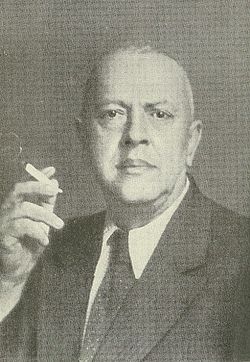

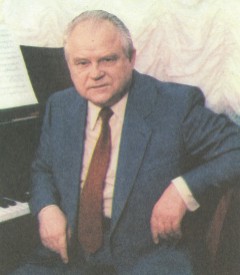

アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・モソロフ(1900〜1973)

アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・モソロフ(1900〜1973)Aleksandr Vasilyevich Mosolov

ソヴィエトの作曲家といえば、ショスタコーヴィチ、プロコフィエフ、ハチャトゥリアンがほぼ「御三家」「3羽ガラス」として有名ですが、同時代には様々な作曲家がいました。

1917年のロシア革命後、しばらくの間は「新しいプロレタリアートの文化」の模索が行われ、1920年代には「ロシア・アヴァンギャルド」と呼ばれる前衛的な芸術・文化(文学、演劇、音楽など)が百花繚乱の状態で作られました。

その後、1930年代になって、社会の方針が「工業、農業の国営化・集団化」「計画経済」「反革命からの国防」にトップダウンで定められ、「国民が一丸となって勤労奉仕する」体制の確立や維持が必要となってきます。そのような社会にあっては、「野放図で贅沢・華美・退廃的な芸術」「国家・社会に批判的な芸術」は有害であり、国の方針の沿った「民衆の身の丈に合った、健全で前向きで質素な芸術」が奨励されるようになります。それが「社会主義リアリズム」の芸術であり、その路線に沿った「芸術・文化の統制」が行われるようになります。

それが、芸術・文化にとどまらず、政治体制や社会生活全般にわたる「大粛清」として吹き荒れたのが1930年代でした。

ソ連内でヒットし、海外でも演奏されるようになったショスタコーヴィチのオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」が共産党機関紙「プラウダ」で「音楽ではない荒唐無稽」として批判されたのが1936年のことです(いわゆる「プラウダ批判」)。駆け出しの時代からショスタコーヴィチを支援してくれた赤軍元帥のトハチェフスキーが「スパイ」として逮捕・銃殺されたり、劇団の音楽担当として育ててくれた演出家メイエルホリドが逮捕・銃殺されたり(その奥さんも謎の死を遂げた)、危機はショスタコーヴィチのすぐ近くにまで迫っていました。(生命の危機もさることながら、音楽院教授などの公職は解雇され、音楽は演奏されなくなり、曲の依頼も来なくなりました)

それに加えて1941年のドイツの侵攻から1945年まで続く「大祖国戦争」、その後の東西冷戦、1953年のスターリン死去とフルシチョフによる「スターリン批判」から始まる芸術文化統制のゆるみ(いわゆる「雪融け」)、フルシチョフ失脚後の統制的な規制の復活など、音楽の世界も社会体制の変化に大きく影響されて行くことになります。

こういった歴史の中で、当然当局の方針に優等生的に従って覚えめでたい御用作曲家も、当局に批判され弾圧されて生活のために当局の方針にしぶしぶ従った作曲家もいたわけです。

当局の覚えめでたい作曲家には、ソ連作曲家同盟の書記長を長年務めたフレンニコフ(1913〜2007)やカバレフスキー(1904〜1987)などもいましたが、そういった作曲家の曲は今日ほとんど演奏されることはありません。

また、当局から批判された作曲家の中には、革命直後の「ロシア・アヴァンギャルド」の代表的作曲家とみなされ交響的エピソード「鉄工所」(1928)で有名なモソロフ(1900〜1973)やポポーフ(1904〜1972)などもいましたが、その後当局の要求に沿った活動をすることで音楽界からは忘れ去られています。

ここでは、そういった「御三家」以外のソヴィエト連邦時代の作曲家をとりあげてみましょう。

ソヴィエト時代に活躍していた作曲家としては、大雑把に下記の3つの世代に分類できると思います。

(注)この分類はあくまでここだけの便宜的なものです。また。ストラヴィンスキーやニコライ&アレクサンドル・チェレプニン親子などロシア国外で活動した人は除きます。

第1世代:ソヴィエト以前から活動をしていた作曲家

・アナトーリィ・コンスタンティーノヴィチ・リャードフ(1855〜1914)

・ミハイル・ミハイロヴィチ・イッポリトフ=イヴァーノフ(1859〜1935)

・アレクサンドル・コンスタンティノヴィチ・グラズノフ(1865〜1936、1928年から国外生活)

・レインゴリト・グリエール(1875〜1956)

・ニコライ・ヤコヴレヴィチ・ミャスコフスキー(1881〜1950)

・ミハイル・ファビアノヴィチ・グネーシン(1883〜1957)

・マクシミリアン・シテインベルク(1883〜1946)

・セルゲイ・セルゲーエヴィチ・プロコフィエフ(1891〜1953、1918〜36国外生活)

第2世代:主にスターリン時代に活動した作曲家

・アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・モソロフ(1900〜1973)

・ヴィッサリオン・ヤコヴレヴィチ・シェバリーン(1902〜1963)

・アラム・イリイチ・ハチャトゥリアン(1903〜1978)

・ガヴリイル・ニコラーエヴィチ・ポポーフ(1904〜1972)

・ドミトリー・ボリソヴィチ・カバレフスキー(1904〜1987)

・ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906〜1975)

・ティホン・ニコラーエヴィチ・フレンニコフ(1913〜2007)

・ゲオルギー・ヴァシレイヴィッチ・スヴィリードフ(1915〜1998)

第3世代:ソヴィエト後期からソヴィエト崩壊後に活躍している作曲家

・モイセイ・サムイロヴィチ・ヴァインベルク(1919〜1996)

・ガリーナ・イワーノヴナ・ウストヴォーリスカヤ(1919〜2006)

・ソフィア・アスガトヴナ・グバイドゥーリナ(1931〜2025)

・ロディオン・コンスタンティノヴィチ・シチェドリン(1932〜2025)

・アルフレート・ガリエヴィチ・シュニートケ(1934〜1998)

・アルヴォ・ペルト(1935〜 )

・ニコライ・ギルシェヴィチ・カプースチン(1937〜2020)

・ヴァレンティン・ヴァシリョヴィチ・シルヴェストロフ(1937〜 )

これらの作曲家のうち、スターリン時代の1948年の「ジダーノフ批判」によって名指しで批判された7人の作曲家

・ショスタコーヴィチ

・プロコフィエフ

・ミャスコフスキー

・ハチャトゥリヤン

・ポポーフ

・カバレフスキー

・シェバーリン

の中から、「御三家」および世代的に一つ上(第1世代)のミャスコフスキーは除外して、この時点ですでに抹殺されていたモソロフと、ジダーノフ批判を実行する「非難する側」であったフレンニコフ、さらにそれを引き継ぐ世代としてスヴィリードフ(1915〜1998)を加えて取り上げてみようと思います(上の「第2世代」の太字の作曲家)。

作曲家、作品は年代順に取り上げてみました。

音楽を評価・判断する上では「実際に聴いてみる」ことが必須であり、この記事が実際に聴いてみるための一助となれば幸いです。

1.アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・モソロフ(1900〜1973)

アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・モソロフ(1900〜1973)

アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・モソロフ(1900〜1973)

Aleksandr Vasilyevich Mosolov

アレクサンドル・ヴァシリエヴィチ・モソロフ(1900〜1973)は、ロシア革命直後の「ロシア・アヴァンギャルド」時代の代表的な作曲家ですが、1930年代以降の社会主義リアリズム以降は弾圧され、その作品の多くが廃棄または無視されました。

強制労働で健康を害し、1973年の死去まで作曲を続けたようですが、現在その作品が演奏されることはまずありません。

唯一、「ロシア・アヴァンギャルド」の代表作として「鉄工所」が演奏される程度です。

ある意味で「ソヴィエト連邦時代の代表的な作曲家(冷遇された側)」です。

ほとんど情報はありませんが、分かる範囲でまとめておきます。

1.1 略歴

1900年8月1日、キエフ(キーウ)に生まれる。父は弁護士であったが、モソロフ5歳のときに死去。母はボリショイ劇場の歌手で、その後画家と再婚。モソロフは音楽と美術の環境下で育った。

1917年(17歳):ロシア革命。革命後は「人民委員会」で働き、赤軍に参加してポーランドやウクライナの戦線で戦う。

1922年(22歳):モスクワ音楽院に入学、グリエール、ミャスコフスキーに作曲を師事。

1925年(25歳):モスクワ音楽院を卒業し、現代音楽協会(ACM)の室内楽部長を務める。その後、放送局などで仕事をする。

(注)現代音楽協会(ACM)は「西欧の最新の音楽を取り入れて革命後の新しい音楽を創造する」というグループ。ショスタコーヴィチも一時関係した。

1926〜27年(27歳):革命後の「ロシア・アヴァンギャルド」の風潮に沿ってバレエ音楽「鉄鋼」を作曲。「近代工業化」を取り扱った音楽(プロコフィエフも、パリでバレエ音楽「鉄鋼の歩み」を作曲している)。

1928年(28歳):バレエ音楽「鉄鋼」から抜粋した管弦楽曲「交響的エピソード『鉄工所(ザヴォート)』」が高く評価され、「ロシア・アヴァンギャルド」の代表格と目される。

1929年(29歳):「ロシア・プロレタリア音楽家同盟(RAPM)」から執拗な批判・攻撃が行われ、ロシア国内での演奏が禁止される。

(注)ロシア・プロレタリア音楽家同盟(RAPM)は「プロレタリア大衆のための音楽を創造する」というグループで、現代音楽協会(ACM)とは主導権を争って鋭く対立した。共産党の指示でともに1932年に解散され、あたらに「ソヴィエト作曲家同盟」が組織されるが、主導権はプロレタリア派が握ることになる。

1936年(36歳):「泥酔のあげくの暴力沙汰」を理由にソヴィエト作曲家同盟から除名された。

1937年(37歳):「反ソヴィエトのプロパガンダ」を理由に逮捕され8年間の強制労働刑を宣告されるが、8カ月の服役後グリエール、ミャスコフスキーらの尽力により5年間の地方追放に減刑され、1942年までアルメニア、キルギス、トルクメン、ダゲスタンなどの地方での民謡研究・採取に従事する。

1942年(42歳):モスクワに戻り、その後、当局の意向に沿ったあたりさわりのない作曲を続けた。

1973年7月12日(72歳):死去。

こういったモソロフの経歴を見ていると、「ショスタコーヴィチの証言」の中に書かれている、「中央アジアの共和国で生まれたおびただしい量のオペラ、バレエ、交響曲、オラトリオなどの音楽作品は、全く地元の作曲家が作曲したものではないのである。・・・本当の作者は世間に永久に知られずに終わる・・・。私はそういう本当の作者をたくさん知っている。」という記述を思い出します。

「社会主義リアリズム」で推奨された「形式においては民族的、内容においては社会主義的」な音楽を実現するために、地方の共和国で「その地元の民族的な特徴をまとった社会主義的な(健全で単純明快で楽天的な)音楽を作曲する」ことが求められたのでしょう。モソロフは、そんな役目を果たしたのでしょうか。

1.2 代表作

(1) 交響的エピソード「鉄工所」作品19(1926-28)

現在、演奏される曲はこれぐらいでしょう。

1926〜27年に作曲されたバレエ音楽「鉄鋼」の最終部分を独立曲としたもので、1927年のロシア革命10周年記念演奏会で初演されました。その後、バレエ音楽の楽譜は失われ、この曲だけが残っています。

わずか3分ほどの小曲ですが、機械的に繰り返される工場の騒音が「擬音」として音楽化されています。

交響的エピソード「鉄工所」作品19 〜 エサ・ペッカ・サロネン指揮ロサンゼルス・フィル

(2) ピアノ協奏曲第1番 作品14(1927)

これは「ロシア・アヴァンギャルド」期の無調風の作品。「鉄工所」と同じ傾向の作品で、なかなかとんがっていて面白い。

演奏時間、約25分。

ピアノ協奏曲第1番 作品14 〜 シュテフェン・シュライアーマッヒャー(ピアノ)、ヨハネス・カリツケ指揮ベルリン放送管弦楽団

(3) ハープ協奏曲(1939)

1932年に「社会主義リアリズム」が打ち出され、1936年に「プラウダ批判」でショスタコーヴィチらが批判された後に作られたためか、きわめて穏当で美しい音楽になっている。

4楽章構成で、演奏時間約40分の大作。

ハープ協奏曲 〜 テイラー・アン・フレシュマン(ハープ)、アルトゥール・アルノルト指揮モスクワ交響楽団

(4) チェロ協奏曲第2番(1946)

これも「社会主義リアリズム」の路線にのっとって作られていると考えられ、情熱的でロマン派的な調性の明確な曲。

第1楽章「エレジー」は悲劇的で劇場にあふれているが、第2楽章「間奏曲」は幸福な歌に満ちている。第3楽章「バラード」は元気のよい行進曲。

3楽章構成で、演奏時間は約20分。

チェロ協奏曲第2番 〜 イヴァン・モニゲッティ(チェロ)、ヴェロニカ・デュラロヴァ指揮モスクワ国立交響楽団

(5) 交響曲第5番(1960)

モソロフ晩年の作であり、これも社会主義リアリズムの路線上で作られたと考えられ、きわめて穏当な作風ながら、オーケストレーション技術はかなり高いです。

第2楽章に「怒りの日」の主題が登場します。

3楽章構成で、演奏時間約30分。

Naxos から2019年録音の音源が出ています。

交響曲第5番・第1楽章「ラルゴ」 〜 アルトゥール・アルノルト指揮モスクワ交響楽団

交響曲第5番・第2楽章「アダージョ」

交響曲第5番・第3楽章「アンダンテ・レシタティーヴォ」

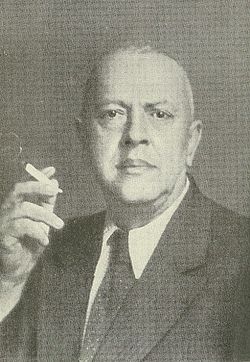

2.ガヴリイル・ニコラーエヴィチ・ポポーフ(1904〜1972)

ガヴリイル・ニコラーエヴィチ・ポポーフ(1904〜1972)

ガヴリイル・ニコラーエヴィチ・ポポーフ(1904〜1972)

Gavriil Nikolayevich Popov

ショスタコーヴィチよりも2歳年上で、ほぼ同時期にレニングラード音楽院で学んでいました。

ピアノ曲「2つの小品 作品1」(1925)がシェーンベルクに献呈されているなど、ブゾーニや新ウィーン楽派の影響下で作曲活動を始め、室内交響曲・作品2や、1927〜1935年にかけて作曲された交響曲第1番・作品7は無調によるもので、「ロシア・アヴァンギャルド」の代表作とされますが、1935年の初演直後に検閲委員会により「演奏禁止」とされ、作曲者生存中に再び演奏されることはありませんでした。

(ショスタコーヴィチの交響曲第4番は、ポポーフの交響曲第1番に影響を受けていると言われています)

ポポーフは、1936年のプラウダ批判期に「形式主義者」の烙印を押され、作風を変更することになります。

第二次大戦後一時的に復活しますが、1948年のジダーノフ批判で再び名指しで批判され、その後も作曲は続けますがアルコール依存とうつ病とで傑作を残すこともなく1972年に世を去ります。

2.1 略歴

1904年9月12日:ロシア帝国南部のロストフ州にある産業都市ノヴォチェルカースクに生まれる。

1922年(18歳)〜1930年(26歳):レニングラード音楽院でニコラーエフ、シテインベルク、ウラディーミル・シチェルバチョフらに師事。(ショスタコーヴィチは 1919〜1925に在籍)

1925年(21歳):2つの小品 作品1 を作曲、シェーンベルクに献呈。

1927年(23歳):室内交響曲 作品2。

1935年(31歳):交響曲第1番 作品7。初演直後に演奏禁止となる。

1936年(32歳):ショスタコーヴィチに対する「音楽ではなく荒唐無稽」に始まるいわゆる「プラウダ批判」の中で「形式主義」と批判される。この後、社会主義リアリズムに沿った作風に転向し、生活のため映画音楽を作曲する。

1943年(39歳):愛国的な映画の音楽から交響曲第2番「祖国」 作品39 を作曲、スターリン賞を受賞。

1945年(41歳):亡くなった親友である作家アレクセイ・トルストイを追悼してチェロと管弦楽のための交響的アリア 作品43を作曲。

1946年(42歳):スペイン内戦を扱ったドキュメンタリー映画の音楽をもとに交響曲第3番「英雄」(または「スペイン」) 作品45 を作曲。

1948年(44歳):ジダーノフ批判で、ポポーフは批判対象の作曲家(注)の一人となる。

(注:ショスタコーヴィチ、プロコフィエフ、ミャスコフスキー、ハチャトゥリアン、ポーポフ、カバレフスキー、シェバーリンの7人)

1949年(45歳):ジダーノフ批判に応えるため、イリヤ・セルヴィンスキーのテキストによる合唱交響曲として交響曲第4番「わが祖国に栄光あれ」 作品47 を作曲。一部が非公開初演されてスターリン賞の候補となるが、その後楽譜が行方不明となる。楽譜が発見されて初演されたのは2023年になってからとのこと。

1956年(52歳):交響曲第5番「田園」 作品77

1970年(66歳):交響曲第6番「祝祭」 作品99

1972年:67歳で死去。

2.2 代表作

(1) 室内交響曲 作品2(1927)

(フルート、トランペット、クラリネット、ファゴット、ヴァイオリン、チェロ、コントラバスのための七重奏曲)

ショスタコーヴィチの交響曲1番(1925年頃作曲)と対比される、若い才気のほとばしる作品。

ソヴィエト国外でも演奏され高い評価を受け、オットー・クレンペラー、ヘルマン・シェルヘン、エーリヒ・クライバーらも取り上げたそうです。

楽器編成と響きから、ストラヴィンスキーの「兵士の物語」を思い起こさせます。それほど尖がった耳に痛いところはなく、軽妙で洒落た曲だと思います。

4つの楽章からなり、演奏時間は約30分。

室内交響曲 作品2 〜 ゲルギエフ指揮ロッテルダム・フィルのメンバーによる2017年の演奏

(2) 交響曲第1番 作品7(1935)

1928〜1934年にかけて作曲されました。

モスクワのボリショイ劇場が行った革命15周年記念作曲コンクールに、ポポーフはこの作品の草稿を応募しました。最終結果は1933年に公表され、最優秀なし、次点にポポーフ、シャポーリン、シャバーリンの3人の作品となりましたが、ポポーフの作品は論争となり、レニングラード文化管理局から上演禁止となりました。

ポポーフはこれを改訂して1934年に発表し、レニングラード・フィルの音楽監督に就任したばかりのフリッツ・シュティードリーが上演禁止を無視して1935年に初演し、翌日にレパートリー委員会からあらためて演奏禁止となりました。(1989年にレコード録音されるまで公の場で演奏されることはなかったそうです)

確かに、破壊的で不安定で不健康で、人間の深層心理の闇を暴き出すような響きに満ち、「表現主義」に近いものになっています。

3つの楽章からなり、演奏時間は約50分。

交響曲第1番 作品7 〜 レオン・ボットシュタイン指揮ロンドン交響楽団

(3) 交響曲第2番「祖国」 作品39(1943)

1941年に始まるナチス・ドイツの侵攻による戦争のさなかに作曲されました。

ポポーフは、レニングラード包囲が始まるとレニングラードから疎開させられ、そこでフリードリヒ・エルムラー監督の愛国戦争映画「彼女は祖国を守る」の音楽を担当しました。この音楽を再構成したのが「交響曲第2番」です。

曲は、「ロシア・アヴァンギャルド」に属する第1番とはうって変わり、きわめて穏当で分かりやすいものになっています。元が映画音楽だということもあるのかもしれません。

第1楽章は、広大なロシアの大地とそこに根差すロシア人の魂を思わせます。

第2楽章スケルツォは、ストラヴィンスキーのペトルーシュカを彷彿とさせます。

第3楽章は戦争の惨禍に対するエレジー。

第4楽章は続々と投入されるソヴィエト軍と、苦しい状況の中でも必ず勝つぞという固い決意の表明。そんな物語が見えてきそうな音楽です。

この曲の初演は好評で、戦後に中断してまとめて選定された1946年のスターリン賞を受賞しました。

4つの楽章から成り、演奏時間は約35分。

交響曲第2番「祖国」 作品39 〜 アレクサンドル・ティトフ指揮サンクト・ペテルブルク国立アカデミー交響楽団

(4) チェロと管弦楽のための交響的アリア 作品43 (1946)

交響曲第3番を作曲中の1945年2月に、親友で作家のアレクセイ・ニコラエヴィチ・トルストイ(1881〜1945)が亡くなり、その追悼のためにこの曲を作曲しました。

もともと、1936年のエイゼンシテイン監督の映画「ベージン草原」(悪事を働こうとする父親と、国家のためのそれを阻止しようと父親を殺害した少年の実話)のための音楽として構想されましたが、映画自体が文化統制・大粛清で頓挫したため、ここに流用されているそうです。抒情的ながら情熱的で濃密な、平明な分かりやすい音楽です。

演奏時間は約15分。

チェロと管弦楽のための交響的アリア 作品43 〜 ドミトリー・フリチョフ(チェロ)、アレクサンドル・ティトフ指揮サンクト・ペテルブルク国立アカデミー交響楽団

(5) 交響曲第3番「英雄」(または「スペイン」) 作品45(1946)

1939年のエスフィル・シューブ監督のスペイン内乱を描いた映画「スペイン」の音楽にをもとに、7つの断片からなる組曲「スペイン」作品28(1940)を作りました。

それと並行して、弦楽による間奏曲に基づき「コンチェルト・グロッソ」も作り始めた。中断があったが、1944年に作曲を再開して1946年に完成させました。

ポポーフはそれを交響曲とし(編成は弦楽オーケストラ)「英雄」という名前を付け(スペイン風の主題を持つことから「スペイン風」とも呼ばれる)、友人であるショスタコーヴィチに献呈しました。曲は1947年に初演されて好評を博したようです。

この曲も、第2番と同様、明確で分かりやすい音楽になっています。

スペイン風の劇的な主題を持つ第1楽章。闘争と英雄的な気分に満ちています。第2主題は繰り返される躍動的なリズムの上で歌われます。

第2楽章も躍動的な舞曲風。最もスペイン風の楽章。

第3楽章はスケルツォ。作曲者はタランテラと呼んだようです。

4楽章構成で、演奏時間は約55分。

交響曲第3番「英雄」(または「スペイン」) 作品45 〜 アレクサンドル・ティトフ指揮サンクト・ペテルブルク国立アカデミー交響楽団

(6) 交響曲第5番「田園」 作品77 (1956)

ポポーフは1948年のジダーノフ批判の対象となり、再び映画音楽などで細々と作曲を続けていましたが、1953年のスターリン没後、フルシチョフによるスターリン批判を経て名誉回復しました。

この交響曲の構想は1951年から52年にかけて練られ、ロシアの自然の厳しさと力強さを表現する標題交響曲して構想されましたが、途中で放棄されたようです。その後、文化省から同じような内容の交響詩の依頼があって再開して1956年に完成されました。しかし初演はされたのは1963年になってからです。

これまでの交響曲と変わり、第1楽章「田園」はフランス印象派のような響きで、木管楽器をカラフルに使用した牧歌的な雰囲気で始まりますが、次第に鋭角的で威嚇するような音楽に変わって行きます。

そのままアタッカで第2楽章「嵐」の「戦場になったロシアの平原」になり、中間部では印象派風の風景が戻ってきます。

そこから速度を上げて、アタッカでスケルツォ風の第3楽章「闘争」へ。後半では色彩的なレスピーギのような世界が繰り広げられます。

さらにアタッカで第4楽章「希望」へ。穏やかな瞑想と夢の世界。しかし、あまり幸福感や達成感はありません。

そのままアタッカで第5楽章「田園」(再び)へ。しかし第1楽章のような印象派風ではなく、けばけばしくどぎついやや殺伐とした光景です。

全体として、交響曲第1番の世界に戻ったようですが、いろいろな音楽の「ごたまぜ」という印象であり、いかに「雪融け」の時代になっても、やはり初演されるまでには時間を要したのでしょう。

1948年のジダーノフ批判以降、ポポーフはアルコール依存とうつ病に陥り、1972年に亡くなるまで復活することはありませんでした。

5つの楽章からなり、演奏時間は約45分。

交響曲第5番「田園」 作品77 〜 グルゲン・カラペティアン指揮ソヴィエト国立交響楽団

(7) 交響曲第6番「祝祭」 作品99 (1970)

1969から1970にかけて作曲されました。レーニン生誕100周年を記念して書かれたと考えられていますが、曲想は全くそれにふさわしくありません。

第1楽章は延々と続くホルンのファンファーレで始まり、田舎の軍楽隊のような行進曲が続きます。全体として軽くコミカルで「村の祭り」の雰囲気であり、とてもレーニンに対する祝祭的な曲とはいえません。

そのまま鎮まってアタッカで第2楽章へ。まるで白昼夢か、年寄りの昼寝と若い頃の思い出のような、ぼんやりした緩徐楽章。

アタッカでフーガ風の第3楽章。まるでコープランドのようで、躍動的で面白い。ストラヴィンスキーの「ペトルーシュカ」を思わせる部分もあります。やはり軽妙で「祝祭的」ではありません。最後の壮大なコーダは突然始まり脈絡がありません。

3楽章構成で、演奏時間は約36分。

交響曲第6番「祝祭」 作品99 〜 エトヴァルト・チヴゼル指揮ソヴィエト国立放送交響楽団

ポポーフ最後の作品であり、ポポーフは2年後に他界することになります。

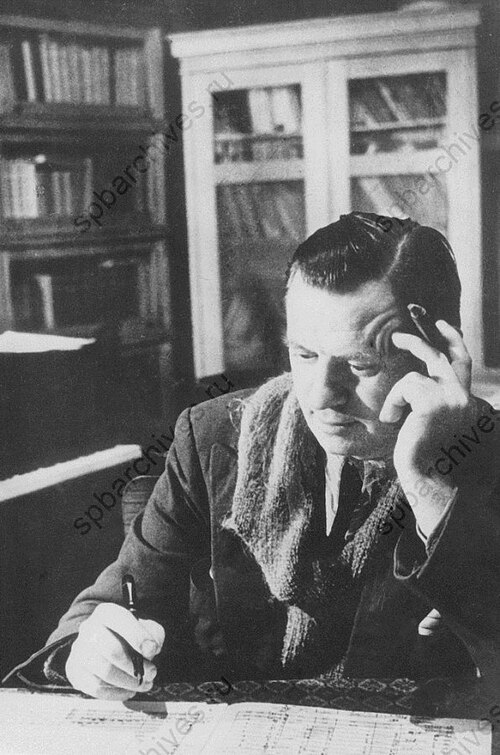

3.ヴィッサリオン・ヤコヴレヴィチ・シェバリーン(1902〜1963)

ヴィッサリオン・ヤコヴレヴィチ・シェバリーン(1902〜1963)

ヴィッサリオン・ヤコヴレヴィチ・シェバリーン(1902〜1963)

Vissarion Yakovlevich Shebalin

ショスタコーヴィチの4歳年上で、ほぼ同時代を生き、レニングラードとモスクワで別々に学生生活を送りましたが、その後の作曲家人生で親友として過ごしました。ショスタコーヴィチは弦楽四重奏曲第2番(1944)をシェバリーンに献呈しています。

作曲家として、教師としてソヴィエト音楽に貢献しましたが、1948年のジダーノフ批判で名前を上げて非難された7人に含まれました。

そのときに攻撃の矢面に立った作曲家同盟の書記長フレンニコフは、かつての教え子でした。やりきれない思いをしたと思います。

そのせいか、1951年と1959年に脳卒中を起こし、運動機能に支障をきたしながらも、最後の交響曲第5番(1962)まで作曲を続けました。そして3回目の脳卒中により、1963年に死去しました。

ソヴィエト時代には、帝政ロシア時代の国歌「神よ皇帝を守り給え」が演奏禁止であったため、チャイコフスキーの序曲「1812年」や「スラブ行進曲」の「神よ皇帝を守り給え」が引用されている部分をグリンカの他の楽曲に書き換えた「改訂版」で演奏されていた事実は有名ですが、ソ連当局の依頼でその改作(グリンカの別な曲を挿入)を手懸けたのがシェバリーンでした(「シェバリーン版」とも呼ばれる)。

チャイコフスキー/序曲「1812年」 〜 スヴェトラーノフ指揮ソヴィエト国立交響楽団

14分10秒あたりからがシェバリーン編曲

チャイコフスキー/スラブ行進曲 〜 スヴェトラーノフ指揮ソヴィエト国立交響楽団

8分20秒あたりからがシェバリーン編曲

また、グリンカが未完成のまま放棄した「2つのロシアの主題による交響曲」やムソルグスキーの未完のオペラ「ソロチンツィの定期市」を補筆してオーケストレーションを行っています。

3.1 略歴

1902年6月11日:シベリア南西部のオムスクに生まれる。両親は学校の教師。

オムスク音楽大学、農業大学で学ぶ。

1922年(20歳):モスクワに出て、グリエール、ミャスコフスキーに作品を見てもらう。両教授に高く評価され、モスクワ音楽院に入学。

モスクワ音楽院在学中には現代音楽協会(ACM)の会員であり、モスクワ音楽院教授パヴェル・ラムのサークルの非公式なメンバーとしてラム宅に集った。ショスタコーヴィチとも親交があった。

(注)「現代音楽協会(ACM)」についてはモソロフの項を参照。

1925年(23歳):交響曲第1番。

1928年(26歳):モスクワ音楽大学を卒業。卒業後はモスクワ音楽院の教授に就任。

1935年(33際):グネーシン音楽大学作曲科の主任教授。

著名な門人に、ティホン・フレンニコフ、アレクサンドラ・パフムートワ、カレン・ハチャトゥリアン、ボリス・チャイコフスキー、エディソン・デニソフらがいる。

1941年(39歳):モスクワ作曲家同盟の創設者の一人であり、1941年から1942年までその議長を務めた。

1942年(40歳)〜1948年(46歳):大粛清や大祖国戦争の非常に困難な時期に、モスクワ音楽院長、モスクワ中央音楽学校の芸術監督を務めた。

1948年(48歳):「ジダーノフ批判」で「形式主義者の7人の作曲家」の中に挙げられて批判の対象となる。

1953年(51歳):軽度の脳卒中を起こし、軽度の言語障害を負ったが程なく回復し、モスクワ音楽院の勤務にも復帰して院長に昇進。

1959年(57歳):二度目の、より重篤な脳卒中に見舞われ、言語能力をほとんど喪失し、言葉を聞き取る、文章を理解する、書くといった作業ができなくなったものの、音楽を創作する能力は失われることはなく、自作の作曲、音楽院の生徒への指導は続けられた。

1963年(61歳):三度目の脳卒中に見舞われて亡くなる。ノヴォジェヴィチー墓地に埋葬された。

3.2 代表作

https://www.youtube.com/watch?v=nfBxLwWnt74&list=OLAK5uy_luLVKqJF3iu_Ib1VFwibWgm8Kdmkcrj_s

(1) 交響曲第1番ヘ短調 作品6 (1925)

モスクワ音楽院の卒業制作で、恩師ミャスコフスキーに捧げられている。

表現主義と無調の中間のような、初期の新ウィーン楽派的なモダンな曲調。この時期だから許された音楽なのでしょう。

3楽章構成で、演奏時間は約45分。

交響曲第1番ヘ短調 作品6 〜 マルク・エムルレム指揮ソヴィエト国立放送交響楽団

(2) 交響曲第2番嬰ハ短調 作品11 (1929)

モスクワ音楽院卒業後に、音楽院で後進の教育・指導を行いようになった頃の作品で、指導的立場になったせいか、交響曲第1番のモダンさが後退し、「ロシア・アヴァンギャルド」の風潮にもかかわらず調整のしっかりとした堅実な曲調と確実な作曲・オーケストレーション技術によって作られています。

「社会主義リアリズム」を代表するような作風であり、1930年代の芸術文化統制の時期にあってもモスクワ音楽院やグネーシン音楽学校で指導的な立場を維持し、モスクワ作曲家同盟の議長を務めたということも納得できます。

演奏時間は約22分。

交響曲第2番嬰ハ短調 作品11 〜 セルゲイ・スクリプカ指揮ロシア国立映画管弦楽団

(3) ナレーター、独唱者、合唱団、管弦楽のための劇的交響曲『レーニン』作品16(1931年、1959年改訂、詩はマヤコフスキー作)

1924年に亡くなったレーニンをしのび、詩人のウラディーミル・マヤコフスキー(1893〜1930、ピストル自殺)が書いた詩に基づき作曲したもの。(マヤコフスキーの詩に基づく「レーニン交響曲」の構想は、ショスタコーヴィチもずっと言い続けたが実現しなかった)

3つの部分からなり、演奏時間は約35分。第1部と第2部の間、第2部と第3部の間に詩の朗読が入ります。第2部、第3部に独唱・合唱が入り、最後は「レーニン!」の絶叫で終わります。

朗読、独唱、合唱、管弦楽のための劇的交響曲『レーニン』作品16 〜 アレクサンドル・ガウク指揮ソヴィエト国立放送交響楽団

(4) 交響曲第3番ハ長調 作品17 (1935)

そろそろ芸術文化統制が始まるか、というころの作品。交響曲第2番の路線を延長しており、尖がった前衛的なところは皆無で、ソヴィエト音楽によくあるけたたましい元気のよい曲。第2番よりもさらに「社会主義リアリズム」を押しすすめた曲になっている。

その意味で深みや音楽的なチャレンジには欠ける。

4楽章からなり、演奏時間は約35分。

交響曲第3番ハ長調 作品17 〜 ヴァレリー・ゲルギエフ指揮ソヴィエト国立放送交響楽団

交響曲第3番ハ長調 作品17 〜 ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮

(5) 交響曲第4番変ロ長調 作品24 (1935/1961改訂)

これまた穏当な曲調の「社会主義リアリズム」的な曲。

和声やオーケストラの使い方がやや複雑で技巧的・色彩的になっている。

開始から約10分の第2部(緩徐部分)に革命歌「同志は倒れぬ」が使われている(ショスタコーヴィチの交響曲第11番の第3楽章に使われているもの)。

Wikipedia のシェバリーンの項では「ペレコープの英雄たち」とのタイトルが付いているので、映画音楽からの編曲かもしれません。

演奏時間は約25分。

交響曲第4番変ロ長調 作品24 〜 セルゲイ・スクリプカ指揮ロシア国立映画管弦楽団

(6) ヴァイオリン協奏曲 作品21(1940)

すでに大粛清の嵐が社会に行きわたり、恐怖が支配していた時代に作られた曲です。

仰々しく始まり、「社会主義リアリズム」の能天気な楽天さは姿を消していて、不安や猜疑心、悲愴感や閉塞感が充満していて息苦しくなります。2楽章は息をひそめて「あきらめ」のようです。

よい曲ではあるが、いささか散漫で集中度が低いような気がします。

3つの楽章からなり、演奏時間は約35分。

ヴァイオリン協奏曲 作品21 〜 アンドルー・ハーディ(ヴァイオリン)、ヴェロニカ・ドゥラローヴァ指揮ロシア交響楽団

(7) ロシア序曲ホ短調 作品31

極めて端正かつ調和の取れた音楽。リャードフやイッポリトフ・イワーノフの曲だといっても通りそう。

こういう音楽が「社会主義リアリズム」の理想なのでしょう。

演奏時間は約12分。

ロシア序曲ホ短調 作品31 〜 セルゲイ・スクリプカ指揮ロシア国立映画管弦楽団

(8) ロシア民謡によるシンフォニエッタ イ長調 作品43 (1949〜1951)

これまた極めて端正かつ調和の取れた音楽。リャードフやイッポリトフ・イワーノフの曲だといっても通りそう。

ジダーノフ批判の直後に作曲されたものであり、こういう音楽が「社会主義リアリズム」の理想なのでしょう。

4つの部分からなり、演奏時間は約18分。

ロシア民謡によるシンフォニエッタ イ長調 作品43 〜 アレクサンドル・ガウク指揮ソヴィエト国立放送交響楽団

(9) 交響曲第5番ハ長調 作品56 (1962)

1948年にともにジダーノフ批判にさらされ、1958年に名誉回復するものの、その時点ではすでに亡くなっていた恩師ミャスコフスキー(1881〜1950)の追悼のために作曲さましれた。

調性が明確で穏当な作風であり、社会主義リアリズムの見本のような曲ながら、情感にもあるれた曲。

4楽章構成で、演奏時間は約30分。

交響曲第5番ハ長調 作品56 〜 エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮ソヴィエト国立交響楽団

(10) ホルンと管弦楽のためのコンチェルティーノ No.2 作品14(1931)

オーケストラ部分にはモダンな雰囲気をかもし出しながら、ホルンらしく朗々と颯爽とした曲。シェバリーンのモスクワ音楽院を卒業した直後頃の作品。

マリー・ルイーズ・ノイネッカーさんがCDを出していますね(グリエール。グラズノフとのカップリング)。ロシアのホルンよりも、ドイツ風の野太いホルンに合った曲です。

ホルンと管弦楽のためのコンチェルティーノ No.2 作品14 第11楽章 〜 マリー・ルイーズ・ノイネッカー(ホルン) ヴェルナー・アルベルト指揮バンベルク交響楽団

ホルンと管弦楽のためのコンチェルティーノ No.2 作品14 第2楽章

ホルンと管弦楽のためのコンチェルティーノ No.2 作品14 第3楽章

4.ドミトリー・ボリソヴィチ・カバレフスキー(1904〜1987)

ドミトリー・ボリソヴィチ・カバレフスキー(1904〜1987)

ドミトリー・ボリソヴィチ・カバレフスキー(1904〜1987)

Dmitri Borisovich Kabalevsky

子供向けに優れた作品を残した現代の作曲家の一人とみなされています。ソビエト作曲家同盟をモスクワに創設するのに尽力するなど、ソヴィエト連邦公認の芸術家として、作曲界で権勢をほしいままにしました。

1948年のジダーノフ批判で「7人の形式主義作曲家」に挙げられましたが、どう聞いても「社会主義リアリズム」の代表格であり、共産党の覚えもめでたかったので、一種の「サクラ」「ダミー」として「作曲家同盟の書記という重職といえども容赦しないぞ」という当局トップのポーズを見せたかっただけなのではないかと思います。

(そもそも、「ジダーノフ批判」という行為自体が「芸術的」は観点ではなく「政治的」な主導権争いの一つでしたから)

4.1 略歴

1904年12月30日:サンクトペテルブルクの数学者の家庭に生まれる。

1925年(20歳):父親の意に背いてモスクワ音楽院に進み、ニコライ・ミャスコフスキーに作曲を、アレクサンドル・ゴリジェンヴェイゼルにピアノを師事。

1928年(23歳):ピアノ協奏曲第1番 イ短調 Op.9 を作曲、初演は1931年。

1931年(26歳):ピアノ協奏曲第1番を初演。海外でも演奏され名前を知られるようになる。

1932年(27歳):交響曲第1番 嬰ハ短調 Op.18。

1933年(28歳):交響曲第3番 変ロ短調 Op.22。

1934年(29歳):交響曲第2番ハ短調作品19。

1939年(34歳):組曲「道化師」Op.26。

1940年(35歳):ソ連共産党に入党

1948年(43歳):ジダーノフ批判で形式主義者の作曲家に挙げられる。

1962年(57歳):ソ連音楽芸術教育の委員長。

1969年(64歳):ソ連邦教育科学アカデミーの芸術教育部門科学委員会の会長。

1987年(82歳):モスクワで死去。

4.2 代表作

(1) 組曲「道化師」作品26(1939)

カバレフスキーといえば、まずはこれでしょう。

1938年に、カバレフスキーはマルク・ナウモヴィチ・ミェエロヴィチ(1900〜1940)の児童劇「発明家と道化役者』のために、全16曲からなる劇付随音楽を作曲しました。

翌1939年に、その中から10曲を選んで「組曲」としました。組曲版は、翌1940年にレニングラードで初演されました。

10曲からなり、演奏時間は約15分。

特に第2曲「ギャロップ」は、小学校の運動会の徒競走の伴奏音楽として有名です。

組曲「道化師」作品26 〜 ヴァシリー・シナイスキー指揮BBC交響楽団

(2) ピアノ協奏曲第1番 イ短調 作品9(1928)

カバレフスキーがモスクワ音楽院在学中の1928年に作曲し、1931年に自身のピアノ、ボリショイ劇場管弦楽団で初演され、国外でも演奏されるなど、カバレフスキーのデビュー&出世作となりました。

チャイコフスキーやリムスキー・コルサコフにラフマニノフを足したような、豪快さと繊細さを併せ持った曲。オーケストレーションも巧みで色彩的です。

3つの楽章で構成され、演奏時間は約30分。

ピアノ協奏曲第1番 イ短調 作品9 〜 カトリン・ストット(ピアノ)、ネーメ・ヤルヴィ指揮BBCフィルハーモニー管弦楽団

(3) 交響曲第1番 嬰ハ短調 作品18(1932)

国内外での作曲家としてのデビューとなったピアノ協奏曲第1番の初演から間もなく、ロシア革命の15周年を記念する作品として1932年に作曲され、モスクワにおいて初演されました。

伝統的・保守的な作風で、調性感の明確な端正な交響曲です。

ちょっとシベリウスっぽいところもあります。

2つの楽章からなり、演奏時間は約20分。

交響曲第1番 嬰ハ短調 作品18 〜 ダレル・アン指揮マルメ交響楽団

(3) 交響曲第2番ハ短調 作品19(1934)

交響曲第1番に引き続き、1934年に作曲し、モスクワでアルバート・コーツ(ロシア系イギリス人)の指揮により初演されました。コーツは1936年にBBC交響楽団を指揮してイギリス初演も果たしています。

アメリカではアルトゥーロ・トスカニーニ、セルゲイ・クーセヴィツキーにも取り上げられ、カバレフスキーの名が国際的に知られるようになりました。

3つの楽章からなり、演奏時間は約25分。

交響曲第2番ハ短調 作品19 〜 ダヴィッド・ミーシャム指揮ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

(4) 交響曲第3番 変ロ短調 作品22(1933)

交響曲第1番の完成直後に着手され、完成は第2番よりも早かったようです。

管弦楽と合唱のための交響曲で、第2楽章にニコライ・アセーエフによるレーニン追悼の詩が用いられています。その内容から『レクイエム』あるいは『レーニンを偲ぶレクイエム』などの愛称で呼ばれることもあります。1934年のレーニン没後10周年の記念式典で初演されています。

この時期には、シェバリーンが1931年にマヤコフスキーのレーニン追悼の詩に曲を付けていますし、ショスタコーヴィチも実際には作りませんでしたが「レーニン交響曲」の構想をことあるごとに語っていました。「レーニンに捧げる交響曲」を作ることが、政権に対する一種の「踏み絵」になっていたのでしょうか。

第1番、第2番に比べ、モダンな大胆さがあるのは、レーニンを取り扱ったものだからでしょうか。ロシア民謡風の主題を用いながら、悲愴感あふれる劇的な曲になっています。

2つの楽章からなり、演奏時間は約20分。第2楽章に合唱が加わり、悲愴感あふれる葬送行進曲ですが、最後は長調の希望を感じさせる和音で終結します。

交響曲第3番 変ロ短調 作品22 〜 大植英二指揮北ドイツ放送管弦楽団

(5) ピアノ協奏曲第2番ト短調 作品23(1935/1971改訂)

1935年に作曲され、翌1936年に初演されました。当時始まっていた芸術文化に対する締め付けとは無縁の、単純で素朴で楽天的に明るく力強い曲で、「社会主義リアリズム」の理想的な曲なのでしょう。

第1番に比べて、プロコフィエフの影響か、わずかながら刺激的・諧謔的な響きがあります。

3楽章構成で、演奏時間は約25分。

ピアノ協奏曲第2番ト短調 作品23 〜 ニコライ・ペトロフ(ピアノ)、ドミトリ・キタエンコ指揮ソ連国立放送交響楽団

(6) ヴァイオリン協奏曲ハ長調 作品48(1948)

1948年のジダーノフ批判を受け、当局への「批判に対する回答」として、1948年のコムソモール(共産主義青年団)結成30周年を記念して作曲されました。

「批判に対する回答」として、ソビエト連邦の青年(演奏者と聴衆の双方)に捧げる協奏曲3部作を構想し、その第1作目として完成したのがこの作品です。(翌1949年にチェロ協奏曲第1番、1952年にピアノ協奏曲第3番を作り3部作は完結)

青少年が演奏・鑑賞できるよう、平易で短く作られています。

3つの楽章からなり、演奏時間は約15分。

ヴァイオリン協奏曲ハ長調 作品48 〜 アンドルー・ハーディ(ヴァイオリン)、ヴェロニカ・ドゥラローヴァ指揮ロシア交響楽団

(7) チェロ協奏曲第1番 ト短調 作品49(1949)

ソビエト連邦の青年に捧げる協奏曲3部作の第2作。1948年のヴァイオリン協奏曲初演後、続いて作曲に取り掛かり翌1949年に完成した。他の2曲(ヴァイオリン、ピアノ)が長調であるのに対してこの曲は短調であり、3曲まとめて演奏することも考慮したようです。

これも青少年が演奏・鑑賞できるよう、平易で短く作られています。

3つの楽章からなり、演奏時間は約20分。

チェロ協奏曲第1番 ト短調 作品49 〜 ヨー・ヨー・マ(チェロ)、ユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団

(8) ピアノ協奏曲第3番ニ長調 作品50(1952)

1948年のヴァイオリン協奏曲、1949年のチェロ協奏曲第1番に続くソビエト連邦の青年に捧げる協奏曲3部作の完結篇として作曲されました。

翌1953年に、カバレフスキーの指名によりモスクワ中央音楽学校に在籍していたウラディーミル・アシュケナージ(当時15歳)が初演しています。(アシュケナージは「こんな子供じみた曲」と思ったらしく、1955年のショパンコンクール第2位の後にこの曲の共演を求められたときにはカバレフスキーの顔を立てて応じたものの、1956年のエリーザベト王妃コンクールで優勝した後には断っています。「仏の顔も3度」というやつでしょう)

3つの楽章からなり、演奏時間は約20分。

ピアノ協奏曲第3番ニ長調 作品50 〜 カトリン・ストット(ピアノ)、ネーメ・ヤルヴィ指揮BBCフィルハーモニー管弦楽団

(9) 交響曲第4番ハ短調 作品54(1956)

1955年に作曲が開始され、翌1956年7月に完成し、作曲者指揮レニングラード・フィルハーモニー交響楽団により初演されました。1957年にはディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルによりアメリカ初演が行われています。

スターリンが亡くなり、スターリン批判や芸術文化統制の緩和(いわゆる「雪融け」)が始まった頃の作品です。

いかにもチャイコフスキー依頼の伝統にのっとったような、ロシア的抒情と粗暴な激情とが混在する曲です。

4つの楽章からなり、演奏時間は約40分。

交響曲第3番 変ロ短調 作品22 〜 大植英二指揮北ドイツ放送管弦楽団

(10) チェロ協奏曲第2番 ハ短調 作品77(1964)

カバレフスキー自身が伴奏指揮を務めたチェロ協奏曲第1番の録音(1954年、初演とは異なる演奏)で独奏を担当した名チェリスト、ダニイル・シャフランを念頭において作曲され、シャフランに献呈されました。青年に捧げられた第1番に比べると、はるかに大規模で晦渋な内容となっています。オーケストラにはアルトサックス(第2楽章の主題はアルトサックスによる)やハープも含みます。

翌1965年に、シャフランの独奏、作曲者の指揮するレニングラード・フィルによって初演されました。

3つの楽章ならなり、各楽章は独奏のカデンツァで接続されています。

演奏時間は約30分。

チェロ協奏曲第2番 ハ短調 作品77 〜 スティーヴン・イッサリス(チェロ)、アンドルー・リットン指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

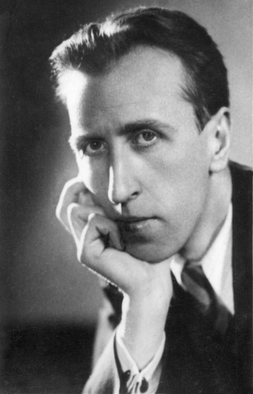

5.ティホン・ニコラーエヴィチ・フレンニコフ(1913〜2007)

ティホン・ニコラーエヴィチ・フレンニコフ(1913〜2007)

ティホン・ニコラーエヴィチ・フレンニコフ(1913〜2007)

Tikhon Nikolayevich Khrennikov

ショスタコーヴィチよりも7歳年下の、革命後の社会で成長した世代。芸術家としての力量よりも、政治的な才覚や権勢欲によって有名です。

ショスタコーヴィチは、「ショスタコーヴィチの証言」の中でフレンニコフを徹底してこき下ろしています。それは、ショスタコーヴィチ自身が公的な場で批判された恨みだけでなく、同時代の才能ある作曲家仲間や弟子が不当に弾圧されたり、フレンニコフ自身や才能もない作曲家が当局から依怙贔屓されたり(その評価にはフレンニコフが関与していた)、音楽界における権勢を目の当たりにしたことによるものでしょう。

指揮者のエフゲニ・スヴェトラーノフはフレンニコフの交響曲全集や協奏曲集を録音していますし、下記のようにヴァレリー・ゲルギエフは1987年に東京のサントリーホールで「フレンニコフの協奏曲集」演奏会(オケは日本フィル)を開いていますが、いずれも「ソヴィエト連邦」が存在し、フレンニコフも健在の時代でした。スヴェトラーノフにせよゲルギエフにせよ、純粋に音楽的にフレンニコフをどのように評価していたのでしょうか。

5.1 略歴

1913年6月10日:ロシア帝国時代のオルロフ州(現:ロシア連邦リペツク州)イェレツに生まれる。少年時代にピアノを学ぶ。

1929年(16歳)〜1932(19歳):モスクワに移り、グネーシン音楽大学でミハイル・グネーシンとイェフライム・ゲルマンに師事。

1932年(19歳)〜1936年(23歳):モスクワ音楽院でヴィッサリオン・シェバリーンに作曲を、ゲンリフ・ネイガウスにピアノを師事。

1933年(20歳):卒業演奏のためのピアノ協奏曲第1番 Op.1 を作曲、自身で初演。

1935年(22歳):卒業制作として交響曲第1番 Op.4 を作曲。

1940年(27歳):交響曲第2番 Op.9。

1941年(28歳):劇付随音楽「ドン・キホーテ」 Op.10。

1948年(35歳):「ジダーノフ批判」で有名な共産党幹部アンドレイ・ジダーノフにより「ソ連作曲同盟」書記長に任命され、ソ連崩壊の1991年までその職にとどまる。

これにより「ジダーノフ批判」を推進する当事者になり、ショスタコーヴィチ、プロコフィエフ、ハチャトゥリアンなどを批判するとともに、音楽院時代の恩師でもあるシェバリーンをも批判することとなった。

1959年(46歳):スターリン批判後、ピアニストとしての演奏活動、作曲活動に復帰し、ヴァイオリン協奏曲第1番 Op.14。レオニード・コーガンが初演。

1964年(60歳):チェロ協奏曲第1番 Op.16。ロストロポーヴィチが初演。

1972年(69歳):ピアノ協奏曲第2番 Op.21。自身のピアノ、スヴェトラーノフ指揮で初演。

1973年(60歳):交響曲第3番 Op.22。

1975年(62歳):ヴァイオリン協奏曲第2番 Op.23。レオニード・コーガンが初演。

1983年(70歳):ピアノ協奏曲第3番 Op.28。自身のピアノ、スヴェトラーノフ指揮で初演。

1986年(73歳):チェロ協奏曲第2番 Op.30。

1987年(74歳):4月17日、東京サントリー・ホールで、ヴァレリー・ゲルギエフ指揮の日本フィル、ウラディーミル・クライネフ(ピアノ)によるピアノ協奏曲第3番、エフゲニー・キーシン(ピアノ)によるピアノ協奏曲第2番、ヴァディム・レーピン(ヴァイオリン)によるヴァイオリン協奏曲第1番が演奏された。

そのときの演奏会情報。

2007年(94歳):モスクワで死去。

5.2 代表作

(1) ピアノ協奏曲第1番 作品1(1933)

ピアノ課の学内試験演奏のために自作したもので、同じように学内試験のためにプロコフィエフが作曲したピアノ協奏曲第1番、第2番などを参考にしたと思われます。

20歳にしては熟達した意欲的な作品であり、交響曲第1番と同様に、この路線で進めば、新進気鋭の作曲家になったであろうと期待を持たせる作品です。

当初3楽章で作曲しましたが、翌1934年に第4楽章を追加して、アタッカでつながる第2・3楽章を持つ4楽章構成としました。演奏時間は約22分。

ピアノ協奏曲第1番 作品1 〜 ティホン・フレンニコフ(ピアノ)、エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団

(2) 交響曲第1番 作品4(1935)

モスクワ音楽院の卒業制作で、どうやら先輩ショスタコーヴィチの卒業制作であった交響曲第1番を参考にしたものと思われ、青春特有のシリアスさと斜に構えたアイロニーに満ちた曲。

この路線で進めば、新進気鋭の作曲家になったであろうと期待を持たせる作品です。

交響曲第1番 作品4 〜 エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団

(3) 交響曲第2番 作品9(1942/1944改訂)

スターリンの大粛清やドイツ軍の侵攻で社会全体が騒然としている頃の作品。

そんな時期にありながら、いかにも「社会主義リアリズム」を地で行くような元気に満ちて健康的な曲で、交響曲というよりは、どんどん先に進む(引っかかりや意外性がない)映画音楽を聴いているようです。第4楽章など、巨大な群衆のデモ行進や重戦車の行進曲を思わせます。

4楽章構成で、演奏時間は約35分。

交響曲第2番 作品9 〜 初版:フランツ・コンヴィチュニー指揮ベルリン放送交響楽団、改訂版:エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団

(4) ピアノ協奏曲第2番 作品21(1972)

社会的に音楽界の支配的立場になった熟年の作品。この曲により1974年のレーニン賞を受賞しています(お手盛りか、忖度か?)。

交響曲に比べ、自分の楽器であるピアノのせいか、活き活きとした中に起伏に富んでおり、チャレンジと円熟さを感じさせる曲になっています。

冒頭の主題は「十二音」音楽のようです。形式主義ではないのかしら。すぐにそうでないことが分かりますが。

アタッカでつながる第1・2楽章を持つ3楽章構成で、演奏所間は約17分。

ピアノ協奏曲第2番 作品21 〜 ティホン・フレンニコフ(ピアノ)、エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団

(5) 交響曲第3番 作品22(1973)

若々しいといえばそうなのですが、とってつけたような単純明快で表面的な荒々しさや甘ったるさ、という感じで、「深み」とか「円熟」「味わい」「精神性」など皆無です。60歳の作とは考えられません。

全体を通して、交響曲というよりは「映画音楽」を思わせます。

交響曲第3番 作品22 〜 エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団

(6) ピアノ協奏曲第3番 作品28(1983)

ソ連崩壊も近い晩年、作曲者70歳直前の作品。

第2番に比べて、複雑さや変化に富む音響は姿を消して、大団円的な単純明快さが目立ちます。

3楽章構成で、演奏所間は約20分。

ピアノ協奏曲第3番 作品28 〜 ティホン・フレンニコフ(ピアノ)、エフゲニー・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団

6.ゲオルギー・ヴァシレイヴィッチ・スヴィリードフ(1915〜1998)

ゲオルギー・ヴァシレイヴィッチ・スヴィリードフ(1915〜1998)

ゲオルギー・ヴァシレイヴィッチ・スヴィリードフ(1915〜1998)

Georgy Vasilyevich Sviridov

20世紀後半のロシアを代表する作曲家の一人。ロシアの民族的主題に基づく作品(特に声楽曲)を得意とし、現在でも国民的作曲家として人気があるようです。

1982年から1984年まで共産党書記長であったユーリ・アンドロポフは、好きな作曲家の一人としてスヴィリードフの名を挙げていたそうです。

わたしがスヴィリードフを知ったのは、ショスタコーヴィチの交響曲第11番「1905年」の第4楽章に、スヴィリードフのオペレッタ「ともしび」から「雷鳴の夜はなぜつらい」が引用されているということを知ってからです。この原曲をいろいろと調べてみましたが、まだ本物の演奏に巡り合っていません。

スヴィリドフがショスタコーヴィチの弟子であることは分かっていますが、なぜショスタコーヴィッチが、よりによって「1905年、血の日曜日事件」を取り扱った交響曲の中でその作品を取り上げたのか、その真意はいまだに謎です。詳しく書かれた専門家の記述にもお目にかかっていません。

ということで、これまでに調べた範囲の情報を。

6.1 略歴

1915年12月16日:クルスク州ファテジに生まれる。父親は郵便局員、母親は教師。

1919年(3歳):革命後の内戦に参加していた父親が戦死。最初の楽器であるバラライカを弾き始める。

1927年(11歳):クルスク音楽学校卒業。

1932年(16歳):レニングラード中央音楽専門学校に入学。

1935年(19歳):初の声楽曲「プーシキンの詩による六つのロマンス」を作曲。

1936年(20歳):「プーシキンの詩による六つのロマンス」が認められて、レニングラード音楽院に入学。ピョートル・リャザノフ、ショスタコーヴィチに師事。

1937年(21歳):ソ連作曲家同盟に加入。交響曲第1番。

ピアノ協奏曲第1番をムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィルと初演。

1940年(24歳):弦楽のための室内交響曲。

1941年(25歳):レニングラード音楽院卒業。

1946年(30歳):ピアノ三重奏曲によりスターリン賞を受賞。

1959年(43歳):パステルナークの詩による「悲愴オラトリオ」。

1960年(44歳):「悲愴オラトリオ」によりレーニン賞を受賞。

1963年(47歳):ロシア人民芸術家の称号を受ける。

1965年(49歳):映画「時よ進め!」の音楽。

1968年(52歳):ソ連国家賞を受賞。

1970年(54歳):ソ連人民芸術家の称号を受ける。

1972年(56歳):ネクラーソフの詩による「春のカンタータ」。

1975年(59歳):社会主義労働英雄。

1980年(64歳):ソ連国家賞を受賞。

1998年(82歳):モスクワで死去。

この他にもレーニン賞、社会主義労働者英雄等、多数の賞や称号を授与されている。

6.2 代表作

(1) 組曲「吹雪」〜プーシキンによる音楽イラスト(1974)

プーシキンの恋愛小説「イワン・ペトローヴィチ・ベルキン物語」を原作とした映画「吹雪」の音楽から組曲に再編成したもの。

いかにも映画音楽といった、時として哀愁を帯び、耳に心地よく情景が目に浮かぶような音楽です。

何らのチャレンジも冒険もない、そしてストレスも感動もない音楽、といったら言い過ぎでしょうか。

全8曲(8曲目は2曲目の繰り返し)で、演奏時間は約30分。抜粋で単独の曲として演奏されることもあります。

第1曲:「トロイカ」

第2曲:「ワルツ」〜指揮者のフィドセーエフがアンコールピースとして演奏していたと記憶しています。

第3曲:「春と秋」

第4曲:「ロマンス」〜ヴァイオリン独奏による。後半のトランペット独奏はいかにも映画音楽。

第5曲:「田園曲」

第6曲:「軍隊行進曲」

第7曲:「婚礼の儀式」〜厳かではあるが、幸福感や華麗さはない。

第8曲:「ワルツのエコー」〜第2曲「ワルツ」の再現

第9曲:「冬の道」

組曲「吹雪」 〜 ウラディーミル・フェドセーエフ指揮ソ連国立放送管弦楽団

(2) 「時よ、前進!」(組曲)(1967)

ヴァレンティン・カターエフの社会主義小説「時よ、前進!」を基にした1965年の映画の音楽から、1967年に組曲に再編成したもの。

6曲から構成され、演奏時間は約20分。

第6曲は、現在でもロシアのニュース番組のテーマ音楽として使われているそうです。

第1曲:ウラルの曲

第2曲:小曲

第3曲:行進曲

第4曲:短いフォックストロット

第5曲:夜

第6曲:時よ前進!

「時よ、前進!」 〜 ウラディーミル・フェドセーエフ指揮ソ連国立放送管弦楽団

こちらは演奏曲順が違います。

「時よ、前進!」 〜 ウラディーミル・フェドセーエフ指揮モスクワ放送チャイコフスキー管弦楽団

(3) 室内交響曲 作品14(1940)

1937年に22歳という異例の若さでソ連作曲家同盟に加入し、レニングラード・フィルによってピアノ協奏曲第1番が初演されるなど、異例の抜擢をされたがゆえに同業者からの批判も増えていったようです。

そんな中、レニングラード音楽院でショスタコーヴィチの指導を受けながら弦楽のための室内交響曲を作曲しますが、編成が地味で「親しみやすさ、分かりやすさ」を失った専門家向けの「形式主義的な没落」との批判が浴びせられました。

ショスタコーヴィチは弟子を擁護したようですが、1943年以降、この曲はソ連国内では演奏されなくなりました。

その後、作曲者の生存中に演奏されることはなく、2000年になってからユーリ・バシュメットによって復活蘇演されました。

確かに、一般大衆に受ける音楽ではありませんが、才気あふれる意欲的なものであると思います。まあ、同業者が「ひがみ、やっかみ」でケチをつけるのに、理由など何でもよかったのでしょう。

しかし、ソヴィリードフは、その後ソ連社会で「売れっ子作曲家」になって行きます。

室内交響曲 作品14 第1楽章 〜 ユーリ・バシュメット指揮モスクワ・ソロイスツ

室内交響曲 作品14 第2楽章 〜 ユーリ・バシュメット指揮モスクワ・ソロイスツ

室内交響曲 作品14 第3楽章 〜 ユーリ・バシュメット指揮モスクワ・ソロイスツ

室内交響曲 作品14 第4楽章 〜 ユーリ・バシュメット指揮モスクワ・ソロイスツ

(4) 悲愴オラトリオ(1959)

ウラジーミル・マヤコフスキーのロシア語詩をテキストとし、教会スラブ語によるロシア正教の祈祷文も部分的に用いられています。

以下の7つの部分からなり、すべてアタッカで切れ目なく演奏されます。全曲の演奏時間は約30分。

1. 行進曲

2. ヴラーンゲリ司令官の敗走の物語

3. ペレコープの英雄たちに

4. われらの国

5. ここに田園都市が

6. 同志レーニンとの会話

7. 太陽と詩人

悲愴オラトリオ 〜 キリル・コンドラシン指揮モスクワ国立フィルハーモニー

(5) カンタータ「雪が降る」(1965)

ボリス・パステルナーク(1890〜1960)の詩をもとにした作品。

(注)パステルナークは小説「ドクトル・ジバゴ」で有名で1958年のノーベル文学賞の受賞が決まったが、「ドクトル・ジバゴ」がソ連国内では発行禁止になっていたため当局の圧力で受賞を辞退した。

・雪が降る

・魂

・夜

カンタータ「雪が降る」 〜 ユーリ・セーロフ指揮サンクト・ペテルブルク国立交響楽団、サンクト・ペテルブル・リムスキー・コルサコフ音楽大学女声合唱

(6) カンタータ「春」(1972)

ニコライ・ネクラソフの詩によるカンタータ。

・春が来た

・歌

・鐘と角笛

・愛すべき母なるロシア

とりあえずここまでダラダラと書いてきました。

時間があれば、追ってもう少し整理していきたいと思います。

まずはここで一度筆を置きます。