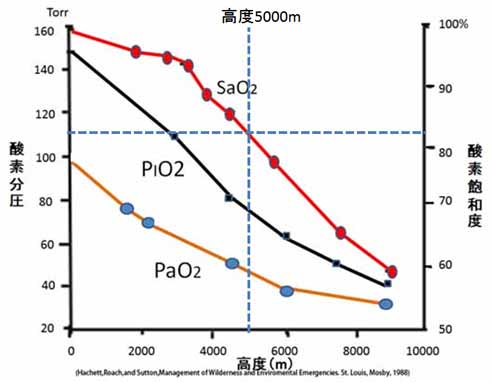

| 高地での酸素分圧 |

| 高度が上昇するにつれて大気圧が下がり、空気が薄くなって使える酸素は少なくなります。 たとえば、海抜0メートルの空気と比較すると、標高5,800メートルでは空気中の酸素の量は半分になります。 標高約1,615メートルに位置しているデンバー(米国コロラド州の州都)では、空気中の酸素量は20%少なくなります。 引用:メルクマニュアル医学百科 高度の上昇とともに大気圧は低下するが酸素と窒素の比率は地表面と同じで、酸素の比率は21%のまま、高度4500mでは大気圧はおよそ430mmHgとなる。 吸入気酸素分圧(PIO2)=(大気圧-47(水蒸気圧))×吸入気酸素濃度(FIO2) PIO2=(430−47)×0.21=80.43mmHg で、酸素分圧(PiO2)は80mmHgに低下する。 |

(Hachett,Roach,and Sutton,Management of Wilderness and Enviromental Emergencies. St. Louis, Mosby, 1988) |

| 上記のグラフで見ると 高度4500メートルでの酸素濃度は430/760=57%で、この時動脈血の酸素分圧は52mmHgまで下がり、酸素飽和度は85%を切る。 エベレストをネパール側から登る時のベースキャンプは標高5300mなので健常人でも相当な低酸素状態なっているはずだが、酸素吸入しなくても動いている。 |

| 【航空機内での動脈血酸素分圧】 ・9000mから1万2000mの高度を飛行する ・客室内の気圧は0.8〜0.9気圧に維持される。 ・体温37度 ・飽和水蒸気圧47mmHg ・A-aDo210mmHg ・PaCO240mmHg ・呼吸商0.8 とすると PaO2=(760×0.8気圧−47mmHg)×0.21%−40mmHg/0.8−10=58mmHg 16%酸素を吸入した値と同等 ・健常人でも低酸素血症になっている ・航空機内でもパルスオキシメータは医療機器用であれば正常に測定できる。 |

| 戻る |