| 地域医療構想 | |||||||||||||||||

| 2015/09/26 | |||||||||||||||||

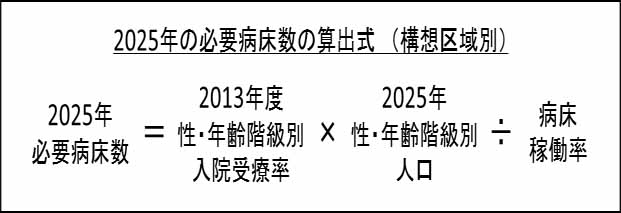

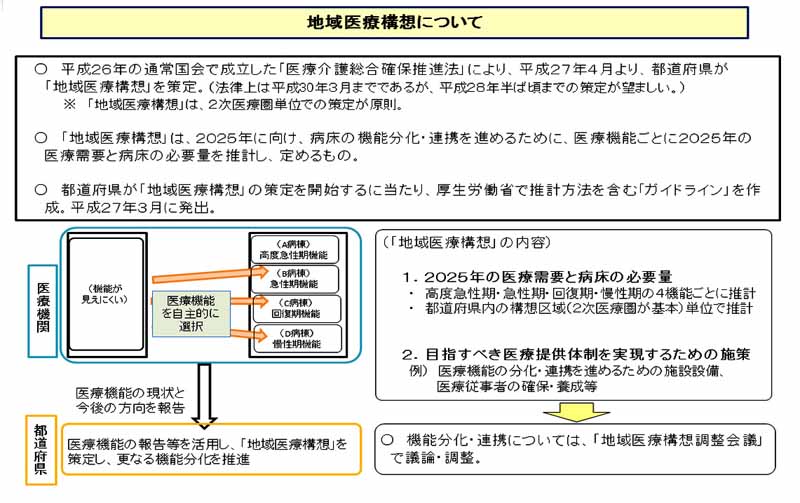

| ・2015年3月、「地域医療構想策定ガイドライン」 ・超高齢社会に備えて(2025年))、地域の実状にあった医療提供体制を構築するガイドライン ・実際には病床機能の最適化のガイドライン ・都道府県(二次医療圏)ごとに将来の必要病床数の推計方法 病床機能を高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つに分け、入院する確率(入院受療率)から患者数の推計を行い、病床機能毎に定められた稼働率で割算して必要病床数を割り出す。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| ➁その必要病床数に近づけるための取り組み | |||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 〇厚生省のもくろみ 療養病床の入院受療率が最も低い『県』の水準まで低下させる=療養病床の14万床削減(約40%病床数削減) ※2025年までに達成する |

|||||||||||||||||

※療養病床の定義:「主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床」(あいまい) ※長野県がもっとも少なく、高知県がもっとも多く、、約5倍 〇都道府県が在宅医療の推進に取り組むべき具体策 ・病床機能変更のための財政的・技術的支援 ※地域医療総合確保基金の配分を優遇 ・人材育成支援 ・在宅医療を担う医師確保 ・研修支援 ・24時間体制の構築支援 |

|||||||||||||||||

| ※地域医療介護総合確保基金(新潟県ホーム ページより引用) 国は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望して、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築といった「医療・介護サービスの提供体制改革」を進めており、第186回通常国会で医療介護総合確保推進法が成立しました。 これを受け、消費税増収分を財源として活用し、各都道府県は地域医療介護総合確保基金を造成するとともに、都道府県計画を毎年作成し、医療介護の総合的な確保に向けた事業を実施することになります。 基金を充てて実施する事業の範囲は、下記の5事業となっていますが、平成26年度についてはこのうち医療を対象とした事業(1,2及び4)のみが対象となります。 1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 2 居宅等における医療の提供に関する事業 3 介護施設等の整備に関する事業 4 医療従事者の確保に関する事業 5 介護従事者の確保に関する事業 |

|||||||||||||||||

| もとに戻る | |||||||||||||||||