電車でGO!名古屋鉄道編

ThinkPad と直接関係ありませんが、「電車でGO!」は有名な列車運転シミュレーションゲームです。パソコンでゲームをしない、というのがこれまでの方針でしたが、とうとうゲームソフトを買ってしまいました。鉄道ファンである以上、このゲームに関心がないわけはありませんが、ノートパソコンでは動作を保証しないとか、特定のビデオカード以外での動作は保証しないとか、かなり厳しい条件がついているのであきらめていました。

ある日職場の人と話をしていたところ、たまたま「電車でGO!」の話が出たのですが、彼は何と ThinkPad 390X でこれをやっているというのです。私の持っている i1200 はスペック的には 390X に近いのでひょっとして、と思いましたが、これがちゃんと動くのです。地元なので名古屋鉄道編を買ってしまいました。

ビデオメモリ4MB以上という条件がついていますが、i1200 は 4MB 搭載しているのでかろうじてこの条件を満たしています。Windows 2000 での動作は保証されていませんが、「Windows 98互換性レイヤ」を指定して動かしています。名古屋鉄道編のおもしろいところは、電車だけでなく、今は亡き初代「北アルプス」号のキハ8000系や、会津鉄道に譲渡された二代目「北アルプス」号キハ8500系、さらにモンキーパークへ行くモノレールまで含まれていることです。特に「北アルプス」用ディーゼルカーでは実物どおり、8000系では速度50km/hあたりでトルコン(液体変速機)が変速段から直結段へ切り替わる音が再現されており、8500系は60km/hくらいで変速段から直結1段、さらに90km/hくらいで直結2段に切り替わる音が再現されています。鉄道ファンの目から見ても特に不満のない作りになっています。

つい最近、名鉄新岐阜駅で電車が終点の車止めに衝突する事故がありましたが、ゲームの場合もやはり新岐阜での停車には気を使います。同じような終点の駅でも、JR阪和線の天王寺駅などでは以前に同様の衝突事故があり、今は油圧緩衝式の車止めが設置されています。名鉄も設置すべきと考えますが、新岐阜駅手前に単線区間を残しているくらいですから、なかなか難しいでしょうね。まあ、そういうところが名鉄らしいし、ゲームでのおもしろさにつながっていると言うことはできますが...

別件ですが、職場から引き上げた ThinkPad 380はその後どうなったかというと、Linux 専用機となって快調に?動いています。もう一度職場に戻そうかとも考えましたが、仕事の途中で電源が落ちる症状が再現するといけないので、このまま Linux の実験機として余生を送ることになりそうです。760E では Mwave という特殊な設計がもとで音が出ませんでしたが、380 の場合はサウンドブラスター互換音源として認識されるので、ちゃんと音が出ます。ようやく Linux が実用の域に入ってきました。

2003年10月

大した機材も持っていないのでマルチメディアとは大げさですが、windowsマシンのコントロールパネルには

一応マルチメディアという項目があります。今回は midi音源(シンセサイザー)の話をしたいと思います。

midi音源との付き合いは 1997年の夏にさかのぼります。1996年にパソコンを始めて 1年半ほどたち、音の再生や

インターネットなど仕事以外の分野に手を広げようとしていました。当時のマシンは ThinkPad 360Cs ですが、これは

音源を搭載していませんでした。パソコンに関しては人から教わるのではなく、自分で本を読んだり試行錯誤を繰り返して

習得するのを旨としていますが、音の再生は全く未知の分野だったので、このときばかりはパソコンショップの店員に

相談して外付けの midi 音源を買ってきました。しかし windows 3.1 で外付けの機器をコントロールをするのはなかなか

困難で、YAMAHA のサポートに電話をかけたりもしました。パソコンのことでサポートの世話になったのはこのときだけです。

その後購入した NEC Versa Pro は音源を搭載していました。しかし音がどうにも変で、そうかといって外部音源を

いちいちつなぐのも面倒ということで、YAMAHA 製ソフトウエアシンセサイザー(S-YG20)を購入して使う

ようになりました。CPUとソフトウエアの組み合わせで midiを再生できるようになったのは、パソコンの処理能力が向上した

からです。この S-YG20 は無印 Pentium でも動作するので、今でも 760Eで利用しています。

以前に記したように、Windows 2000 にはローランドのソフトシンセサイザーが搭載されていますが、ローランドの

GS音源と YAMAHA の XG音源はいずれも GM(General Midi)規格を独自に拡張したものであるため、XGフォーマットで書かれた

ファイルを GS音源で再生するとさえない音になってしまいます。 S-YG20 は Windows 2000 では使えないため i1200(win2k)

では不本意な結果になっていました。

ところが YAMAHAから配布されている midi/カラオケプレーヤー MidRadio Player に S-YG20

相当のシンセサイザーが搭載されるようになったのです。midi/カラオケデータは有料ですが、プレーヤー自体は無償である

ため、win2k上で XGフォーマットのデータを無事再生できるようになりました。i1200は CD-ROM ドライブを搭載している

ので CDプレーヤーにもなるし、ゲームもできる、外付け DVD-ROMドライブをつなげば DVDムービーも見られる、様々な

フォーマットの音声データも再生可能となって文字通りマルチメディアが実現したのでした。

MidRadio Player, ついでに i1200 のデスクトップも初公開

(画像をクリックすると拡大します。)

2003年12月

前回の更新から2ヶ月以上間があいてしまいました。今回は私の「近況」ではなくて、手持ちのパソコンの「現況」です。

職場から引き上げた ThinkPad 380は Linuxの実験機となってしばらく動いていましたが、Linuxでの使用中にも電源が急に落ちる現象が起き、ほとんど使われなくなっていました。一方、760Eは運用開始から

5年になりますが、さすがに最高級のマシンだけあってハードディスクの音が最初のころより大きくなって

きたことを除いては、特に問題なく動いていました。ハードディスクに関しては、いずれは交換しなければ

ならないだろうと思っていましたが、ついにその日がやってきました。

ハードディスクの回転音が異常になったので、寿命が近いと思い、外付けZIPドライブ(最近では

この種のドライブは珍しくなりました)にデータを退避させ、380のハードディスクと交換することにしま

した。380X以降はハードディスクの交換が容易ですが、380無印は交換を考慮した設計になっていないので、本体を分解する必要があります。分解にあたっては、HMM(ハードウエア保守マニュアル)が IBMのサイトからダウンロードできますし、有名なサイト「ThinkPad資料館」には写真つきの解説もあります。760シリーズは

96年以前の機種に多く見られる、いわゆる弁当箱スタイルで、キーボードをはねあげてハードディスクパック(プラケースに入ったディスク)を取り出します。このケースも分解する必要がありますが、380の分解に

比べればたいしたことではありません。結果としてハードディスクの容量は、2GBから 1GBに減ってしまっ

たので、Linux とのデュアルブートはあきらめました。

380から引き継いだディスクは回転音が非常に静かです。時々カッツンという独特の音を立て

ます。これはデータを読み書きするヘッドがホームポジションに退避する音らしいです。私がこれまでに

手がけた他の ThinkPad にも同じ音を立てるものがありました。760Eは実にしっかりした作りなので、

あと数年は動いてくれるものと期待しています。

話は変わりますが、ウイルスを伴ったメールを受信することが増えてきました。web を閲覧しているうちに、

スパイウエアに分類されるような迷惑なプログラムをインストールされてしまうこともあるようです。

IBMのパソコンにはかつては「IBMアンチウイルス」が付属していましたが、当然のことながら最近のウイルスに

はまったく役に立ちません。時々、ウイルスバスターオンラインスキャン(無料)を利用してチェックして

いましたが、このような方法では種類の増え続けるウイルスに対応するのは困難になってきました。そこで

無料のアンチウイルスプログラムを使ってみることにしました。

有名なものとして "AVG" と "AntiVir"がありますが、比較検討した結果、"AntiVir"を採用しました。

どちらもパソコンのパフォーマンスに与える影響は少ないのですが、実際にウイルスチェックを行なって

みると、後者のほうがウイルスパターンのアップデートが頻繁で、検出力も優れているようです。

ThinkPad 560(Pentium 133Mhz, RAM 40MB)でも動作速度の低下はほとんどなく、このようなソフトが無料

で利用できるのは本当に驚きでした。

AntiVir Personal Edition

2004年3月

前回の更新からずいぶん間があいてしまいました。新しい話題が特にない、ということもありますが、今年度は本業の上で

いろいろ仕事を抱えてしまったということもあります。

パソコンのほうは、職場の人から頼まれて投入したマシンは何台かありますが、自分のものは増えていません。

そればかりか、経年劣化のため戦列を離れたパソコンが何台かあります。特に486系CPUでVGA解像度(640x480)のものはたとえ

動いても、もはや実用になりません。

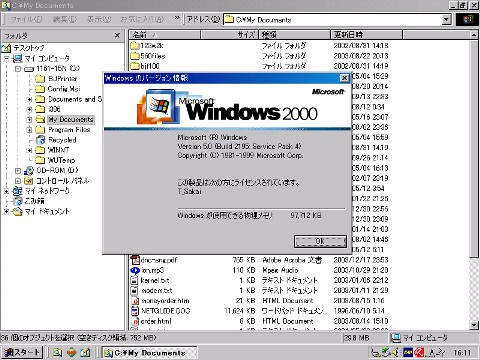

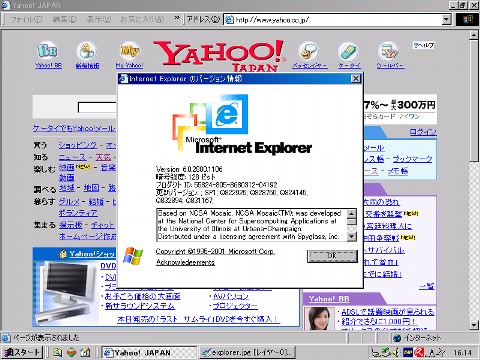

このように手持ちの ThinkPad はジリ貧状態ですが、ソフトウエアの面ではいろいろ遊んでいます。まず、デスク

トップから IE を追放しました。そうは言っても win98以降、IEはシステムの一部となっているため通常は削除できませんし、

Active X Control を用いたウェブページは IE でないと表示できませんから全く使わないというわけにはいきません。要するに

インターネットオプションの設定でアイコンをデスクトップから消しただけです。そのかわり、「エクスプローラ」への

ショートカットを作ってあります。前述のように IE と「エクスプローラ」はほとんど一体化しているため、「マイ

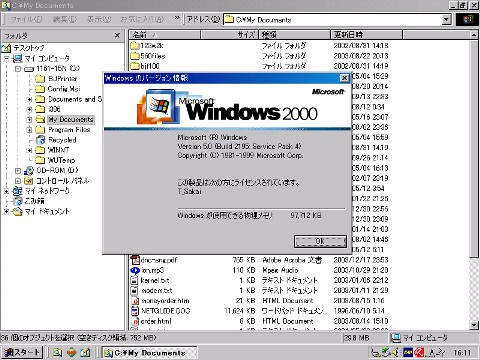

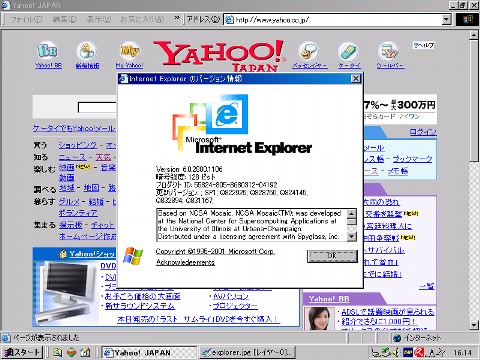

コンピュータ」内部を表示するのも、ウェブページを表示するのもほとんど変わりはない、ということになります。下は

エクスプローラでマイコンピュータとウェブを表示した状態です。

タイトルバーのアイコンとバージョン情報の画面は変化しますが、ローカルとインターネットの間を自由に行き来

できます。Linux の KDE(K Desktop Environment)では "Konqueror"というファイルマネージャ兼ウェブブラウザが使われて

いますが、これは奇しくも Windows と同じ考え方です。

この他、最近はフリーソフトをいろいろ試しています。オフィススイートである "OpenOffice.org" グラフィックス

ソフトの "PictBear" 画像ビューアの "ViX" バックアップのための「みやばっく」、そして変わったところでは、

"9x messenger"があります。Windows 9x には「ポップアップサービス」というメッセンジャーが付属していますが、これは

最小化した状態で起動させることができないため多少目障りになります。"9x messenger"はこの点を改良したソフトで、

NT系OSのメッセンジャーサービスと同様にバックグラウンドで動作し、コマンドラインでメッセージを送ることができます。

実際、職場で連絡したいことがあれば、同じ部屋ならその人のところへ行き、違う部屋であれば電話するということになり

ますが、音声によらない連絡方法もあったほうがいいと思っています。フリーソフトには「痒いところに手が届く」といった

趣のものが多くて助かります。

2004年5月

今回は私のもうひとつの趣味である鉄道とからめて書いてみたいと思います。

これまでに、560無印や 701Cs を伴って旅行したことがありますが、いずれの場合も Windows を用いてのモバイル通信で

した。しかし ThinkPad 560X を手に入れたので今度は「Linux でモバイル」する方法を探っていました。cdma 携帯電話を使って

通信するということです。通信カードは Packet One カード (C081NDS)です。一種のモデムですから、ATコマンドを使って制御

します。Windows ではモデムのドライバにモデムを初期化するためのコマンドが記述されています。Linux の場合は自分で設定

しなければなりませんが、たいていのモデムは "ATZ" (ソフトウエアリセット)か

"AT&F" (出荷時の設定に戻す)を指定すれば動いてくれます。ところが、Packet One カードは

この設定ではうまく動きませんでした。

Packet One カードは Windows上では「標準PCMCIAカードモデム」と認識され、Windows が持っているドライバが

インストールされます。したがって、このドライバに記述されているコマンドを設定すれば動くだろう、と推測しました。その結果

"ATE0V1S0=0" というコマンドで通信に成功しました。

さて、今回の旅行の目的は日本最南端の鉄道(沖縄都市モノレール)に乗ることと、九州新幹線に乗ることです。沖縄は昨年

モノレールが開通するまで鉄道がなかったので、一度も訪れたことがありませんでした。往路か復路に、開通したばかりの九州新幹線

を利用すれば、JR完乗のタイトル防衛を果たすこともできるので、一石二鳥となります。

台風16号が接近しつつありましたが、2004年8月末、名古屋空港から那覇に向けて出発しました。那覇空港では都合により

タラップを降りてバスでターミナルまで移動することになりました。可動ゲートで直接ターミナルに入るのでは、いったいどの時点で

沖縄県に第一歩を記したのかわからなくなるので、面倒ではありましたがよい思い出になりました。せっかくですから那覇で一泊

くらいしたかったのですが、本土に帰れなくなるといけないのでその日のうちに沖縄を離れるという切ない旅行になりました。沖縄

滞在中にしたことは、モノレールの終点首里まで往復し、首里城を訪れたことだけです。

この後、飛行機で鹿児島に飛び、リムジンバスで西鹿児島改め鹿児島中央へ、新幹線で新八代、在来線に乗り換えて熊本へと進んで、

寝台特急「なは」に乗り帰途につきました。那覇を訪れるからには、行きか帰りに「なは」に乗ることもまた計画に織り込み済みでした。

沖縄滞在があまりにも短すぎて、海を越えた ThinkPad は沖縄では出番はありませんでした。

2004年9月

前回の更新からずいぶん間があいてしまいました。あまり長い間何も書かないでいると、病気にでもなったかと

思われるかもしれませんから、たいした話題もないのですが、現況を書こうと思います。

パソコンの陣容は特に変化がありません。 変わったことと言えば、職場に置いていた ThinkPad 560(無印)の

レジストリがおかしくなって、Windows が起動しなくなる事態が起きました。このマシンはもともと Win95で運用していた

もので、さまざまなソフトをインストールしてはアンインストールを繰り返す、テストマシンのような位置付けでした。

ところが、昨年 380(無印)が不調になったため、急きょ Win98にアップグレードした上で職場に移したのでした。2年以上

使い続けているのに加えて、上記のような使い方をしてきたのでレジストリがおかしくなっても不思議ではありません。

起動できない→レジストリの自動修復→起動できない、といった無限ループに陥ってしまいました。

インストールし直すにはかなり時間がかかるので、とりあえず家にある 560Xと交換することにしました。現在

560Xがお仕事マシンになっています。キータッチの良さは 560(無印)と変わらず、処理速度は向上して快適に仕事が

できるようになりました。CPUが速いので、マルチメディア関連もかなり OK ですが、さすがに職場では音楽を聞いたり

している時間はありません。唯一の問題点は、たまにスタンバイから復帰しなくなることです。他の機種にも言えること

ですが、これまでの経験から、ファイルシステムが FAT32で OSが Win98の時に電源管理関係の障害がでやすいように思います。

一方、久しぶりに帰宅した 560(無印)はその後暇を見つけて、Win95 を再インストールしました。こちらのマシンは

無印 Pentium (133MHz)なので Win95 で運用するのが順当なところでしょう。560X の替わりにモバイルマシン兼 FAX機の役目を

与えました。今年度 560は学校祭の得点集計にも活躍し、学校外にも持って行ったりしました。十分働いたので、しばらくは休養

させてやろうと思います。

最後に、私事ですが、パソコン整備士3級の試験に合格しました。「パソコン整備士」はハード・ソフトの両面から

パソコンを診断し、適切な処置をする人です。私は M$の手先になるつもりはありませんし、特定のアプリケーションの使い方

よりもむしろ、ハードウエアの制御のほうに興味があります。今回は特に試験勉強はせず、これまでの経験から得た知識を

活用しました。これを励みにさらに精進(笑)しようと思います。

2004年12月