|

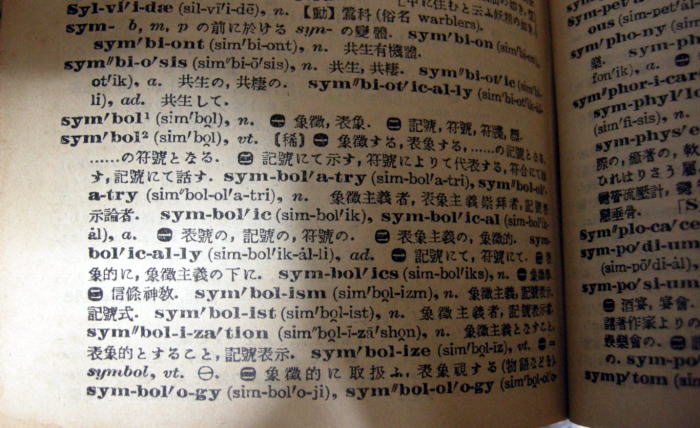

翻訳作業は続いた。そもそも天皇がシンボルだというところからして日本語にしにくい。 |

|

白洲 次郎(しらす じろう、1902年2月17日 - 1985年11月28日) |

|

|

|

|

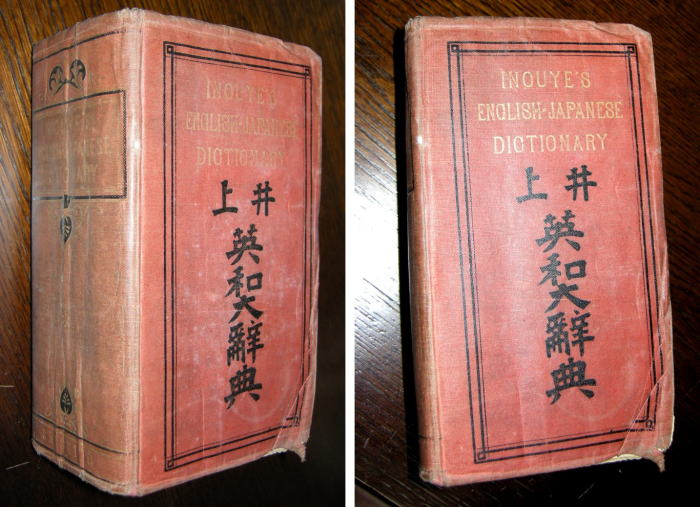

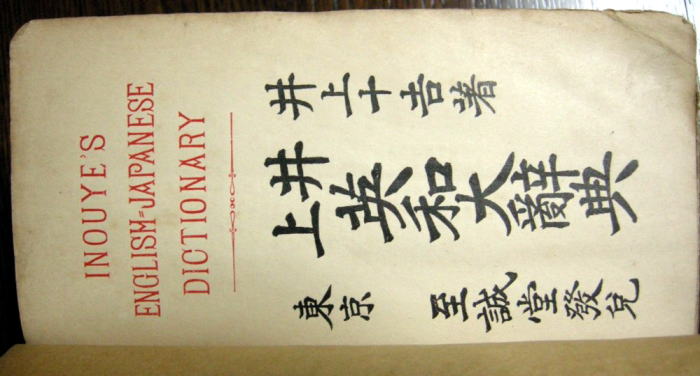

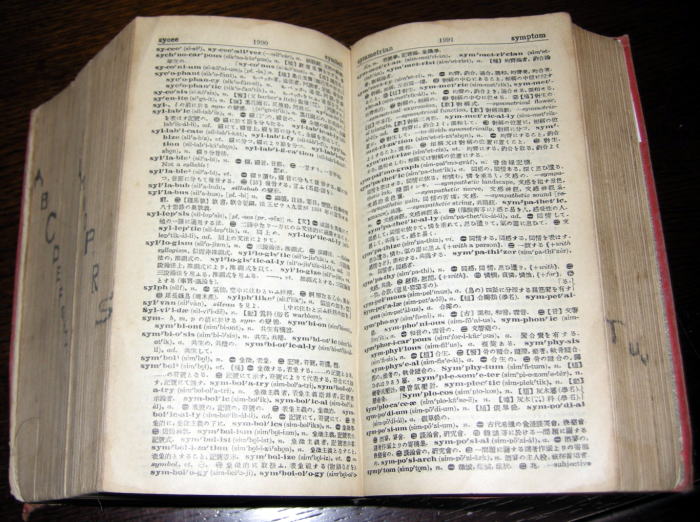

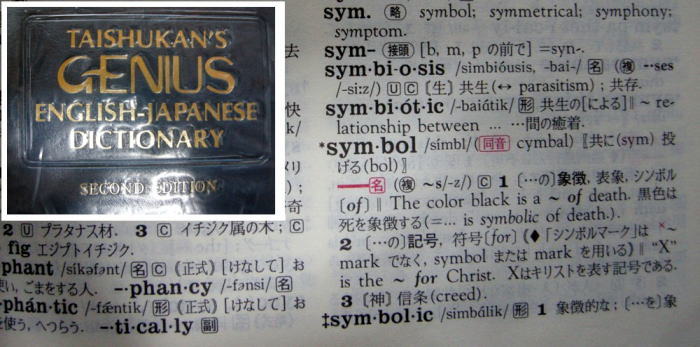

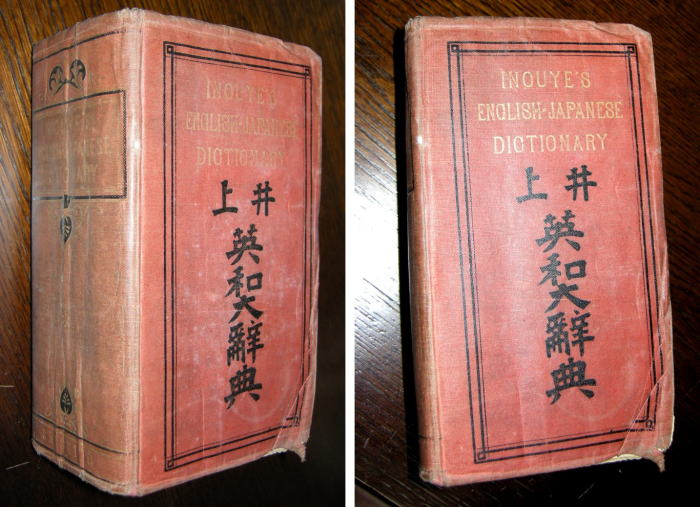

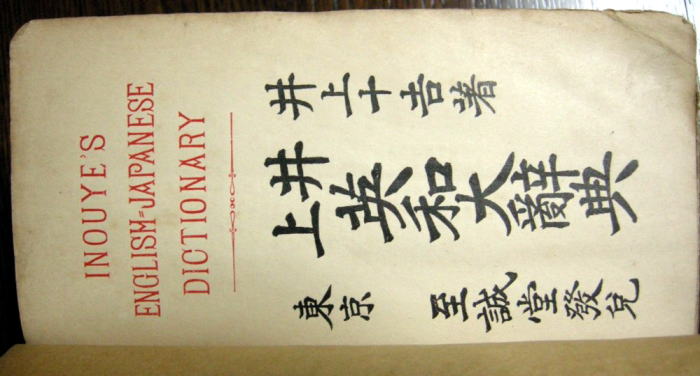

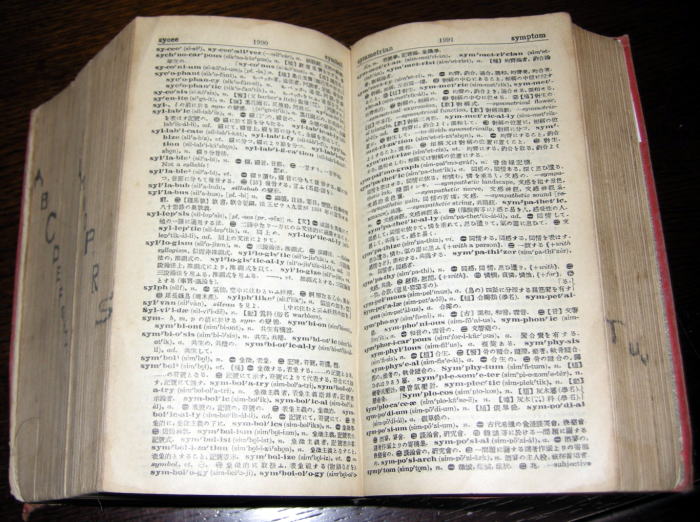

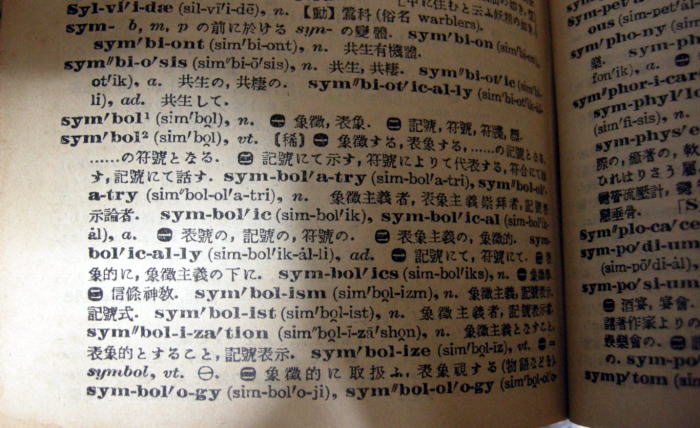

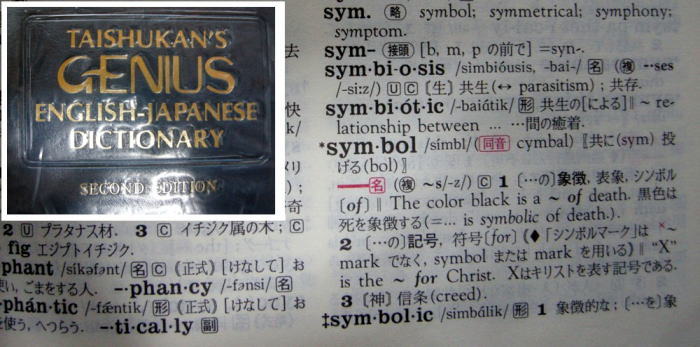

| 憲法制定場面に使用された『井上英和大辞典』でsymbolを引いてみたかった。(上) ジーニアス(GENIUS)でも引いてみた。(下) |

|

|

翻訳作業は続いた。そもそも天皇がシンボルだというところからして日本語にしにくい。 |

|

白洲 次郎(しらす じろう、1902年2月17日 - 1985年11月28日) |

|

|

|

|

| 憲法制定場面に使用された『井上英和大辞典』でsymbolを引いてみたかった。(上) ジーニアス(GENIUS)でも引いてみた。(下) |

|

| 新憲法『象徴』 歴史に刻まれた大正生まれの”井上英和大辞典” |

| 古書店で購入しました |