アンテナと、TVアンテナ用の屋根馬、グラスファイバーの支線、ステンレスパイプなどの道具一式です。

アンテナコメットBR20 13160円

屋 根 馬 2800円

アンテナ支線(グラスファイバー) 2040円

その他もろもろで28000円ほどかかりました。

TVアンテナを建てる感覚からいくとかなり高いという印象を受けられると思います。

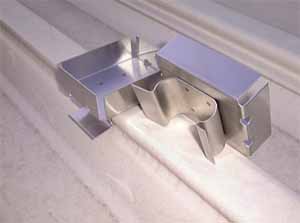

セキスイハイムフラット屋根タイプ用のアンテナ架台です。屋根の凸部分に差し込みます。

アンテナ架台のくわえの部分は、意外とブカブカでとりあえず入っていればいいという感じのものでした。その分屋根馬の傾きがでますので最終的には支線で調整することになります。

セキスイハイムフラット屋根用アンテナ支線固定金具です。ネジのついている側には板バネがついていて、ネジを締め込んでいくと屋根の凸部に固定できます。

支線を通す部分はあまり大きくありません。グラスファーバーの支線は通せませんでしたので、ターンバックル(支線の張り具合を調整する金具)を引っかけることにしました。

アンテナ架台に屋根馬を置いた所です。

がたつきが出ましたのでアンテナ架台と屋根馬の間にゴム板を挟みました。

屋根馬は鉄製なので、錆び防止のためにクリアラッカーをスプレーしました。特にネジ部分は入念にスプレーしました。以前の家で屋根馬のネジが錆びて色々と困ったことがありましたので(^_^;

グラスファイバーの支線を加工した所です。このように細かい金具類がいろいろ必要になり、材料費が意外とかかってしまいます。グラスファイバーの支線がどの程度もつかはわかりませんが、以前の家で針金の錆びで支線が切れるというようなことにはならないと思います。

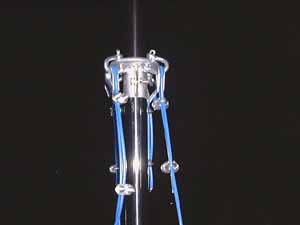

ポールに支線を取りつけたところです。まわりはすっかり暗くなってしまいました。ポールは錆びにくいステンレスパイプを使用しました。細かい金具類には、錆びにくくするために一応クリアラッカーをスプレーしておきました。どこまで効き目があるかわかりませんが、屋根に錆が流れて行くことはなくなると思います。

支線を張ってアンテナを取りつけました。何とか外観は見られる状態になりました。写真は翌朝撮影したものです。次は同軸ケーブルの引き込み工事です。

エアコン工事の時に、配管を通すスリーブに、あらかじめ空配管をお願いしておきました。工事業者と相談した結果、室外機の配管カバー横に穴をあけてそこから空配管を出すことにしました。CD管を持ち合わせてなかったので、エアコンのドレンホースの残りを通してもらいました。この中にアンテナのケーブルを通します。

空配管を室内側から見た写真です。エアコン室内機本体には、冷媒のパイプを出すための穴があいていますので、それをうまく利用して室内側の引きだし口を設けました。壁とエアコンの間からケーブルを引きだしているので見苦しいこともありません。

アンテナのコントローラーです。

コントローラーには受信ブースターが内蔵されており、ゲインコントロールつまみがついています。ラジオにアンテナをつないで、ゲインコントロールつまみをまわしてみると、ほとんど信号メーターが振れなかった局も、驚くほどメーターが振れるようになりました。但し、このラジオ(SONY ICF-2001D)で使っている限りでは、中波帯には全く効果がありませんでした。これだけはまことに残念です。それに周波数帯をかえるたびにゲインコントロールを調整する必要があります。使ってみた感想としては、短波、VHF帯を聞く限りでは効果はあるようです。