クロス屋(工事に来た人が自分のことをそう言ってました)さんは埼玉県から来てました。初日に車できて材料、道具などを一式置いていき、あとは電車で通い、最後の日に車で来て道具を引き上げるとのことでした。う〜〜む賢い!

(写真20010203-2488)

クロスを貼る前にまず下地の手入れをします。「メジフォー」という材料を水で溶いて、ペースト状にして壁に塗っていきます。

(写真20010203-2486)

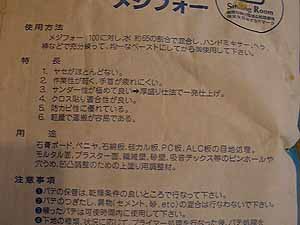

「メジフォー」の袋に書いてあった説明です。

「メジフォー100に水65」の割合で混ぜると書いてあります。

(写真20010203-2493)

壁の目地をふさいでいる作業です。石膏ボードの継ぎ目や釘を打った穴がメジフォーのパテでどんどんふさがれていきます

(写真20010203-2)

ただひたすらにパテが塗られていきます。

私は、この作業中に、壁の継ぎ目や木桟の高さの位置などを記録しておきました。クロスが貼られたあとではわかりにくいと思い、クロスが貼られる前に調べて平面図に記入していきました。たとえばこの写真の右側のボードは左側のボードと木桟の位置が違うのがわかります。

(写真20010203-2513)

クロスをカットしてのりをつける装置です。ボタン操作であっという間に数mのクロスにのりがつきます

(写真20010203-3)

クロスをおりたたんで貼る場所までもっていき。このようにブラシをあてながら貼りつけていきます。

(写真20010204-2610)

貼りつけるときには、端部分の数センチを、隣のクロスと重ね合わせて貼りつけます。職人さんの下に踏み台が写っています。この踏み台が伸縮自在の便利なものです。これがあるから長いクロスもきれいにはることができるのだなと思いました。

(写真20010204-2607)

天井の縁まで貼られたクロスは、定規のようなもので、縁と天井の隙間に差し込まれていきます。そして余ったクロスは切り落とされます。

(写真20010204-2611)

クロスが重なった部分を定規のようなものをあててカッターで歯を入れていきます。

(写真20010204-2612)

重なり合った部分のクロスの切れ端をはがしているところです。継ぎ目の部分をローラーでならしていくと、継ぎ目がどこにあるのかわからなくなるくらいきれいに仕上がります。

(写真20010204-2613)

1階トイレのクロスです。図面上では天井と壁は別のクロスを貼ることになっていました。ところが壁が天井に対してななめに下がるため天井に縁がつけられず、2種類のクロスを使い分けることができなくなり壁用のクロスを天井まで回してもらいました。階段下は要注意です。

(写真20010207)

オーバーハングユニットのクロスは壁のクロスを上まで回して貼ります。

(写真20010208-2694)

残ったクロスはこのようにまとめられています。クロスは業者が持ち帰らずに置いていきます。お手入れセミナーでへ残ったクロスは保管しておいてくださいといってました。その理由はロットにより色合いに若干のばらつきがあるので、補修するときに必要になるとのことでした。

(写真20010208-2658)