/// 石像寺は釘抜地蔵 /// (02/05/18)

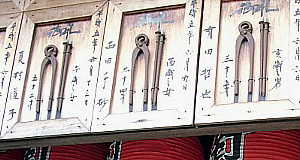

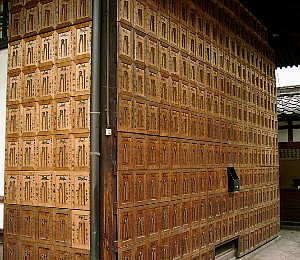

本堂壁面の釘抜と八寸釘の絵馬