/// 六角獄舎と平野国臣 /// (04/04/13)

|

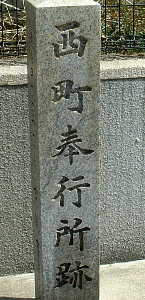

二条城の南、東西の町奉行所を 越えた辺りに六角獄舎はありました。 獄舎をいま風に云えば刑務所。 平安時代には左獄、右獄の二つが あったそうですが、右獄は早くに 廃され、左獄のみが維持され、秀吉の 命により二条城の東、今の全日空 ホテルの東側辺りに移されますが、 宝永五年の大火類焼によって二条城の 南へ移されます。 余談ですが、平安京では東寺が栄え 西寺は廃され、左京も栄え、右京は 寂れました。どうも左右対称は機能 しないのでしょうか? 同じ役割のものは二つはいらないって ことでしょうか。でも、町奉行所は 東西二つありました。しかし、月番で 業務を担当していたので、これは 一つの機能と云えるのかも知れません。 |

|

話はそれましたが、獄舎は六角通に 面していたことから後に六角獄舎と 呼ばれていました。その後は、 鵺大明神の話題でも少し触れましたが、 天明の大火で今のNHK京都放送局辺り に移転し、昭和の時代には山科に移り、 京都刑務所となっています。 六角獄舎では幕末の頃には多くの志士が 囚われの身となっていて、その中に 平野国臣もおりました。国臣は西郷隆盛 と肩を並べる尊皇攘夷論者として知られ ます。俗に云う”大和義挙”においては 三条実美公の直命を受け鎮撫役を務め ます。鎮撫役とは”反乱をしずめ民を 案じること”。 日本各地に出没する外国船を目にし、 耳にするにつけ攘夷の思いはふつふつと 募ったのでしょう。入洛した国臣は 木屋町御池上ル辺りに隠れ住んだと云い ます。近くには長州の桂小五郎、土佐の 吉村寅太郎らも住んでいた所。 その隠れ家も文久三年(1863)八月 二十二日の明け方、暗殺集団として恐れ られていた近藤勇らの新撰組の一隊が 急襲しますが、祇園で遊興中の国臣は 難を逃れます。 |

|

大和義挙では思いを果たせず、生野で 兵を挙げますが、幕府方に捕らわれ 六角獄舎につながれの身となったの でした。 元号も改まった元治元年(1864)七月、 尊皇攘夷急進派の志士が長州藩を 動かし出兵、御所蛤御門を守る薩摩藩、 会津藩、桑名藩兵と交戦、俗に云わ れる”蛤御門の変”、禁門の変とも 云ったりしますが、戦いは一日で 終わるものの、京都の町は三日三晩に わたって”京のドンド焼け”と云わ れる大火となってしまいます。 迫り来る炎に当時の町奉行、滝川 播磨守具和は獄舎に対して、「火が 堀川に及ぶことあらば、重罪人は すべて切り捨てよ」と命じ、その犠牲と なった一人が平野国臣でした。 この時、他に横田友次郎靖之、大村包房、 乾嗣竜、足利尊氏の木像を斬った 長尾武雄、池田屋騒動の発端となった 輪王寺宮の古高俊太郎ら八十余名の 志士が斬首されています。 |

|

往事を偲べる光景は全くと云っていい ほどに残ってはいないけれど、日本の 行く末を案じつつ、無念の生涯を終えた 志士の地が六角獄舎でした。獄舎での 囚人に対しての応対は寛大であったとも 伝わります。意見、考え方の相違は あれど日本を思う気概は役人にも 伝わったのでしょう、その死を惜しむ 声も大きかったと云います。 平野国臣ら三十七士のお墓は上京区 行衛町にある竹林寺にあって、また、 墓碑は東山区清閑寺霊山町の護国神社に あります。六角獄舎跡は中京区因幡町で、 その跡地はマンションがそびえて いますが、その一角に”殉難勤皇志士 忠霊碑”が”日本近代医学発祥地碑”と 並んで残されています。 近くに住む人に聞いたところでは、 マンションが建つまでは”首洗い井戸” なども残っていたそうです。 今は石碑だけがその歴史を伝えます。 |