/// 軒端の梅 /// (07/02/07)

|

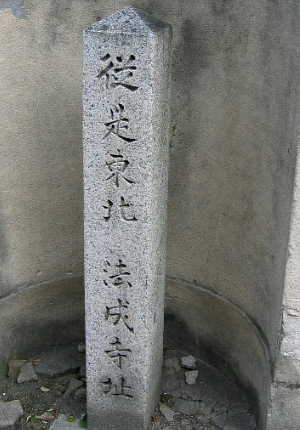

真如堂や萩の寺で知られる迎称寺の 近くに東北院と云う小さなお寺があります。 その境内には軒端の梅(のきばのうめ)と 伝わる白梅が咲きます。 東北院の歴史は深く、桓武天皇の平安遷都 の折に平安京の守護神について伝教大師 より弁財天女が良いだろうとの諭しが あって、表鬼門に王城鎮護の弁財天を 祀ったことが始まりと伝わります。 寺院としての形が整うのは長元三年(1030) のこと、後一条天皇の中宮、すなわち 後一条天皇の母であった上東門院(藤原彰子) の発願によって造営されます。 彰子の父になるのは藤原道長、その道長が 今の寺町荒神口辺りに建立したのが法成寺、 その東北の地に東北院はあったと云います。 紫式部の邸宅であった盧山寺などがある辺り です。 その後、幾たびも兵火に罹り、元禄五年 (1692)の焼失により翌六年に現在の地に移り ます。この地が選ばれたのは表鬼門の方向に 当たること、道路隔てて直ぐの西側に関わりの あった後一条天皇が葬られた菩提樹院陵と 云われる後一条天皇陵があったからでしょう。 |

|

往時は天台宗の名刹として壮大な伽藍を 有していたようですが、今は僅かばかりの 境内に弁財天女を祀る小さな本堂と小堂が 残るのみです。 その本堂の傍らに軒端の梅は咲きます。 樹齢も経ているのでしょうか、本堂の 屋根にまで掛かるほどの高さがあります。 何でも香り高く咲き誇っていた折に、 東国より訪ねて来た僧侶があまりの 美しさに足を止めて、しばし梅を眺めて いたそうです。 すると一人の美しき女人が現れて、梅に ついて語ります。一条天皇の后である 彰子こと上東門院に仕えていた和泉式部、 その和泉式部が軒端の梅と名付けて日々 眺めていたと… 年を経るも主を慕って色あせることなく、 咲き匂っている。そして、女性は自分が 梅の主だと言い残し黄昏の木陰に姿を 消します。 |

|

夜も更けて僧侶は一心に読経していると、 在りし日の和泉式部の霊が現れて、 ”なんと有り難いお経だこと、かつて 関白道長様がこの門前をお通りになった 折りも、今のように御車から法華経を お読みになるのが聞こえました。返して 和歌を詠んだものでした。”と往時を偲ぶ 話をしたそうな。 このような話が謡曲の「東北」にはあり ます。この場合、濁って”とうぼく”と 読むそうです。 和泉式部の名も紫式部の話題で少し触れた ように、夫であった橘道貞の任国であった 和泉守と父の官名である式部の丞(じょう) を合わせた女房名で和泉式部と呼ばれます。 |

|

恋愛遍歴の多い女性だったようで夫以外 にも藤原道綱、兼房、隆家、源俊賢、 雅通などとの噂がのぼりますが、特に 敦道親王との熱き恋の成りゆきと喜びを 約百五十首の歌と共に記したのが 「和泉式部日記」と云われます。 式部本人である筈の表現が”女”と 三人称で記されていることから作者は 別にいるとの話も伝わる仮名日記です。 そのような和泉式部が敦道親王に思いを 馳せるかのように眺め、愛でていたのが 軒端の梅。現在の地に移った後もその 日記を語り継ぐかのように植え継がれて 春先に真っ白な花を咲かせます。 この軒端の梅ですが、何故か嵯峨の清凉寺 にも和泉式部ゆかりの軒端の梅と伝わる 梅が本堂脇にあります。清凉寺のそれは 東北院の白梅と違って妖艶な紅梅。 調べても今ひとつ清凉寺と和泉式部の関係が 判らなかったです。 清凉寺の軒端の梅は花弁が五枚以上、 中には九枚のも見つかるほどで、非常に 珍しい梅だそうです。 |