/// 扇の的 /// (06/09/08)

一の谷の合戦で敗れた平家は屋島に退くことになります。 屋島は今の香川県高松市、海抜293mで頂上が平で屋根に似ていること から屋島と呼ばれるようになった風光明媚な場所です。 かつて屋島は平家が安徳天皇社(安徳宮)を建て本拠地とした場所。 西へ西へと平家を追いつめる源氏ではあったけれど、この頃水軍を 要していた平家に対し、水軍を持たない源氏方は苦戦を強いられて いきます。 思わしくない戦況に源頼朝は義経へ屋島攻撃の命令を出します。 1185年(文治元年)2月19日、義経は周辺民家に火を放ち一気に 平家の内裏に攻め込みます。海上からの攻撃を予想していた平家は 大混乱、狼狽の内に海上へと逃げ延びます。 この時、佐藤継信が義経の盾となり平教経に射られて戦死するお話は この時のものです。 合戦が一段落し、夕餉(ゆうげ)の支度に取りかかろうかと云う時、 平家は一双の小船に老武者、漕ぎ手、内裏に仕える美女を乗せ海岸に 漕ぎ寄せたと云います。小船の真ん中には竿が立ち先端には紅地の 真ん中に白い日が描かれた扇が挟まれていたそうです。 |

|

これは平家の挑発、この扇を射通せる 者があるのかと形勢不利な平家は源氏に 余裕でも見せようとしたのでしょうか。 この光景に義経は自ら射落としに行き そうな勢いであったけれど、「だれか 味方の弓の上手に射させられたが よろしいでしょう」との進言に 「だれがよいか」の言葉。 そこで選ばれたのが那須与一宗高、 与一は栃木県下野の生まれで、十二人の 兄弟のうち十一番目だったので、十より 一つ余ったので与一と名付けられた らしい人物です。 早くから弓の名手として知られていて、 義経軍に加わり参戦していた折に病に 罹り、伏見桃山にあった即成院のご本尊 である阿弥陀如来にすがったところ病も 失せたと伝わります。 |

|

狙う扇の的は四十間余りと云うから 約72m先で波に揺られています。 射落とせば拍手喝采だけれど、もしも 当たらねば源氏の名折れ、与一は初め、 事の重大さに辞退を申し出るも、義経の 命に従わねば鎌倉に帰れとの言葉に、 意を決したのでした。「南無八幡大菩薩、 願わくば、あの扇の真ん中を射させたまえ」、 と一心に念じつつ、射損じれば腹をかき 切る覚悟で弓を引きます。 一念の鏑矢(かぶらや)はものの見事に 扇の的に命中、扇はひらひらと舞い落ちた と云います。その見事さに平家側は船縁を たたき喝采、源氏方も箙(えびら)を たたき喝采。箙とは矢をいれる籠のこと。 |

|

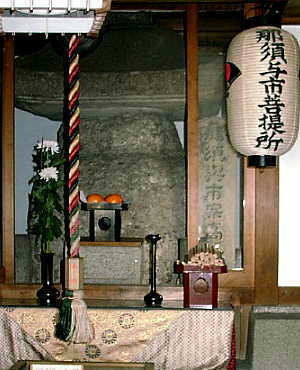

その後、与一は合戦の手柄により領地を 得るなどしたけれど、何故か出家して かつてご利益を得た即成院に小庵を結び ます。今は東山にある即成院、真言宗 泉涌寺派の寺院で、伏見寺とも呼ばれ、 恵心僧都が創建した光明院に始まるとも 云われ、当初は伏見城の地にあったと云い ます。 秀吉の伏見城築城に当たって即成院と 与一のお墓は伏見深草の大亀谷へ移され、 さらに明治の初めの廃仏毀釈により廃寺に なり、その後本尊が泉涌寺に移され法安寺 と合併の後に即成院が再建されます。 本尊の阿弥陀如来と二十五菩薩像は、 ともに藤原時代の彫刻として知られます。 (二十五菩薩像の内十五体は江戸時代の 補作)阿弥陀如来と共に二十五菩薩が 亡者を西方浄土へと導く様を表現して います。行事として十月に行われる 二十五菩薩お練り供養法要はよく知られる ところです。 那須与一の墓は本堂脇の小径を緩やかに 登った先にあります。 平屋の建物の中、茶壺のようで大きな傘を 被ったお墓は、いつの頃からか与一の逸話に より病気平癒のご利益があるとかでお参りの 人も絶えないそうです。 |