スクーバダイビング業界

ダイビング指導団体の組織形態分析

(平成9年3月発行 「平成8年度レジャーダイビングの安全対策に関する調査研究報告書」より)

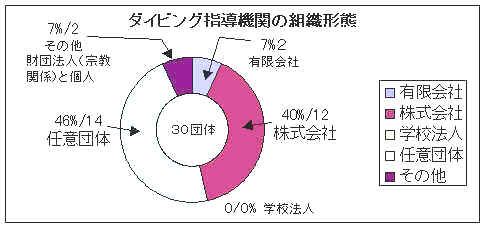

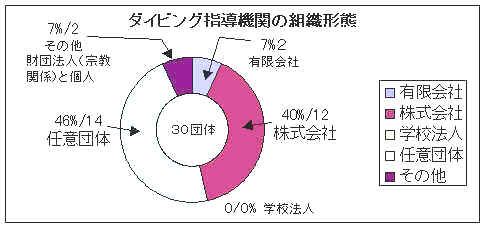

現在39団体あると言われる、スクーバダイビングを指導する営利団体のうち30団体をもとに分析した資料。

| ダイビングの指導団体は(社)海中開発技術協会と(社)日本機械工業連合会の調査によると39団体(個人団体含む)ある。 以下はその組織形態。 |

| 業界としては会社組織(株式+有限)で47%、任意団体で46%。この2つの組織形態が主流である。なお、宗教関係と個人が書く1ある。 |

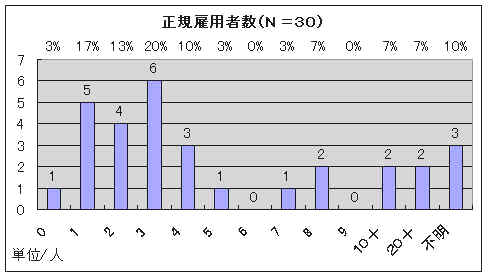

上記指導団体の組織としての雇用者数は以下の通りである。

| グラフからもわかるように雇用者数数人の組織がほとんどである。 |

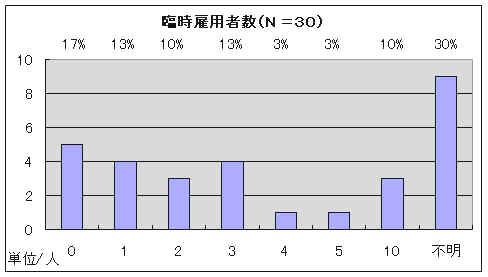

上記指導団体が夏場等の繁忙期に雇用する臨時雇用者数

| 作者の乏しい経験から言うと、この臨時雇用者の内容は、ショップでインストラクターの資格の取得過程の人であったり、観光地でのの多客期のガイドと思われる。一般的に彼らの給与は低いので、必ずしも高い技術力を持つ上級のプロ、とは言い難い場合が多い。 |

| 指導団体とは、スクーバダイビングの技術を教えたり、教材を販売することによって、私的な講習終了認定証(彼らの一部はライセンスと称する)を発行して、いわゆる”認定料”を徴収することを主たる業務の一つとしている団体(会社・個人など)のことである。一般的にそれは営利団体であり、その「認定証・ライセンス」に公的な意味はなく、その団体の知名度により海外などでは認知されないものもある。 |

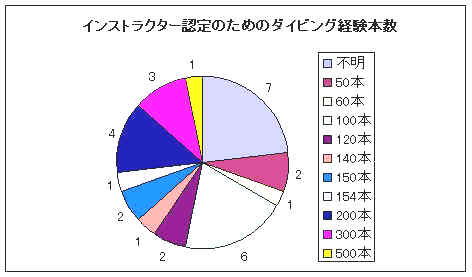

ダイビング指導団体がインストラクターとして認定する条件としてのダイビング経験本数

| 過半数を占める154本以下の経験数の中には、自分が初心者の頃からのファンダイブを含めての経験本数が含まれており、例えば50本(1日2本の潜水が一般的なので、週一回に行って半年)のファンダイバーが、プロを目指して半年(土日の週2日)から1年(週1回)でプロと認定される。南の観光地などでは、ショップの補助となれば週に何日か潜水するので、数ヶ月で人の命を預かるプロになれる。 |

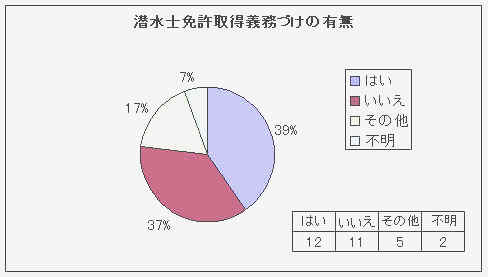

| ダイビングに関しての公的な資格に労働省で認定している「潜水士免許」があり、「潜水器をもちいて行うすべての潜水業務」にその取得が義務づけられている。詳しくは拙著「誰も教えてくれなかったダイビング安全マニュアル」(太田出版) 以下は、そのインストラクターに潜水士免許の取得を義務づけている団体としていない団体の割合 参照 |

| 危険性 これは、雇用しているショップ側の管理意識の問題であり、そのようなショップでダイビングを行なう時には生命喪失も含めたリスクの可能性が高いと考えられる。 |