ピアノを弾いているのがフォーレ。フォーレの後ろから楽譜を覗き込んでいる小柄な男性がラヴェル。

ピアノを弾いているのがフォーレ。フォーレの後ろから楽譜を覗き込んでいる小柄な男性がラヴェル。

フォーレ/劇音楽「シャイロック」より

プーランク/バレエ音楽「牝鹿」より

サン・サーンス/交響曲第3番「オルガン付き」

演奏したり聴いたりすることの比較的少ない近代フランス音楽ですが、ここでちょっと演奏曲の周辺の曲まで含めて寄り道してみましょう。

ただし、特に20世紀以降のフランス音楽については、ドビュッシーとラヴェルを除くとほとんど道標となるようなものがなく、専門家でも学者でもない単なるもの好きなディレッタントが個人的に見聞きした経験だけで書いていますので、内容の信憑性や網羅性は保証しかねますので、そのつもりでお読み下さい。

1.フォーレの寄り道

まずは、今回演奏する劇音楽「シャイロック」の作曲家、ガブリエリ・フォーレ(1845〜1924)について。

(1)フォーレの概要

フォーレは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、フランスを代表する作曲家です。晩年にはフランス国立音楽・演劇学校(後にパリ音楽院)の教授、パリ音楽院の院長も務め、ラヴェル、デュカなどを育てています。

ピアノを弾いているのがフォーレ。フォーレの後ろから楽譜を覗き込んでいる小柄な男性がラヴェル。

ピアノを弾いているのがフォーレ。フォーレの後ろから楽譜を覗き込んでいる小柄な男性がラヴェル。

1871年(26歳)には、フランク(1822〜1890、当時49歳)、サン・サーンス(1835〜1921、当時36歳)らとともに「フランス国民音楽協会」を設立しています。

この時代、「宗教、哲学に匹敵する深い精神性を持った音楽」を目指したドイツ音楽が音楽界を席巻し、その頂点としてワーグナーの圧倒的な音響と調性崩壊一歩手前の濃厚な和声が人の心を惹き付けていました。これに対して、フランス音楽は、伝統的な「サロン」の中での華奢な小品、深刻さを嫌った軽薄な音楽、片やオペラ劇場での「絢爛豪華」だが見かけばかりの「グランド・オペラ」が音楽の中心でした。

そんな中、普仏戦争(1870〜1871)が起こり、政治的・軍事的にもフランスはドイツに敗北します。(この戦争の勝利により、ビスマルク率いるプロイセンは、パリのベルサイユ宮殿でドイツ帝国の発足を宣言し、プロイセン王ウィルヘルム1世はドイツ皇帝となりました)

1871年の「フランス国民音楽協会」設立の背景には、こういったドイツ音楽への劣勢感があったといわれています。そして、フランクもサン・サーンスも、フランスでは主流ではない「交響曲」の分野に手を染めることになります。

フォーレ自身は、フランスの伝統的なサロン音楽、ピアノ小品や歌曲といった分野で活躍し、交響曲や大規模な管弦楽曲は作曲しませんでした。このため、ドビュッシーやフランス6人組などからは、典型的な「サロン音楽」の作曲家とみなされていたようです。

(2)フォーレ作曲「シャイロック(Shylock)」作品57

フォーレが1889年に作曲した曲で、もともとは劇付随音楽です。「シャイロック」とは、シェイクスピアの戯曲「ヴェニスの商人」に出てくるユダヤ人高利貸の名前ですね。

この劇と、シェイクスピアの原作との関係、そしてフォーレの音楽との関係は、調べてもよく分かりませんでした。

歌の入った曲と、オケだけの曲とがあり、今回はオケだけの曲を演奏するようです。

(下記の2、4、5、6)

第1曲:シャンソン(歌入り)

第2曲:間奏曲(Entr'act)

第3曲:マドリガル(歌入り)

第4曲:結婚を祝う歌(Epithalame)

第5曲:夜想曲(Nocturne)

第6曲:終曲(Final)

CDはミシェル・プラッソン指揮トゥールーズ管弦楽団のものがあります。(歌入りの全曲が入っています)

このCDは2枚組で、フォーレの管弦楽曲の主要なものが手に入ります(「ペリアスとメリザンド」、「パヴァーヌ」など)。

シェイクスピアを読んでみようという方はこちらをどうぞ。

「ヴェニスの商人」 (新潮文庫)シェイクスピア (著), 福田 恒存 (翻訳)

「新訳 ヴェニスの商人」 (角川文庫) シェイクスピア 河合 祥一郎・訳

「シェイクスピア物語」 上・下 (岩波文庫)

チャールズ ラム (著), メアリー ラム (著), 安藤 貞雄 (翻訳)

戯曲として書かれたシェイクスピアの原作を、青少年にも読めるようにストーリーとして書き下ろしたものです。「ヴェニスの商人」は上巻にあります。

(3)フォーレ作曲「レクイエム」

フォーレの代表作は、何と言っても「レクイエム」でしょう。(ふだん気軽に聴くのはちょっと縁起でもないですが)

フォーレの「レクイエム」は、激しく厳しい「怒りの日」(ディエス・イレ:Dies irae)を欠き、代わりに終曲に「楽園にて」(In paradisum)が追加されており、通常のレクイエムが、最後の審判や死への恐れを掻き立てるものであるのに対し、神の救いを暗示する平安で温和なものとなっています。(激し系の最右翼はヴェルディの「レクイエム」、フォーレの「レクイエム」はこの正反対の癒し系)

私個人的には、数少ない「本当に感動できる音楽」のひとつで、旅立った近しい人を思いながら聴くと、涙が流れます。

「レクイエム」は、フォーレの父親が1885年7月に死去したことから着手されたと言われており、1888年1月16日、パリのマドレーヌ寺院において、建築家ルスファシェの葬儀に際してフォーレ自身の指揮によって初演されています。ただし、このときは5曲構成で、オーケストラもヴィオラ以下の弦楽器とハープ、ティンパニ、オルガンのみの小編成だったといわれています(第1稿)。

その後、2曲が付加されて現在の7曲構成となり、編成も独奏ヴァイオリン、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーンが加わったようですが、相変わらず小編成でした(第2稿、1893年版と呼ばれるもの)。この楽譜は現存しておらず、最近になって様々な資料から復元されたものが出ているようで、イギリスの作曲家ジョン・ラターによるラター版(1984年)、フォーレ研究家のジャン=ミシェル・ネクトゥーがロジェ・ドラージュ(指揮者)と協力して編纂したネクトゥ/ドラージュ版(1988年)があります。調べてみると、無料楽譜ダウンロードサイト「IMSL」にフィリップ・レッゲ(Philip Legge:オーストラリア人らしい)という人の復元版がありましたが、上記のいずれとも異なるもののようです。(巻末に結構詳細な校訂報告が載っています)

一般に演奏されているものは、1901年に出版された「第3稿」と呼ばれるものです。これが長らく決定稿とされてきましたが、出版に当たって出版社から普通に演奏できるフル・オーケストラ編成とするよう要求され、弟子のロジェ・デュカス(Roger-Ducasse:「魔法使いの弟子」のポール・デュカ Paul Dukas とは別人)が編曲したとも言われています(あくまで推定で真相は不明)。

最近では、どの版を使った演奏かを明示するのが一般的ですが、古い録音で明示されていないものは第3稿と考えてよいでしょう。

曲は次の7曲からなり、ラテン語の典礼文をテキストとしています。

第1曲:入祭唱とキリエ(永遠の安息を与え給え。主よ、哀れみたまえ)

第2曲:オッフェルトリウム(奉献唱)

第3曲:サンクトゥス(聖なるかな)

第4曲:ピエ・イエズ(慈悲深きイエスよ)

第5曲:アニュス・デイ(神の子羊)

第6曲:リベラ・メ(我を許し給え)

第7曲:イン・パラディスム(楽園にて)

CDには古今の名演がたくさんありますが、その中にあっても特に究極の癒し系といわれている演奏がミシェル・コルボ指揮/ベルン交響楽団のものです(第3稿での演奏)。およそ「劇的」な表現を避け、徹頭徹尾、敬虔に温和な演奏を繰り広げています。第4曲「ピエ・イエズ」(慈悲深いイエスよ)がボーイ・ソプラノによって歌われているのも印象的です。

昔から名盤・定盤といわれているのはクリュイタンス指揮パリ音楽院管(第3稿での演奏)ですが、私は未聴です。

最近は、復元された「第2稿」(1893年版)による演奏も増えており、私が持っているフィリップ・ヘレヴェッヘ指揮カペ・ロワイヤルは清楚でなかなかの名演だと思います。(その他、私は未聴ですが、上記のミシェル・コルボが1893年版で演奏したものも出ています)

(4)フォーレ作曲「ペレアスとメリザンド」」

メーテルリンクの戯曲「ペレアスとメリザンド」(1892年発表)には、様々な作曲家が曲を付けています。ドビュッシーの歌劇(1902年初演)、シェーンベルクの交響詩(1903年)、シベリウスの劇付随音楽(1905年)など。

フォーレのものは、1898年のロンドンでの英訳上演にあたって劇付随音楽として作曲されています。ただし、当時フォーレは多忙だったらしく、フォーレの指示により弟子のシャルル・ケクランがオーケストレーションしたそうです。そして、1900年に劇付随音楽から組曲を作るにあたって、フォーレ自身がオーケストレーションに手を入れているとのことです。

組曲は5曲で構成され、歌の入る「メリザンドの歌」がありますが、上記の経緯から歌詞は英語です。歌入りを除く4曲で演奏することも多いようです。

フォーレの管弦楽曲としては、最も演奏されることが多い曲ではないでしょうか。

CDは、「シャイロック」も入ったミシェル・プラッソン指揮トゥールーズ管弦楽団のものがあります。(英語歌詞で歌入りの「メリザンドの歌」も入っています)

2.プーランクの寄り道

日本では、フランスの20世紀音楽、そしてフランス6人組についての一般向けの本といったものは、ほとんどないと言ってよいと思います。

私が昔読んだ磯田 健一郎著「近代・現代フランス音楽入門」(音友・オンブックス)がほぼ唯一のものでしたが、現在は絶版のようです。仮に現役だったとしても、発行当時(1990年頃)は参考ディスクも少なく、指南役としては完全に時代遅れになっていますが・・・。

インターネット上にも、フランス6人組辺の音楽について参考になる記事はほとんど見つかりませんでした。

(1)プーランクの概要

フランシス・プーランク(1899〜1963)は、フランス6人組の中では若い方から2番目です。

プーランクは、たくさんの曲を書いていますが、そのほとんどがピアノ曲と歌曲です。少なくとも「交響曲」といった無粋なジャンルは作曲していません。

プーランクの概要は、こちらのWikipediaあたりを参照してください。

フランシス・プーランク(1899〜1963)

フランシス・プーランク(1899〜1963)

(2)プーランク作曲/バレエ音楽「牝鹿」

その中で有名なのが、何と言ってもバレエ音楽「牝鹿」でしょう。

「牝鹿」は、プーランク(1899〜1963)が弱冠24歳の1923年に、ディアギレフ率いるバレエ・リュス(ロシアバレエ団)の委嘱で作曲されたものです。バレエ上演にあたって、舞台美術と衣装は女流画家のマリー・ローランサンが担当したそうです。豪華ですねえ・・・。

マリー・ローランサンの絵画はこちらをどうぞ。

この中の下記の絵は、タイトル、制作年から、このバレエと関係があるのでしょうね。

マリー・ローランサン「牝鹿と2人の女」(1923)

マリー・ローランサン「雌鹿」(1923年)

バレエ曲は、全体で35分程度の合唱入りですが、作曲者自身が5曲の演奏会用組曲を作っています。(「牝鹿」はプーランク最初のオーケストラ曲だったので、1940年に組曲を作った際にオーケストレーションに手を入れているようです)

今回演奏するのは、全曲版の「序曲」に組曲版の5曲を加えた6曲とのことです。

1.「序曲」(全曲版より)

2.「ロンド」

3.「アダージェット」

4.「ラグ・マズルカ」

5.「アンダンティーノ」

6.「終曲」

「終曲」では、モーツァルトの「プラハ」交響曲の第3楽章(フィナーレ)の第1主題、第2主題の両方が堂々と使われています。練習番号「143」からの旋律が「プラハ」フィナーレの第2主題そのまま、練習番号「148」からの旋律が「プラハ」フィナーレの第1主題ですね。

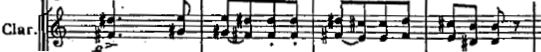

牝鹿「終曲」の練習番号「148」付近

牝鹿「終曲」の練習番号「148」付近

モーツァルト「プラハ」交響曲・第3楽章(フィナーレ)の第1主題

モーツァルト「プラハ」交響曲・第3楽章(フィナーレ)の第1主題

牝鹿「終曲」の練習番号「143」付近

牝鹿「終曲」の練習番号「143」付近

モーツァルト「プラハ」交響曲・第3楽章(フィナーレ)の第2主題

モーツァルト「プラハ」交響曲・第3楽章(フィナーレ)の第2主題

組曲版では、ジョルジュ・プレートル指揮/パリ音楽院管のものがありますが、現在廃盤のようです。ラッパがハチャメチャにはじけた、いかにもフランスといった演奏です。

(これは1961年の録音で、プレートル氏は50年前既に超一流の指揮者だった・・・)

比較的新しい録音では、

シャルル・デュトワがフランス国立管を指揮した組曲版があります。5枚組で、代表的な管弦楽曲、協奏曲、「グローリア」などの声楽入りの曲も入っていて、このセットでプーランクの管弦楽曲は一通りそろいます。

未聴ですが、国内盤では、ヴァーレク指揮/チェコ・フィルの組曲版(¥1,050)が出ています。サティ/バレエ音楽「パラード」、ミヨー/バレエ音楽「屋根の上の牛」も収録されています。

マルチェロ・ヴィオッティ指揮/南西ドイツ放送交響楽団の組曲版というものもあります。

全曲版は、プレートルがフィルハーモニア管弦楽団を指揮した録音が唯一の録音のようです。こちらは、同じプレートルでも、パリ音楽院管のはじけた演奏に比べると、格調高く上品な演奏です(1980年の録音)。このCDは2枚組で、プーランクの代表的な管弦楽曲、協奏曲を一通り聴けます(1957年録音の「2台のピアノの協奏曲」では、プーランク自身が弾いています)。

(3)プーランクの管弦楽曲

管弦楽曲には、特にこれといったものはあまりないようです。

プレートルがフィルハーモニア管弦楽団を指揮した録音、シャルル・デュトワがフランス国立管を指揮した録音には、「シンフォニエッタ」(1947年)、バレエ音楽「典型的動物」(Les Animaux modeles、1941年)といったものも入っていますので、聴いてみてはどうでしょうか。これら円熟期の作品は、ちょっと丸くおとなしくなっている気がします・・・。

(4)プーランクの協奏曲

協奏曲では「クラヴサンと管弦楽による田園コンセール」(Concert Champetre、1928年)と「オルガン、ティンパニ、管弦楽による協奏曲」(1938年)がお勧めです。

「クラヴサンと管弦楽による田園コンセール」は、20世紀になって「復元」されつつあった「クラヴサン」(チェンバロ、ハープシコード)の演奏家であったワンダ・ランドフスカの依頼で作曲されたものです。フランス音楽の伝統としてのクープラン、ラモーといったバロック時代のフランス音楽を意識していると思われます(そもそも「コンセール」というタイトル自体がクープランを意識している)。軽快で洒落た曲です。

「オルガン、ティンパニ、管弦楽による協奏曲」も、この分野の曲が少ないので、比較的演奏されることが多いようです。そういえば、フランク、サン・サーンス、フォーレ、メシアンなど、フランスの作曲家の多くが教会のオルガン奏者でもありました。フランス音楽の伝統の重要な部分を、オルガンという楽器が占めているのかもしれません。

CDは、上記の「牝鹿」全曲版の入ったプレートルがフィルハーモニア管弦楽団を指揮した録音に2曲とも入っています。1961年録音の「オルガン、ティンパニ、管弦楽による協奏曲」では、オルガンを作曲家としても有名なモーリス・デュリュフレが弾いています。(デュリュフレの「レクイエム」は、フォーレの「レクイエム」を模範に作曲された、20世紀中庸の作品としては非常に美しい曲)

また、シャルル・デュトワがフランス国立管を指揮した録音にも2曲とも入っています。

シャルル・デュトワのサン・サーンス「オルガン付き」のCDには、カップリングとしてこの「オルガン、ティンパニ、管弦楽による協奏曲」が入っています。

(5)プーランク作曲/「グローリア」

声楽曲では「グローリア」(1959年)が有名です。プーランク60歳の最晩年の作品で、ボストンのセルゲイ・クーセヴィツキ財団の委嘱で作曲されました。

もちろん宗教曲ですが、ちょっとお茶目でポップな「ノリ」があります。信者から「不真面目」と非難されたことに対し、「作曲している間、私はゴッツォーリの天使たちが舌を出しているフレスコ画と、真面目なベネディクト会修道士たちのサッカーの試合を、頭に思い浮かべていただけ・・・」と言ったそうな。(この話題、前にもマーラー交響曲第4番の天国をユーモラスに歌った部分でも触れたことがありました)

ゴッツォーリのフレスコ画はこちらで見られますが、「舌を出している天使」の絵がどれかは分かりません・・・。

曲は下記の6曲からなり、歌詞はラテン語です。

第1曲:グローリア(神の栄光)

第2曲:ラウダムス・テ(我ら主をあがめる)

第3曲:ドミネ・デウス(神なる主)

第4曲:ドミネ・フィリ・ウニジェニテ(主なるひとり子)

第5曲:ドミネ・デウス・アーニュス・デイ(神なる主、神の子羊)

第6曲:クイ・セデス・アッ・デクストラム・パトリス(父の右に座し給う御方)

CDは、上記の「牝鹿」組曲版の入ったシャルル・デュトワがフランス国立管を指揮した演奏があります。

未聴ですが小澤征爾氏がボストン響を指揮した演奏もあります。

(6)プーランクの室内楽曲

プーランクの魅力は室内楽にある、というのが私の印象です。プーランクには、管楽器を含む室内楽曲がたくさんありそう、という気がするのですが、それほど多くはありません。同じ編成の曲は書かない、という方針があったのでしょうか、全て異なった編成です。

木管楽器奏者には「ピアノ六重奏曲」(ピアノと木管五重奏、1932年)が有名ですね。

これ以外には、初期の「2つのクラリネットのためのソナタ」(1918年)、「クラリネットとファゴットのためのソナタ」(1922年)、「ホルン、トランペットとトロンボーンのためのソナタ」(1922年)、「ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲」(1926年)、円熟期以降の「ヴァイオリン・ソナタ≪フェデリコ・ガルシア・ロルカの思い出に≫」(1943年、プーランクにしては珍しく熱い曲。ロルカはスペインの詩人で、スペイン内乱の1936年にファシストによって銃殺された。ショスタコーヴィチの交響曲第14番でもその詩が取り上げられている)、「チェロ・ソナタ」(1948年)、「フルート・ソナタ」(1957年)、「クラリネット・ソナタ」(1962年)、「オーボエ・ソナタ」(1962年)などがあります。

CDは、Naxosレーベルから出ている室内楽全集1〜3が演奏・録音ともなかなか良い内容です。(CD3枚で室内楽がすべてそろいます)

室内楽全集1:「六重奏曲」、「オーボエ・ソナタ」、「ピアノ、オーボエとファゴットのための三重奏曲」、「フルート・ソナタ」など

室内楽全集2:「ヴァイオリン・ソナタ」、「クラリネット・ソナタ」、「チェロ・ソナタ」など

室内楽全集3:「2つのクラリネットのためのソナタ」、「クラリネットとファゴットのためのソナタ」、「ホルン、トランペットとトロンボーンのためのソナタ」、など

やや古い録音ですが、4枚組でプーランクの主要な室内楽曲とピアノ曲を、往年の名手の演奏で聴けるCDもあります。

(7)ピアノ曲「象のババール」

ピアノ曲に「象のババール」という25分ほどの曲があります。これは、ジャン・ド・ブリュノフが1931年に書いた同名の子供向け童話(下記参照)に基づき、この本が大好きな甥っ子たちのために1945年に作曲したそうです。

ジャン・ド・ブリュノフ (著)/やがわ すみこ (翻訳)「ぞうのババール―こどものころのおはなし」(ぞうのババール 1)

CDでは、タワーレコードから復刻版として下記が出ていて、フランス語の朗読とピアノ演奏を楽しむことができます。

象のババール、サティ/ピアノ曲(ピアノ:ジャン・マルク・ルイサダ、語り:ジャンヌ・モロー)

日本語の語りが入ったものでは、象のババール(岸田今日子の語りと、ピアノ:舘野泉)がありました。

原曲のピアノ曲から、フランセが管弦楽に編曲した版もあります。(本人は編曲していないようです)

でも、ここでの「象のババール」は、実はフランスの植民地だったアフリカの「未開のものたち」の代表で、先進国フランスで文化と教養を身に付け、故郷に帰ってその文化を普及させることでみんなが幸せになる、という、いかにも植民地主義礼賛という香りが漂います。子どもには無邪気な動物のお話ですが、大人が「なんか変だな、この物語」と思うのは、そういう背景が透けて見えるからなのでしょう。(ちょっとひねくれすぎていますか?)

3.フランス6人組の寄り道曲

プーランクに寄り道したついでに、フランス6人組の他の作曲家にも立ち寄ってみましょう。

フランス6人組(Les Six)とは、パリ音楽院で同期生だったオネゲル、ミヨー、タイユフェールを中心に、脱ワーグナー、脱印象派を掲げる若い作曲家たちを指して命名されたグループ。詩人・作家のジャン・コクトーが精神的な指導者となっていたようです。「ロシア5人組」になぞらえてこう呼んだものらしく、6人が特に強く結び付いていたというわけではないようです。

6人は、年齢順に並べると、ルイ・デュレ(1888〜1979)、アルテュール・オネゲル(1892〜1955。彼はスイス人)、ダリウス・ミヨー(1892〜1974)、ジェルメーヌ・タイユフェール(1892〜1983。唯一の女性)、フランシス・プーランク(1899〜1963)、ジョルジュ・オーリック(1899〜1983)。

最年長のデュレは、結成直後にグループを離れたようで、また、この中に同年代のジャック・イベール(1890〜1962)がいてもおかしくない、という程度の「ゆる〜い」グループだったようです。

(1)キーパーソンその1:「ジャン・コクトー」

6人組のバックボーンとなった詩人、作家、映画監督のジャン・コクトー(1889〜1963)は、6人組とは同年代で、6人組結成当時はコクトー自身がまだ新進気鋭の詩人でした。

ジャン・コクトーは、6人組だけではなく、作曲家ではストラヴィンスキー(1881〜1971)、サティ(1866〜1925)、画家ではピカソ(1881〜1973)、モディリアーニ(1884〜1920)といった当時の最先端を行く芸術家たちと精力的な活動を行った、正真正銘の「文化人」だったのでしょう(ただしアカデミズムとは無関係)。

1917年の台本:コクトー、音楽・サティ、舞台美術・ピカソによるバレエ「パラード」をリードしたり(当時、コクトー28歳、ピカソ36歳、サティ51歳)、1918年に6人組の誕生となるコンサートを企画するとともに、1921年にミヨーのバレエ「屋根の上の牛」、1923年にプーランクのバレエ「牝鹿」、1927年にストラヴィンスキーのオラトリオ「エディプス王」などに台本を提供しています。

また、第1次大戦から第2次大戦の間に活躍した若手芸術家世代を指して「恐るべき子どもたち(アンファン・テリブル)」という呼び方をしますが、これはジャン・コクトーの1929年の小説の題名に由来するようです(現代でも使う?)。

(2)ダリウス・ミヨー

まずは、ダリウス・ミヨー(Darius Milhaud、1892〜1974)。フランス語独特のつづりですので、輸入盤などを探すときにはご注意を。

南仏のエクス・アン・プロヴァンス生まれのユダヤ系フランス人です。

1917〜1919年(25歳〜27歳)の第一次世界大戦中に、外交官・詩人・著述家として有名なポール・クローデルの秘書としてブラジルで生活しました。このブラジルでの体験が、その後のミヨーの作曲に色濃く影響しています。

ブラジルから帰国後の1921年(29歳)に、ジャン・コクトーの台本によるバレエ「屋根の上の牛」(Le Boeuf sur le Toit)を作曲します。この曲が、最も演奏される代表作でしょう。強烈に明るいサンバのリズムと、タンゴの哀愁に満ちたメロディ、奇妙な浮遊感を覚える「複調」(最近は「多調」と呼ぶらしい)のハーモニーが支配する不思議な曲です。

1923年(31歳)には、ジャズの要素を取り入れたバレエ「世界の創造」を作曲します。

CDとしては、バーンスタイン指揮/「屋根の上の牛」「世界の創造」、プレートル指揮/管弦楽曲(エクスの謝肉祭、その他)の2枚組が、ミヨーの代表作をまとめて聴けます。

ケント・ナガノ指揮リヨン国立管のバレエ音楽を含む2枚組も、ほぼ代表作を集めています。くっきりとした分離の良い演奏と録音で、ミヨー独特の複調がよく聞き取れます。

ミヨー自身の指揮で録音した演奏には、「屋根の上の牛」を含め、若い時代の実験作である6曲の「小交響曲」などの珍しい曲も入っています。(1968年の録音、オケはルクセンブルク放送響)

管楽器奏者には、木管五重奏の名曲「ルネ王の暖炉」(1939)も有名ですね。(ミヨーの故郷エクス=アン=プロヴァンスには、冬でもよく日がさして風が当たらず暖かい場所があって、ルネ王はそこへ毎日のように出かけたという逸話があり、エクスの人々はその場所を「ルネ王の暖炉」と呼んでいたとのこと)

ユダヤ系であったために、第二次世界大戦中はアメリカに亡命していました。

アメリカに亡命するころから、遅まきながら交響曲を第1番(1939/40)〜第12番(1961)の12曲書いています。でも、ほとんど演奏されませんね。

(3)キーパーソンその2:「ポール・クローデル」

ミヨーをブラジルに同行したポール・クローデル(1868〜1955)は、外交官で詩人・著作家という、いかにもフランスらしい「文化人」です。

女流彫刻家のカミーユ・クローデルは実の姉です(1864〜1943)。カミーユは、彫刻家ロダンの弟子から愛人となり、ロダンと別れた後半生を精神病院で過ごした悲劇の彫刻家ですね。

ポール・クローデル本人は、1895〜1909年に清国駐在のフランス領事、1917〜1919年にブラジル駐在の一等書記官を務め、1921〜1927年には駐日フランス大使として来日・滞在していたそうです。日本とも関係が深いのですね。

このポール・クローデルは、1934年にアルテュール・オネゲルが作曲した劇的オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」の台本も執筆しています。

(4)アルテュール・オネゲル

次は、アルテュール・オネゲル(Arthur Honegger、1892〜1955)。この方もつづりに注意。

スイス人の両親のもと、北フランスのル・アーブルで生まれます。

人生のほとんどをパリで暮らしましたが、スイスのチューリヒに籍を持ち、宗教はプロテスタントで、第一次大戦ではスイス軍に加わったそうです。(日本人にはピンと来ませんが、フランスはカトリックの国です)

また、音楽的にはワーグナーの崇拝者であり、フランス6人組のモットーである「反ワーグナー、反印象主義」にはちょっと当てはまらないような。どうも、「フランス6人組」とひとくくりするのには無理がありそうです。

①交響曲作曲家としてのオネゲル

そういった特性を反映してか、フランス6人組の中では珍しい交響曲作曲家で、全部で5曲の交響曲を残しています。ただし、ドイツ風の4楽章形式ではなく、ベースはフランクの交響曲にみられるような「急−緩−急」の3楽章構成です。

その中で最も有名なのが、交響曲第3番です。この曲は、第二次大戦直後の1945〜1946年に作曲され、オネゲルの「戦争交響曲」です。「典礼風」と呼ばれるのは、各楽章に「第1楽章:怒りの日」、「第2楽章:深き淵より我は呼ぶ」、「第3楽章:我らに平安を」というタイトルが付けられているためです。(ただし歌はなく、純粋な器楽による交響曲です)

そのタイトルからも内容からも、決してとっつきやすい音楽ではありませんが、プーランクやミヨーとは違って、フランス風の軽薄さやユーモアといったものは皆無で、そこにあるのはベートーヴェンやブルックナーに近い生真面目さと敬虔さです。従って、フランス音楽が苦手な聴き手には、逆にすんなり受け入れられるかもしれません。

初演を行ったシャルル・ミュンシュに献呈されています。

交響曲全集は、シャルル・デュトワ指揮バイエルン放送響のもの(オネゲルのドイツ的な側面を反映した演奏と思います)、セルジュ・ボド指揮チェコ・フィルのものがあります。また、全集ではない個別ものなら、カラヤンも録音しています。

交響曲第3番を初演した、シャルル・ミュンシュにはモノラル録音しかないようです。

②オネゲル作曲/劇的オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」

オネゲルのもうひとつの側面は声楽曲でしょう。代表作といわれているのが、劇的オラトリオ「火刑台上のジャンヌ・ダルク」です。

ジャンヌ・ダルクの物語は、1430年ごろの英仏百年戦争中の出来事ですが、フランスではナポレオンが自らの正当性とナショナリズム高揚のためのプロパガンダとして取り上げて以来、フランスの愛国的シンボルとなりました。1920年にはローマ法王により聖女に列せられています。

このオラトリオは、1934年にイダ・ルビンシュタイン夫人(ラヴェルの「ボレロ」を委嘱した方ですね)の求めで作曲されたもので、台本を書いたのは上に述べたポール・クローデルです。二重三重に6人組に関係していますね。

馬にまたがるジャンヌ・ダルク

馬にまたがるジャンヌ・ダルク

「火刑台上のジャンヌ・ダルク」は、語りの俳優(ジャンヌ・ダルク、彼女に語りかける聖ドミニークの2人)、独唱者、合唱、オーケストラによって演奏されます。特殊楽器として、当時最新の電子楽器「オンド・マルトノ」、オーケストラではホルンの替わりにサキソフォンが使われています。

内容は、裁判が終って、魔女として火あぶりの刑の判決を受けたジャンヌのもとに、聖ドミニーク(聖ドミニコ:1170〜1221年、ドミニコ修道会士が魔女狩りの異端審問を行ったことから、その創始者を登場させたものと思われる)がやってきて弟子たちの行いを謝り、同じ神の声を聞くものとしてジャンヌと対話しながら、過去にさかのぼる形で物語が進行します。

裁判の場面では、史実では裁判長を務めたのはピエール・コーション司教(Pierre Cauchon)ですが、フランス語の「豚」(cochon:コション)に発音が似ていることから、オラトリオの中では裁判長は「豚」、陪席裁判官は「羊」、書記は「ロバ」となっています。(「ジャンヌを裁いたのは、司祭でも人間でもなく、獣なのだ!」と聖ドミニークは説明する)

フランスは何故ジャンヌをイギリスに売り渡したか、というジャンヌの疑問に対しては、聖ドミニークはイギリス・フランス貴族間のトランプ遊びで説明します。(ここでの音楽は、クープランの音楽を思わせる優雅なガヴォット)

というように、決して堅苦しい「宗教的な」内容でも、史実に基づく再現劇でもなく、むしろユーモアとウィットに富んだ創作的な作品となっています。(上述の裁判の場面にあるように、フランス語の「駄洒落」や「掛け言葉」「俗語」「フランスでの常識」などがたくさん入っているようなので、内容を私がきちんと理解できているか疑問ですが)

全体で約1時間の曲の中で、最も感動的なのが(私がそう思っているだけですが)、最終場面近く、ジャンヌが神の声を聞いたことを語る場面で「その剣は聖ミシェルから授かったもの。その名は憎しみではなく愛!」と語り、そして少女時代に戻って童謡を歌います。ここでは「語り役」のジャンヌ(通常、歌手ではなく俳優が演じる)が、ほんのちょっとだけ、たどたどしく歌います。その後、ジャンヌは火にかけられ、聖女たちに勇気付けられながら昇天します。

フランス革命200周年記念の1989年の記念演奏会でこの曲を指揮したのが小澤征爾氏で、そのライブ録音がCDで出ています。小澤盤以外には、セルジュ・ボドがチェコ・フィルを指揮した録音もあります。

この曲は、対訳が必須ですので、輸入盤ではなく国内盤を手に入れるほうがよいでしょう。小澤盤は、タワーレコードから限定復刻版が出ていて、分厚い対訳が付いて¥1,000ですが、現時点(2011年 1月)では廃盤のようです。また、ボド盤は「ダヴィデ王」とのセット2枚組が出ており、ハイブリッドCDの中に対訳のPDFファイルが入っています。

③オネゲル作曲/クリスマス・カンタータ

隠れた名曲と思っているのがオネゲル最後の作品である「クリスマス・カンタータ」(Une cantate de Noel)。病床で、1953年に作曲されました。

テキストは、スイス人のオネゲルらしくフランス語・ドイツ語・ラテン語が混在して用いられています。

全体は大きく3つに分かれ、「暗黒の時代」「キリスト生誕」「キリスト賛歌」とされていますが、第二次大戦直後の時代背景から「戦乱」「平和」「人間賛歌」とも考えられるようです。

「暗黒の時代」では、不気味なオルガンのペダルで始まり、無言の合唱の重苦しさの中から「深き淵より我らは叫ぶ」がラテン語で歌い出されます。次第に高潮していったところで、突然第二部「キリスト生誕」の少年合唱が天使の声を伝えます。ここから、様々なクリスマスの歌がつむぎ出され、その中にはドイツ語で歌われる「清しこの夜」もあります。この曲の中で最も感動するところです。(芸術的に、というよりはミーハー的に、ということですが、音楽の魅力ってそういうところにあると思います・・・)

第3部「キリスト賛歌」は、苦しみを乗り越え、希望は必ず実現する、という確信、人間や人生に対する喜びが歌われます。ここには、バッハのコラールが重ねられます。悲観論者だったというオネゲルが、死の床の中で書いたこの賛歌には、勇気付けられる思いがします。

キリスト教徒ではありませんが、人間、社会、そして自分自身に対する希望と確信を持てる、不思議な感動があります。

オネゲルは、間違いなく、人類が大量殺戮を繰り返した20世紀を生きた作曲家だと思います。そして、きっと天国に行けたな、と思います。

この曲も、歌詞対訳があった方が何かと良いのですが、国内盤で出ているペシェク/チェコ・フィル(プーランクの「スターバト・マーテル」とのカップリング)は未聴なので対訳が付いているかどうか不明です。

輸入盤では、フォーレのレクイエムで名演を聴かせたミシェル・コルボがグルベンキアン財団の管弦楽団と合唱団を指揮したものがあります。

(5)その他のフランス6人組

その他の、デュレ、タイユフェール、オーリックについては、ほとんど聴いてもいませんし、書けるだけのネタもありませんのでパスします。

また、いずれか書ける時が来るまで・・・。