1.楽譜(スコア)の入手方法

もちろん各種スコアを購入できますが、今回のスコアに関しては、全て下記の無償楽譜サイトからダウンロード可能です。

魔法使いの弟子

http://imslp.org/wiki/L%27apprenti_sorcier_(Dukas,_Paul)

ローマの噴水

http://imslp.org/wiki/Fontane_di_Roma_(Respighi,_Ottorino)

シェエラザード

http://imslp.org/wiki/Scheherazade,_Op.35_(Rimsky-Korsakov,_Nikolay)

(ご参考)

今回の曲に限らず、没後50年以上経った作曲家の曲なら、このサイト(IMSLP ペトルッチ楽譜サイト)でおおむね入手することができます。ここから作曲者名などで検索。作曲者と曲名の英語表記が分からないといけませんが。

http://imslp.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8

ついでに、モーツァルトであれば、国際モーツァルト財団のサイトでベーレンライター版の楽譜が無償ダウンロードできます。

きちんと製本した市販版を購入したい向きには、下記があります。

デュカ/交響詩「魔法使いの弟子」日本楽譜出版社スコア \1,050

デュカ : 交響詩「魔法使いの弟子」/デュラン社スコア \4,515 デュラン社/フランス

デュカ/交響詩「魔法使いの弟子」&シャブリエ/狂詩曲「スペイン」 ドーヴァー版大型スコア \1,703

レスピーギ 交響詩<ローマの噴水>日本楽譜出版社スコア \840

レスピーギ 交響詩 ローマの噴水 (Edizioni Ricordi miniature scores) \1,680 音楽之友社

レスピーギ 交響詩 ローマの噴水 オイレンブルク小型スコア \1,666

レスピーギ/ローマの噴水、ローマの松、ローマの祭 ドーヴァー版大型スコア

リムスキー=コルサコフ 交響組曲<シェエラザード> 日本楽譜出版社スコア \1,575

リムスキー=コルサコフ 交響組曲「シェヘラザード」作品35 (Zen‐on score) \1,785 全音楽譜出版社

OGTー94 リムスキーコルサコフ 交響組曲「シェエラザード」作品35 (Edition Peters miniature scores) \2,205 音楽之友社

リムスキー=コルサコフ: シェヘラザード Op.35/ドーヴァー社小型スコア \1,365 ドーヴァー社

2.作曲者名、曲名の表記について

前のブルックナーのときに、版の呼び名で「ノヴァーク版」「ノーヴァク版」で若干混乱がありました。(チラシが「ノヴァーク版」、プログラムが「ノーヴァク版」となっていた)

別にどうでもよいと言えばどうでもよいのですが、同じ団体としての統一性・一貫性を確保するため、公式には統一しておいた方がよいと思います。

今回に関して言えば、

・「魔法使いの弟子」の作曲者は「ポール・デュカス」か「ポール・デュカ」か。

・「ローマの噴水」か「ローマの泉」か。

・「シェエラザード」か「シェヘラザード」か「シェーラザード」か。(まさか「セヘラザード」はないですよね?)

といったあたりがあります。

(1)「Paul Dukas」の日本語表記

通常のフランス語で言えば、「ポール・デュカ」で決まりです。

ただ、一説によると、家族の友人がBBC放送に対して「本人はデュカスと発音していた」という話があるようです。英語圏ではたとえばフランスの首都「パリ」(Paris)を「パリス」と発音するわけで、その文脈でBBCに「英国人と話すときは」という意味で言った可能性もあり、何とも言えません。

こんなサイト(知られざる近代の名匠たち)も参考に、ここは「デュカ」で統一しておいた方がよいような気がします。

http://www.geocities.co.jp/MusicHall/6119/museum/dukas/dukas.html

混乱の元には、本当の「デュカス」もいる、ということがあるようです。

フォーレの弟子で(一説によると隠し子)、「レクイエム」を出版する際の管弦楽編曲を行った「ジャン・ジュール・ロジェ=デュカス(Jean Jules Amable Roger-Ducasse)」という作曲家がいます。フォーレ、ポール・デュカの後任としてパリ音楽院の作曲科の教授を務めました。こちらは、綴りから分かるように、フランス語読みしても「デュカス」です。

この「デュカス」と「ポール・デュカ」が、何故か混同されてはいないでしょうか。

(2)ローマの「噴水」か「泉」か

第3部など「トレヴィの泉」が通称で、「トレヴィの噴水」とは言いませんが、確かに噴水はあります。まあ、どちらでもよいように思いますが、原題「Fontane di Roma」からすると「噴水」でよいのでしょう。(公園の噴水というよりは、「湧き水」のイメージなのだと思いますが)

個人的には、「泉」の方が、詩情があって好きなのですが。

(3)「シェエラザード」の表記

これもよく分かりませんが、原語表記を調べてみると、ロシア語、ドイツ語のアクセントの位置がよく分かりませんが、こんな感じでしょうか。

ロシア語

ШЕХЕРАЗАДА (シェヘラザーダ、どちらかというとシェケラザーダ)

女性なので最後が「ア」ですね。

ドイツ語

Scheherasade (シェーエラザデ、またはシェーヘラザデ)

英語

Scheherasade (シェヘラザード)

一般的には「シェエラザード」と表記され、そのとおり発音されることが多いので、これでよいのではないでしょうか。「シェヘラザード」と書いて、文字通り「シェヘラザード」と発音する人は少ないですよね。これを「シェエラザード」と発音するの場合、表記は「歴史的仮名遣い」になってしまいますので、その意味でも「シェエラザード」と表記した方が無難かなと思います。

3.「魔法使いの弟子」といえば

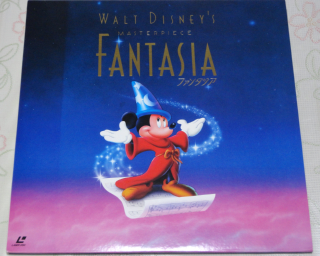

「魔法使いの弟子」といえば、やはりこのイメージでしょう。音楽と映像が私の中では一体化しています。

この曲の構造とイメージを理解するには、この映像は必須かもしれません。斧で叩き割られた箒が、ひとつひとつがまたむっくりとバケツを持って歩き始める部分は、映像を見ると音楽の意味するところが納得できます。

ディズニー「ファンタジア」のミッキー扮する「魔法使いの弟子」。

ディズニー「ファンタジア」のミッキー扮する「魔法使いの弟子」。

20年以上も前、我が家で最初に買ったレーザーディスクでした。

DVDで持っていて、決して後悔しませんよ。 ディズニー「ファンタジア」DVD。

ちなみに、「魔法使いの弟子」は「ゲーテのバラードに基づく」とあります。ここで、「バラード」とは、詩の一形態の「物語や寓意のある歌」のことで、一般には「バラッド」と表記されるようです。有名なシューベルトの歌曲「魔王」(詩はゲーテ)もバラッドです。主にポピュラー音楽で用いられる「ゆったりしたテンポ、美しいメロディライン、感傷的な歌詞の歌」として用いられる「バラード」や、これのもととなるヨーロッパ中世の詩歌と同じように用いられたり、区別して用いられたりと、なんだかはっきりしない用語のようです。ここでは、「物語や寓意のある詩」の「バラッド」ということでしょう。

オリジナルのゲーテ作のバラッドの日本語訳がありましたので、ちょっと引用させてもらいます。

************************

魔法使いの弟子

ゲーテ 詩

山口四郎 訳

やれやれ魔法使いの老先生

やっとお出ましになったぞ!

さあ 先生の手下の霊ども

今から俺の言うとおり動くんだ

唱える呪文 結ぶ印

一部始終はとくと見ておいた

そこで念力を凝らし

俺だって奇跡を現じて見せよう

溢れよ 溢れよ

辺り一面

目途定めて

水よ流れよ

たっぷり漲れ

水浴びしょうほど

さて そこでお前だ 古箒!

その襤褸っ布を引っかぶれ

長いこと老先生の下僕だったが

こんどは俺の言いなりにするんだ!

二本脚でつっ立て

頭は上だ

それから急いで行くんだ

水瓶たずさえ!

溢れよ 溢れよ

辺り一面

目途定めて

水よ流れよ

たっぷり漲れ

水浴びしょうほど

ほれ見ろ 奴さん川辺へ

すっ飛んでった

いやはや! もう岸に着いた

そして電光石火でとってかえすと

さっそくざあっとぶちまけた

ほれ もう二度目にかかったぞ!

水槽は水でいっぱいだ!

あの水盤にもこの水盤にも

水がなみなみ溢れている!

やめてくれ! やめてくれ!

お前の力は

もう存分わかったから!

えい しまった! 大変 大変

俺はあの呪文を忘れていた!

ああ あの言葉 あいつが最後に

もとの姿にかえるあの呪文を

やれやれ あいつ駆けてってすぐまた

運んで来る!

なんとかもとの箒にかえらんもんかな!

あいつめ急いで

つぎつぎ新しく水を運んで来る

うわあ! 四方八方から

水がどっどと俺に襲いかかる

いや もうこれ以上は

ほってはおけん

ひっ捕まえてやる

悪ふざけもいいとこだ!

ああ いよいよ心配になってきた!

あの面つき あの目つきといったらどうだ!

やい この地獄の生まれ損ない!

家中水浸しにしようというのか?

なにしろもう閾という閾をこえ

水がどっどと流れこんでくる

この罰当たりの箒め

とことんいうことを聞かんつもりだな!

もとをただせばお前は棒っきれ

もとにかえって静かにしておれ!

とどのつまり

いささかもやめる気はないんだな?

ならひっ捕え

引っ掴まえ

この古棒っきれめ 即刻にも

鋭い手斧でぶったぎってやる

ほれ 奴めまた引きずってやって来た!

そいつを目がけてどすんと体当たり一発

見たかこの妖怪め 即座にぶっ倒れて

そこをばっさり磨き上げた手斧の一撃

げにげに みごと命中!

ほれ見ろ 真っ二つだ!

やれ これで安心

ほっと一息つけるというもの!

大変だ 大変だ!

ぶったぎった二つが

すぐさま完全に独り立ち

早くも二人の下僕になって

すっくと立ちあがった!

うわっ! 神様 なんとかお助け!

しかもこいつらのまあよく駆け回ることったら!

広間が また階段がつぎつぎ水浸しになる

なんともかんともすさまじいこの大洪水!

お師匠さま 大先生! わたしの叫びを

お聞きあれ!

やれ 大先生があそこに来られた!

お師匠さま まったくとほうにくれました!

われから呼び出しました霊どもに

ほとほと手を焼いておりまする

「隅に退け

箒よ 箒!

汝ら本来 箒なり

なぜならば汝らを霊として呼び出し

その目的に供し得るのは

ただ練達の師あるのみなれば」

************************

「魔法使いの弟子」の音源は、あまり知りませんが次のものがありました。

交響詩「魔法使いの弟子」/プレートル/パリ音楽院管弦楽団

とりあえず必要ならこの演奏で。\376です・・・。

交響詩「魔法使いの弟子」/アルミン・ジョルダン/スイス・ロマンド管弦楽団

私が持っているのはこれ。

交響詩「魔法使いの弟子」/ジャン・フルネ/オランダ放送フィル

交響詩「魔法使いの弟子」/プラッソン/トゥールーズ・キャピトール管弦楽団

4.ローマの噴水を見てみましょう

私は、ローマに行ったことはありませんが、インターネットで4つの噴水を調べてみました。

(1)夜明けのジュリアの谷の噴水(La fontana di Valle Giulia all'alba)

必ずしもこれ、と特定はできないようですが、概ねボルゲーゼ公園の北にあるフィルドラージ・レペナ広場の噴水ということのようです。(ボルゲーゼ公園は、「ローマの松」の第1部「ボルゲーゼ荘の松」にも出てきますね)

牧歌的な曙の情景。チェロとオーボエのソロの後に出てくる「キラキラ」した音形は、R.シュトラウス「ばらの騎士」の「銀のばらのモティーフ」そっくりですね。「キラキラ系」のイメージなのでしょうか。

ジュリアの噴水

ジュリアの噴水

(2)朝のトリトーネの噴水( La fontana del Tritone alla mattino)

バルベリーニ広場にあるトリトーネの噴水(ベルニーニ作)ということのようです。トリトーネ(トリトン)は、海の神ポセイドンの息子だそうで、やはり海の神。ホルンの音形は、トリトーネの吹き鳴らすほら貝です。

トリトーネの噴水

トリトーネの噴水

(3)昼のトレヴィの噴水

有名な「トレヴィの泉」ですね。後ろ向きにコインを投げ込むと、再びローマを訪れることができる、という言い伝えがあります。

古代ローマからの歴史的建造物かと思いきや、1762年の完成だそうです。

トレヴィの泉

トレヴィの泉

(4)黄昏のメディチ荘の噴水

ヴィラ・メディチ(メディチ荘)の門の前にある、地味な噴水のようです。メディチ荘も第1部と同じボルゲーゼ公園の中にあるようです。

メディチ荘といえば、フランスの作曲家の登竜門である「ローマ賞」を獲得すると、このメディチ荘に逗留して2年間音楽留学ができたようですね。(1968年に廃止されたそうです。ただし、廃止後も若手音楽家への奨学金制度とメディチ荘への滞在権は継続しているらしい)

メディチ荘の噴水

メディチ荘の噴水

有名曲なので、CDはたくさん出ています。おおむね「ローマ三部作」(噴水、松、祭)がCD1枚に収められています。

何故かしら、ヨーロッパのオケの演奏が非常に少なく、アメリカのオケの演奏が多いですね。

ローマ三部作/トスカニーニ/NBC交響楽団

歴史的名盤と呼ばれていますがモノラルです。

ローマ三部作/オーマンディ/フィラデルフィア交響楽団

古い方のCBS録音と、新しいRCAへの録音の両方が入っている?

ローマ三部作/ムーティ/フィラデルフィア交響楽団

名盤と呼ばれています。

ローマ三部作/小澤征爾/ボストン交響楽団

これもなかなか良い演奏だと思います。

ローマの噴水、松/カラヤン/ベルリン・フィル

カラヤンは、三部作のうち「ローマの祭」は録音していないようです。

5.「シェエラザード」のあれこれ

有名曲なので、特に解説は不要と思いますが、演奏する上での注意点、疑問に思ったところをいくつか。

(1)冒頭の木管のコラール

第1楽章冒頭すぐに出てくる木管のコラールは、メンデルスゾーン作曲「真夏の夜の夢」序曲の冒頭に出てくるコラールと同じですね。「さあ、お話の始まり、始まり」ということでしょうか。ちなみに、メンデルスゾーンの劇音楽「真夏の夜の夢」全曲の最終曲(フィナーレ)の最後にこのコラールが再現されますので、「シェエラザード」とまったく同じ構造をしていることになります。「お話はこれでおしまい」ということなのでしょう。

(2)第2楽章中間部のリズム

第2楽章の中間部(練習番号「E」から)は、2/4拍子ですが、「付点八分音符+十六分音符」と「三連符」が混在しています。この部分、6/8拍子のように演奏しているものがほとんどのような気がします。作曲者は、ここを6/8拍子ではなくこのように書いたのですから、区別して演奏させたかったのでしょう。

「三連符」と「四連符」は、ブルックナー5番の第2楽章や、タンホイザー序曲で悩まされましたので、これをどう演奏するのか、興味のあるところです。

これは、第4楽章の「P」、「W」前後なども同様です。

(3)第4楽章の「ウン・ポコ・ペザンテ」

第4楽章の主部は、「2/8拍子」「6/16拍子」「3/8拍子」が並存する複雑な書き方になっていますが、1小節を2拍子と3拍子で交代する部分があります。典型的には、練習番号「D」の4小節目(12小節目で復帰)、「R」の8小節目(12小節目で復帰)ですが、ここの演奏方法に2種類あるようです。

ひとつは、2拍子の1拍と3拍子の1拍とをほぼ等しく演奏するもの。これだと、3拍子の部分の1小節は約1.5倍に長くなります。これは、楽譜に書かれた「ウン・ポコ・ペザンテ」を極端に実行したタイプでしょうか。古い演奏(カラヤン、ロストロポーヴィチ、コンドラシンなど)に多いようです。

もう一つは、1小節の長さをほぼ均等に維持するもの。これだと、3拍子の小節はかなり速くなったように聞こえます。楽譜に書かれた「ウン・ポコ・ペザンテ」を「ちょっとだけ」と解釈したやりかたでしょうか。比較的新しい演奏(ゲルギエフ、小澤)などがこのタイプです。

個人的には、古いタイプの方(前者)が悠然として好きなのですが、今回の指揮者はどちらのタイプを指示するのでしょうか。

(4)音源、原作など

これも有名曲なので、CDはたくさん出ています。私が聴いたこともないものも含め、ご参考まで。

シェエラザード/カラヤン/ベルリン・フィル(1967)

カラヤン唯一の録音です。私のリファレンス演奏です。先日亡くなったミシェル・シュヴァルベのヴァイオリン独奏。

シェエラザード/ロストロポーヴィチ/パリ管弦楽団(1974)

演出味満点、サービス満点の、エグイ演奏です。

シェエラザード/コンドラシン/コンセルトヘボウ(1979)

コンドラシンが西側に亡命した直後の、格調高い名盤です。ややおとなしめ。

シェエラザード/オーマンディ/フィラデルフィア交響楽団

古くから名盤と呼ばれていますが、私は聴いたことがありません。

シェエラザード/デュトワ/モントリオール交響楽団(1983)

スマートでスタンダードな演奏のようですが、これも私は聴いたことがありません。

シェエラザード/ゲルギエフ/キーロフ歌劇場管弦楽団(2001)

21世紀の名盤と呼ばれていますが、残響や楽器のバランスが私には「?」という感じです。テンポを次第に上げる作為的な演出に、まんまとだまされます。

シェエラザード/小澤征爾/シカゴ交響楽団(1969)

私は聴いていませんが、若き日のオザワの演奏。

シェエラザード/小澤征爾/ボストン交響楽団(1977)

これも私は聴いていませんが、ボストン交響楽団常任となったオザワの演奏。

シェエラザード/小澤征爾/ウィーン・フィル(1993)

珍しいウィーン・フィルのライブ録音の「シェエラザード」ですが、現在は小澤征爾氏75歳記念セットでしか入手できないようです。きびきび、颯爽とした、あっさり目の演奏です。

ウィーン・フィルには、アンドレ・プレヴィンが指揮した演奏もあったと思うのですが、現在見当たらないようです。

シェエラザード/フリッツ・ライナー/シカゴ交響楽団(1960)

ちょっと古めの名盤。

シェエラザード/ストコフスキー/ロンドン交響楽団(1964)

元祖、やりたい放題、サービス満点の演奏。

シェエラザード/チェリビダッケ/ミュンヘン・フィル(1984)

私は聴いていませんが、これを挙げないわけにはいかないのでしょう。

シェエラザード/チョン・ミュンフン/パリ・オペラ座バスティーユ管弦楽団(1993)

私は聴いたことがありませんが、比較的新しいところから。

シェエラザード/バレンボイム/シカゴ交響楽団(1993)

私は聴いたことがありませんが、比較的新しいところから。

原作のアラビアン・ナイト(千夜一夜物語)といえば、「アリババと40人の盗賊」だとか、「シンドバッドの冒険」「アラジンと魔法のランプ」といった「少年少女文学全集」程度の知識しかないのですが、これがどうしてどうして、実は目くるめく官能の世界・・・らしいです。

一度読んでみたいと思いながら、未だに果たせていません。ちょっと手を出してみようか、と思いながら・・・。

「バートン版 千夜一夜物語」(ちくま文庫)大場 正史(翻訳)、古沢 岩美(イラスト) 第1巻〜第11巻 各\1,470、全11巻セット\16,170

6.リムスキー・コルサコフにまつわるお話

リムスキー・コルサコフは、かつてのソビエト連邦(ソ連)における芸術理念「社会主義リアリズム」の観点から、ロシアの正統的音楽とみなされていました。「グリンカ〜チャイコフスキー〜リムスキー・コルサコフ」という流れです。

これは、1948年に第2次大戦後のソ連社会の綱紀粛正を図るために発動された、芸術文化に対する統制強化、いわゆる「ジダーノフ批判」の中で主張されています。1948年に始まったこのジダーノフ批判で、もっとも批判の矢面に立たされたのがショスタコーヴィチでした。ショスタコーヴィチはスターリンを賛美するオラトリオ「森の歌」(1949)で何とか生き延びます。

このジダーノフ批判が発動された1948年の「全ソ連音楽家会議」における共産党中央政治局員アンドレイ・ジダーノフの演説の中で、悪しき「形式主義」に対する良き「音楽の民衆的創造たる社会主義リアリズム」の伝統として、この「グリンカ〜チャイコフスキー〜リムスキー・コルサコフ」が主張されています。(演説の全文の和訳は、こちらの「ショスタコーヴィチ全作品解説」の著者である工藤庸介さんのサイトで閲覧できます)

このジダーノフ批判の延長上で開催された1957年の「第2回全ソ連音楽家会議」における共産党中央書記ドミトリー・シェピーロフの演説の中で、この「グリンカ〜チャイコフスキー〜リムスキー・コルサコフ」が引用されたようです。このとき、音楽に詳しくないシェピーロフは、「リムスキー・コルサコフ」のアクセント(イントネーション)を間違え、居並んだ音楽家たちの失笑を買ったそうです。

これを、ショスタコーヴィチはパロディー音楽である「反形式主義的ラヨーク」の中で、面白おかしく取り上げています。(詳しくはこちらの記事を参照下さい。全音から国内版の楽譜も出ています)

ちなみに、ショスタコーヴィチにからかいの対象とされたシェピーロフは、ショスタコーヴィチ没後の1989年に「反形式主義的ラヨーク」が公表されたときには、何とまだ健在だったようです(1995年没)。どんな気持ちでこの曲を聴いたのでしょうか。