このところショスタコーヴィチの歌曲を集中的に聴いています。その中で、特に交響曲第13番「バービイ・ヤール」の音楽の深さにあらためて感動するとともに、実態のよく分からなかった「反形式主義的ラヨーク」という没後に公開された歌曲のことも少し詳しく調べてみました。

どちらも、「ショスタコーヴィチの証言」を裏付けるような内容で、これまで敬遠していたショスタコーヴィチの歌曲の世界を再認識しました。

そんな中で聴いた音楽と、集めた情報をまとめてみました。

(改訂時追記)

今年(2025年)はショスタコーヴィチ没後50年です。

1.はじめに

ショスタコーヴィチは、晩年になって「言葉は音楽より有効であると確信するようになった」というようなことを言っていたそうです。

「最近言葉のほうが、音楽よりももっとよく人間に理解されるものだと確信するようになった。残念ながらそうなのだ。音楽に言葉を結びつけると、音楽は誤解されにくくなる。」(ヴォルコフ編「ショスタコーヴィチの証言」第6章)

それを反映するように、晩年に声楽作品が多く書かれています。

スターリンの時代には、言葉は額面どおり「社会主義礼賛」にならざるを得ず、本音を隠すには言葉のない器楽曲の方が、都合がよかったからでしょう。

ショスタコーヴィチは、1962年に敬愛するムソルグスキー「死の歌と踊り」の管弦楽編曲を行い、このあたりから言葉の重要性を再認識したようです。

そして、スターリン没後の「雪融け」の時代になって、交響曲第13番「バービイ・ヤール」(1961〜1962)で久々に声楽を取り込みました(初期の交響曲第2番、第3番で革命のプロパガンダ的な合唱を取り込んで以来)。この交響曲第13番では、若き詩人エフトゥシェンコ(1933〜 )の詩に出会ったことが、言葉を取り込むきっけとなったようです。これ以降、自分の心に響いた詩に次々に曲を付けていきます。

ショスタコーヴィチの最後の作品が「ヴィオラ・ソナタ」作品147ですので、この交響曲第13番(作品113)以降の約30数曲のうち、歌曲(声楽入りの曲)が15曲を占めます。ショスタコーヴィチの晩年においては、歌曲が重要な位置を占めていた、ということもできそうです。

晩年の代表的な歌曲を挙げておきましょう。管弦楽伴奏の歌曲が多いことが、マーラーの後継者を思わせます。

■ムソルグスキー「死の歌と踊り」の管弦楽編曲 (1962)

■交響曲第13番「バービイ・ヤール」作品113 (1962)

■歌劇「カテリーナ・イズマイロヴァ」作品114 (「ムツェンスク郡のマクベス夫人」作品29の改訂版) (1963)

■「ステンカ・ラージンの処刑」作品119 (独唱、合唱、管弦楽) (1964)

■「クロコディール」誌の詩による5つのロマンス 作品121 (ピアノ伴奏) (1965)

■自作全集への序文とその序文についての短い考察 作品123 (ピアノ伴奏) (1966)

■アレクサンデル・ブロークの詩による7つのロマンス 作品127 (ピアノ三重奏伴奏) (1967)

■交響曲第14番「死者の歌」作品135 (1969)

■英国詩人(ローリー、バーンズ、シェイクスピア)の詩による6つのロマンス 作品140 (独唱、ピアノによる作品62の管弦楽編曲) (1971)

■マリーナ・ツヴェターエヴァの詩による6つの歌曲 作品143 (ピアノ伴奏、管弦楽編曲:作品143a) (1973)

■ミケランジェロの詩による組曲 作品145 (ピアノ伴奏、管弦楽編曲:作品145a) (1974)

■レビャートキン大尉の4つの詩 作品146 (ピアノ伴奏) (1974)

それ以前の時代では、重要な歌曲には次のようなものがあります。晩年に比べると、ぐっと少ないです。

■クルイローフによる2つの寓話 作品4 (独唱、管弦楽) (1922)

■日本の詩による6つのロマンス 作品21 (独唱、管弦楽) (1928〜32)

■プーシキンの詩による4つのロマンス 作品46 (ピアノ伴奏、管弦楽編曲:作品46a)(1936作曲/1940初演)

■歌曲集「ユダヤの民族詩より」 作品79 (ピアノ伴奏、管弦楽編曲:作品79a)(1948作曲/1955初演)

■オラトリオ「森の歌」 作品81 (独唱、合唱、管弦楽) (1949)

■プーシキンの詩による4つのモノローグ 作品91 (ピアノ伴奏) (1952)

■反形式主義的ラヨーク (独唱、合唱、ピアノ) (1948〜1968作曲/1989初演)

これを見て気付くのは、晩年以前の歌曲における作曲と初演の時期のずれです。「森の歌」や映画音楽などの体制寄りのものを除き、何らかの本音が反映された曲は、作曲した後、時期と様子を見ながら慎重に公表したことがうかがえます。「言葉を伴った音楽は意図を偽れない」という晩年の発言を裏付けるようです。

※参考情報※

歌曲を聴くにあたっては、歌詞の意味を知る必要があります。ショスタコーヴィチの歌曲のような、売上の期待できないCDは国内盤ではなかなか出ないので、輸入盤に頼ることが多いと思いますが、ショスタコーヴィチの歌曲ではこのサイト(梅丘歌曲会館:詩と音楽)に日本語訳がたくさん載っていて助かります。(「作曲家別」で探せます)

また、ショスタコーヴィチとくれば、「ショスタコーヴィチ全作品解説」の著者である工藤庸介さんのサイトも必見です。特に、プラウダ批判、ジダーノフ批判などの一次資料の日本語訳は大変役に立ちます。

ショスタコーヴィチの全体像を把握するには、工藤さんの本「ショスタコーヴィチ全作品解説」(東洋書店)、千葉潤「ショスタコーヴィチ」(音楽の友社)も、大変役に立ちました。

千葉潤氏の本は、ショスタコーヴィチをかなり反体制寄りの立場として記載しています(本の中で、ヴォルコフの「証言」そのものは「偽書」との立場をとっていますが、他の記録や参考文献から結果的に「証言」の内容に近い記述となったようです)。ただし、「体制」をスターリン個人に押し付けることはせず、むしろ体制に媚びることで保身と出世を図ろうとした「俗物根性」の同業者たちを強く批判しています。(1936年のプラウダ批判後さっさと自己批判してメイエルホリドやパステルナークなどの文化的指導者を告発した芸術家たち、1948年のジダーノフ批判のときにも音楽界の指導的立場にあったショスタコーヴィチ、プロコフィエフ、ハチャトゥリアンらを名指しで批判した作曲家仲間たち・・・)

その意味で、千葉潤氏は体制寄りの方向で作曲された作品や映画音楽は価値が低い、という評価を下していますが、工藤氏が指摘するように、そう単純には評価できないのではないかと思います。本の内容を鵜呑みにするのではなく、一人ひとりが自分の価値判断で耳を傾ける必要があるものと思います。(世の中全体の方向として、「証言」をあたかもショスタコーヴィチ本人の言葉と考えて、ショスタコーヴィチは心底からの反体制派で、体制に妥協した作品は不本意な作品で価値が低い、と単純に論じたサイトが多いように思えます・・・)

工藤庸介・著「ショスタコーヴィチ全作品解説」(東洋書店 2006年)

千葉潤・著「ショスタコーヴィチ 〜作曲家 人と作品〜」(音楽の友社 2005年)

いろいろと真偽論争もありますが、「ショスタコーヴィチの証言」は必読ですね。現在では、編者のヴォルコフが直接ショスタコーヴィチにインタビューした部分はわずかで、かなりの部分が別な場で公表されているショスタコーヴィチの書き物や発言をつなぎ合わせたもの、という意味で、「ヴォルコフのオリジナルではない偽書」ということでほぼ決着しているようですが、だからと言って内容が全くのうそ、ということではないと私は捉えています。あくまで、ショスタコーヴィチに近い位置にいたヴォルコフ自身の著書、という目で読めば良いと思います。

ソロモン・ヴォルコフ編/水野忠夫訳「ショスタコーヴィチの証言」(中央公論社、中公文庫版、初版1980年 現在絶版?)

それから、2004年に私が書いた記事(「ショスタコーヴィチ「交響曲第5番」にまつわる話題」、「ショスタコーヴィチ「馬あぶ」組曲より 〜第52回定期演奏会でのアンコール曲〜」についても適宜ご参照下さい。

2.交響曲第13番「バービイ・ヤール」 作品113

まずは、晩年の声楽入りの曲のトップバッターとして、交響曲第13番を取り上げましょう。

前述のように、ショスタコーヴィチは、交響曲としては第13番「バービイ・ヤール」(1961〜1962)で久々に声楽を取り込みました。プラウダ批判(1936年)を受けて以降、スターリン没後の交響曲第12番「1917年」(1961年)まで、純粋器楽の交響曲しか書いていませんでした。

スターリンが1953年に没し、その後のフルシチョフによる文化統制のゆるみの中(いわゆる「雪解け」)、当時28歳の若手詩人エフゲニー・エフトゥシェンコ(1933〜2017)が、ユダヤ人迫害に対する抗議の詩「バービイ・ヤール」を発表したことで、ショスタコーヴィチも大いに共感し刺激されたのでしょう。

エフトゥシェンコが 1961年にこの詩を発表するとき、いかに雪解けの時代といってもタブーのユダヤ人問題に触れるわけで、雑誌の編集者は「掲載したらクビになるので女房と相談する」と言って奥様に詩を読ませたところ、奥様は涙を流して「私たちはクビになることを選んだわ」と言って雑誌に掲載することに賛同したそうです。

また、この詩を読んだショスタコーヴィチ(当時の1961年には押しも押されもしないソヴィエトを代表する大作曲家だった)がこの詩に曲を付けたいと思い、エフトゥシェンコに電話したとき、エフトゥシェンコの奥様は憤慨して「ろくでもない奴はいくらでもいるものね。どこかの恥知らずがショスタコーヴィチを名乗ってきたわよ」とエフトゥシェンコに伝えたそうです。

雪解けの時代とはいえ、民族問題はないと公言するソ連当局のタブーに触れたこの曲の初演に対する執拗な妨害と圧力については、いろいろな本にも書かれています。ショスタコーヴィチが初演を依頼したムラヴィンスキーは、恐らく当局の圧力があったと思われ、断ります(この辺が「証言」でのムラヴィンスキー批判につながるのでしょうか)。結局、初演を引き受けたのは、直前に交響曲第4番を初演してショスタコーヴィチの信頼を得たキリル・コンドラシンでした(このコンドラシンは、ショスタコーヴィチ没後の1978年に西側に亡命したことはご承知のとおりです)。独唱バス歌手は、依頼した2人に次々に断られ、ようやく見つけた3人目のボリショイ劇場のバス歌手は初演当日に突然キャンセルしてきます。万が一に備えて依頼していた4人目の歌手を急遽呼び出し、ようやく初演できたという有様だったそうです。

ただし、当局からの圧力で、数回演奏された後、ソ連国内では演奏されなくなってしまいます。

日本語訳のサイト(梅丘歌曲会館:詩と音楽)には、著作権の関係からか対訳は載っていません。

こちらのサイトには訳が載っています。おそらく日本版CDのブックレットの丸写しと思えますが、著作権者の了解を得ているのか、著作権上問題ないのかは不明です。

なかなか適切な「対訳」が見当たらないのと、仮にあっても「ロシア文字」なり「ロシア語の国際発音表記」では「今どこを歌っているのか」が分からないこと、この曲を聴く上では「歌詞の意味を知ること」が必須であることなどから、曲を味わう上でのガイドや「音楽の流れとその場面での訳詞」を対応させたものを私自身で作ってみました。

訳詞は、いろいろなサイト、英語のサイトなどを参考に、私なりの「なんちゃって超意訳」ですのであしからず。

ショスタコーヴィチ交響曲第13番「バービイ・ヤール」の簡単な解説と訳詩

この曲の第1楽章「バービイ・ヤール」は、反ユダヤ主義とそれに加担するソ連に対する強烈な抗議が歌われ、最も当局の逆鱗に触れたものです(「バービイ・ヤール」は第2次大戦中にドイツ軍によるユダヤ人大量虐殺のあったウクライナの渓谷の地名)。交響曲の初演後、詩の作者エフトゥシェンコは、当局の圧力に屈して(詩と交響曲の公開禁止を避けるため?)詩を改変します。ショスタコーヴィチは、演奏を許可される条件として、作曲済みの部分に相当する8行分の歌詞の入替えは了解したものの、変更後の詩に対して曲を作り直すことはしませんでした(詩の差替えも出譜版に対してのみで、自筆スコアは変えなかったそうです)。それが、最大限の抗議だったのでしょうか。現在では、作曲当時(初演時)の詩に戻して演奏されるのが一般的です。(ただし、現在日本国内で販売されている全音のスコアは、出版譜の基づいているため改変後の歌詞となっているそうです)

英語版Wikipediaには、改変前後の歌詞英語訳が載っています。ユダヤ人の殺害とバービイ・ヤール渓谷への埋葬に関する部分が、ロシア人・ウクライナ人も殺されたこと、それはファシストに抵抗した英雄的な死であったことに差し替えられています。

(注)ソ連でのユダヤ人問題といえば、音楽愛好家としては、ユダヤ人ゆえに(姉がイスラエルに亡命した)逮捕され、強制収容所送りとなったチェロ奏者ミシャ・マイスキーの例を思い出しますね。

詩の概要は次のようなものです。

バービイ・ヤール渓谷を訪れた詩人のエフトゥシェンコは、これほどの「悲劇の舞台」が、何の記念碑もない「ゴミ捨て場」となっていることに驚きます。ユダヤ人問題が、無視され忘れ去られている!

詩人は、ユダヤ人に思いを馳せ、自分がユダヤ人になった気がして、次々とユダヤ人の受難を思い出します。

○モーゼによる旧約聖書の「出エジプト記」(エジプトのファラオによるユダヤ人迫害)。

○イエスの処刑・・・手には釘の跡が残る・・・。

○ドレフュス事件:1894年、フランス軍の砲兵大尉ドレフュスが人種的偏見によりドイツのスパイとして逮捕・投獄された事件。「シオニズム運動」の直接の契機となったと言われる。

○ベロストーク事件:ベロストークとは、当時は帝政ロシア領内の町で(現在はポーランド北東部のビャウィストク。エスペラント語の創始者ザメンホフの生まれた町)、ロシア人によるユダヤ人の大量殺戮があったとのこと。そのときのロシア人たちは「ロシア民族同盟」と名乗ったらしい。

詩人は「ロシア国民はもともと国際主義者だ。恥知らずの反ユダヤ主義者が「ロシア民族同盟」と名乗るとは、何とぞっとすることか!」と歌う。ここの音楽は非常に凶暴。

○アンネ・フランク:音楽がちょっと優しくなって、詩人は「アンネの日記」で有名なアンネになった気がする。恋をしている。隠れ家に閉じこもっていても、優しく抱き合うことができる・・・。

そのとき、オーケストラの密かな足音に、合唱は「誰か来るぞ!」、アンネは「びっくりしないで、あれは春の音よ」。足音は凶暴になり、合唱が「ドアを壊しているぞ!」と警告するが、アンネは「あれは氷が割れているのです」・・・。

再び詩人はバービイ・ヤールにたたずみ、そこに埋められた老人たち、子どもたちになった気がする・・・。

「『インターナショナル』よ高らかに鳴り響け!」というのは、ロシア人は国際主義者だ、ということと、革命歌「インターナショナル」が革命後の1917年から1944年までソビエト連邦の国歌であったことをかけているのでしょうか。

最後に詩人は、「自分はユダヤ人ではないが、あたかもユダヤ人かのように反ユダヤ主義者からの忌まわしい憎悪を感じる、だからこそ私は真のロシア人なのだ」と歌います。

第2楽章「ユーモア」では、政治犯として捕まったユーモアが刑場に向かって歩いて行く場面で、「英国詩人による6つのロマンス」作品62の第3曲「処刑の前のマクファーソン」が行進曲風・ポルカ風に使われています。この歌に読み込まれたジェームス・マクファーソンは、17世紀のスコットランドの実在の人物で、ロビン・フッドのような義賊で、処刑前に愛用のヴァイオリンを弾いて踊り、そのヴァイオリンを叩き壊して処刑に臨んだのだとか。本音を隠し権力に対抗するための「ユーモア」は、ショスタコーヴィチの真骨頂でもあったのでした。

ちなみに、ここで引用した「英国詩人による6つのロマンス」作品62は、当初「作品62」でピアノ伴奏の歌曲として作曲され、「作品62a」としてオーケストレーションされましたが(1942年)、この交響曲作曲後の1971年に「作品140」としてオーケストレーションし直されています。よほど愛着があったか、あるいは1942年当時と晩年の1971年で、この「バービイ・ヤール」の作曲も含めて曲に対する心境の変化があったのでしょうか。(私は「作品140」の方しか聴いていないので、比べることはしていませんが)

しかし、処刑直前にユーモアはするりと逃げ出し、銃を持って革命の宮殿前広場に駆けつける(ここで交響曲第11番の革命歌がちらっと登場・・・)。

ショスタコーヴィチは次から次に饒舌な音楽を繰り出します。

(注)「英国詩人による6つのロマンス」作品62の第3曲「処刑の前のマクファーソン」の冒頭は、バルトークの「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」(1939)の第3楽章の冒頭とそっくりです。他人の空似か、パクッたか、はたまた意図的に引用したか、のいずれでしょうか(バルトークが1937年作曲・初演、ショスタコーヴィチが1942年作曲ですので、明らかにショスタコーヴィチが後)。

バルトークが、「管弦楽のための協奏曲」(1943)の第4楽章「中断された間奏曲」で、ショスタコーヴィチの「レニングラード」交響曲(第7番、1942年初演)の第1楽章の「侵略のテーマ」をパロディ風に引用したのは、このことと関係があるのでしょうか。(でも、バルトークがロシア語で歌われるショスタコーヴィチの歌曲を知っていたとは思えませんが。「レニングラード交響曲」は、ソヴィエト初演直後にトスカニーニがアメリカ初演を行い、ラジオ中継されてバルトークも聴いていました。)

第3楽章「商店にて」では、ソ連時代の国営商店に黙々と並ぶロシア女性を称えています。淡々と、しかし押し殺した怒りをこめて・・・。ここではロシア人女性は「女神」に例えられ、つり銭や重量(めかた)をごまかそうとする商店側のずるさに対して、「怒りの日」の旋律が流れます。それを見ている詩人は、そっと万引きする・・・(合唱が「アーメン」のハーモニーで寄り添います)。

第4楽章は「恐怖」。かつての匿名の密告、不意のドアのノック、外国人と話をする恐怖(外国人どころか、自分の妻でさえも!)、一番怖いのは独り言(思わず本音をつぶやいてしまう)というのは過去のものと歌いながら、詩人は「全力を尽くして書かない」こと(体制に順応して当たり障りのないことしか書かないこと)を新たな恐怖として、詩を書き急ぎます・・。

(注)外国人、自分の妻、というあたりで、ピアニストのウラディーミル・アシュケナージのことを思い出します。この交響曲の作曲とほぼ同時進行なので、この詩との相互関係は不明ですが、アシュケナージは1955年にショパンコンクールで第2位、1960年にモスクワ音楽院を卒業後、1961年にモスクワ音楽院に留学していたアイスランド人の奥さんと結婚し、1962年にチャイコフスキー・コンクールに優勝したものの、当局からの監視に耐えられず1963年にイギリスに亡命し、1968年にはアイスランドに移住しました。外国人と接触する、ということだけで、「スパイ」の疑いをもたれる恐れがあったわけです。

ちなみに、アシュケナジー(アシュケナジーム)というのは、「東欧系ユダヤ人」の呼称そのものです。

フィナーレの第5楽章「出世」では、ガリレオが地動説を主張したことが題材となっていますが、そこでは「その時代の学者はガリレオより愚かな訳ではなかった。彼も知っていた、地球が回るのだと。しかし、彼には家族がいた」と歌われます。ガリレオ以外の学者は家族ゆえに保身を図ったのだと(上記の、エフトゥシェンコが「バービイ・ヤール」の詩を発表するときの雑誌の編集者の話とつながるものがありますね。この部分には、DSCH音形の変形が現れます。ショスタコーヴィチ自身もそうだったということでしょうか)。でもエフトゥシェンコは「正しいことをして偉大になることこそ出世だ」と続けます。

ショスタコーヴィチ自身は、体制に迎合することでソ連の中では出世したわけですが、それは本当の出世ではない、と考えてこの詩に曲を付けたのでしょうか(1960年ロシア共和国作曲家同盟第1書記、1962年ソ連最高会議代議員=要するに国会議員、1966年レーニン勲章・社会主義労働英雄・・・)。この曲では、偉大な者として、合唱がシェークスピア、パスツール、ニュートン、そしてトルストイと列挙しますが、そこで独唱が「レフか?」と割って入り、合唱が「レフだ!」と応えます。これは、スターリン時代の御用作家アレクセイ・トルストイ(1883〜1945)を皮肉ったものなのだそうです(偉大なのは、御用作家アレクセイ・トルストイではなく、文豪のレフ・トルストイだ、ということ)。また、「ののしった者たちは忘れ去られた」という独唱に、「しかし我々はののしられた者たちを記憶している」とDSCH音形に乗って合唱が応えます。さらに、「私は彼らの出世を手本にする」という部分にもDSCH音形が出てきます。このフィナーレでは、ショスタコーヴィチ自身の決意が述べられているのでしょうか。

皮肉と反骨精神に富んだ詩と音楽には、まだまだ裏の意味が隠されているようです。

この曲には、「鐘」の音が印象的に使われています。バービイ・ヤールの犠牲者の霊を悼むように・・・。鐘が鳴るたびにドキッとし、心が騒ぎます。フィナーレの最後では、チェレスタのユダヤ風の一節のあと、鐘の響きで静かに曲を閉じます。

3.反形式主義的ラヨーク

ショスタコーヴィチの体制への反骨精神を示すものとして、よく取り上げられるのがこの曲です。でも、実際に音で聴くチャンスはほとんどありません。

その存在はショスタコーヴィチに近い人にしか知られておらず(自宅でのプライベートな演奏はあったらしい)、「証言」にもそれをほのめかす記述があります。広く世の中に示されたのは、1989年にロストロポーヴィチが一部を初演してからでした。

日本名は「反形式主義的ラヨーク」となっていますが、ロシア語的には「反形式主義者のラヨーク」ということだと思います(英語タイトルも「Anti-Formalist RAYOK」)。「ラヨーク」(Раёк)は「覗きからくり」「人形芝居」といった意味ですので、「反形式主義者の演ずるからくり芝居」という感じでしょうか。

この曲は、マイナーな曲であるにも拘らず、全音から日本語版の楽譜が出ています。

ショスタコービッチ 反形式主義的ラヨーク (全音出版社 2000年)

「反形式主義」とは、ご存知のとおり1936年のプラウダ批判(*1)や1948年のジダーノフ批判(*1)のときに用いられた「形式主義=西側ブルジョアの価値観である形式を重視している音楽」との批判に対する皮肉です。この曲では、「形式主義」を批判する演説を歌詞に使っています。ただし、「形式主義」というのは単に言いがかりであり、特に明確な定義はないようです。「人民の敵」などと同じような使い方のようです。

曲は、1948年のいわゆる「ジダーノフ批判」が行われたソヴィエト音楽家会議での演説(*1)をきっかけに着手されたようです。

さらにその後、1957年の第2回全ソ連作曲家会議で、共産党中央委員会書記シェピーロフが、演説でリムスキー・コルサコフのアクセントを間違えて失笑を買った事件を題材に書き加えられ、何度かにわたって手を加えて完成されたようです。(*2)

スコアはきちんと清書されていて、出版も考慮していたとの説もありますが、プライベートに演奏できるようにするためだったのでしょう。(作曲家の生前に、特に作曲当時、このような曲が表に出たら、ショスタコーヴィチの立場は非常にまずいものになったでしょうから)

(*1)プラウダ批判、ジダーノフ批判とも、工藤さんのサイトで日本語訳が読めます。

(*2)1948年のジダーノフの演説で、ロシア音楽の伝統について述べた「グリンカ、チャイコフスキー、リムスキー=コルサコフ」のくだりがあり、これが歌詞に利用されています。これに、「リムスキー=コルサコフ」のイントネーション間違い(1957年のシェピーロフの演説)を引っ掛けたようです。1957年のシェピーロフの演説そのものの内容は確認していませんが、ひょっとすると1948年のジダーノフの演説のこの部分が引用されていたのかもしれません。演説の揚げ足を取って、正しくは「リムスキー=コールサコフ」のところを、「リムスキー=カルサーコフ」と間違ったイントネーションの音楽を付けています。しかも、ショスタコーヴィチ自身が書いた「出版社より」という序文には、ご丁寧に「リムスキー=カルサコーフ」が正しい、などとさらに無知な政治家をあざ笑うようなウソも書いてあります。(ショスタコーヴィチが、一人で嬉々としている様子が目に浮かぶようです)

詳しい作曲の経緯などは、上記の全音の日本語版楽譜の解説に載っていますので、興味のある方は購入して読んでみることをお勧めします。

音では分からないですが、楽譜には「出版社より」という序文が書かれていて、これはショスタコーヴィチ自身が書いたジョークなのですが、思わず笑ってしまいます。(ちょっとお下品な「楽譜は汚物にまみれて発見された」だの「楽譜の発見者は肥溜めに落ちた」といった内容も出てきますが・・・)

さらには、楽譜の表紙裏には「歌詞と音楽は無名の作者たちによる」とあり、注書きとして、「(注)音楽防衛部(O.M.B.)の発表によると、作者たちを捜索中である。O.M.B.は彼らが検挙されることを確信している」などと穏当でない、まるで作詞・作曲者を犯罪者扱いするような記載もあります(もちろんジョークですが)。

(注:「音楽防衛部(O.M.B.)」とは、何かの実在の組織のパロディだと思うのですが、何なのかは不明です。)

巻末には、これまたショスタコーヴィチ自身による「出演者の美学に関する設問」などという演習問題まで付いています・・・。

曲は、20分ほどの小品ですが、ロシア語による4人のバス独唱(議長と、3人の演説者)、聴衆(混声合唱)、伴奏のピアノ+シンバルが必要です。3人の演説者は次の通りです。

(1)第1の演説者:I.S.エディニーツィン

(注:「エディニーツィン」は「第1の男」ですが、学校の成績評価が5段階の「1」ということで、日本の通信簿と同じ5段階の「1」で、要するに「落第点」「最低」の成績の者との意味もある)

ちなみに、イニシャルのI.S.はヨシフ・スターリンのイニシャルと同じです。

この演説は、そのほとんどがスターリンが好んだグルジア民謡「スリコ」のメロディーに乗って歌われます。

また、中間部は明らかに「DSCH」音形を移調したもの(Es−Fes−Des−C)で構成される音列になっています。この部分では、「人民的作曲家はリアリストで、反人民的作曲家は形式主義者だ」といったことが歌われています。そんな区別はありえない、自分はリアリストでもあり形式主義者でもある、でも人民的作曲家だ、と言っているのでしょうか。

(2)第2の演説者:A.A.ドヴォイキン

(注:「ドヴォイキン」は、同様に「第2の男」とともに、学校の成績評価が5段階の「2」で、「劣等」「できの悪い」者との意味がある)

イニシャルA.A.はアンドレイ・アレクサンドロヴィチ・ジダーノフ(ジダーノフ批判の張本人)と同じ。

ジダーノフは声楽を学んだことがあるとのことで、声楽の発声練習のようなフレーズも出てきます。

さらに、演説者、議長、聴衆の笑い声の中に、DSCH音形も登場します(移調されて「C−Des−B−A」になっていますが)。ショスタコーヴィチ自身が笑い飛ばしている、ということなのでしょうか。

ここでは、「レズギンカ」の旋律とリズムが登場します(ほとんど「団子3兄弟」の雰囲気)。そこには聴衆の掛け声も入ります。(楽譜には、マーラーばりにロシア語の書き込みがたくさんあり、この「掛け声」の部分には「男女の音楽活動家たちはカフカズ風に勇ましく叫び声を上げ、それによって、同志ドヴォイキンの霊感に溢れたは発言と、完全に同意見であることを強く表明する」との指示があります)

(3)第3の演説者:D.T.トロイキン

(注:「トロイキン」は、同様に「第3の男」とともに、学校の成績評価が5段階の「3」で、ギリギリ及第の者との意味がある。なお、トロイキンの女性形「トロイカ」は3頭立ての馬橇の意味もある)

イニシャルD.T.は、1957年の全ソ作曲家会議で「リムスキー・コルサコフ」のイントネーションを間違えたドミートリー・トロフィーモヴィチ・シェピーロフと同じです。

ここでは、前に述べたリムスキー・コルサコフのイントネーション間違いや、有名な「カリンカ」(「カリンカ、カリンカ、カリンカ、マヤ」という歌詞の民謡)の旋律が出てきます。

このような、あまり芸術的価値はない、単なる皮肉を音化した戯言に過ぎない曲ですが、ショスタコーヴィチの「証言的側面」を証明する実例ということがいえます。残念ながら歌詞がロシア語という特殊性のため、録音はほとんどありません。

私は、下記のCDを持っていますが、おそらく発売されている唯一の音源ではないでしょうか。

ショスタコーヴィチ歌曲全集4(知られざるショスタコーヴィチ)DELOS盤

幸い、最近はインターネット上ではいくつか試聴することができます。

(例)

この演奏は、オリジナルのピアノ伴奏をオーケストラに編曲し、独唱者が4人分(議長、3人の演説者)を1人で歌い分けています。ここで歌っているのは、ロシアのバリトン歌手セルゲイ・レイフェルクスです。また、客席のロイヤルボックスにはエリツィンが座っています。

英語の対訳が付いていますので、大まかな歌詞は読み取れると思います。

反形式主義的ラヨークの実演

こちらもオーケストラ編曲版。議長と演説者3人を歌い分けています。(第一の演説者はいかにもスターリン)

反形式主義的ラヨークの実演

オリジナルのピアノ伴奏版。

反形式主義的ラヨークの録音

同じくYouTubeより、ジョージア(グルジア)民謡「スリコ」も聴いてみましょう。

ジョージア民謡「スリコ」

ジョージア民謡「スリコ」

ただ、ぼっと聴いているだけでは、ロシア語ということもあり、何のことか分かりません。この曲には「対訳」と「解説」が必須ですので、興味があれば、全音版の楽譜を入手して楽しまれることをお勧めします。

(追記)1956年のフルシチョフによるスターリン批判に基づき、1958年の共産党中央委員会によって、1948年のジダーノフ批判での形式主義との指摘は誤りであったとして、ショスタコーヴィチは名誉回復されることになります。この「1948年の歴史的布告の撤回に関する歴史的布告」を祝うためショスタコーヴィチの自宅を訪れたロストロポーヴィチ、ヴィシネフスカヤ夫妻による回想が千葉潤「ショスタコーヴィチ」(音楽の友社)p.135に載っています。ここで、ショスタコーヴィチは、失われた歳月に重くのしかかる苦悩を振り払うことができず、レズギンカの旋律に乗って「洗練された音楽がなければいけない、美しい音楽がなければいけない」と歌い続けたそうです。これは、この「ラヨーク」の「ドヴォイキン」の部分と思われます。

4.「ユダヤの民族詩から」作品79〜ユダヤの旋律とショスタコーヴィチの音名象徴「DSCH」の関係

「ユダヤの民族詩から」作品79は、11曲からなる管弦楽伴奏の歌曲集ですが、第1曲目から赤ん坊を死なせてしまった母親の悲痛な歌で魂をわしづかみにされます。歌詞の日本語訳サイト(梅丘歌曲会館:詩と音楽)の解説にも書かれていますが、ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」をほうふつとさせる音楽です。(ご存知の通り、このミュージカルは帝政ロシアのユダヤ人集落が舞台です)

「ユダヤの民族詩から」は、ジダーノフ批判の直後の1948年に作曲されましたが、折からのイスラエルの独立で、ソ連国内でもユダヤ人問題が非常にセンシティブになったことから発表の機会を失い(この詩集を出版した編集者も逮捕された)、公表・初演されたのはスターリン没後の1955年になってからでした。

ショスタコーヴィチの周囲には、弟子のフレイシマン(28歳で独ソ戦に志願して戦死。その遺作オペラ「ロスチャイルドのバイオリン」のショスタコーヴィチによる補筆完成と上演のことは、「証言」でもしみじみと語られています)やヴァインベルグといったユダヤ人も多く、またショスタコーヴィチ自身もマーラーを敬愛していたことなどもあり、ユダヤ人には親密感を感じていたようです。

また、ユダヤの音楽の旋法の特徴(*3)と、自身の音名象徴(音楽的な署名、エピグラフ)「DSCH」音形(*4)との間に類似性を感じ、親近感をもっていたようだと千葉潤・著「ショスタコーヴィチ 〜作曲家 人と作品〜」(音楽の友社)にも述べられています。この視点は、この本で初めて知りましたが、ユダヤ的な旋法は、確かにショスタコーヴィチの音楽の特徴を成している重要な要素かもしれません。

この曲集は、次の11曲から成り、最初の8曲が貧しく苦しいユダヤ人の嘆きや悲惨さが歌われます。第6曲「捨てられた父親」では、ロシア人と駆け落ちしようとするユダヤ人の娘が、引き止める父親に「お巡りさん、この老いぼれユダヤ人を追い払って!」というあたりは、何とも悲しいものがあります。ここも、「屋根の上のバイオリン弾き」を思い出させます。

第8曲までの悲惨さに対して、最後の3曲は「コルホーズで働いて幸せ」といった体制礼賛の内容になっています。当局への配慮があったのでしょうか。

第1曲:死んだ赤ん坊を嘆く

第2曲:心配性の母と叔母

第3曲:ゆりかご

第4曲:長いお別れの前に

第5曲:警告

第6曲:捨てられた父親

第7曲:貧乏についての歌

第8曲:冬

第9曲:良い暮らし

第10曲:娘の歌

第11曲:しあわせ

交響曲に見られる大上段に振りかぶったところがなく、素朴で叙情的な面が多いので、ショスタコ節の苦手な方にもすんなり聴けるのではないかと思います。ここでは、体制への突っ張りや、皮肉・諧謔といったものは陰を秘めています。

(*3)ユダヤ音楽特有の旋法の例として、ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」(Fiddler on the Roof)で流れるバイオリンの旋律があります。このメロディのように、ユダヤ音楽特有の旋法では、長調と短調の要素が微妙に混在するようです。

(譜例)屋根の上のバイオリン弾き

ミュージカルのYouTubeの画像も併せてどうぞ。

こちらのミュージカル映画では、ヴァイオリン独奏はアイザック・スターンが弾いています。

私は、映画でも、森重久弥の舞台でも観ました。

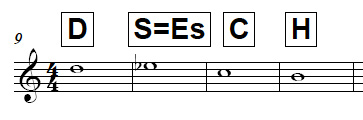

(*4)ショスタコーヴィチは音楽の中に自分自身の署名(音名象徴、エピグラフ)を書き記しています。ドミートリー・ショスタコーヴィチのロシア語表記

Дмитрий Шостакович

のイニシャル「Д.Ш.」をドイツ語表記すると「D.Sch.」となり、これをそのまま音名にしたもの(DSCH=「D」「S=Es」「C」「H」)がショスタコーヴィチ自身の音名象徴(音楽的な署名)と呼ばれます。(これは有名ですね)

(譜例)DSCH

DSCH音形は結構あちこちの曲に出てきますが、最初に登場するのはジダーノフ批判の時期に作曲された「ヴァイオリン協奏曲第1番」作品77(1947〜48年)といわれています。ただし、この曲が初演されたのはスターリン没後の1955年ですので、最初に公表されたのはスターリンの没後すぐに発表された「交響曲第10番」(1953年)ということになります。ここでは堂々と音名どおりの「D−S(=Es)−C−H」が登場します。第1楽章の序奏主題自体が「DSCH」音形ですが、最も目立つのは、交響曲第10番の第3楽章に出てくる部分でしょうか。第3楽章、第4楽章では、しつこいほど登場し、第4楽章の最後では勝ち誇ったように高らかに鳴り響きます。

(譜例)交響曲第10番 第3楽章

(注)最近、イギリスの作曲家ベンジャミン・ブリテン(1913〜1976)の1943年の作品「主とともに喜べ」(Rejoice in the Lamb)作品30というものがあり、この中に明らかにDSCH音形が登場することを知りました。これをヒントに遡っていくと、ショスタコーヴィチが交響曲第7番「レニングラード」作品60(1942年3月ソビエトでの世界初演直後に、6月にロンドンでも海外初演されている)の直後に発表したピアノ・ソナタ第2番・作品61(1942年作曲、1943年初演)の第3楽章に、「DSCHもどき」の音形が変奏曲の主題として使われていました(下記譜例。ドイツ語読みの「DSCH」ではなく英語読みの「DDSH」か? 一般に、ロシアでは人名は、真ん中の「父称」を含めて呼ばれ、この場合は「ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ」=DDSh)。ブリテンは、「レニングラード」交響曲のロンドン初演を聴いてソビエトのナチス・ドイツへの抵抗を知り、このピアノ・ソナタ第2番のDSCH音形がショスタコーヴィチの闘争宣言であることを聴き取って、はるばるイギリスからショスタコーヴィチに向けて「主とともに喜べ」でエールを送ったのかもしれません。ちなみに、ショスタコーヴィチの次の作品が「英国詩人による6つのロマンス」作品62(1942年作曲、1943年初演)であるのも、ブリテンとの関係を暗示していて意味深です。1960年代のショスタコーヴィチとブリテンの交流は有名ですが、この当時(1940年代はじめ)の事実関係はあまり明らかになっていないようで、今後の調査・研究に期待したいところです。

(譜例)ショスタコーヴィチ作曲ピアノ・ソナタ第2番(1942) 第3楽章の主題

歌曲の中では、先に紹介した「ラヨーク」で笑い声の中に「DSCH」音形が潜んでいたり、「自作全集への序文とその序文についての短い考察」作品123の自分の署名の部分にあてはめたりしています。

また、必ずしも「DSCH」の順番ではなくとも、同様の音程間隔を持つ4音も一種の「DSCH」の変形と考えられます。

(譜例)DSCHの変形例

5.交響曲第14番 作品135

交響曲となっていますが、内容としては連作歌曲集です。マーラーの「大地の歌」にならって交響曲と命名することにしたようです。「死者の歌」という呼び名は、ショスタコーヴィチ自身が付けたものではないとのことです。この曲は、親交のあったイギリスの作曲家ベンジャミン・ブリテンに献呈されています。

曲は、次の11の歌曲からなり、アタッカで演奏されていくつかの群を成します。第10楽章では、第1楽章の主題が再現されます。

第1楽章:「深き淵より」(バス独唱、ガルシア・ロルカのスペイン語の詩のロシア語訳)

第2楽章:「マラゲーニヤ」(ソプラノ独唱、ガルシア・ロルカのスペイン語の詩のロシア語訳)

第3楽章(アタッカ):「ローレライ」(ソプラノ独唱とバス独唱、アポリネールのフランス語の詩のロシア語訳)

第4楽章(アタッカ):「自殺者」(ソプラノ独唱、アポリネールのフランス語の詩のロシア語訳)

第5楽章:「用心して」(ソプラノ独唱、アポリネールのフランス語の詩のロシア語訳)

第6楽章(アタッカ):「マダム、お聞きなさい」(ソプラノ独唱とバス独唱、アポリネールのフランス語の詩のロシア語訳)

第7楽章(アタッカ):「ラ・サンテ監獄にて」(バス独唱、アポリネールのフランス語の詩のロシア語訳)

第8楽章:「コサック・ザポロージュからコンスタンチノープルのスルタンへの返答」

(バス独唱、アポリネールのフランス語の詩のロシア語訳)

第9楽章(アタッカ):「おお、デルヴィーグよ」(バス独唱、キュヘルベケルのロシア語の詩)

第10楽章:「詩人の死」(ソプラノ独唱、リルケのドイツ語の詩のロシア語訳)第1曲の主題の再現

第11楽章(アタッカ):「結び」(ソプラノ独唱とバス独唱、リルケのドイツ語の詩のロシア語訳)

これらの中で、十二音技法やトーンクラスターといった当時の現代音楽の技法を取り入れています。オーケストラは小規模な弦楽合奏と打楽器のみで、ルドルフ・バルシャイ指揮のモスクワ室内管弦楽団によって初演されています。

初演メンバーによる歴史的演奏のCDが出ています。

また、ハイティンク/コンセルトヘボウ管弦楽団による演奏では、フィッシャー・ディスカウとユリア・ヴァラディ夫妻が歌っていますが、各々の原語による歌詞で歌っています(ただし第3楽章は「ローレライ」はライン河を舞台にしているのでドイツ語訳、第9楽章はそもそも原語がロシア語)。

この交響曲も、なかなか適切な「対訳」が見当たらないのと、仮にあっても「ロシア文字」なり「ロシア語の国際発音表記」では「今どこを歌っているのか」が分からないことが多いです。

この曲を聴く上でも「歌詞の意味を知ること」が重要であることから、曲を味わう上でのガイドや「音楽の流れとその場面での訳詞」を対応させたものを私自身で作ってみました。

訳詞は、いろいろなサイト、英語のサイトなどを参考に、私なりの「なんちゃって超意訳」ですのであしからず。

ローレライの岸壁 (第3楽章の舞台)。ライン河下りの船より。

ローレライの岸壁 (第3楽章の舞台)。ライン河下りの船より。

世界中にある「世界3大がっかり」の1つです。

6.その他の歌曲

(1)自作全集への序文とその序文についての短い考察 作品123

これも「歌曲」と呼ぶのでしょうか? 作曲者自身の詞に曲をつけたもので、自身の60歳の誕生日を祝うプライベートな集まりで初演されたそうです。

プーシキンをもじった「序文」相当の文章に、自分の「署名」を付けただけの歌詞ですが、この「署名」の部分が極めて自嘲的です。ショスタコーヴィチは、神経質ではあっても、ユーモアに溢れた、他人を笑わせるのが大好きな人だったのだ、と思います。演奏時間は3分程度です。

「署名」は、こんな具合です。おそらく、当時のショスタコーヴィチの「声明」(文章は誰か役人が作るのでしょうが)には、必ずこんな仰々しい「称号」が付記されていたのでしょう。

これは署名である:ドミトリー・ショスタコーヴィチ

ソヴィエト連邦人民芸術家

その他のたくさんの名誉称号

ロシア連邦共和国作曲家同盟の第一書記

ソヴィエト連邦作曲家同盟のヒラ書記

同様にたくさんの非常に重要な責務および地位

このうち「ドミトリー・ショスタコーヴィチ」の部分は、例の「DSCH音形」で歌われます。すでに「DSCH音形」がシュスタコーヴィチ自身の音名象徴(モノグラム)であることは公知の事実となっていたと思いますが、ショスタコーヴィチ自身が「種明かし」をした形です。

「その他のたくさんの名誉称号」としか書かれていませんが、当時のショスタコーヴィチには、内外から次のような名誉称号が付与されていたそうです。

・スウェーデン王立アカデミー名誉会員

・東ドイツ芸術アカデミー会員

・イタリア・聖チェチーリア芸術アカデミー名誉会員

・フランス芸術・文化勲章

・イギリス王立アカデミー会員

・オックスフォード大学名誉博士

・国際ヤン・シベリウス賞

・アメリカ合衆国科学アカデミー会員

・世界平和会議銀賞

・メキシコ音楽院名誉教授

・ベルギー王立科学アカデミー会員

(2)アレクサンデル・ブロークの詩による7つのロマンス 作品127

アレクサンドル・ブローク(1880〜1921)は、ロシア革命直後の混乱した社会の中で42歳で病没した詩人ですが、ショスタコーヴィチが生涯にわたって愛した詩人だそうです。ピアノ三重奏による伴奏が付きます。

曲は、下記の7曲から成ります。

「オフィーリアの歌」 (チェロ独奏による伴奏)

「予言の鳥 ガマユーン」 (ピアノ伴奏)

「私たちは一緒だった」 (ヴァイオリン独奏による伴奏)

「街は眠る」 (チェロとピアノによる伴奏)

「嵐」 (ヴァイオリンとピアノによる伴奏)

「秘密の印」 (ヴァイオリンとチェロによる伴奏)

「音楽」 (ピアノ三重奏による伴奏)

初演したのは、何と、ソプラノのヴィシネフスカヤ(ロストロポーヴィチ夫人)、ヴァイオリンのオイストラフ、チェロのロストロポーヴィチ、ピアノはもともと作曲者自身の予定でしたが健康が優れず弟子のヴァインベルグが弾きました。これらの演奏家を想定して作曲された、何とも贅沢な曲です。

この初演のライブ録音がCDになっています。

ショスタコーヴィチ歌曲集:ブロークの詩による7つのロマンス(初演時ライブ)、英国詩人による6つのロマンス、ツヴェターエヴァの詩による歌曲、ミケランジェロ組曲 2CD \1,279

(3)英国詩人による6つのロマンス 作品140

英国詩人とは、サー・ウォルター・ローリー(1編)、ロバート・バーンズ(3編)、シェイクスピア(1編)、そして作者不詳の伝承が1編です。当然、ロシア語訳されたものに曲を付けていますが、第1曲(ローリー詩)と第5曲(シェイクスピア詩)は、「ドクトル・ジバゴ」で有名なパステルナーク訳だそうです。(私はこの作家の小説も映画も見ていませんが・・・)

第1曲のローリーの詩による「息子へ」は、作曲された1942年当時4歳だった長男マクシムに贈った曲、というのが本当かどうかわかりませんが、もしそうだとすると何と悲惨な・・・。ローリーの詩は、次のような内容です・・・(詩の内容を勝手に要約)。

3つがひとところに集まると、不幸なことが起こる。

その3つとは、木と、草と、若者。

木は絞首台の柱となり、草は首を吊るす縄となり、

そこに吊るされる哀れな若者、それはお前だ。

哀れなお前よ、心せよ、そしてともに祈ろう

お前がこの出会いの一部とならぬことを・・・。

な、な、何と・・・。作曲したのは1942年ですから、1936年のプラウダ批判を経験し、そして目の前では対ドイツ戦争が行われている・・・。それを経験している父親から息子へのメッセージなのでしょうか。ショスタコーヴィチが、この詩に何を読み取って曲を付けようと考えたのか、その心境は不明です。

第2曲「雪と雨の降る野原で」は、妻ニーナに献呈した曲。バーンズの詩。

「野原の中、ぼくのコートを吹き付ける方向にかざして、君を守ろう」

ちょっとキザですが、その当時の厳しい環境の中、気持ちは分かります。

第3曲は、交響曲第13番「バービイ・ヤール」の第2楽章に引用された「処刑の前のマクファーソン」。第2曲と同じバーンズの詩です。スコットランドの義賊が、捕らえられて処刑される場面で、悠々と、陽気に、やけくそに刑場に向かう様が歌われます。

自分が捕らえられて処刑されるときもこうありたい、と考えたのでしょうか。

(注)上の交響曲第13番「バービィ・ヤール」にも書きましたが、この曲の冒頭はバルトーク作曲「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」(1939)の第3楽章の冒頭とそっくりです。作曲・初演はバルトークの方が先ですが、相互関係については不明です。

第4曲「ジェニー」は、これもバーンズの詩ですが、中身は唱歌「故郷の空」でも知られる「誰かさんと誰かさんが麦畑」です。ショスタコーヴィチも、スコットランド民謡を知っている上で、この詩に曲を付けたわけでしょう。

第5曲はシェイクスピアの詩による「ソネット66」。この詩は、当時のショスタコーヴィチの心境に合ったから選んだのでしょうが、ちょっと危険すぎるような気もします。

シェイクスピアがうんざりすることとして書き記したのは、「優れた人が乞食のように扱われる」、「取るに足らないやつが派手に着飾っている」、「正しき完全さが無残にも打ち棄てらる」、そして「芸術が権威によって口を塞がれる」、「捕らわれた善が悪の親玉に奉仕させられる」などですから・・・。

第6曲は、あっという間に終わってしまう伝承の詩に基づく「王の行進」。王様が連隊を引き連れて丘を登り、下りて来たときには誰も連れていなかった・・・。これも、何かの当てこすりのようにも思えます・・・。

これらの6曲を、どのような意図で一つの曲集としたのか謎です。

この曲は、1942年に独唱とピアノのために作曲され、オーケストラに編曲されています(作品62a)。ところが、晩年の1972年に作品140としてオーケストレーションし直されています。その意図もまた、よく分からないところです。この3種類(ピアノ伴奏、作品62a、作品140)を聴き比べてみると、何か分かるかもしれません・・・。

(4)マリーナ・ツヴェターエヴァの詩による6つの歌曲 作品143a

作曲者の最後から5番目の作品。マリーナ・ツヴェターエヴァ(1892〜1941)は、夫を追って革命後にヨーロッパで亡命生活を送り、1939年にソ連のスパイとなった夫とともにソ連に帰国しますが、夫や娘は逮捕されて強制収容所に送られ、1941年に自ら命を絶ったという悲劇の詩人です。

ショスタコーヴィチは、ようやく再評価されつつあった詩人に敬意を表して、共感をもって曲を付けたのだと思います。

曲は、次の6曲から成ります。

「私の詩」

「どこからこんな優しさが来るの?」

「ハムレットと良心との対話」

「詩人と皇帝」

「違う、太鼓を打ったのだ」

「アンナ・アフマートヴァに捧ぐ」

この曲は、十二音音楽の手法を取り入れて書かれており、鐘やシロホンなどの打楽器の使用などが印象的なので、管弦楽版が良いと思います。第1曲は冒頭、ブロークの詩による7つのロマンス(作品127)と同様チェロ独奏の伴奏で歌ったり、第5曲はホルンとスネアドラムだけの伴奏に乗って歌うなど、独特の書法です。

(5)ミケランジェロの詩による組曲 作品145a

作曲者の最後から3番目の作品。ミケランジェロ(1475〜1564)は、ルネサンスの有名な彫刻家のミケランジェロです。レオナルド・ダ・ヴィンチ同様、絵画や彫刻だけでなく詩作にも才能を発揮したようです。

ここでは11編の詩(ロシア語訳)に曲を付けており、オーケストラに編曲して、息子のマクシムによると「交響曲第16番」の位置づけと考えていたとのことです(曲数は、交響曲第14番と同じ11曲です。「ユダヤの民族詩」作品79も11曲からなりますが、何か「11」という数字に秘密があるのでしょうか)。なお、ショスタコーヴィチ自身はオーケストラ版でこの曲を聴くことなく他界してしまいました。(オーケストラ版を初演したのは、作曲者の息子のマクシムです)

曲は、次の11曲から成ります。これを下記のようにグルーピングすると、交響曲第14番と同様の構成関係であることが分かります。

(第1群:プロローグ)

第1曲「真実」

(第2群:「愛」のグループ)

第2曲「朝」

第3曲「愛」

第4曲「別れ」

(第3群:「憎」のグループ)

第5曲「怒り」

第6曲「ダンテ」

第7曲「追放者に」(前曲からアタッカ)

(第4群:「芸術」のグループ)

第8曲「創造」

第9曲「夜」

(第5群:第1曲の主題の再現)

第10曲「死」

(第6群:交響曲第14番の第11楽章と同様、短い全曲の「結び」)

第11曲「不滅」

この曲は、ミケンランジェロが教皇やメディチ家に批判的で共和制に共感しながらも、権力者に従うしかなかった画家・彫刻家として詠んだ詩を用いて、ショスタコーヴィチ自身の芸術家人生と心情を歌いこんだものと思われます。

なお、ミケランジェロの詩を知ったのは、おそらくイギリスの作曲家、ベンジャミン・ブリテンとの交遊を通じてのことなのでしょう(ブリテンは、1940年に「ミケランジェロの7つのソネット」作品22を作曲しています)。

第1群「プロローグ」=第1曲「真実」では、この歌曲集全体を貫く「真実への欲求」と「権力による理不尽な横やりへの抗議」が歌われます。冒頭のトランペットによる叫びが印象的です。

第2群「愛」のグループは、若き日のショスタコーヴィチの気負いや芸術・美への憧れが歌われているようです。もしかすると、最初の妻ニーナへの感謝の気持ちも含まれるのかもしれません。

第3群「憎」のグループは、その後の国家による不当な批判による過酷な運命が、フィレンツェから追放されたダンテ(「神曲」の作者ですね)へのミケランジェロの思いを借りて歌われます。交響曲第14番の第9楽章「おお、デルヴィークよ」にも通じる、あるいは当時の作家ソルジェニーツィンの国外追放にも通じる内容です。第6曲「ダンテ」には、ベートーヴェンの「運命の主題」のリズムが引用されます。

第4群「芸術」のグループは、音楽の創作に関するショスタコーヴィチ自身のクレド(信条告白)でしょうか。第8曲「創造」では、ミケランジエロの彫刻のハンマーを模した打楽器の多用を借りて、自身の激しくほとばしる創作意欲を歌い上げているようです。一転して第10曲「夜」では、ミケランジェロがメディチ家の依頼で創作した「夜」という彫刻への賛美の前半(他人の詩で、彫刻がまるで生きているようだ、起してみろ! と歌う)に対して、ミケランジェロは自己の芸術について語るのを拒み、起こさないでくれ、と詠います。これは、ソビエトでのショスタコーヴィチ自身の気持ちでもあったのでしょう。前半と後半の間奏には、交響曲第14番の第10楽章「詩人の死」のコラールが引用されます・・・。

そして、第10曲「死」。第1曲冒頭のトランペットによる叫びが再現されます。死を予感しながら、この世には虚偽がはびこっている、と悲嘆にくれる・・・。ここにも、交響曲第14番の第10楽章「詩人の死」のコラールが引用されます。そして、暗く沈む込むんでいくと・・・。

突然、あっけらかんとした第11曲「不滅」が始まります。ベートーヴェンの「運命」第4楽章の主題の引用というよりはパロディ・・・。重苦しく歌われる「私は死んでも、何千もの愛する人の中に生き続ける」の詩とあいまって、「死後に、人々の心の中で、ひそかに苦難を乗り越え勝利するであろう」と歌っているかのようです。最後は、冒頭のパロディの伴奏音形のみで静かに幕を閉じます。いつ来るのか分からない未来を遠目で見るように・・・。

でも、その日は意外に早くやって来たのですよ、ドミートリイ・ドミートリエヴィチ(ショスタコーヴィチさん)。

この曲を聴く上でも「歌詞の意味を知ること」が重要であることから、曲を味わう上でのガイドや「音楽の流れとその場面での訳詞」を対応させたものを私自身で作ってみました。

訳詞は、いろいろなサイト、英語のサイトなどを参考に、私なりの「なんちゃって超意訳」ですのであしからず。

(6)レビャートキン大尉の4つの詩 作品146

ショスタコーヴィチの生涯で最後から2番目のこの曲は、ドストエフスキーの小説「悪霊」の中から詞が採られています。レビャートキン大尉とは、この小説の登場人物だそうです(私はこの小説は読んでいませんが・・・)。必ずしも「詩」といえるものではなく、地の文(散文)も取り込まれています。

何故、最晩年の時期に、こんなへんてこな(!)詞を選んだのか不明ですが、ドストエフスキーはソ連では禁書扱いだったこととも関係しているのでしょうか。

曲は、次の4曲から成ります。

「レビャートキン大尉の恋」

「ゴキブリ」

「家庭教師嬢のための舞踏会」

「輝く人格」

(注)ショスタコーヴィチの歌曲に興味をお持ちの方は、全音から2冊に分かれて歌曲集の楽譜が出ていますのでご参照下さい。

クルィローフの2つの寓話 Op.4

日本の詩人の詩による6つのロマンス Op.21

プーシキンの詩による4つのロマンス Op.46

英国詩人による6つのロマンス Op.62

ユダヤの民族詩から Op.79

レールモントフによる2つのロマンス Op.84

ドルマトーフスキイによる4つの歌 Op.86

プーシキンによる4つのモノローグ Op.91

ドルマトーフスキイによる5つのロマンス Op.98

スペインの歌 Op.100

ギリシャの歌

口づけを重ねた

チョールヌイによる5つの風刺 Op.109

クロコディール誌の詩による5つのロマンス Op.121

自作全集への序文とその序文についての短い考察 Op.123

アレクサンデル・ブロークの7つの詩 Op.127

春よ、春よ… Op.128

マリーナ・ツヴェターエヴァの6つの詩 Op.143

ミケランジェロ・ブオナッロチの詩による組曲 Op.145

レビャートキン大尉の4つの詩 Op.146

7.歌曲から交響曲への引用

ショスタコーヴィチも、マーラーのように、歌曲や自作の前作からの引用を多く行っています。かなりの程度「ほのめかし」に近いので、引用なのか、他人のそら似なのか、判然としません。おそらく、実は意味を持たせた「引用」であっても、それを明らかにしないことで、自分が窮地に追い込まれたときにも「言い逃れ」ができるようにした、ということなのでしょう。

1936年のプラウダ批判を受けて、「転向」の証明として作曲した「交響曲第5番」のフィナーレ中間部の最後の方で、ハープや高弦に現われるオブリガートが、同時期に作曲された「プーシキンの詩による4つのロマンス」作品46の第1曲「復活」の伴奏音形に似ていると言われています。

この部分の歌詞(プーシキンによる100年前の詩ですが)の意味にこめられた思いがある、ということなのでしょうか。(ちなみに、この歌曲はすぐには公表されず、初演は交響曲第5番で名誉挽回した後の1940年)

このようにして誤解は消え去るのだ

私の魂を苦しめた誤解は。

そして私に見せてくれるのだ

原初の、真実の日々を。

上の「2」にも書きましたが、交響曲第13番の第2楽章「ユーモア」には、「英国詩人による6つのロマンス」作品62の第3曲「処刑の前のマクファーソン」からの明らかな引用があります。

交響曲ではありませんが、歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」作品29の第6場と第7場の間奏曲(ギャロップ)が、わずか16歳のときに作曲した管弦楽伴奏の歌曲「クルィロフの2つの寓話」作品4の第2曲のエンディングにそっくりです。引用か、他人の空似か、定かではありませんが、少なくともリズムのパターンや雰囲気がそっくりです。

ちなみにこの曲、ペテルブルク音楽院の卒業作品である交響曲第1番・作品10よりも前に作曲されていますが、マーラーの初期の作品といってもよいほど充実した作品で、やはり天才なのだ、と実感させられます。

8.ショスタコーヴィチの日本での受容

先日、インターネットでこんな記事を見かけました。

「新交響楽団 ホームページより」(2008年の記事)

ここには、ショスタコーヴィチの問題作である交響曲第4番(1936年作曲、1961年初演)の日本初演の話が載っています。日本初演は、何と、アマチュアオーケストラである新交響楽団(指揮:芥川也寸志氏)で、1986年のことだそうです。1986年って、つい最近のことですよね。

この事実が示すように、ショスタコーヴィチは、日本では(世界でも、といった方がよいのかもしれません)、1980年代まで交響曲第5番とオラトリオ「森の歌」以外は、ほとんど演奏されることのない、「価値の低い」作曲家とみなされていたのです。

ショスタコーヴィチが見直されるようになったのは、やはり1979年に出版されたヴォルコフ編「ショスタコーヴィチの証言」によるものでしょう。これと、折からのマーラールネサンス、現代音楽の「超前衛」からネオロマン主義への転向、などが影響しているとの指摘があります。

音楽は、多分に「供給側」の戦略によって傾向(流行)が決まる、という側面があります。一説によると、「ショスタコーヴィチの証言」を音楽産業がうまく利用して、ショスタコーヴィチを「20世紀最大の作曲家」として売り出したことが、ショスタコーヴィチ復活の最大要因との見方もあるようです。

そういえば、マーラーの交響曲第9番の日本初演は、1967年のコンドラシン/モスクワ放送響の来日公演だったとか。マーラーですら、こんなものだったのですね。日本におけるクラシック音楽の受容は、ベートーヴェンやモーツァルトなどを除けば、そんなものだったのかもしれません(特に近代・現代もの、音楽産業が取り上げないものなど)。

9.最後に

音楽は、作曲者の境遇や社会環境などとは切り離して、音そのものとして聴くべきだ、という議論があります。至極もっともだし、変な色眼鏡で音楽を捻じ曲げてはいけないという点では賛成です。

しかし、そのように「音楽を純粋に音楽として」聴けるのは、既に評価が定まって「古典芸能」保存の領域に入ったものに限られるように思います。現在では、ようやくマーラーあたりがその仲間入りをしたかな、というあたりではないでしょうか。

マーラーでさえ、ごく一般に聴かれるようになったのは1960年代以降、実際上は1970年代以降ではないでしょうか。

その中にあって、ショスタコーヴィチはまだ古典芸能の領域には入っていないと思います。ソヴィエト連邦崩壊で、ショスタコーヴィチの生きた社会自体が歴史上の存在と化してしまったことが、一見ショスタコーヴィチを純粋に客観的に評価できるような気にさせていますが、実はまだそこまで至っていないように思います。まだまだ、「音楽と社会」「音楽と体制」「音楽と政治」といった対でないと、正しい評価ができない状況が続いています。

特にショスタコーヴィチの場合、その音楽に秘められた「意図」「本音」と、表面的に音楽を聴いて得られるものとの間に、大きなギャップがあります。そして、人を感動させる音楽の本質は「秘められた」方に多くを負っています。表面的に「うるさい」「ギンギン」「悪趣味」「諧謔的」といったものだけで聴き流すのは、あまりにもったいない音楽です。

ただ、ショスタコーヴィチの生きた時代と社会は悪であった、ショスタコーヴィチの音楽は、あるものは「悪との妥協」、あるものは「悪への抵抗」であった、などという善悪二元論で簡単に片付くものでもありません。人間は、白と黒との間に連続的に分布するアナログ的な存在だと思うので。

ということで、少なくともショスタコーヴィチについては、社会背景、人間関係、その時々のショスタコーヴィチの意図や立場といったものを推定しながら聴かないと、その本質が見えてこない、少なくとも聴く側にとってその音楽が何なのかの位置づけが定まらない、といったものであるように思えます。

その意味で、私は、まだしばらくは模索状態でショスタコーヴィチを聴き続けなければならないと思っています。

ショスタコーヴィチの謎の一面を垣間見るこんな曲のYouTubeの画像もどうぞ。こういう曲でも、決して手を抜かず人を惹きつける何かを籠められる作曲家なのです。

(曲は、「ステージオーケストラのための組曲」から「ワルツ第2番」。この組曲、通称「ジャズ組曲第2番」と呼ばれていましたが、行方不明となっていた1938年作曲の「ジャズ組曲第2番」とは別物の1950年代の作品。この「ワルツ第2番」は、映画「第一軍用列車」作品99(1956年)からの転用とのことです。)