1.はじめに

2025年がショスタコーヴィチ没後50年の年であることもあり、ショスタコーヴィチがオーケストラの演奏会で取り上げられる頻度も増えているようです。

(ただし、相変わらず「交響曲」中心ですが)

先日、大野和士さん指揮の東京都交響楽団のコンサートで交響曲第15番を聴く機会がありました。この曲は様々な引用など「謎」の多い曲です。

その中で、第2楽章のトロンボーンによる葬送行進曲は、ショスタコーヴィチ自身の未完の歌曲「エラブガの釘」を流用したものだとの解説があちこちに書かれていますが、その「エラブガの釘」は未完であるが故に実際にその演奏を聴くことはできませんでした。

ところが、それを国際ショスタコーヴィチ音楽祭の委嘱でアレクサンドル・ラスカトフという作曲家が補筆完成したものがCDとして発売されました。

下記の「Shostakovich Discoveries」というCDです。

ショスタコーヴィチ・ディスカバリーズ(反形式主義的ラヨーク、「エラブガの釘」などの未発表作品集)

ショスタコーヴィチ・ディスカバリーズ(反形式主義的ラヨーク、「エラブガの釘」などの未発表作品集)

「曲」としてだけでなく、そもそもの「エラブガの釘」という詩の内容も未知でした。不遇の女流詩人マリーナ・ツヴェターエヴァ(1892〜1941)の自殺にまつわる詩だということは分かってはいましたが。

ショスタコーヴィチの「マリーナ・ツヴェターエヴァの詩による6つの歌曲」作品143(1973年)を聴いていて、そんなことからモスクワに行った折に「マリーナ・ツヴェターエヴァの家・博物館」にも行ってしまった身としては、ずっと知りたいと思っていました。

それが「曲」として聴けるのと、ブックレットに英訳ながら詩が掲載されていました。

ほとんど「紀行文」のような分かりやすい、それでいてなかなか感動的な詩なので、ちょっと書いてみたくなりました。

博物館向かい側にあるマリーナ・ツヴェターエヴァ像 〜苦悩の表情です

博物館向かい側にあるマリーナ・ツヴェターエヴァ像 〜苦悩の表情です

モスクワのマリーナ・ツヴェターエヴァの家・博物館

モスクワのマリーナ・ツヴェターエヴァの家・博物館

「マリーナ・ツヴェタエヴァの家・博物館」を含むモスクワ紀行はこちらから。

2.エフトゥシェンコの「エラブガの釘」

この詩は、ショスタコーヴィチが交響曲第13番「バービイ・ヤール」(1962)で5編の詩をとりあげた詩人エフゲニー・エフトゥシェンコ(1933〜2017)のものです。ショスタコーヴィチは、エフトゥシェンコの詩が気に入り、27歳の差がありながら深い交流もあったようで、交響詩「ステパン・ラージンの処刑」(1964)でもエフトゥシェンコの詩をとりあげています。

「エラブガの釘」は、1941年に非業の自殺を遂げた女流詩人マリーナ・ツヴェターエヴァについての詩で、「エラブガ」とはマリーナが自殺したタタールスタン共和国の村、「釘」とは首を吊ったロープをかけた釘です。

マリーナ・ツヴェターエヴァ(1892〜1941)は、ロシア革命前から詩集を発表して注目されましたが、夫であるセルゲイ・エフロンが革命後白軍(反革命派)に加わったことから、亡命した夫を追って1922年にロシアから出国し、1939年に帰国するまでヨーロッパを転々とします。生活に窮した夫エフロンがソ連の諜報活動に加担したことからヨーロッパにもいられなくなり、1939年に夫・子供とともにソ連に戻ります。しかし、当時のスターリン体制で夫エフロンと娘アーリヤはスパイ容疑で逮捕され、エフロンはその後銃殺されます。マリーナの詩はソ連では発行禁止であり新作の発表の場もありませんでした。ドイツとの戦争がはじまり、マリーナは息子とともにタタールスタン共和国のエラブガに疎開しますが、生活に困窮し、1941年に首を吊って自殺します。息子ゲオルギーもその後徴兵され戦死します。

マリーナの詩はソ連国内では全く知られませんでしたが、1950年代後半からの「雪どけ」の中でその存在が再認識され始め、一家の中で唯一生き残った娘アーリヤの努力などもあって1960年代に再び評価されるようになったようです。

エフトゥシェンコは、このエラブガを訪問したときの模様を「エラブガの釘」という詩として発表し、1971年にそれを見たショスタコーヴィチはマリーナ・ツヴェターエヴァの詩と悲惨な生涯を知り、この詩に曲を付けようとしたようです。

それに対して、おそらくエフトゥシェンコから「マリーナ・ツヴェターエヴァ本人の詩に曲を付けるべきだ」とアドバイスされたのでしょうか、この曲は未完のままとなり、代わりに1973年に「マリーナ・ツヴェターエヴァの詩による6つの歌曲」作品143を発表します。

ショスタコーヴィチは、1941年当時、ドイツ軍によって包囲されたレニングラードで「交響曲第7番」を作曲していました。そしてソ連当局から「国威発揚に重要な人物」とみなされて、臨時首府のクイビシェフ(現サマーラ)に疎開させられて作曲を続けました。クイビシェフとエラブガとは、広いロシアの中にあってはすぐ鼻の先の 300 km、横浜・名古屋間ぐらいです。

自分がそのような「特別待遇」を受けながら作曲活動を続けているのと同じころ、すぐ近くにマリーナのように国家や社会から疎外されて寂しく自殺していったすぐれた芸術家がいたことに、ショスタコーヴィチは大いに心を痛め(ひょっとすると一種の「うしろめたさ」かもしれない)、マリーナへの共感を曲にして残したいと強く思ったようです。健康のリスクを抱えて入退院を繰り返し、残り寿命を気にしながらの最晩年に、自身の「遺言」としての最後の交響曲第15番・作品141(1971)を完成させた後、弦楽四重奏の初演で世話になったベートーヴェン弦楽四重奏団で唯一作品を献呈していなかったチェロ奏者セルゲイ・シリンスキーのために弦楽四重奏曲第14番・作品142(1973)に続けて、「マリーナ・ツヴェタエヴァの詩による6つの歌曲」作品143を完成させます。まずはピアノ伴奏で、そして直ちに管弦楽編曲します。是が非でもこの作品を残さねばという強い義務感を抱いていたようです。

「マリーナ・ツヴェタエヴァの詩による6つの歌曲」作品143の日本語訳は下記などから参照できます。

第6曲の「アフマートヴァに」は、マリーナと同世代の女流詩人アンナ・アフマートヴァ(1889〜1966)に呼びかける詩です。私はてっきりアフマートヴァはツヴェターエヴァの後輩かと思っていましたが、アフマートヴァの方が3歳年上なのですね。

ショスタコーヴィチは、アンナ・アフマートヴァとは面識がありましたが、この17歳年上の教養あるご婦人を尊敬しながらも、面と向かって会話することは苦手だったようです。(そのように「証言」の中でも語っています)

しかし、ツヴェターエヴァとほとんど同じ境遇で、革命後は詩の発表や詩集の刊行が禁止されたアフマートヴァに対して、ツヴェターエヴァを知ることで共感を感じるようになり、ツヴェターエヴァの詩を通してアフマートヴァへのリスペクトも表明したようです。(ショスタコーヴィチは「証言」の中で「(アフマートヴァは)私の作品に寄せて詩を書いていた」とも書いているので、その返礼の意味もあったのでしょう)

さて、本題のエフトゥシェンコの詩です。

英語に訳されたものからの私の勝手な訳ですので、どこまで正確なのかは分かりませんし、詩のことはよく分かりませんが、何となくエフトゥシェンコの心情と、それに動かされたショスタコーヴィチの心を推測できるのではないかと思います。

エラブガの釘 エフゲニー・エフトゥシェンコ

エラブガ、そこいらじゅうにゼラニウムが咲いている。

遠い昔、都会からやって来た女のことを覚えていますか?

彼女はタバコを吸いながら泣いていた、

あなたの自作の腐ったタバコを。

その傷ついた魂は、熱心に神に祈っていた、

誰かが洗濯婦の仕事を与えてくれるようにと。

マリーナ・イヴァノヴナ、失礼だが、君の住んでいた場所に

少しの間立ち寄ってもよいだろうか?

老女はガタガタと門を開けた。

「この歳では、しょっちゅう人が訪ねてくるのにもう耐えられない。

その人たちは、私を疲れさせるのよ。

家は売ってもいいけど、誰も買ってくれないわ。

彼女のことを覚えているわ。気難しくて体格のよい人だった。

洗濯の仕事なんて、彼女には全く向いていなかった。

彼女はタバコの巻き方を知らなかった。

私が巻いてあげたのよ。でもロープじゃない。それは私じゃない。」

廊下は湿っぽく、窓はない。

ロープが十分に丈夫であることが証明された、まさにあの廊下だ。

バケツの柄杓から、氷のように冷たいカーマ川の水を

最後に一口飲んだ後のことだ。

釘だ、フックではない。鋭く尖っていて、ずんぐりとした、

馬の端綱(はづな)や釣り道具を吊るすためのものだ。

実際、首を吊るには低すぎるように見える。

首を絞める方が、ずっと楽だろうに。

そして、長年の飢餓を生き抜いてきた老婆は、

まるで私が特別な客人であるかのように言った。

「この釘をどうすればいいの? みんなじろじろ見て触るの。

あなたも、おそらく持ち帰ってとっておきたいんでしょう?」

おばあちゃん、お願いだから

何度も何度も聞かないでおくれ。

「でも、どうして彼女は自殺したの?

あなたは教養のある人だから、きっと分かっているはずよ。」

おばあちゃん、私は廊下でも寝室でも恐怖に襲われている。

あなたの肩にもたれて泣きたいくらいだ。

覚えておいておくれ、この世ではもちろん人は命を奪われるけれど、

「自殺する」なんてことはあり得ないのだ。

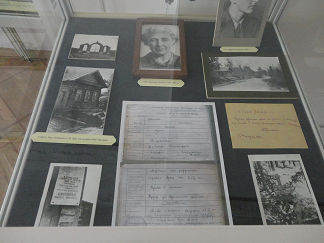

「マリーナ・ツヴェタエヴァの家・博物館」の展示から

「マリーナ・ツヴェタエヴァの家・博物館」の展示から

ソ連帰国後のマリーナ(中央上)

エラブガの農家(左)とマリーナの墓(右下)

マリーナの死亡証明書(?)(中央下)