測量を変えたGPS

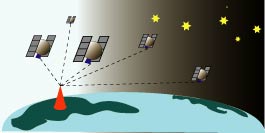

Navstarと呼ばれる衛星は、全部で24個。地球を巡る6本の軌道上に各4個配置され、11分45秒で地球を一周しながら、地上に測位航法データを送ります。このデータを地上で受信することにより、衛星の正確な距離と角度から受信地点の特定ができるという原理です。実際の測位には、3個以上の衛星が必要ですが、三角測量の原理からいえば2個の衛星波をキャッチできれば、受信位置の特定ができます。

GPSの最も身近な使用例は、車のカーナビでしょう。飛行機や船舶はカーナビよりももっと精度の高いGPSを航法用に使っており、現在は誤差±20mと言われています。

現在位置の特定ができるということで、GPSは測量の世界でも使われています。測量用のGPSレシーバーは高品質のもので誤差数センチという精度を持っています。こうしたGPSを利用した測量のために、電子基準点(写真中)の整備が行われています。電子基準点は、約1000カ所に設けられています。

基準点の正確な位置がわかっているため、受信情報を解析して、土地変動などのデータ収集なども行い、より正確な測量が可能になります。この受信データは、公開されており民間の測量会社なども使用できるようになっています。GPS測量は、これまでの測量の手間と時間を大幅に節約します。測量データの解析時間も大幅に短縮できます。年々受信機の性能は上がり、さらに測量での重要性は大きくなるでしょう。