OpenOffice.org

前回の更新から1ヶ月半くらいたちました。職業柄、師走は文字通りいろいろなことがあって、web の

更新をする気になりませんでした。時間が全くないというわけではありませんが、休日は前週の疲れがたまって

いて体調が悪かったりで、何もする気にならないというのが実情でした。

さて、ようやく年末年始の休みに入り一息ついています。最近、再び Linux への興味がわいてきてごそごそやって

います。ご存知の方も多いと思いますが、OpenOffice.org という、M$ Office と同等の機能を持ったフリーの

Office スイート(ひとそろい、という意味です)が出現しました。Windows 版もあるようですが、Linux なら

OS もフリーですからこれが利用できるなら M$帝国もいずれは崩壊するかもしれません。しかし、無償のものは

サポートがありませんから、お金の代わりに時間と労力が必要になります。結論としては私の環境ではうまくいきませんでした。

すべての可能性をしらみつぶしに試したわけではないので、まだわずかな可能性もあるとは思いますが...

760E(Kondara MNU/Linux 1.2) は Linux をインストールしてある区画の空きがほとんどないので、

アプリケーションは追加できません。それで i1200(Holon Linux 3.0) に OpenOffice.org をインストールしてみましたが、

インストーラの画面がいきなり文字化けで面食らいました。それでもインストールを強行、完了後にフォントの設定で

メニューの表示は正常になりましたが、日本語の入力がうまくいきませんでした。次に OS を雑誌の付録で手に入れた

MIRACLE Linux 2.1 に入れ換えてみました。今度は OpenOffice のウインドウの表示が崩れて使い物になりませんでした。

そこで 760E にも入れた Kondara MNU/Linux 1.2 を入れてみるとシステム自体が起動しない。踏んだりけったりですが、

760E とはハードウエアの構成が違うのだから仕方がないとも言えます。手もとに残っているのは、以前に日本語の表示が

できなかった Red Hat Linux 6.2 だけです。これは i1200 にすんなり入りましたが、カーネルが 2.2.14 と古いので

USB フロッピードライブが使えません。無線LAN(Melco WLI-PCM-S11)も無理なようです。それで OpenOffice はというと、

インストーラが正常に立ち上がって期待がふくらみましたが、日本語を入力すると文字が重なって表示されるという状況です。

どうも kinput2 という IME と OpenOffice は相性が悪いようです。

OpenOffice は M$ Office に対抗するだけあって、メモリー96MBでは起動にかなり時間がかかるということもあり、

この計画は断念しました。その代わり、Red Hat 6.2 のアップデートCD に Gnumeric という表計算ソフトがあったので

これをインストールしてみると、M$ の表計算ソフトとそっくりのインターフェースで、印刷にやや難があるものの、

何とか使えそうです。以前にも書いたように、Netscape 付属の Composer という HTML エディタがワープロ代わりに

なるので、とりあえず一般的な仕事は無償のソフトでこなせる見通しがつきました。

Gnumeric の初期画面 どこかで見たような...

M$は OpenOffice などの M$ Office に似たソフトウエアに対して訴訟を起こすことを検討していると聞きますが、

老舗のソフトをまねることでシェアを拡大してきたのは M$自身でありますし、もともと Windows 上で動くソフトは

インターフェイスが似たものにならざるを得ないわけで、これこそ M$ が目指していたものであることを考えると、

訴訟など起こせるだろうかという疑問がわいてきます。まあ M$ Office が数千円で買えるのなら、私も考え方を変える

かもしれませんが...

2003年1月

前回の更新から2ヶ月以上も間があいてしまいましたが、この間もアクセスカウンターの数字は少しずつ

増え続けて、いつの間にか5000を超えました。本業のほうは今年度のクライマックスを迎えています。仕事上のことは

詳しくは書けませんが、この1年間もいろいろなことがあり過ぎて、考えれば考えるほど自己嫌悪に陥る毎日です。

年が明けてから、職場の同僚の要望に応じて中古の ThinkPad 310E を2台セットアップしました。310シリーズは

国産の 380シリーズと同時期に製造された台湾製の普及機で、デスクトップ機と同じ CPUを搭載しています。したがって、

技量があれば CPUのクロックアップも可能で、インターネット上にはこれに関連したサイトもいくつかあります。通常の

業務にはもともと搭載されている (MMX)Pentium でも十分です。

台湾製の廉価版マシンですが、2次キャッシュ、ステレオスピーカ搭載で、初期の 380をしのぐ部分もあります。

キーの配置が従来の ThinkPad と異なっているため多少違和感があります。キー配列の問題がなければ、私も1台買う

ことでしょう。

次にソフトウエアの話ですが、以前にも書いたように、私は非M$のアプリケーションを使っているため肩身が狭い

思いをしています。非M$のアプリでもM$のアプリとファイルの互換性はある程度ありますから、非常に困る、というものでは

ありませんが、ワープロではレイアウトが崩れたり、表計算では関数が読み込めなかったりすることがあります。こういった

現象の中にはM$のいやがらせと見られる部分もありますが、しろうとの推測の域を出ません。

Lotus 1-2-3 のよい点を少し記すと、バージョン97から採用された「インフォボックス」という一種のダイアログボックスは

設定変更が即座に画面に反映され、連続して複数の範囲に設定変更を施すことができるので重宝しています。「インフォボックス」

は、現在アップルコンピュータのCEO(最高経営責任者)であるスティーブ・ジョブズが考えていた NEXTSTEP という OSに由来すると聞いています。

ワークシートタブが画面の上のほうにあって、作業中のワークシート名が強調表示されるのも 1-2-3 の特徴です。これによって

操作上のミスが起きにくくなります。M$の表計算ソフトでは、ワークシートタブが下にあるので目立ちにくく、ファイルを開いたときにお目当ての画面

にたどりつけなくて戸惑っている人をよく見かけます。M$の場合、オートOOといった便利ではあるが場合に

よってはおせっかいな機能を売りにしているわけですが、老舗のソフトにはそれなりに優れた部分があって、どちらがいいという

ことは一概に言えないと思います。

今は個性とか多様性が重視される時代ですが、なぜソフトウエアは一社独占の方向に向かうのか私には理解できません。

ThinkPad を選択するのと同様に、ソフトに関しても自分の思うとおりにやっていこうと思います。

2003年3月

私の住む地方ではとっくに桜も散ってしまいましたが、私は桜の花が嫌いです。桜の花は、私の中では人事異動や

新学期のごたごたして忙しく、悲しい時期と結びついているからです。

さて、このような忙しい時期ではありますが、そういう状況であるからこそ、たまには趣味にも時間を割かなければ

気がめいってしまいます。Linux で LAN につながるようになったものの、我が家のネットワークの構成上、インターネット

につながらないのでは何の役にも立ちません。そこで、Linux と Windows でファイルやプリンターの共有を試みることに

しました。

Linux と Windows をつなぐには有名な Samba Server があります。幸い i1200 にインストールしてある Holon Linux

3.0 は、説明書もついていて比較的簡単に Samba Server を稼動させることができました。Samba の設定は "SWAT" という

ツールを使ってWeb ブラウザ上から行なうことができます。i1200(Linux) と 760E(Win98) を LAN でつないで 760E から

i1200 の Samba Server の設定をしたり、i1200 につないだプリンターに 760E から印刷を実行できることを確認

しました。目と鼻の先にある2台のマシンをわざわざ LAN でつないで、ネットワークプリンターに出力するのはお遊びに

過ぎませんが、この実験をもとにしていずれは職場に Linux によるファイルサーバを構築する時が来るかもしれません。

現在の職場では今年度から余剰の古いマシンを活用して、ファイルサーバ的な運用を始めました。これまではデータ

がいくつかのマシンに分散していたり、MO などのリムーバブルディスクに保存されていたりして使いづらかったのです。しかし、サーバに転用されたマシンはあまりにもスペックが低く Win98 がやっと動く程度なので、反応が遅い上に、Win9x 系の

OS ではもともと連続運転は無理なので時々再起動を行う必要があるなど不満足な点がたくさんあります。(しかもかつての

「国産標準機」だったりします。) Win2k で運用できればいいのですが、その動作環境を満たさないほどスペックの低い

マシンです。PC/AT互換機なら少々スペックが低くても Linux を使うことでもう少しましなパフォーマンスを実現できる

かもしれない、と考えています。

現在の職場に来てからネットワークの構成にはいろいろ変更を加えてきましたが、まだまだ改善の必要があるようで、

やりがいがあるといえばあります。予算の十分な割り当てがないのが悩みですが...

2003年4月

この雑感のコーナーで仕事に関するぼやきを記すのも定例となってしまいました。教員を取り巻く環境は年々厳しく

なり、某高校では今年度から週に1日、7時限の日が登場しました。土曜日が休みになっても教員一人あたりの授業時間は

減ることはなく、空き時間が減って授業の準備や事務仕事を時間内にこなすのは困難になっています。毎日がオーバーワーク

ですから休みの日はぐったりですが、土曜日に部活動があったりすると休養もおあずけとなってしまいます。

このところ我が家では中古のマシンも含めて新しい?マシンの投入はありませんが、一応職場のほうでは、

「近況IV」で記した ThinkPad 310E のあと、310無印を1台、380Eを2台、380Dを1台、計4台投入

しました。中古市場も少し前は 365X とか 760EL のような Pentium 搭載機が多かったですが、最近では MMX Pentium あたり

のマシンが中心になってきているように思います。もちろん数万円といった価格帯では Pentium II や Celeron もありますが、

通常の業務にはそこまで必要ないですし、新品のマシンが10万円台前半で買えるようになった現在、中古マシンに数万円を

投じるのが得策かどうか、といった疑問もあります。

ただし、初期の Pentium マシンで2次キャッシュを搭載しないものは、同じCPUで2次キャッシュ搭載の

ものより 25%くらいパフォーマンスが落ちることが判ってきたので、安くてもお勧めできません。特に前述の 760EL初期モデル

は 700番台のマシンでありながら、2次キャッシュなしというちょっと悲しいモデルです。このマシンで M$のワープロソフト

を立ち上げると、かな漢字変換がもたつきます。同じ 760ELでも後期モデルは2次キャッシュ搭載なので軽快に動きます。

さて話は変わりますが、つい先日学校の生徒用のパソコン(Win Me)に 音楽CD を入れたところ Media Player 7が起動

しました。このソフトは Win Me ではデフォルトの CDプレーヤとなっているようです。私は Me は持っていないので、

このソフトについて詳しいことは知りませんでした。(うちではハードウエアだけでなくソフトも当然遅れています。)

自宅でさっそく Media Player 7をダウンロードして i1200 にインストールしてみました。CD-R/RW ドライブで音楽をハード

ディスクに取り込んだことはありましたが、Media Player 7 は無償のソフトでありながら普通の CD-ROMドライブを使って

これをやってのけます。ハードディスクに取り込んだ音楽は、コンパクトフラッシュなどのメモリーカードにコピーして

持ち歩くこともできます。

試しに他のマシンでも再生してみました。560ではやはり2次キャッシュなしの影響か、音飛びが

発生することがありましたが、760E では特に問題はありませんでした。i1200 は廉価版のマシンなので内蔵のスピーカは

AMラジオのような音しか出ませんが、760Eは最高級機だけあって音がきれいです。i1200 でもヘッドホンか外部スピーカを

つなげばそれなりによい音が出ます。M$はビジネスソフトは法外な値段で売る一方で、お遊びのソフトは無料で提供している

というわけです。

2003年6月

「通信環境について」で記したように、ADSLを導入したわけですが、ちょっと困った

ことが起きています。無線ルータには 10BASE の LANポートが1つしかなく、ADSL接続とする場合はこのポートで ADSL

モデムとつなぐため、PCとルータは有線(10BASE)以外の方法でつなぐことになります。無線LANカードを使えばいいわけですが、

i1200が突然 LANカードを認識しなくなってしまいました。

幸いなことに i1200 には USBポートがあり、ルータには USB LANインターフェイスがありますので、とりあえず USB

でつないでいます。USBポートがなかったら、有線のルータを買うなど別な方法を考えなければいけないところでした。しかし

Linux では USB LANは使用できません。あるいは方法があるのかもしれませんが、少なくとも私は知りません。それでは

Linux で無線LANは、というと、以前に LANカードの認識に成功しているのですが、事情があってそのカードは手放してしまい

ました。今手もとにあるのは最新の Prism 3.0 チップを搭載したカード(PLANEX GW-NS11H)で、これは

私が使っている Linuxのディストリビューション(バージョン)では動きません。とにかく Linux の世界では一世代くらい前の

機器を使うのが無難であるということでしょう。

有線の LANカードは Linux上でも有効です。しかし前述の理由で物理的にルータとつながりません。残された方法は

モデムとパソコンを LANケーブルでつなぐことです。その場合、パソコンに PPPoE(point-to-point protocol over

ethernet)を可能にするソフトをインストールしなければなりません。ルータ経由の場合はルータ自身が PPPoEの機能を持って

いるので、パソコンにLAN インターフェイスさえあればインターネットに接続できるのですが。

最近の Linuxは最初から PPPoE の機能を搭載していますが、私の場合は追加しなければいけません。ネットで検索

するとそのためのソフトがすぐ見つかりました。http://www.roaringpenguin.com/pppoe/ にあります。RP-PPPoE と

呼ばれるこのソフトは rpm パッケージになっているので、Linux に詳しくない人でも比較的簡単にインストールすることが

できます。ただし、rpm 4.0 形式のパッケージなので、古いバージョンの Linux(例えば Red Hat 6.2)では扱う

ことができません。といって rpm 4.0 をインストールしてしまうとそれまで使っていた rpm 3.x 形式のパッケージが扱え

なくなってしまいます。しかし抜け道がありました。rpm 3.0.5であれば rpm 4.0で作成されたパッケージを扱うことが可能

なのです。早速これもダウンロードして、やっと Linux で ADSL接続が可能になりました。

スイッチングハブ内蔵のルータを買ってくれば、こんなに苦労せずとも済んだのですが...

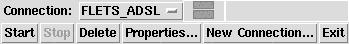

RP-PPPoEのインターフェイス 接続すると濃い灰色の部分が緑色に点灯する

2003年8月

9月も半ばになろうとしているのに、記録的な暑さが続いています。パソコンには気の毒な時期ですが、8月の末に

職場で使っている 380 が不調になりました。使用中に不意に電源が落ちてしまいます。どうもシステムボードがおかしく

なったようです。

ネットで代替機を探してもよかったのですが、とりあえず、閑職についていた 560 をお仕事マシンとしました。

これまでは外付け FDDがじゃまになることもあって、職場で使うのを避けていましたが、ネットワークが当たり前となった

現在ではファイルのやり取りもネットワーク経由で可能ですので、FDDなしでもあまり問題はありません。しかし、モバイル

マシンとして十分な実績があるものの、筐体は 380ほど頑丈ではないと思われるので、本体の上に書類などを積み上げるのは

ご法度となります。

幸い、データは無事に 380から引き継ぐことができました。職場で使うには Win98がほぼ必須なので、Win95からアップ

グレードしたところ、スタンバイができなくなってしまいました。以前 Win98をクリーンインストールで使っていたときはまったく

問題がなかったのでいろいろ試した末、LANカードの IRQを変更することで問題は解決しました。電源管理(APM)と他のデバイスの

間でリソースの競合があったものと考えられます。

560無印は2次キャッシュなしなので、どうしても動作はワンテンポ遅れた感じになりますが、考えられる限りの

チューンアップを施して何とか使っています。キーボードの作りは秀逸

なので、入力作業は快適です。560のころ(96年くらい)のパソコンが私は最も好きです。最近のパソコンは、スペックは比べもの

にならないほど高くなっていますが、コストダウンのせいで消耗品になりさがってしまった感があります。なんとか 560の

ようなオールドタイマーに長生きしてほしいと思っています。

話は変わりますが、ADSL導入から1ヶ月ほどして結局、有線ルータを購入してしまいました。前項に書いたように、

いろいろな制約から Linuxでインターネットにつなぐにはモデムと直結にせざるを得ず、他のマシンとファイルの共有をする

のも困難となるので、スイッチングハブ内蔵ルータ(メルコ BLR3-TX4L)の購入は避けられませんでした。

無線ルータ(NEC WL30A)は無線ハブモードに切り替えて引き続き使っています。今では無線LANアクセス

ポイントの機能だけなら極めて低価格のものが売られているので、私の場合ずいぶん無駄な投資をしたことになりますが、

古い機械を捨てずに済んだだけでもよしとすべきでしょう。私は NECのパソコンは好きではありませんが、通信機器に限っては

ある程度評価をしています。ターミナルアダプタがお役御免になったのは時代の流れから仕方ないとして、無線ルータのほうは

使用方法を変えながらまだ生き残っているのですから。

2003年9月

![]()