普段使いの Linux

このところ Puppy Linux 関連の記事ばかり書いていますが、実際、家では Linux で十分間に合っています。 但し、「窓」OS と違って多少の工夫が必要になります。

Puppy Linux 4.1.2 の場合、DVD の再生はデフォルトのメディアプレーヤーである Gxine

で可能ですが、以前に記したように、ThinkPad T43 で快適に視聴するには XVideo を有効にする必要がありました。 それでは、CD

はどうかというと、Gxine でちゃんと再生できますし、曲のタイトルも日本語で正しく表示されます。 ただ、Gxine

のユーザーインターフェイスでは、「窓」OS に付属するメディアプレーヤーのような一覧表示ができないのです。 xine

のもう一つのフロントエンドである xine-ui も試してみましたが、これはそもそも日本語のタイトル表示に対応していませんでした。

CD の再生とは関係ありませんが、xine には以下のアップデートを加えています。 これにより、Puppy 4.1.2 オリジナルの Gxine よりも再生可能なフォーマットが増えています。

ffmpeg-20100408-0.9.pet

xine-lib-1.1.19-p4-FULL.pet

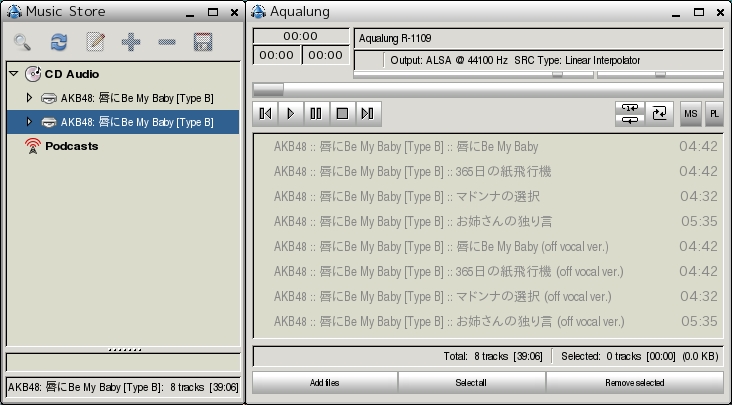

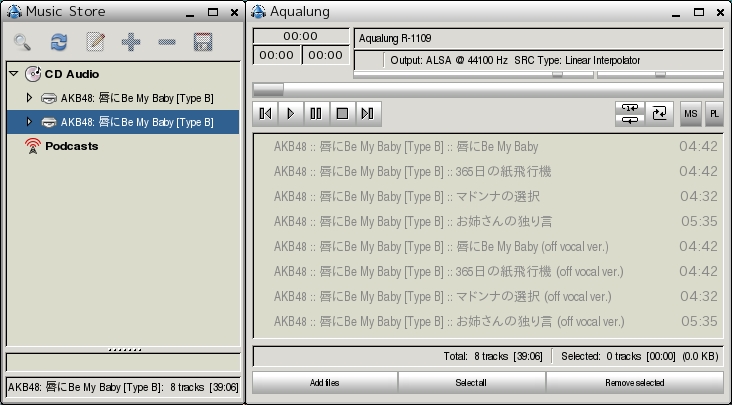

さて、CD の快適な利用のために 412 Collection (http://412collection.neocities.org/index.html) にある Aqualung というソフトをインストールしてみました。 zip

形式のファイルをダウンロードして解凍すると、Aqualung 本体の pet パッケージの他に glib-2.18.3 と

libsamplerate.so.0.1.7 の pet が含まれています。 私のマシンは最新の Firefox を動かすために glib-2.22.2 にアップデート済みなので、glib

パッケージは入れません。 インストールは正常に終わり、曲のタイトルが日本語で表示されることも確認できましたが、CD を再生しているだけなのに

CPU の使用率が異常に高くなりファンが高速で回り始めました。 これはおかしい、ということで、Aqualung 本体を別のパッケージに差し替えてみました。(私のマシンは Puppy 4.1.2 にライブラリのアップデートを加えているので特殊な環境だと思います。)

結局インストールしたパッケージは、

aqualung-svn1109.pet

libsamplerate.so.0.1.7-2.pet

操作メニューの表示は英語ですが、曲名は日本語で正しく表示されます。 しかし、デフォルト設定では freedb.org

のデータを参照するので、日本のアーティストの情報は必ずしも網羅されていないようです。 以前 Vine Linux で Grip

というソフトを使っていた時のことを思い出して、freedbtest.dyndns.org (HTTP port 80) に設定したら、AKB48

の CD もちゃんと表示されました。 余談になりますが、Zard の CD は freedb.org

でもちゃんと表示されました。 ジャンルが違うし、Zard はアニメの主題歌を通じて外国でもよく知られているので、単純に比較できませんが...

光学ドライブが2つ表示されているのはご愛嬌。 実際には1つしかありません。 エイリアスの設定を反映しているようです。 なお、このソフトは右クリックでの操作を多用します。

一方、Puppy Linux 5.7.1 では、Pmusic がデフォルトの CD

プレーヤー兼リッパーになっているのですが、日本語タイトルは ???

になってしまいます。フォントの設定を変更できれば表示できそうですが、「設定」画面にはそれらしい項目がないので、通常はいじらない設定ファイルを書き

換える必要があるのかもしれません。 とりあえず Puppy 5.7.1 でも Aqualung

を使うことにしました。 こちらはパッケージマネージャが依存関係を解決してくれるので自分でパッケージを探し回る必要がありません。

付け足しですが、Puppy 5.7.1 に xine-ui

をインストールすると、日本語メニューが用意されているのに日本語を含まないフォントが指定されているので、メニューはいわゆる豆腐の状態になります。 これの簡単な解決策がネットで紹介されていました。

/usr/share/applications/xine.desktop

をテキストエディタで開いて、Exec= で始まる行を以下のように書き換えます。

Exec=env FONTCONFIG_FILE=/dev/null xine

わざとフォントの設定を失敗させ、デフォルトのフォントで表示させる、ということらしいです。

Linux を家で普通に使うには、web

ブラウザやオフィスソフトに加えてマルチメディア関連のソフトの充実が重要だと思います。 Linux

の中にもそういう分野を得意とするディストリビューションがあるのでしょうか。 そうであっても、動作が軽く、リカバリーも簡単な Puppy

Linux からは容易に離れられませんが。

2015年12月

追記 : Puppy 5.7.1 の Pmusic の文字化けについては、cddaplay-0.0.1.pet をインストールすれば直るようです。 Puppy 日本語フォーラムに情報が

ありました。 私の環境では Pmusic そのものの挙動がおかしいので試していません。

Puppy Linux で年賀状印刷

私はここ数年、年賀状の作成に苦労してきました。 HP のプリンタ Officejet 100 Mobile

がはがき印刷に対応していないからです。 T43 関連の記事に書いた赤外線印刷は Canon BJC-50v で印刷するためですが、インクカートリッジは既に生産終了になっています。

Officejet 100 Mobile を買う時に購入者のレビューを見て、はがき印刷に対応していない、というのは知っていました。

しかし、自分ではがきサイズの用紙設定を作ればいいだろう、と高をくくっていたら、なんとハードウエアが対応していないのでした。

はがきのような小さな用紙への印刷が苦手らしく、給紙がうまく行われないために印刷位置がずれてしまうのです。

これでは宛名印刷などできませんし、文面も印刷がずれて体裁が悪くなってしまいます。 OS 以前の問題です。 宛名は手書きで処理していました。

今年、年老いた母から宛名印刷を頼まれました。 パソコンに関する資格を持っているのに宛名印刷はできない、などと言えません。

ネットで調べて、最安値のプリンタ Canon iP2700 を買ってきました。

このプリンタについては「プリンタ付きインクカートリッジ」とか「インクカートリッジを買うよりももう1台プリンタを買ったほうが安い」などと言われてい

ますが、5年間製造が続いているベストセラーらしいです。 Linux 用ドライバも用意されています。 親切な方が pet

パッケージも作って下さっています。

canon-ip2700-3.30-i486.pet

( libtiff4 を要求される場合は、libtiff4_3.9.5-2ubuntu1.8_i386.deb を解凍して libtiff.so.4 と libtiff.so.4.3.4 を取り出し、/usr/lib に入れてください。 特に Puppy 4系の場合、ディレクトリ構造が ubuntu とは異なるので。)

さて、はがき印刷に使うソフトですが、AdobeAIR ランタイムで動く「プリントマジック」があります。 Puppy での

AdobeAIR の利用の仕方について、Puppy 日本語フォーラムに投稿があったので参考にさせてもらいました。 まず、Adobe サイトから AdobeAIRSDK.tbz2 をダウンロードして任意のフォルダに展開します。私は ~/my-applications/AdobeAIR

に展開しました。 次に、プリントマジック Linux 用をダウンロードして unzip コマンドで解凍します。 私は

~/my-applications/printmagic に置きました。 そして起動用スクリプトを書きます。

printmagic.sh

#!/bin/sh

~/my-applications/AdobeAIR/bin/adl -nodebug

~/my-applications/printmagic/META-INF/AIR/application.xml

~/my-applications/printmagic

画面上では改行しているように見えるかもしれませんが、命令文は実際は1行です。

余談ですが、この方法で radiko アプリも動くことを確認しました。ただし、radiko

はブラウザでも聞けますし、そのほうが CPU に負担をかけなくて済みます。 ( AdobeAIR を利用する際に Puppy 4系では

glibc のアップデートが必要かもしれません。 私のマシンは Firefox 対策で version 2.10.1 にしてあります。→ Firefox と Youtube )

プリントマジックはちゃんと動作しますが、印刷がうまくできませんでした。これは、プリンタ側の用紙設定を「はがき」にしても、プリントマジックがその設

定を認識しないためです。 OpenOffice からは、はがきサイズできちんと印刷できることを確認しています。

プリントマジックと他のプリンタの組み合わせならうまくいくかもしれません。 残念。

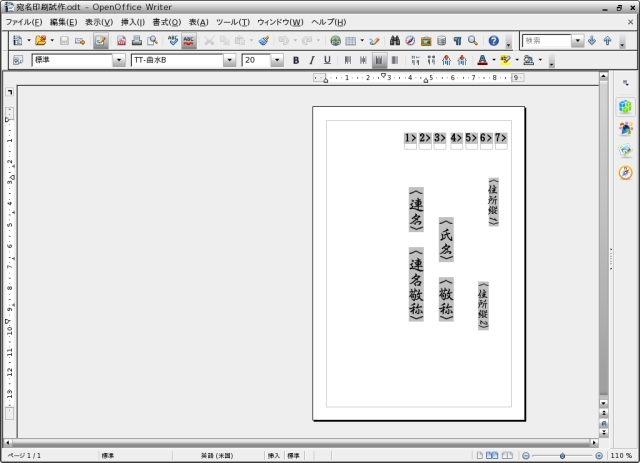

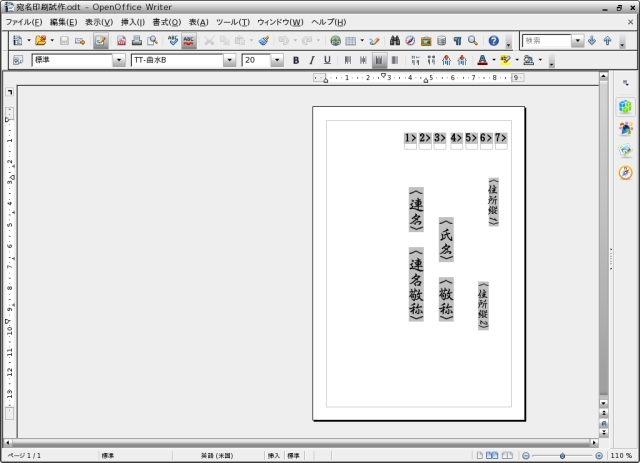

それではどうするか。 OpenOffice で宛名印刷を行います。 LibreOffice でも同じことだと思いますが、かつて

Lotus 1-2-3 を使っていた私は、IBM (Lotus) の流れを汲む Apache OpenOffice を使っています。

宛名印刷についてはネット上に情報がありますし、テンプレートもダウンロードすることができます。 私は「縦書き宛名印刷」 tategaki.lzh を利用させてもらいました。 これを解凍して得られるファイルは古い形式で、現行の ODF フォーマットではありません。 また、この雛形は会社名や役職が含まれるビジネス用途のものなので、Calc

ファイルは、アラビア数字を漢数字に変換する計算式などを流用して作り直しました。 Writer のファイルは、郵便番号を入れる枠だけ残して、差し込み印刷フィールドを設定し直しました。

- 郵便番号以外は「挿入」→「フィールド」→「その他」→「差し込み印刷フィールド」で設定する。

- 郵便番号はひとつひとつの枠内について「右クリック」→「フィールド」で設定する。 さらに「右クリック」→「文字」で角度90度に設定する。 うまく文字を選択しないと、枠を選択してしまうことになるので注意が必要です。

- <住所縦2>の行は右揃え(縦書きの下は右)。位置は画面左端のルーラーで調整する。

- <氏名><敬称>の行も右揃え。 連名が必要なら同様に設定する。

現行の OpenOffice はデータベース経由で差し込み印刷を行うので、Calc のファイルから Base

のファイルが自動的に生成されます。 Calc のファイルを編集すると、データベースに反映されます。 Calc ファイルと関連付けられた Base ファイルは編集できません。また、Base を開いていると Calc

のファイルが読み取り専用になってしまい、編集できません。 実は私もつまずきました。

iP2700 で印刷できることを確認しました。

ただし、はがき印刷専用ソフトと違って、文字数に応じた字間の調整など行われないので、見た目はあまりよくありません。 結局、母から依頼された印刷は

Windows のフリーソフトを使って処理しました。 私自身は、見た目など郵便の配達に影響しないと思っていますが。

2015年12月