|

|

|

|

すずめとり

3月も中旬になると、降雪もなく、暖かくなりはじめた陽を受けて、表面の雪が溶け、冬の間

木々から落ちた杉の葉、松の葉に混じって木の実も雪の中から現れる。それをついばみに

すずめが集まる。 春も近い!

直径60センチ 深さ15センチ位の、竹で作った籠がどこの家にもあった。

網目は2〜3センチ位であったと思う。この竹籠を使って

すずめを捕まえる。

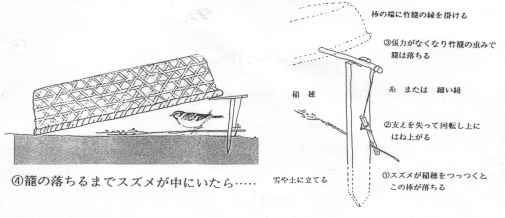

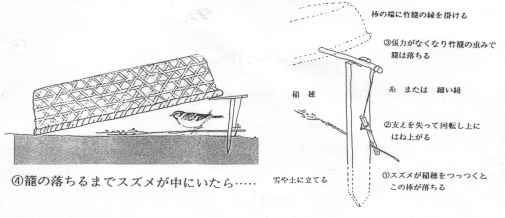

<その1> 最も原始的な方法

竹籠をひっくりかえし、籠の縁につっかい捧をして、そのつっかい捧にひもをつける。

物陰に隠れ、すずめが籠に入ったら・・・ ひもを引く。

・・・よほどタイミングがよくないとうまくいかない。

|

|

<その2> ちょっと進歩した方法

竹籠を杉の葉などで覆い、カモフラージュする。20センチ位の棒を立て、それに図のような仕掛けをする。

下の方の小さい捧に、籾のついた稲穂をくくりつけた棒を挟む。すずめが籠にはいって

この稲穂をつっつくと稲穂をくくりつけた棒が落ち、小さい棒もはじかれ 更に籠を支えていた棒もはずれ、結果として籠が閉じ

すずめが捕まる。?

この方法は設置する場所が適当だと、かなりの確率でうまくいった。

くその他>

トリモチやカスミアミ(霞網)という方法もあると聞いたが試したことはない。

<C男>

|

ボイ運び

春になって雪がガリガリにしまり、さらに山の雪が減って、ボイを雪の中から取出せるようになってくると、この仕事がある。 ボイ山までソリを運び、ニオの屋根の役目をしていたワラを取除き、平たくつぶれたボイをソリ に積む。ボイを山積みにして、ひとりが前を引き、二人が後を押して、1キロから2キロの雪道を延々と運び、家の中いっぱいに入れ込む。 に積む。ボイを山積みにして、ひとりが前を引き、二人が後を押して、1キロから2キロの雪道を延々と運び、家の中いっぱいに入れ込む。

朝は堅かった雪道も昼ころになるとやわらかくなり、ワラ靴や長靴がズブズブともぐり、ソリは重くなり、体は疲れるしで能率は半減してしまう。 夕方になると再び道はガリガリになり ソリはまたスムーズに走るが、身体はもうクタクタになる。

無理して一日で終わらせず、翌日にやれば良いようなものだが、そうはいかない。今日は残雪があって渡れた川も、明日は雪が溶けて遠回りになったり、土が露出してソリが滑らなくなってしまったりする。

従ってできるだけその日のうちにやることが必要であった。 <B男>

|

春山(ハルヤマ)

深い雪がようやく消えたころを見はからって、翌々年のための「春山」をする。

まだ木々に葉がつかないうちに、2メートルくらいの背丈の雑木を、ナタで切って、ひとかかえ分を細くて長い木(ネジ木=マンサク)でたばねる。

春の陽気のよい日にするから弁当を広げる時やお茶の時など気分のいいことこの上ない。当時はキツイなと思ったが、今にして思えばこの仕事ほど楽しい仕事はなかった。

こうして束ねたボイを夏の間、放置して乾燥させる。秋になると適当な場所を選んで積み上げ、一番上にワラを屋根状に覆い、また一年くらいそのままにする。そして冬の終わりに頃合をみて家に取込むわけである。 <B男> |

温床づくり

4月も10日ころになると、そろそろ出稼ぎに行った人達が帰ってくる。

あちこちで春の息吹きが感じられ、額ほどの雪解け場所を見つけて、温床をつくる。

雪割りをしながら、時には蕗のとうを摘んだり 、土の匂いを懐かしみ、春の足音を確める。 、土の匂いを懐かしみ、春の足音を確める。

畳一枚ほどの広さに、四方に杭を打ち、横棒にワラを結ぷ。

屋根ごみなどを詰めて、上に土を覆い醗酵させるという、古来から伝わる工法である。

苗床には、さつまイモ、ジャガイモの種イモを種え、茄子やキウリの種を蒔く。 <A男>

|

春まつり

4月12日、市野新田の春祭りである。

鵜川地区ではそれぞれの部落毎に20日ころまでに春祭りが行われる。その年の五穀豊穣を祈念して行われ、所によっては、舞なども奉納する。

市野新田では、春祭りといっても、特にかわった行事はない。

出稼ぎの人達の帰りを喜び、餅をご馳走に、神社にお参りし、一日農作業を休む。

雪も消え、田圃も顔を出す。山々では残雪を背にブナの芽がー斉に芽ぶきはじめるころである。雪深い山村にとって実に待ち遠しいー日である。 <A男

>

[その2]

4月12日はお宮さん(諏訪神社)の春祭り。

いつも道草を食っているのにこの日ばかりは、急ぎ足で家に帰る。

雪が少し残っている神社に、小遣い(20円位だったかな?) を持って出店にスットン飛んで行く。あんな小さな神社に何軒もの出店が出た。 今思うとまことに不思議である。

<D男 >

|

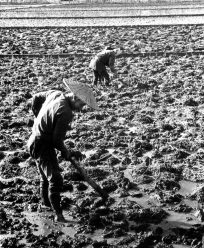

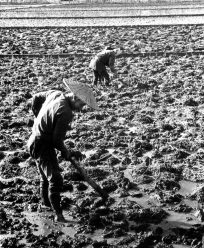

田こぎり

サラリヤ サラリヤ ・・・

と確かこんな文句であったか? 陽ざしも春らしくなると、あちこちで野良仕事の最盛期を迎える。

小さいころから「田こぎり」の手伝いをする。

平鍬に力ズラをつけ、数人で横に並び、打った土を更に細かく砕きながら、分家のじいさんの音頭で、一斉に前に進む。大変な重労働であった。鍬に振りまわされ、打手を替えながら、しかも自分だけ休むわけにもいかない。ジャブン

ジャブン と夕方遅くまで手伝う。

家路を急ぐころ、雨蛙の鳴く声が、労をなぐさめてくれる。

< A男 >

|

ぜんまいとり

春の小川がサラサラ流れる頃になると、ぜんまいとりに良く行ったものだ。

学校から帰るやいなやランドセルを放りなげ、テゴ(手寵)をぶらさげて友だちと山へ一目散。 子供のことであるから高い山や、けわしい谷間にはいけず、もっぱら裏山や川づたいをさわぐくらい。だから毎日通ってもたいした量にはならない。

食べるのも好きだけれど、山菜採りがまたまた大好きな私、今でも雪が消えトリアシが伸びてくる頃、“ゼンマイ情報”が耳にはいってくると、もうおちつかなくなる。

この性格に娘も似たのか、「一緒にゼンマイ取りにいこう!」とせがむ。

ああ山はいいなあ、自然はいいなあ。 くE子>

|

ブイブイ(浮島)

大沢のふもとの八郎池に湿地帯があった。雪解けを待ってここに行くのも楽しい。

小さな沼池があり、その中央部に畳一枚くらいの小さな島がある。その上に乗ると、ユサユサと揺れる。ちょっと気持ちが悪い。池の中に沈みそうで沈まない。この浮き島をブイブイといった。

ここでとれるセリは、家に持って帰ると 「これはいいセリだ」 と喜ぱれた。

近くに白い花弁のミズバショウが群生していた。

尾瀬のミズバショウはあまりに有名であるが、当時は見向きもされなかった。またミズバショウに似た「牛のダンペ(?)」もたくさん生えていた。 <C男>

|

パチ(メンコ)

子供のころの一番の遊ぴはパチ(メンコ)である。

大勢の仲間がいたから遊びからもれることはない。学校の帰りにベイケダの店でパチを買う。 大勢の仲間がいたから遊びからもれることはない。学校の帰りにベイケダの店でパチを買う。

カバンを放るなり「パチしね一か……」とよびかけ、夕方遅くまで遊びまわる。パチもすっかり泥だらけになって重くなり、なかなかめくれなくなる。 <A男>

〔その2〕

長く厳しい冬が終わりに近づき、雪も溶け始める時期は、おとなも子供も何かウキウキする。子供たちも土の見えた小さな場所を見つけては集まってくる。

そんなときの遊びは、パッチ(メンコ)が多い。自分のメンコで相手のメンコをめくる、一般的な方法と、木の台から相手のメンコを弾き落とす「懸賞」という方法が主で、ほとんど毎日、日が暮れるまで遊んでいた。

勝負は負けることが多く、小遣いの大半がこの購入資金に消えた。

そのころ、何年に一回か、静岡のおばさんがやってきて、この辺では手に入らない絵のメンコをもらい、友だちに自慢したものだ。 <D男>

|

|

に積む。ボイを山積みにして、ひとりが前を引き、二人が後を押して、1キロから2キロの雪道を延々と運び、家の中いっぱいに入れ込む。

、土の匂いを懐かしみ、春の足音を確める。

大勢の仲間がいたから遊びからもれることはない。学校の帰りにベイケダの店でパチを買う。