山の奥にも鹿ぞ鳴くなる

この道が果してよいのか悪いのか。思案にあまる時もあろう。 なぐさめを求めたくなる時もあろう。しかし、所詮はこの道しかないのではないか。

あきらめろと言うのではない。 いま立っているこの道、いま歩んでいるこの道、ともかくもこの道を休まず歩むことである。

自分だけしか歩めない大事な道ではないか。 自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。

他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、道はすこしもひらけない。 道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。心を定め、懸命に歩まねばならぬ。

それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。 深い喜びも生まれてくる。

[みかきもり] この一篇の随想はそのまま俊成「世の中よ」を解釈してくれていると感じます。 「世の中よ」は西行が23歳で出家した、俊成27,28歳頃の歌で、定家から見れば 幽玄の歌風を確立して和歌の第一人者となった俊成の人生を表現しているように見えたでしょう。

定家は父であり師匠である俊成に尊敬の念をこめてこの歌を選んだのではないでしょうか。

→世の中よ(和歌の世界)

→道こそなけれ思ひ入る(いまだない道に思いを定めて入る)

→山の奥にも(山の奥深くに入るように和歌の道を奥深く入る)

→鹿ぞ鳴くなる(よき道が示されたようだ;詩経「鹿鳴」示我周行)

⇒詩経「鹿鳴」は祖霊を迎える歌であり、1204年に亡くなった父・俊成に対する定家の想いが感じられます。

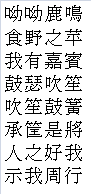

ゆうゆうと鹿は鳴き

野の白よもぎを食む

我に嘉賓あり

瑟を鳴らし 笙を吹く

笙を吹き 簧を鳴らす

筐を捧げ これをすすめる

どうか我を愛でて

よき道をお示しください

[備考]

鹿鳴はもともと祖霊を迎える詩で、嘉賓や人は祖霊をさす。

上記は鹿鳴の三章のうちの最初の章。

瑟(しつ):25弦の琴

笙(しょう):笙の笛

簧(こう):笙の笛の舌

筐(かたみ):神饌を供えるときに用いる竹で編んだ箱