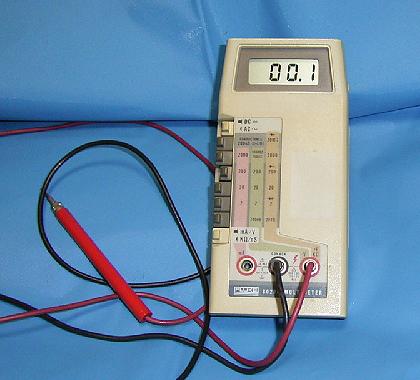

僼儖乕僋偺僴儞僨傿丒儅儖僠儊乕僞偱偡丅

僼儖乕僋偺僴儞僨傿丒儅儖僠儊乕僞偱偡丅

僼儖乕僋偺僴儞僨傿丒儅儖僠儊乕僞偑俁庬椶偵側傝傑偟偨丅丂巊偄傕偟側偄偺偵丅

僔儕乕僘偺徯夘偲偟偰偼拞敳偗偱偡偑丄楌巎弴偵愢柧偟偰偄偒傑偟傚偆丅

傑偢俉侽俀侽俙偱偡丅拞屆峸擖偱偡丅

俈侽擭戙偺僥僗僞乕偱偡丅

偪側傒偵儅儖僠儊乕僞偲徧偟偰偄傑偡丅

堄枴偲偟偰偼偙偪傜偺傎偆偑惓偟偄偱偡偹丅

寴偔尵偆偲僴儞僨傿僞僀僾傑偨偼僴儞僪僿儖僪偺儅儖僠儊乕僞偲側傞傫偱偟傚偆偐丠

偙偺宍偼堦悽傪晽阹偟偨宍偱懠幮傕偢偄傇傫偲傑偹傪偟傑偟偨丅

崱偱傕儅僯儏傾儖儗儞僕偼偙偺宍偑巊偄傗偡偄偱偡偟丄傑偩傑偩尰栶偱偡丅

偦偺屻俉侽俇侽俙傕擖庤偟傑偟偨丅

偱偡偑丄慡偔巊傢側偄偺偱偙偙偵弌偡慜偵攧媝偟傑偟偨丅

偝傜偵俉侽俀侽俙傕巊傢側偄偺偱攧媝偟傑偟偨丅

師偼丄俈俈丄僆乕僩儗儞僕偵側偭偨弶傔偺傕偺偱偡丅

偙傟傕拞屆偱峸擖偟傑偟偨丅側偐側偐怴昳偼庤偑弌偣傑偣傫丅

俈俁丆俈俆丆俈俈偲偄偆俁僌儗乕僪偩偭偨偲巚偄傑偡丅

偙傟傕傛偔傑偹偝傟偰傑偟偨丅

曅庤偱儗儞僕愗傝懼偊偑偱偒傞丄偲偄偆偺偑攧傝偱偟偨偑丄幚嵺偵偼偦傫側巊偄曽偼偟傑偣傫偱偟偨丅

傾僫儘僌僥僗僞乕偺楢懕揑側昞帵偺曄壔偵懳峈偡傞偨傔偵僶乕僌儔僼偑悢帤偺壓懁偵偁傝傑偡丅

偙偺斀墳偼偦偙偦偙憗偄傕偺偱偟偨偑丄偦偺屻丄偳傫偳傫憗偔側偭偰偄偒傑偡丅

僇僶乕偺儂儖僗僞乕偺怓偼墿怓偱偼側偔丄杮懱偺怓偵嬤偄怓傪偟偰偄傑偡丅

偙偺僔儕乕僘偱壗偐婋尟傪抦傜偣傞堄枴偱慡偰偑墿怓偵側偭偨傕偺偑敪攧偝傟丄偦偺屻儂儖僗僞乕偺傒墿怓偑昗弨偲側偭偨傛偆偱偡丅

僔儕乕僘II丄僔儕乕僘III偲偄偆偺偑敪攧偝傟傑偟偨丄偙傫側姶偠偱偡丅

偙偪傜偱偡丅

嵟屻偼丄帪戙傪偳傫偳傫壓偭偰侾侾侾偱偡丅

偙偺侾侾侾(偲110丄112)偑俀侽侽俇擭侾侽寧傑偱偺儘乕僐僗僩僔儕乕僘偱偟偨丅

俀侽侽俇擭侾侾寧偵怴偟偄忋媺婡偵帡偨宍偺侾侾侽僔儕乕僘(114,115,117)偑敪昞偝傟丄侾侾侾偺宍偺儅儖僠儊乕僞偼儔僀儞僫僢僾偐傜奜傟傑偟偨丅

偙偺侾侾侾傛傝埨偄暔傕婡擻偑尷掕偝傟偰偁傝傑偡偑丄儅儖僠儊乕僞偲偟偰偼偙偺侾侾侽僔儕乕僘偑揔摉偱偟傚偆丅

偙偺忋偺僋儔僗偵偼丄侾俈侽僔儕乕僘(175,177,179)丄侾俉侽僔儕乕僘(187,189)偑偁傝傑偡丅

枖丄偙傟傜尰嵼偺僔儕乕僘偺慜偵偼俉侽僔儕乕僘偑挿擭偁傝傑偟偨丅

尰嵼偱傕俉俁亅俆丄俉俈亅俆偑俉侽僔儕乕僘倁偲偟偰巆偭偰偄傑偡(2006.11)丅

偦偺壓偺僔儕乕僘偼丄忋偱愢柧偟偨俈俈偺夵椙宆偱偟偨(73嘨)丅

偙偺侾侾侾偼丄儎僼僆僋偱棊嶥偟偨偺偱偡偑丄梕検應掕偲恀偺幚岠抣應掕偑弌棃傞偺偑庤偵擖傟偨棟桼偱偟偨丅

扐偟丄梕検應掕偼丄嵟彫抣偑侾値俥偱偡丅

廬偭偰丄侾侽侽侽倫俥傪應掕偡傞偲丄乭侾 乭偲昞帵偝傟傑偡丅

枖丄懠偺屆偄俀戜偼恀偺幚岠抣應掕偑偱偒側偄暔偱偟偨丅

埲壓偼丄俉侽僔儕乕僘徯夘偺僒僀僩偱偡丅

Fluke 83 DMM偲Fluke 87-III DMM偺丄AC揹埑儗儞僕偺廃攇悢摿惈偵偮偄偰丅

師偼丄偪傚偭偲屆偄敀崟偺僨僕僞儖僆僔儘乮99B ScopeMeter乯偱偡丅

偙偺儁乕僕偺暥復丄幨恀丄恾柺丄僨乕僞摍傪懠偵棳梡偟側偄偱壓偝偄丅

撪梕偺傒偍巊偄壓偝偄丅