---KATO製のEF510を13mmゲージと架線集電へ---

Japan Ueo Railroad Works

INDEX(目次)の表示

10年近くも前に店頭で見つけたKATO製のEF510レッドサンダー・・・

値段が当時でも安価で、思わず手に取りました

付属部品はそれなりに省略されているけどパンタグラフは金属・・・

しかし、台車をみてガックリ・・・

動力ユニットとなっていて、バックゲージが広く13mmゲージ化は無理・・・

あえて購入して改造不能になっても・・・と冒険もできず、その場で諦めました・・・

先日友田車両から、KATO製のEF81を購入したところ

13mmゲージ化ができそうにないと判明・・・

でも、このまま16.5mmで走らせるのはどうにも悔しいので

壊れてもいいから13mmゲージ化して欲しいと連絡がきました・・・

・・・EF81がせいぞろいです・・・

左から、自作紙製組立 金属キット組立 カツミ既製品 KATO製品 TOMIX製品(銀釜)

私が諦めたEF510の後に製作販売されたものです

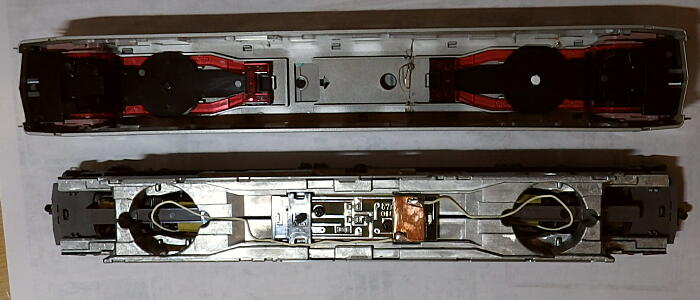

かって見たバックゲージが広い動力ユニットです

ほんとに壊すつもりで、分解していったところ・・・

ダイキャスト製の小型モーターでフライホイールまで装備した

優れもの?でした・・・さらにダイキャストがセンターで分離

プラスマイナスが分けられていて無理やり13mmゲージ車輪に納め

車輪が接触してもショートしないことがわかりました・・・

結果・・・EF81は13mmゲージ化できたのです

ならば、単純に後発製品がこのサイズなら、きっと先発の・・・

レッドサンダーEF510も・・・13mmゲージ化は可能と

手に入れたのが、EF510 509 銀釜 でした

JR東日本が、カシオペアけん引終了後にJR貨物へ転籍・・・

流れ星などのデザインを取り去ったシンプルなカラーリングの機関車でした

さっそくJURの標準軌間16.5mmの線路に入線させてみました

すっきりした綺麗な車体です

もちろん16.5mmで、動力ユニットは裏面からまず改軌は不能に見えます

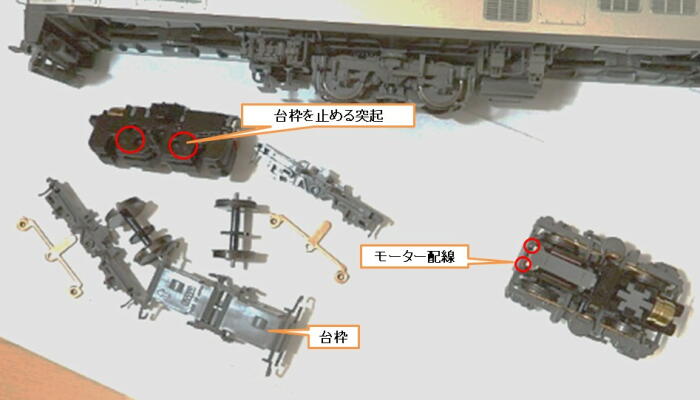

台車を分解してみました

台枠は16.5mmのバックゲージ14.5mmに収まるサイズです

台枠の片側2箇所にホールがあって動力ユニットの突起に収まります

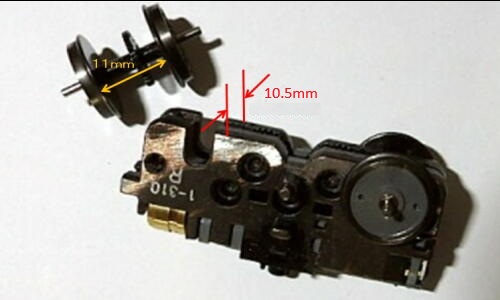

幸いにも。ダイキャスト製の動力ユニット本体は、台枠用の突起をヤスリ掛け

すると、10.5mm程度の幅になりそうです

でも、できるだけ細くしたいところです・・・

簡単に加工できるのはプラスチック製車軸の車輪です・・・

16.5mmのバックゲージは、14.4mmあります

JURにおける13mmゲージのバックゲージは、11mmですから

ギアの位置を変えないために車軸の両端からそれぞれ1.7mmカットします

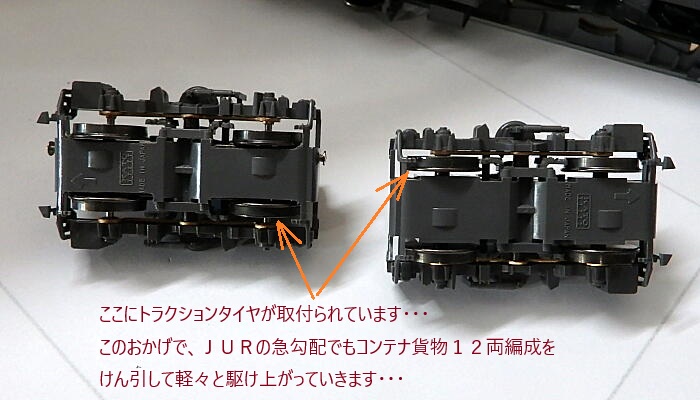

13mm化した動力ユニットともとの動力ユニットです

台枠は13mmゲージのバックゲージに収まるように加工します・・・

動力ユニットの突起にはめこむ両側の台枠ステー部分も削りとることになります

台枠の組立てには、削った台枠ステーの代わりに、動力ユニットの前後にドリルで

深さ0.5から1mm程度の穴をあけて台枠からボルトを入れて固定します

今回は1.5mm径の金属ボルトで突起の代用にしましたが、その際

中央に入れるとプラスとマイナスを左右に分けている動力ユニットがショートします

この状態で車体へ組込みます・・・右側はこれから改軌です

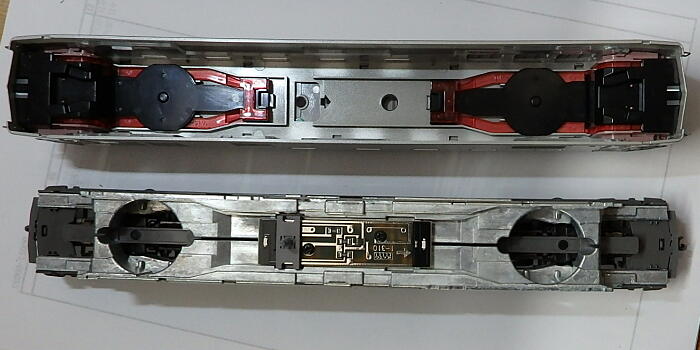

ボディを分離します・・・ほとんどウェイトです。

ウェイトは左右に分離され動力ユニットと同様に絶縁されています

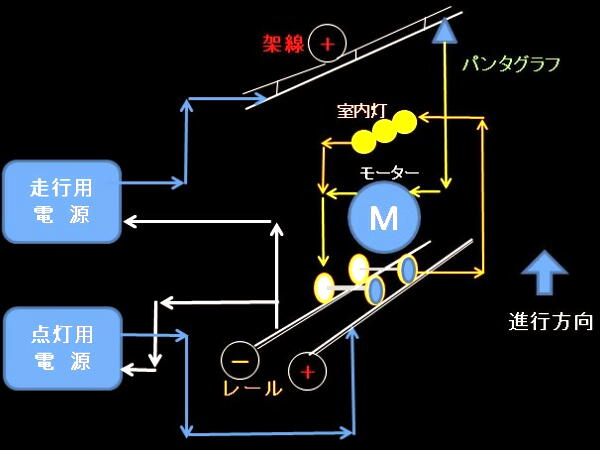

ウェイトの基盤上にパンタグラフから給電を受ける銅板を取付ます

もちろんショートを防ぐために、銅板はウェイトや基板とは絶縁処理をしています

この銅板に対応する車体内側天井に0.3mmの給電ラインをバネ状態でセットします

ウェイト間の白のラインが動力ユニットからカットした線です

動力ユニットは進行方向右側(右側レールから給電されるライン)の

モーター配線をカットしてパンタグラフと接続します

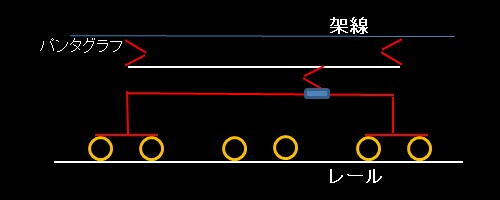

これで、ディーゼル・蒸気機関車と協調運転する際など

レール給電の車両と走行方向が同じになります

JURでは、架線は右側レールと同じで扱いで別電源ですが

左側レールはコモン線という共通の配線になっています

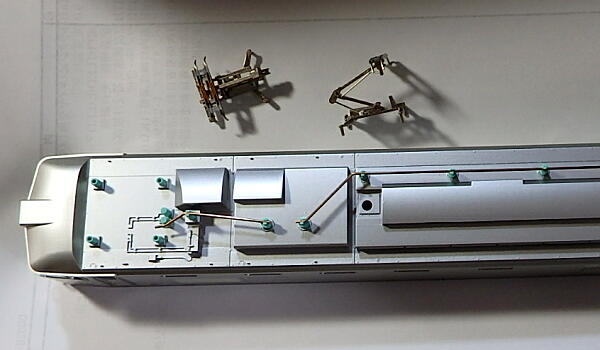

車体からパンタグラフを取外します・・・

金属製のパンタグラフは、なんとシュー部分がプラスチックでした・・・

パンタグラフにシューを新たに取付加工した後に給電ラインを

0.3mmリン青銅線でパンタグラフ台枠裏側に取付ます

このラインを画像の右端碍子の横から車内へ取り込みます

通電する可能性のあるウェイトを避けて給電銅板上に配線します

信号炎管、無線アンテナ、ホイッスル、ワイパーなども取付

連結器も自動解結させるためKDカプラーへ交換

エアホース等もスカートに取付装備してJUR車両工場から出場です

2025年〜令和7年7月5日

JUR車両工場から EF510 509 交直両用電気機関車 が改造出場です・・・

INDEX(目次)の表示

めいきんぐへ TOPページへ戻る 工事の記録へ