����̎��X�̏�i��v���Ȃǂ��Â��Ă��܂��E�E�E

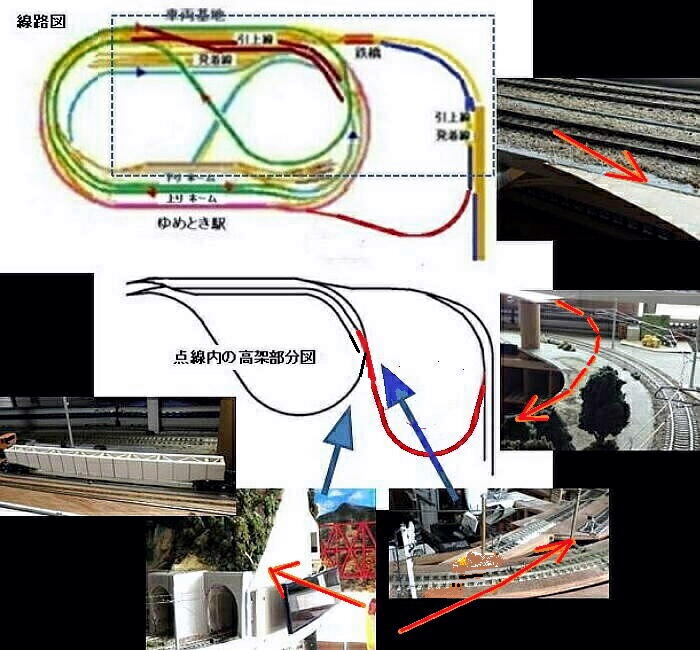

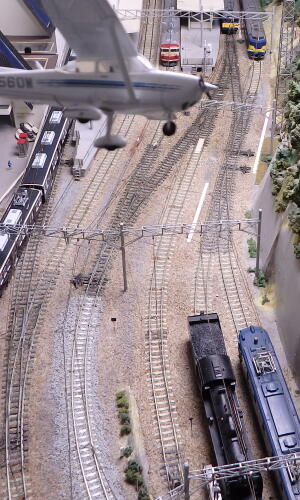

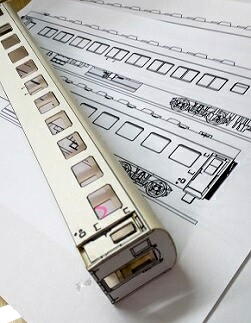

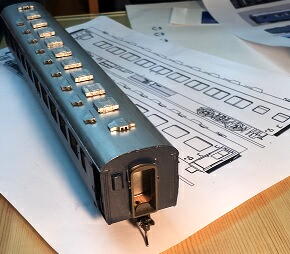

�h�m�c�d�w�i�ڎ��j�̕\��

�T�O�O�n�V�������O�n�ɑ�����YouTube�ɃA�b�v���܂���

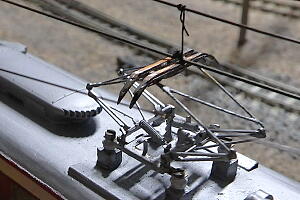

���s���ɔ����������`�p���^�O���t�̗����̒����ƁA�⏕�p���^�O���t�̍đg���āE�E�E

���`�p���^�O���t�̉E���J�o�[���ɁA�܂肽���܂�Ă���̂��⏕�p���^�O���t�ŃV���[�������Ă��܂�

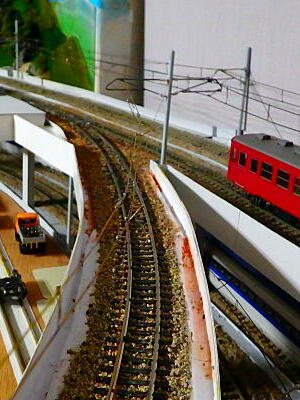

�ق��̐V�����ԗ��̃p���^�O���t�͋����ˏ㏸���ł����A���^�p���^�O���t��

��C�㏸�����̗p���Ă��āA�����Ԃ̒�d�Ȃǂɂ��ԗ��̈��k��C�����������ꍇ��

�p���^�O���t�����R�~�����A�ی�ڒn�X�C�b�`�i�d�f�r�j�ɂ��ː��n����

�ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�d�f�r�p�ɂˏ㏸���̗\���V���O���A�[���p���^�O���t��

�V�q�J�o�[���ɐ݂��Ă��܂�

���̃p���^�O���t�̐����ƃV���[�Ȃǂ��C�������܂���

�i�t�q�ł͎g�p���邱�Ƃ͂���܂���̂ŁA�_�~�[�ł̎�t�ƂȂ�܂�

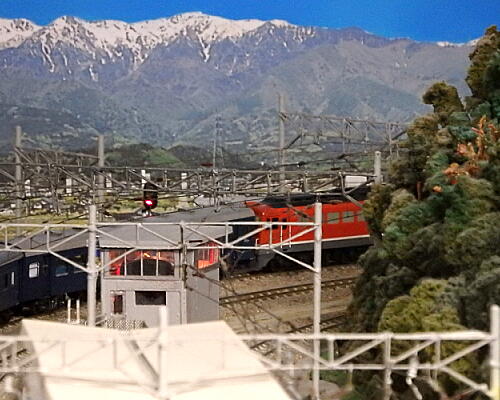

�Q�O�Q�U�N�������ɉ^�s�����ߓS�A�[�o�����C�i�[��

�W�Q�n�R�A���}�u�܂����v��

YouTube������B�e���Ă��āA�v���Ԃ��

�O�n�V���������点�Ă݂܂���

�u�܂����v�Ɠ����ɂO�n�V������������B�e���܂����E�E�E

�������^�s�́u�܂����v�����ҏW��YouTube�ɃA�b�v�������ł�

�O�n�V�����̓�����ҏW���Ă݂܂����E�E�E

�B�肽�߂��O�n�̓��悪�A�߂��炵�������Ȃ��Ă��āE�E�E

�P�Q���ƒZ���i�t�q�̂g�n�Q�[�W�^�s�H���ł̑��s�ҏW�ɋ�J���܂���

���A�ҏW���I���ƁA�ĊO���Ă��Ă�������������ɁE�E�E

�Ȃ̂ŁAYouTube���O�n�V������ �A�b�v���܂����E�E�E���E�߂ł�(��)

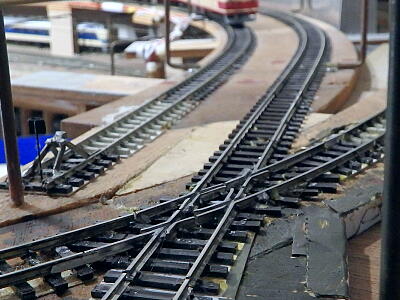

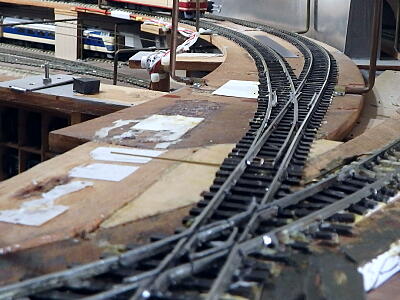

�O�n�V�����́A���`���̊����i�ŁA�p���t���b�g�������Ďv�킸��т�

�i�t�q�Ŋy�ɉ^�]�ł���悤�ɒZ���U���Ґ��ōw���������̂ł��E�E�E��

���ꂪ��J�̎n�܂�ł����E�E�E

�ԗ��̃J�v���[�i�A����j���ʓd�J�v���[�ŁE�E�E

�E�E�E���͎ԂɘA�����Ȃ��Ƒ��̎ԗ��̎������Ȃǂ��_�����Ȃ��E�E�E

�E�E�E�A���͐��H��ŃX���[�Y�ɂ����Ȃ��E�E�E

�E�E�E��������ɂ͂Ȃ�ƕҐ����Ɛ��H����~�낵�ĉ��|�����Ă���E�E�E

�E�E�E�p���^�O���t���A�ː��ɓ͂��Ȃ��E�E�E

�ȂǂȂǖ�肪�����ς��ł���

���̂O�n�V���������K�ɑ��s���铮��́A�����g�����Ă��Ċy�����ł��E�E�E

���Ȗ����ł����ˁE�E�E

�����̋�J�H��

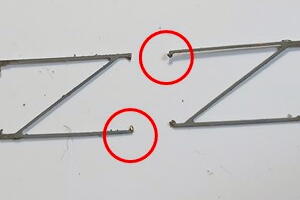

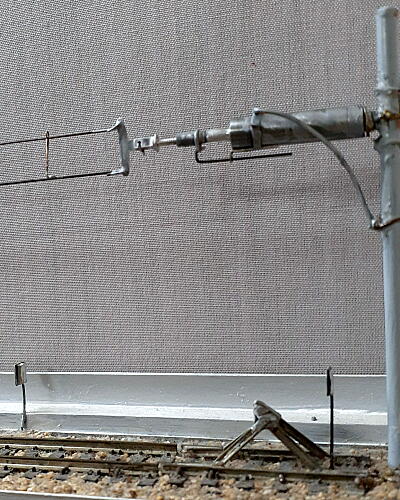

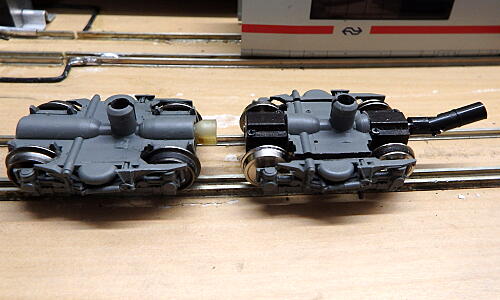

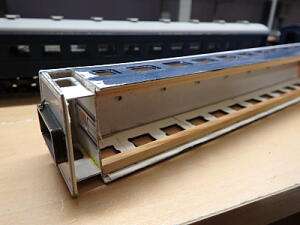

�O�n�V�����p���^�O���t

�O�n�V�����A�������

�ŁA���Ă݂Ă��������E�E�E

2026/�@1

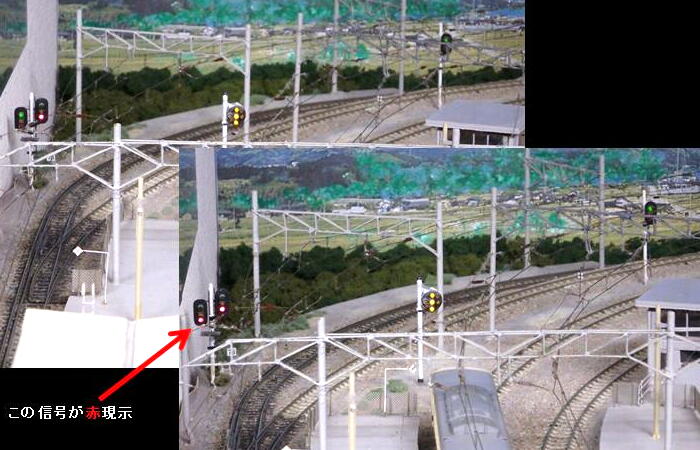

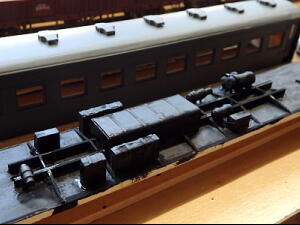

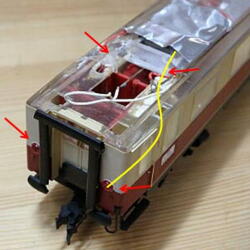

�M���t���@�̍H�������������Ƃ���ɂP�Ԑ��i�R����ԁj�̏o���M�����̏�ł�

�ԐF�����̂܂܂ł��E�E�E�p�d��͐���ɓ��삵�Ă���̂ŁA�{���͐F�����ł�

�����͌p�d�킩��̐�ւ��X�C�b�`��H���s�ǂƂ킩��܂����E�E�E

�V������H���������ĕ������܂������A��͂�o�N�ł����E�E�E

�S���͌^���ĕ��ʂ��ԗ��̐����E�E�E�ł��傤��

�����̂Ƃ��떲�S���i�t�q�́A�M���Ȃǐݔ��H��������ł��E�E�E

���������ԗ������S�ɑ��点�邽�߂̍�Ƃł��ˁE�E�E

�����̂̂����~�S�����Ȃ������������v���o���������ł��i�j

-----�i�H�\���@��ݒu���܂���-----

�i�H�\���@�́A�|�C���g�i�����j�̎�O�ɐݒu���ꂽ�M���@���Ή�����

�J�ʕ����i�i�H�j��\������M�������@�ł��E�E�E

����A�o���A�����A�����A���p�M���@�ɕ������܂��E�E�E

�@���p�M���@

�O���M��

�O���M��

���̑����ց@�@�@�@�{���ց@�@�@�@�E�������@�@�@�@

���p�M���@�i�F�����j�̉����ɐݒu���Ă���Q���i�H�\���@�ł�

�����i�|�C���g�j����\������Ă���i�H��\�����Ă��܂��E�E�E

���S�Ȃǂ́A�{���i�H���\������Ă���ꍇ�͂Q���Ƃ��_�����܂�

�i�t�q�ł́A�{���\���͎g�p���܂���

�_�����Ă��鑤���i���ł�����H�ɂȂ�悤�ɐݒ肵�Ă��܂�

�w�̏o���M���̒��p�͗�Ԃ̗L���ɂ�����炸�\������邩��ŁE�E�E

���s���Ă�����Ԃ��i�H�\���Ȃ����p�M���݂̂ő��s�����

��Ԓ�Ԓ��̐��H�ɓ������邨���ꂪ����܂����E�E�E

���S�̂��߂ɂ͖{���K�{�ł����E�E�E

�`�s�r�i������Ԓ�~���u�j �̌x��x�������삵�x��{�^�����m�F����

�Ȃ̂ɁE�E�E�܂��x��x�����E�E�E

�`�s�r�́A�T�b�ȓ��Ɋm�F���������Ȃ����

�����I�ɗ�Ԃ͒�~�������܂�

�T�b�ȓ��Ɋm�F������s���ƌx���x������`���C���ɂȂ�

���̂܂܉^�]���p����������ʒu�Œ�~������菇�ł��E�E�E

�������Ăьx��x���Ō��ǁA���Ԓ��߂ƂȂ��Ԃ͎�����~���܂���

����ɁA���̂܂܉^�]�̌p�����ł��Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E

�{���`�s�r�n��q�́A��x���삷��Ƃ��̌ケ�̒n��q��

�����ɂȂ�ݒ�Ȃ̂ɁA���̂��L���ɂȂ��Ă��ĕҐ����ʉ߂���܂�

�J��Ԃ��x���o����Ă��܂����E�E�E

�O�����ԐM���͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A�����I�ɒ�~�������Ă��܂����E�E�E

�`�s�r��H��_�����������s�ǂ̌��������炸

���ǃ����^�C���̋����Ւf�H���x���H�ɐݒ肵�ĉ^�]�ĊJ�ł��E�E�E

����Ȃ`�s�r����ɕ��A�͂������̂̉�H�s�ǂ��ǂ��ɂ���̂�

�o�N�̉�H�_���ɁA���炭�͋�J�������ł��E�E�E

�����̔��@�E�E�E

�F�c�ԗ��̉^�]������ɍs���܂����E�E�E

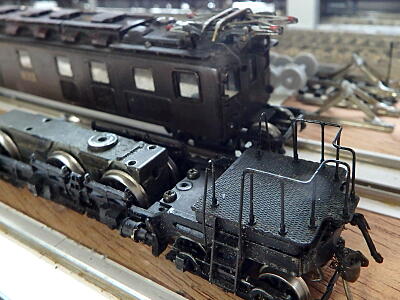

�W���~�S���̂ł��������C�A�E�g�Ɉ��|����܂������A������

�w��i�̃Z�N�V�����͌^���W������Ă��܂����E�E�E��

���̉w���ɍ��ꂽ�����̔��@�Ɏv�킸�����t�����܂���

�i�t�q�ł��A��߂Ƃ��w�O�Ɏ��̋@��ݒu���悤�ƁE�E�E

���[�J�[�e�Ђ̃T�C�Y�ȂǂׁA��������Ď��Ő��삵�܂���

�����̏Ɩ��ɍŏ��R���̃e�[�v�k�d�c�𗘗p�����̂ŁA���̋@���R��

���[�J�[�R�Ђ̎����̔��@��ݒu���Ă݂܂����E�E�E

�������S�~�����킷�ꂸ��(��)�ł�

2025/12

���炭�^�]���Ȃ��ł����}���^�C�iMultiple Tie Tamper)

���^�{�^���d�r�œ_�������Ă���ԓ��̂k�d�c�����������܂܂ł�

��H���m�F���Ă��Ƃ��Ɉُ�͖����A�X�C�b�`�����̐ڐG�s�ǂł���

�d�C�ړ_�����������u���������ŁA����Ȃɂ��ȒP�ɒʓd�s�ǂɂȂ�Ƃ́E�E�E

���^�̈����ȃf�B�b�v�X�C�b�`������Ȃ̂ł��傤���E�E�E�Ȍ�͕p�ɂɁH

�_��������悤�ɁE�E�E�Ǝv���Ă��܂�

2025/11

�d�e�P�T�֑��s���u���ڐ݂����d�e�T�W�̑�ւ��@�Ƃ��ď�z�^�d�g����

�����Ђ��������́@�d�e�T�W�P�O�T�@�j�`�s�n�������܂����E�E�E

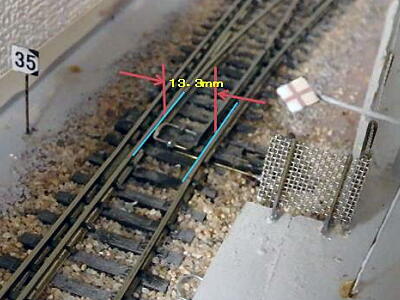

�i�t�q�H��łP�R�����Q�[�W���A�ː��W�d�@���������Ȃlj��C��o��E�E�E

���^�]�ŋC�ɂȂ����̂��A���ԕ����̌X�ł��E�E�E

���[�J�[�̂j�`�s�n���X������͔̂����Ă����悤�ŁA�l�b�g�Œ��ׂ��

�Ȃ�ƕ�C�p�̃A�b�Z���p�[�c���̔�����Ă��܂����E�E�E

�j�`�s�n�������Ă���Ȃ玖�O�ɉ��C�������i�ɂ�������̂ɁE�E�E

�Ƃ��v���܂������E�E�E

�������������Ŏ�ɓ��������i�́A�����炭�����o�ׂ̍ɕi�����E�E�E

�Ȃ̂Ő��S�~�̃A�b�Z���p�[�c����t�ĂƂ͂����Ȃ��̂��Ȃ��E�E�E�Ƃ�

�����Ƃ������i�Ȃ̂ŁA���ʂ͂��̂܂܉^�]����̂ŁE�E�E�C�ɂȂ�Ȃ�����

�j�`�s�n�����ǂ�Ȍڋq��Ώۂɂ��Ă���̂��Ȃ��E�E�E

�A�b�Z���p�[�c�͎����ŕ���������l���Ώۂ��Ă��ƂȂ�ł��傤�E�E�E

���āA���ׂĂ݂�ƃA�b�Z���̃p�[�c�́A���b�V���[���Ɣ���

�\�����t�ł���ꏊ���m�F���ē���E�E�E

�莝���̃v�����g���ă��b�V���[�ɑ���p�[�c��A�������Ď�t�܂���

�������o���̎��^�]���ŁA�ēx�i�t�q�H��ŕ������Ē��������̂��E���ł�

2025/10

���삩��S�O�N�z���̂d�e�P�T���A���s���ɉ��h��Əu�ԓI�Z���������E�E�E

���������H���ɂ���̂ł͂ƁA�ې���ƂŐ��H�̓_�������{�E�E�E

���������ɐ��H�Ɉُ���Ȃ��A�^�p���J�n����ƕʂ̌��ł��Z��������

�ԗ������≏���H�Ɣ����ȓ��ւ̐U����������������Ɏ��炸

���������\��������ꏊ�⓮�ւ̒������J��Ԃ��Ă��邤����

�X�|�[�N���ւ̗S���͂����Ȃnjo�N�ɂƂ��Ȃ��̏Ⴊ�����E�E�E

�������Ă͒����Ƒg���Ď��^�]���J��Ԃ����ƂƂȂ����E�E�E

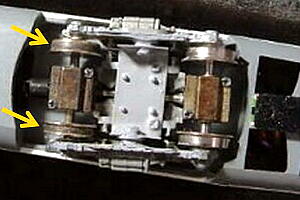

�C���T�C�h�M���̑g�����c�݂��E�E�E�����ɗ͂�������ƕ���E�E�E�o�N�ł�

���[�^�[���s���ɂȂ�V�����\�����i�Ɍ������Đ���������A��͂�Z���E�E�E

�ǂ����S�̊O�ꂽ�X�|�[�N���ւ������Ƃ������邪�A���ʓI�ȑ�Ȃ�

�����ŁA�P�R�����ŗ]��̓V�ܓ��������i���d�e�T�W���瑖�s�n�S�̂�

�ڐ݂��v�����čl�����E�E�E�K�����Ԃ��d�e�T�W�Ƃd�e�P�T�̑�Ԃ������E�E�E

��́A�P�U�D�T�����̓V�ܓ����_�C�L���X�g�M�A�{�b�N�X�����P�R�����Q�[�W��

���͎���ŁA�C���T�C�h�M�A��g�ݍ��킹�āA�P�R�����Q�[�W�Ő��삵������

���̃C���T�C�h�M�A��Ԃ�P�����āA�V�ܓ����̃_�C�L���X�g��Ԃ����ł�

�藣�����d�e�P�T�̃f�b�L���d�e�T�W�̃_�C�L���X�g����ԂɎ�t�E�E�E

�ŁA�Ȃ�ƍ������E�E�E

���q�p�@�֎Ԃ̂d�e�T�W�̍����͕Б��R�Ȃ̂ɂd�e�P�T�͂U�ł��E�E�E

�d�e�T�W�̐��Ԃ�P�����A�V�����f�b�L���ڐ݂����V�ܓ��̓��͌n�ł�

���������������d�e�P�T�E�E�E�p���^�O���t���o�r�P�T�ւd�e�T�W����ڐ�

���^�]�̌��ʂ̓g���u�����Ȃ��A�ʏ�̉^�p�J�n����y���ɑ��s�ł��E�E�E

�p���^�O���t���o�r�P�S�����������O�̂d�e�P�T�E�E�E

2025/ 9

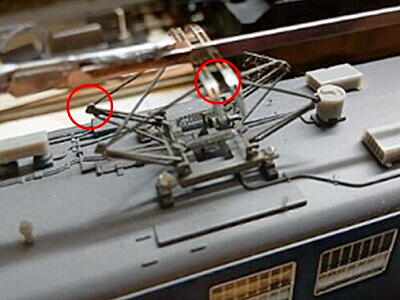

�C�ɂȂ��Ă����K�[�^�[�����o�[�W�����A�b�v�E�E�E

������E�E�E�K�[�^�[����ɂ�����W�߂������ɂ�

�����肪�ݒu���Ă���摜����������܂����E�E�E

���������̎�t���@��g�p����Ă���|�ނȂǕs���ȓ_������

�܂��͌�������ȗ������`��Ŋ��������܂����E�E�E

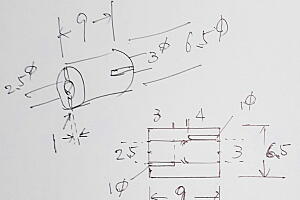

����͂i�t�q�H��œƎ��̐v���s�����������t�܂����E�E�E

���ۂƘ�����������������Ǝv���܂����E�E�E

����Ȃ�ɏo�����Ǝ������Ă��܂�

���Ȃ݂Ɍ�����̓��́E�E�E�������̖ԁE�E�E

2025/ 8

�N�����P�S�T�̃p���^�O���t�����s������E�E�E

�ː��W�d�։��H�ł���p���^�O���t�o�r�P�U�̊����i��͌^�X���߂ɂ����܂���

�\�肵�Ă������[�J�[�̍ɂ��Ȃ��A���X�l������\�Z�I�[�o�[�E�E�E�ł���

�ʃ��[�J�[�̐��i���Ȃ�Ƃ��Q�w�����܂����E�E�E

�����ڂ͂��̂Ȃ����i�ŃV���[�̉ː��Ή��������Ȃ��ł����̂̓��b�L�[�ł���

�ł��E�E�E���i�Ƀo���c�L���������悤�ŁA����͂������肵�����Ȃ��̂Ȃ̂�

�����̓p���^�O���t��g���Ȃ�Ɖ��H���ȒP�ɊO��Ă��܂��܂���

�E�E�E�͌^�X�ŊJ�����Ċm�F���Ȃ������E�E�E

���̃p���^�O���t�͊��Ȃق��̐��i�ł��E�E�E

�ǂ����G�b�`���O�H���H�̂悤��

�q���W�������ɒ[�ɒZ���Ȃ��Ă��܂���

����I�ɓ_���������s���Ă����̂ł����A���̕Б��̃p���^�O���t��

���ɑ��s���͂���ė��������ł��E�E�E

�㑱�̉ݕ���Ԃ��x���Ȃǂ��炭�_�C�����݂���܂����E�E�E

�V���ɂȂ��ĂЂ��Ȃ��Ƃ����d�e�T�P�O�⊘���j�`�s�n�������i����

�P�R�����Ɖː��W�d�։������ē������܂����E�E�E

�j�`�s�n���̂d�e�T�P�O���P�R�����Q�[�W�Ɖː��W�d��

2025/ 7

���C�A�E�g�̐���J�n����Q�W�N�ɂȂ�܂��E�E�E

�P�R�D�R�����̘H�����g�����J��Ԃ� ���G�Ȕz���ɂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E

�g���V�����P�U�D�T�����ŁA��߂Ƃ��w�������̂� ����Q�U�O�X�e�ł�

���s������H�͉w�\�����P�R�D�R�����Ƃ� �f���A���Q�[�W�i�R���j����ƂȂ�܂�

�摜�̂Ȃ��̎ԗ����N���b�N����Ƒ��s���悪����܂�

2025/ 6

���O�̉ː��I�[�ɂ��ݒu�����V���ȃe���V�����o�����T�[�E�E�E

�����͒������E�E�E

�R���������H�쏊����V���ɉ��ǔł̃e���V�����o�����T�[���͂��܂����E�E�E

�L�k�����������ɉ��ǂ��ꂽ�ː��e���V�����o�����T�[���Ăѐ��삵�Ă���܂����E�E�E

2025/ 5

�ː��I�[�ɐݒu�����e���V�����o�����T�[�E�E�E

�R���������H�쏊����Ɖː��̃g���u���ɂ��ĐF�X�b�������Ă��܂����E�E�E

�ː��̂���ݖh�~�ɁA���^�̃X�v�����O�Ńe���V�����������Ă���Ƃ����b����

�Ȃ�Ǝ������ː��e���V�����o�����T�[�̖͌^�삵�Ă���܂����E�E�E

�������X�v�����O���}������Ă��蓮�삵�܂�

���������W���O�Ԃ̏I�[�Ɏ�t���܂���

�ː��͉��x�Ȃǂ̕ω��ŐL�k���܂��E�E�E�����K���Ɉ�������̂ɕK�v�ȋ@��ł�

���^�X�v�����O�����H���Đݒu���Ă���i�t�q�̉ː��e���V�����o�����T�[�ł�

�����ԗ��Z���^�[�������ɐݒu�����|�̉ː��E�E�E

�|�̉ː��͒n���S���Ȃǂō��������̂���Ƃ���Ŏg�p����Ă�����̂ł��E�E�E

���ʂ̉ː��ƈ���āA�����ݔ����s�v�Ŏ������ɂ͍œK�ł��E�E�E

����ŁA�p���^�O���t�̓���m�F���ȒP�ɂȂ�܂���

2025/ 4

�x�����s�������@�U�U�{�ɑ����đ��Đ��������Q�W������z���܂����E�E�E

�����ŁA�U�U�{���W�������ʂɍĕ҂��܂���

�d�C�@�֎ԁE�E�E�E�E�E�P�T�{

�f�B�[�[���E���C�@�֎ԁ@�W�{

�����d�ԁE�E�E�E�E�E�E�P�S�{

���d�ԁE�V�����E�E�@�W�{

�C���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�@�V�{

����ԗ��E�E�E�E�E�E�E�@�R�{

���S�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�W�{

�O���ԗ��E�E�E�E�E�E�E�@�R�{

��Ԃ�������@�֎Ԃ��ƂɈ�̃W�������ɁE�E�E�ː������ԂȂǂ͓���ԗ��ł�

�z�[���y�[�W�����ł��{�����₷���Ǝv���Ă��܂����E�E�E

�ǂ�ǂ�y�[�W�������Ă����܂��E�E�E

2025/ 3

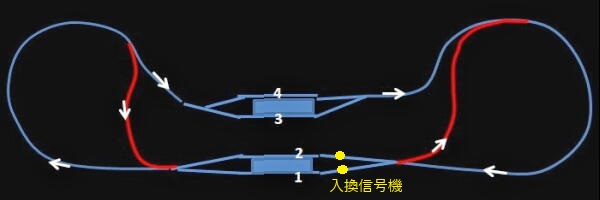

���q�ɏ���ė�Ԃ���H�ɓ������Ă���ƁA�z�[�����O�a��ԂɁE�E�E

�P�E�Q�ԃz�[����������֏o��������Ԃ́A�R�E�S�ԃz�[���֖߂��Ă��܂�

���̎��A�ʉߗ�Ԃ̑Ҕ��Ȃǂ��\�ɂȂ��Ă��܂��E�E�E

���ۂ̘H���Ƃ͈Ⴂ�܂����E�E�E�T�O�}�ł�

�}���N���b�N����Ǝ��ۂ̘H���}������܂�

�������@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�������

�������A���łɂR�D�S�Ԑ��ɗ�Ԃ���Ԃ��Ă���ꍇ�ɁA�P�E�Q�Ԑ�����

��ԂԂ����邱�Ƃ��ł��܂���ł����E�E�E

�����ŁA�P�E�Q�Ԑ����甭�Ԃ�����Ԃ́A�A�����ʉ߂̂��Ɠn��|�C���g��

���o�[�X������ƁA�܂��P�E�Q�Ԑ��ɖ߂邱�Ƃ��ł��܂��E�E�E

�E�E�E�Ԃ̐��i�������܂��E�E�E

���o�[�X������Ԃ̐i�s�����͋t�ŁA������֔��Ԃ�����K�v������܂�

�K���A������g���l���̒��ɋ@�֎ԕ����]���p�̓n��|�C���g������܂�

����𗘗p����ƁA�Ăу��o�[�X���ĂP�E�Q�Ԑ��ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��ł��܂�

�E�E�E��������͋t�s�ɂȂ�̂ŁA�Ԃ̐��i�������܂��E�E�E

�����ɂ́A�F�����o���M��������܂����A���̉^�]�p�̉�����ɂ͐M��������܂���

�����łP�E�Q�Ԑ�������ւ̑��ԗp�ɁA���ꂼ������M���@��ݒu���܂���

�{���^�p�Ȃ̂ŁA�Q�����c�^�M���Ƃ��Ă��܂��E�E�E

�W�O���̂P�Ƃ����Ă����ǂ͏��������āA���̋Z�p�ł͓_��������Ƃ���܂ł�

�ł��܂���E�E�E�_�~�[�ƂȂ��Ă��܂��܂������A���͋C�͏[���y���߂܂�

�S�W�N���s���Ă����d�e�U�S�̑O�Ɠ��̕Б��������܂����E�E�E

�����d���̋ʐ�ł����E�E�E

�����V�[���h�r�[���ƌĂꂽ���a�T�C�Y�����^�̃��C�g�ł�

��i�P�Q�u�̓d���́A���a�R�����ŕė����ƌĂꂽ���̂���ʓI�ł���

�����ŁA�V�[���h�r�[���ɑΉ����Đ���ׂ����������Y������������Ă��܂���

�ė����̃X�g�b�N�͂���̂ł����A�c�O�Ȃ��炱�̃����Y���͂���܂���

���݂̖͌^�́A�k�d�c�����ʂȂ̂Ń����Y������ɓ���邱�Ƃ͂܂������ł��E�E�E

����ɓ����悤�ȃT�C�Y�̂k�d�c���Ȃ��A���ԈˑR�̎ԗ��ɐV���Ɏ�ɓ���k�d�c��

���H���đg�ݍ��ނ̂��E�E�E����ς�A�s�\�ɋ߂��ł�

�Ȃ̂ŒP���ɕė�����g�ݍ��ނ��ƂɁE�E�E

�����Y�̑���Ɍ��t�@�C�o�[��ؒf���ĉ��H�ł��E�E�E

�����Y�����ɒZ���J�b�g�������t�@�C�o�[���g���܂�

�����Y�����g�p���Ă������̑O�Ɠ��@�@�@�@�@�@�@�@���t�@�C�o�[�ƕė����։����o�[�W����

�Ԃ̃v���X�`�b�N�������͌������ė���

2025/ 2

�ԗ������́A�ԗ���ԗ����i�E���u�̏�ԁA��

���Փx�����������������S���s�Ɏx��̂Ȃ��悤�ɕ�C���s���܂�

�͌^���E�ł����̌����͌������܂���E�E�E

�����č��S�ł́A�قƂ�ǖ������R�`�P�O�����Ǝ��{�����

�d�ƌ����i�q�ݎԂ͗�Ԍ����j

�P�`�R�����܂��͑��s�R���j����

��Ԍ����i�q�ݎԂ͎d�������j

�@�֎Ԃ�d�Ԃ́A�U�����Ł@�Ǖ������@�Ȃǂ��K�肳��Ă���

���S�^�s���ۂ���Ă��܂����E�E�E

�S�N�܂��͑��s�U�O���j���ōs���@ �d�v������ �@��

�ԗ������ē��͔������u�A���s���u�A�u���[�L���u�A�v��Ȃ�

�d�v�ȑ��u�̎�v�������������܂�

�W�N�ōs���@�S�ʌ��� �@��

�p���^�O���t�A��ԁA�ԗւȂǎԗ��̎�v���������O���đ����I��

���ׂ�ł��傪����Ȍ��������{���܂��E�E�E

�i�t�q�ł��A�d�ƁE��Ԍ����͉^�]���ɂ��̓s�x���{���Ă��܂���

���s�����͌v���ł��Ȃ��̂ŁA�S�ԗ��Ƃ��@�S�N�@�Ł@ �d�v������

�W�N�Ł@�S�ʌ��� �@�����{���邱�ƂƂ��Ă��܂��E�E�E

�ۗL�S�W�W���̌������Ԍv����

�G�N�Z�����g�����������Ԍv���V�X�e�������Ă��܂�

�ȑO�́A�ԗ������L�^�\�����X�Ɋm�F���Č����v������ĂĎ��{���Ă��܂�����

�������Ԃ��Ă��Ă��C�Â������̂܂܉^�s���Ă����Ƃ������Ƃ�����܂���

���́A�V�X�e�����ғ�������ƁA�������{�P�����O���v�����\����

���Ԃ�����Ԏ��Ōo�ߓ�����������܂�

�Ԏ��ɂȂ�Ή^�s��~�ő��₩�Ɍ������邱�ƂƂȂ肷�E�E�E���S�̂��߂�

2025/ 1

���Ԃ��Ă���Ƃ���ς�M�����C�ɂȂ�܂��E�E�E

�����ŁA�����M���@�삵�Đݒu���܂���

�W�O���̈�̓����M���@�͑傫���T�������x�E�E�E

���̎��̔\�͂ł͎��ۂɓ_�������삳���邱�Ƃ͂ł��܂���E�E�E

���ǃ_�~�[�ł�

���������A�����́A�ԈႢ�Ȃ��A�b�v���܂����E�E�E

�_���ł��Ȃ��͉̂������̂ŁA�����Y�����Ɍ��t�@�C�o�[������܂����E�E�E

����Ɍ���������Γ_�����Ă���悤�ɂ݂��܂��E�E�E

2024/12

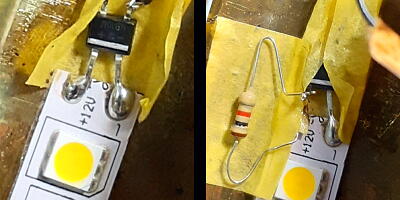

�d�Ԏ������̃e�[�v�k�d�c�֒�R�����t��H�����������܂���

����ł���ԃ��[�h�ʼn^�]����ƁA����ς薾�邢�E�E�E

�����H�������������P�S�T���ڂ̂S�W�T�n�E�E�E

2024/11

�d�Ԃ̎��������e�[�v�k�d�c�֒u�������鐮����Ƃ����������̂ł���

��ԃ��[�h�ʼn^�]���ĉ��߂Ă��̖��邳�ɁE�E�E

���s������J��Ԃ��ĂȂ�Ƃ����ǂ蒅�����P�x������Ƃł��E�E�E

�P�P�R�n�̖��邷���鎺�����ɔ�ׂč����̒����ς݂̂P�P�T�n�E�E�E

�k�d�c�e�[�v�Ɏ�t�������^�_�C�I�[�h�u���b�W�� �P�����@�O�D�Q�T�v �̒�R���lj�

�ȒP�ȉ��H�łȂ�Ƃ��[���ł���P�x�֒����ł��܂����E�E�E

���E�E�E���ꂩ���P�S�O���ɂP�{����R��lj������Ƃ��l����ƁE�E�E(��)

2024/10

�͂��݁H�Ƃ��������q�ɂ̂���YouTube�����L�n�P�W�P�n���}�u�₭���v��

�P�U�T�n��z�}�s�u���n�v�ɑ����ăA�b�v���܂����E�E�E

����B�e�̃A�C�f�A���������̓s�x�B�肽�߂Ă����摜����C�ɕҏW���܂����E�E�E

�B�e���Ȃ�����g���u�������ƏC���ɒǂ��Ă����̂�����ł����A�C���t����

�A�b�v����YouTube���悪�A�T�U�{�ɂ��Ȃ��Ă��܂����E�E�E

�̂�?����́A���ׂĈꔭ�B��ŕҏW�����ł��E�E�E

���܂���l����Ɖ��x���B�蒼���C�͂Ƃ������p���[����������ł��ˁi�j

�d�e�U�S�̂O�ԑ���d�A �ő��点�܂����B�ŏ��̓R���e�i���Z�łT�O�O�g���ݕ�

�Q�O���Ґ���g��ł����̂ł����A�i�t�q�̐M���V�X�e�����Ή��ł��܂���ł���

�ǐM����Ԃ̂P�u���b�N�ݒ苗�����R�D�T���Ȃ̂ŁA�P�S�������E�ƂȂ��Ă��܂��܂���

�P�S���Ȃ�@�֎Ԃ��d�A�ɂ���K�v�͂Ȃ��̂ł����E�E�E�����͖͌^���E�i�j

���s���{�[���ƒ��߂Ă��Đ̂̃�������̂Q���ݎԂ��������i�����������Ȃ���

�Ґ����l���Ă������ɁA��͂�̖̂�s��ԂŃI�[�v���f�b�L�̋��^�q�Ԃ��v���o���܂���

�Èł��P���S����n�鎞�ɁA�[���ł̐�ɊC�������āu������E�E�E�v��

�̂ɓݍs��Ԃŗ��������v���o�����n���̂悤�ɕ�����ł��܂����E�E�E

�ŁA���a�T�T�i�P�X�W�O�j�N����̉��������ݍs��ԁA�������s�E�E�E

���s�����o�_�Ԃ̖�s���ʗ�Ԃła�Q��A���́u�R�A�v ���Č��ł�

����A�����i�̉��������킹�Ď莝���̎ԗ��ŁA�����̃t���Ґ��i�X���j��g�ނ��Ƃ��ł��܂���

�������̂́A���܂܂łP�����������߂Ă��Ȃ������̂ɁA�Ґ���g��Œ��߂�ƍ��E�̎ԗ���

�����ɈႤ�E�E�E�Ȃ�Ɠ����`���̋q�Ԃ��S��������̂ɈႤ�̂ł��E�E�E�K���Ƀf�t�H�����H�H�H

���ꂼ��ɉ��\�N���O�Ɏ���Ɩ͌^�e���[�J�[�������������ԗ��ł��E�E�E�l�����Ȃ����Ƃł���

YouTube����ɃA�b�v ���܂������A�E�B���h�V����w�b�_�[�̍����������Ă��Ȃ��ȂǂȂ�

�A�b�v���Ă���A�������肵�Ă��܂��E�E�E

2024/ 9

�^�Ă̐M���̏�E�E�E

�M����H���m�F����ƌo�N�ɂ�郊���[�i�p�d��j�̐ڐG�s�ǂ��ꕔ�������C�E�E�E

����ŕ�������͂��Ȃ̂ɁA����x���o���M���́u�ԁv�̂܂ܑS���ς��Ȃ��E�E�E

�e�X�^�[��Ў�ɉ�H�_�����J��Ԃ����A�ق��Ɍ̏�ӏ��͔����ł��Ȃ��E�E�E������߂�

�o�N�Ǝv����ԐF�M���p�����[�i�p�d��j���̂��̂���������i���ŕ��i��p�ӁE�E�E

���C�ɐF�M���p�����[���蓮�Ő�ւ����Ƃ��� �M�������E�E�E

�F�M�������[���g���u����

��H�S�ʂ������ɕ����I�Ɍ��������Ă����ƍ�Ƃ��Ă����̂��ԈႢ��

�L����������S���ɓ_�����ׂ��ł����E�E�E�luu

�����܂łQ���Ԃ̋��ł����E�E�E

�T�C�Y�ȂNjK�i �̒��ɕ\�����Ă��� ���Ђ̐��H�} �Ɉꕔ�摜�������N���܂���

���H�}��Ń}�E�X���N���b�N����A���̕����̉摜�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂���

2024/ 8

��߂Ƃ��w�O�́A�������i�����j�o�X�������Ă��܂��E�E�E

�V���̘A�x�ɂ͘H���o�X�Ƌ������Ĉꎞ���G(��)�ł��E�E�E

����ȕ��i���E�E�E

�R�c�v�����^�[�Ő��삳�ꂽ���o�C�ƌx�@���E�E�E

����̃t�B�M���A�Ɣ�ׂ�Ɛ���������R�ł��E�E�E

2024/ 7

����悠���Ǝ��͉߂�����܂��E�E�E

���������e�i���X�ɒǂ��C���t���U���Q�X���łQ�V���N�E�E�E

�i�t�q�͂��ꂩ����u���S���v�ő��葱���܂��E�E�E

�L�O��Ԃ͕��������b�T�W�ɂ��u�r�k��߂Ƃ����ʍ��v�ł�

�b�T�W�́A�ȈՃu���X�g���Ɣ������u��ύڂ��Ă��܂��E�E�E

�u���X�g���́A���ւP��]�ɂS��̂����Ԃł����A�ȈՃu���X�g�͓��ւɔ����p�̒[�q

�i�R���^�N�g�j���P�ӏ���������܂���E�E�E�Ȃ̂ł��̂܂ܓ��ւP��]�Ƀu���X�g���P��ł�

�ǂ����Ă��C�ɂȂ�̂ŁA���ւP��]�Ƀu���X�g�����Q��������������s���܂����E�E�E

�ŐV�̂c�b�b�T�E���h�Ȃǂɂ͋y�т܂��A�������ł����͋C�����͂Ȃ�Ƃ����킦��E�E�E

���Ȃ��E�E�E(�L;��;�M)

�������u�͒�i�d�����P�O�`�P�U�X�Ȃ̂ŁA���u�����܂蔭�����J�n����܂ŃG���h���X��

�����i���d���j�Ő��点��K�v������܂����E�E�E

��� YouTube���� �B�e���ɂ�葽���̔��������߂đ��点�Ă���ƁE�E�E

���̊Ԃɂ��E�E�E�C�Â����Q�O�X�z���̓d���������Ă��܂��Ă��܂����E�E�E

���ʂ͔������u�đ��I�I�@�@�����x���E�E�E

�z����ύX���āA�����]�M�X�C�b�`����t�܂����E�E�E

����́A�P�Q�u�ŗ]�M���������J�n���Ă��瑖�s����������ɕύX�ł�

�]�M������̂Œᑬ�ł��������m�F�ł��܂����E�E�E

�r�g�t�s�g�d�]�C�e�̔������u�ł��B�R�X�g�͍�����Ԃ�������܂������A���ɂȂ�܂���

���Ԃ͉Γ���ʕ����ŏ��C���E�E�E�{�C���[�̈��͂��グ�Ȃ��Ɠ����܂���E�E�E

�ǂ������Ă����E�E�E

2024/ 6

�Ăыً}�ې��H���E�E�E

�ɘa�Ȑ�����}�Ȑ��֓���Ƃ���ŒE���ł��E�E�E

�����͂Ȃ�� �X���b�N�E�E�E��^�@�֎Ԃ�ʉ߂����邽�ߍL�������H���E�E�E

���̃X���b�N�E�E�E���I�[�o�[�X���b�N�Ő��H����ԗւ��E���E���ł�

��������~�݂������H�������E�E�E�H�H�H

�ً}�� �}���^�C ���������Ă̕ې���ƂƂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E

���K�̐i�s�����ł̒ʉߏo���Ă����̂ɁA��ނ����ċN�������̂͑O��̃J���g�Ɠ���

�͌^�̌Œ���H�ł������E�E�E����I�Ȑ��H�_���ƕې���Ƃ͌������܂���E�E�E

��������d�c�V�T�d�A�̃R���e�i��ԁE�E�E

�܂����S���͌^�ɐ݂����X���b�N�������Ȃ�āE�E�E

���Ԃ̕ې���ƁE�E�E�����e�i���X�̍���Ɏv�����͂��܂����E�E�E(��)

2024/ 5

�o�N���́A��͂�|���E�E�E

�ˑR�ɉ^�]�s�\�E�E�E�}�X�R�������삵�Ȃ��̂ŋً}��~

���̌�A��Ԃ͗\���̃{�����[���R���g���[���ʼn^�]�������̂�

�}�X�R��������������

�����̈�ԉ��Ńm�b�`��i�i������J���̃E�B���O������E�E�E

���삵�Ă���S�O�N�ȏ�E�E�E

�o�N�͊ԈႢ�Ȃ��̂ł��������ō�����V�X�e���������ł��Ȃ�

���̂����A�������i�����ɂ��v�}������܂���E�E�E

�ړI�̃J���E�B���O�́A���������u���b�N�̂���ɓ����ōH��͂��܂���E�E�E

�܂����⎩���ō�����p�Y���Ƃ̊i���ł��E�E�E

�g���l���E�E�E

�V�����g���l�����ђʂł��E�E�E

�����ԁE�E�E�o�b�N���[�h�̎Ԍɂ◯�u���A�A�����̐�ɂ̓_�C�������h�N���b�V���O��

�Ҕ���������āA�^�]�Ȃ���ԗ��̏o���ɂ�s�m�F�̂��߂ɐؒʂ�݂��Ă��܂������E�E�E

�A�����̃K�[�^�[������ؒʂ֑��蔲�����Ԃ����Ă���ƁA�ǂ��ɂ���a�����E�E�E

�v�����Đؒʂߗ��H�āi(��)�j�g���l�����ł�

2024/ 4

�x�����s�������ɓ���̑��Đ��������A�����Q�T�������܂����E�E�E

���ł�����E�E�E�̏Ⴊ�E�E�E�g���u�����o�ł�

�g�[�̌J��Ԃ��������ł��傤���A�ː����L�k���Ċɂ�ł��܂��܂���

�p���^�O���t���ɂː��������グ�āA�ː��̓V���[���犊�藎�������ł��E�E�E

�ː��̐ڑ������Ŕ��c���O���A�e���V�����������Ȃ����čĂє��c�t���łȂ�Ƃ������E�E�E

�ƁA�v������W���O�Ԃ̃��[�h�i���|�C���g���j���E�E�E

�g���O���[�������삵�Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E

�㕔�ɂP�R�����̖{����A����������A�ː��������čH�����܂���E�E�E

���삷�鎞�ɏC���̂��ƂȂ�čl�����Ă܂���E�E�E��������ł�

�ꂩ���̔��c�t������蒼���ΏC���ł���̂ɁE�E�E

�H��B�����邽�߂ɁA�啝�ɕ����ł��E�E�E

2024/ 3

�ً}�ې��H���E�E�E

�Ȑ�����K�[�^�[���֖߂�Ƃ���ŒE���ł��E�E�E

�����͂Ȃ�ƂQ�O���ԗ��̑�ԃX�p���Ƃقړ�����̏�葤���[���� �J���g�E�E�E

���̃J���g�E�E�E�ŌX�����ԗ����K�[�^�[���Ń[���J���g�ɖ߂炸�E���ł�

�K�[�^�[���ɂ͂������J���g�͂��Ă��܂���E�E�E

���H�~�ݎ��ɐݒ肵���Ȑ��̃J���g���Ȃ�����������オ���Ă��܂����E�E�E

���K�̐i�s�����ł̒ʉ߂ɁA���̒��x�ł͎ԗւ̂���オ�肪�����Ă�

�E���ɂ͎��炸���ʂɒʉ߂ł��Ă��܂����E�E�E�Ƃ��낪�v�����������\�z�O��

�t���ł̏��s�́E�E�E�ԑ̌X�ł���オ�����ԗւ����Ƃ��ȒP�ɒE�������܂���

���ۂ̐��H�ł́A�o���X�g�Ń��[���̍���������̂ł����E�E�E

�i�t�q�̐��H�͖؍H�{���h�Ńo���X�g���Œ肵�Ă���̂Œ�����Ƃ͕s�\�E�E�E

�i�t�q�̕ې��H�@�͂P�O�O�v�i���b�g�j�̔��c�R�e�����[���ɉ������ĉ��M

�M�Ńv���X�`�b�N���̖���n�����Đ��H����������E�E�E�̂ł�

�����ēS���͌^�Ɉ��ՂɃJ���g������ƒE������E�E�E

�Ȃ�ăR�g�o���v���o���܂����E�E�E(��)

�Q�N�Ԃ�ɗF�c�ԗ�������}�V�O�O�O�n ���t���Ґ��i�W���j���������܂���

�i�t�q����}�W�O�O�O�n �́A�v���X�`�b�N���Ŏԑ̂��y����]�ɔY�܂��ꂽ������

�������Ȃnj����ԑ̂߂��ċ�J���܂����E�E�E

�������ɋ���������}�V�O�O�O�n�ԗ��͏d����������܂��B

�x�����s�������ɓ�����A�b�v���܂����E�E�E

2024/ 2

�x�����s�������ɓ�����A�b�v����ƁA �g�n�Q�[�W�Ƃ̃R�����g����������܂�

�K���p�S�X���{�̂W�O���̂P�K�i�ɁA���ەW���K�i�̂g�n�Q�[�W�i�W�V���̂P�j�̃��[����

�g�ݍ��킹�����Ƃ���̎v�����݂ł��傤�E�E�E

���ۂ̂Ƃ���A���[�������W���O�ԂȂ�P�S�R�T�����̂W�O���̂P��

�P�V�D�X�����ɂ��ׂ���������ł��E�E�E

���S�̋��O�P�O�U�V�������̗p���Ă���i�t�q�́A���ꂪ�䖝�ł����ɋ��O�̂W�O���̂P

�P�R�D�R�������̗p�����̂ł����E�E�E

���S�ȂǕW���O�Ԃ̎ԗ��𑖂点�邽�߂ɁA���ՂɂP�U�D�T�����Ƃ̕��p��Ԃ�

�݂������Ƃ����������E�E�E

�����ŁA�W�V���̂P�@���S�Ȃ�g�n�Q�[�W�ԗ����P�U�D�T������ɑ��点�܂����E�E�E

�h�C�c���S�̖��@�P�O�R�^�@�֎Ԃ�������s�d�d�Ґ��ł��E�E�E

�����������������̂́A�ː����E�E�E�ł�

���B�̓S���ɍ��킹��ɂ́A���ƂT�����͍������K�v�ł����i(��)�j

�M���p�̌p�d��i�����[�j���A�o�N�ɂ�������J�ŕ���ł�

�����[�̓d���œ��삷��S�S�ƃX�C�b�`���O�p���q���X�O�x�Őڑ�����

�O�D�T�������� �k�^�^�J�� ������������Ă܂����E�E�E

�㉺�o���M���ł܂����̓�������ł��E�E�E

�V�X�e���ُ펞�ɂ́A�u�ԐF�����v�ɐݒ肵�Ă���̂�

���̞��q���C������܂ŁA��Ԃ̉^�s�͂ł��܂���ł����E�E�E

��Ԏw�߂ɂ����S�m�F�Ŏ�M���ɂ��^�s���ꕔ���{���܂�����

�C���̍��Ԃł̑��Ԃɖ���������A���S�^�x�Ƃ��ĕ������}���܂����E�E�E

���q�̌����ɂ͑������Ԃ������邱�Ƃ���A���������ꂽ����

�������݂̐^�J�ŕ⋭�����c�Őڑ��E�E�E�Ȃ�Ƃ������ł��E�E�E

�T�O�N�߂��g�������Ă��鑕�u�E�E�E��͂胁���e�i���X�̋��������E�E�E

��͂Ȃ��̂ł��傤���E�E�E������̌p�d��i�����[�j�̑�ւ��i��

���ƂȂ��Ă͎�ɓ���܂���E�E�E(���j

���S�̂��߂ɁE�E�E

�������S���͌^�E�E�E����ǓS���͌^�E�E�E

�ː�����H����肱�ނ����ɁA�قڂقڎ��ۂ̓S���̂悤�Ȑ��E�ɁE�E�E

�}�Ȑ���ɒ���g�����[�������ꉺ��������A���[���̘c�݂����̂ցE�E�E

�J���g��X���b�N�ɔY�݈��S���s�֎��s����𖢂��ɑ����Ă��܂��E�E�E

�����i�t�q�ł͏����̒i�K������S���s�̂��߂�

�i�t�q�^�`�s�r�i���S�^�̂`�s�r-�r�j�����Ă��܂�

���̍��A�����̍��́A�������W���O�Ԃ��R����Ԃ�����܂���ł����E�E�E

���݂́A�P�R������W���O�ԁA�R����Ԃɂ����S��i�q�����łȂ�

���S�A�V�����A�O���ԗ����������Ă��܂��E�E�E

�V�������`�s�b�i������ԃR���g���[���j���A���S�ɂ͂��ꂼ��̉�ГƎ���

�`�s�r�i������Ԓ�~���u�j�����ۂɂ͑�������Ă��܂��E�E�E

�������O���ԗ������l�ł��E�E�E���A���ꂼ��̕�����Ǝ����i�t�q��

�J������������͖̂����Ȃ̂ŁA���̋�Ԃ̎ԗ����i�t�q�^�̉^�]�ۈ��@���

�ݒ�Ƒ������A�����`�ƒ����ԁ`�S�O���Ă��܂����E�E�E

�������W���O�Ԃ��g������^�]�p�x��������ƁA�|�C���g�̓]�Ă~�X�������E�E�E

�R����ԑ��s�W���O�Ԃ̎ԗ�������ĂP�R������Ԃi����

�E�����鎖�̂��N���܂����E�E�E

�����ŁA�`�i���̑�Ŏv�����Ďԗ��̎�ނɊW�Ȃ�

���ׂ��i�t�q�^�`�s�r�����邱�ƂƂ��܂����E�E�E

�������O���̃|�C���g�ɓ]�Ă~�X������A�M�����u�ԁv��������

���s���̎ԗ����`�s�r�����삷��悤�ɉ�H���\�����Ă��܂��E�E�E

�N���ɍ���x�̔z���p�Y��������Ă��܂��܂����i���j�E�E�E

���C�A�E�g�̉��ɂ����荞�݁A�g���V���ƂR����Ԃɔz�������{�����菄�点

�e�X�^�[��Ў�ɔ��c�t���E�E�E�v���Ԃ�ɃA�N���o�e�B�b�N�ȍ�Ƃł����E�E�E

�V�N�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

���ł́A��A�����猳�U����ƋߓS���I��^�]���s���Ă��܂�

�i�t�q��������}���^�s�����܂����E�E�E

����ɁA�_�b�̍� �o�_ �����āA��A���ɂc�c�T�S������̃u���[�g���C��

�Q����}�u�o�_�v���^�s���܂����E�E�E

YouTube �ɂ��A���s������A�b�v���܂����E�E�E

�Q�O�P�W�N�Q���ɁA�I���G���g�}�s�Ƃs�d�d�̑��s��������߂ăA�b�v���܂�����

���[�J���Ȗ͌^���E�������ł��������Ă��炦����E�E�E�Ƃ̎v���Ƃ͗�����

���������́A����ɐ��\���Ƃ������������Ă��܂����E�E�E

���X�ɃA�b�v���Ă�������ȓ��悪�A���ɑ�A���łS�P�{�ɂȂ�܂����E�E�E

�Ƃ��낪�A�ŋ߂́A����ɂT�O�O���ȏ�̎����������E�E�E�ق�Ƃɂт�����ł�

�����Ă��ɑ�A���Ɂ@�����������@�Q�O�����B���@�ł��E�E�E

2024/ 1

���������d�e�T�V�̎��^�]�Ŏx���̃A���_�[���[�h�֒ᑬ�Ői�������܂����E�E�E

�Ȃ�ƁE�E�E�|�C���g��Ő��Ԃ��E���E�E�E�}��~

�d�e�T�V�́A���z�u�� �Q+�b+�b+�Q�@

�a+�a+�a �̑�^�@�֎Ԃɔ�}�Ȑ��ʉ߂ɂ͒������K�v�ł������E�E�E

���̋�Ԃ́A���ɋ}�ȃ|�C���g�ł͂���܂���

�����ŁA�ʉߎ��т̂��铯�� �Q+�b+�b+�Q ���d�e�T�W�������Ői�������܂�����

�������Ȃ��ʉ߂ł��܂����E�E�E�|�C���g�g���u���͍l�����܂���E�E�E

�d�e�T�V�́A���Ԃ̎�t���@���d�e�T�W�Ƃ͈Ⴂ��Ԙg�̒��ō��E�ɓ����܂�

�E���ɂȂ���Ǝv������̒������J��Ԃ��܂������A�E���͎��܂�܂���E�E�E

�����s���Ń|�C���g���ē_���E�E�E�ォ�猩�Ă����|�C���g���p�x��ς��Č������܂���

�~�݂���S�����I���o�߂��A���X�̓_���ł��C���t���Ȃ������̂ł���

�Ȃ�� �t�����W�E�F�C�iFlange Way�j���ق�̏�������Ă����̂ł�

�d�e�T�V�̐��Ԃ́A���Ԃ��Z����ւ��t�����W�E�F�C�Œe�ݐ�ւˏグ�Ă��܂���

�ې���ƂŖ������d�e�T�V���������邱�ƂȂ��ʉ߂ł���悤�ɂȂ�܂�����

���܂܂łɈ�x�����̋�Ԃ𑖍s�����ĂȂ������H�H�H

�M�����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�����̂ł��ˁE�E�E

�R���������H�쏊����W���C���g���i���������܂���

�������ɐV�������i����t�E�E�E���^�]������

�d�e�T�V�����ł��E�E�E

2023/12

�T�O�N�ȏ㑖�点���d�e�T�V�ł��E�E�E

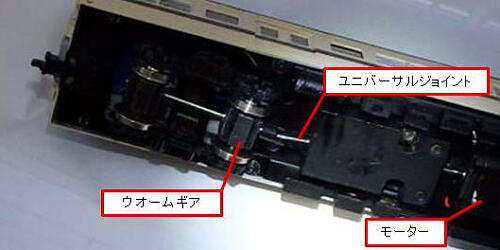

��ԊԂ̓��͓`�B�p���j�o�[�T���W���C���g������ł�

�d���v���H�������o�N�Ŋ�������W���C���g�����H�֗����E�E�E

�i�t�q�H��ɂd�e�T�V�̂��̃p�[�c�͔��i�������A�܂���ւ��i������܂���

�C���s�\�E�E�E�x���ł�

�Ή��s�\�Ŏv�Ă������� �R���������H�쏊 �ɏ��������߂܂����E�E�E

����E�E�E

�Q�ĂăW���C���g�p�C�v�}�����M�E�E�E�f�X

��߂Ƃ��w������ł��E�E�E

�@�֎Ԉ��グ�����N�����P�S�T�� �V�������U�O�T�O�n�A�b�T�W���E�E�E

�E�[���P�Ԑ��ŕW���O�Ƌ��O�̋��p��ԂŃ��[���R�����ł�

���̐�Ŋg���V���̕W���O�Ԃ֕��Ă����܂�

���̊Ԃɂ��A���菄�炵���ː������ɖԖڂ̗l�ɂȂ��Ă��܂��܂����E�E�E

2023/11

���S�^�s�̂��߂ɁE�E�E

�_�C�������h�N���b�V���O�̃��[���ɂ͉ː��v���X�ɑ���}�C�i�X��

�_����C���ԓ����s�p�̃v���X�E�}�C�i�X�̓d�������ꂼ�ꗬ��Ă��܂�

���̂܂܂ł̓V���[�g����̂ŁA�_�C�������h�N���b�V���O�����͑��s������

���E�̃��[���d����؊����Ă��܂��E�E�E

�؊������Ԉ���Ă��E���͂��܂��A�ԗ��͒�~���ē����Ȃ��Ȃ�܂�

���̂��ߐ؊�������v���Ȃ����ɁA�_�C�������h�N���b�V���O���O�M����

�ԐF�����ɂȂ�悤�ɉ��ǂ������܂����E�E�E

�摜�ł͐F�����Ȃ̂ŁA���̂܂ܘA��������i���\�ƂȂ�܂�

�������{���M���͐ԐF�������Ă��܂��E�E�E

�M���̐����ɂ��킹�āA�A�����p�`�s�r�n��q�̈ʒu���������܂����E�E�E

�������ł���������~�X�������悤�ɁE�E�E

�w�����ď��E�E�E�ł���

���H���ǍH���𑱂��Ă��܂��E�E�E

�X���Ɋ��������P�R������ԘA�����ɕ��s���Ďc����㗯�u���E�E�E

�Ԏ~�߂�P�����A�V�����|�C���g��ݒu�@�@�Ҕ�ʉߐ��ƂȂ�܂����E�E�E

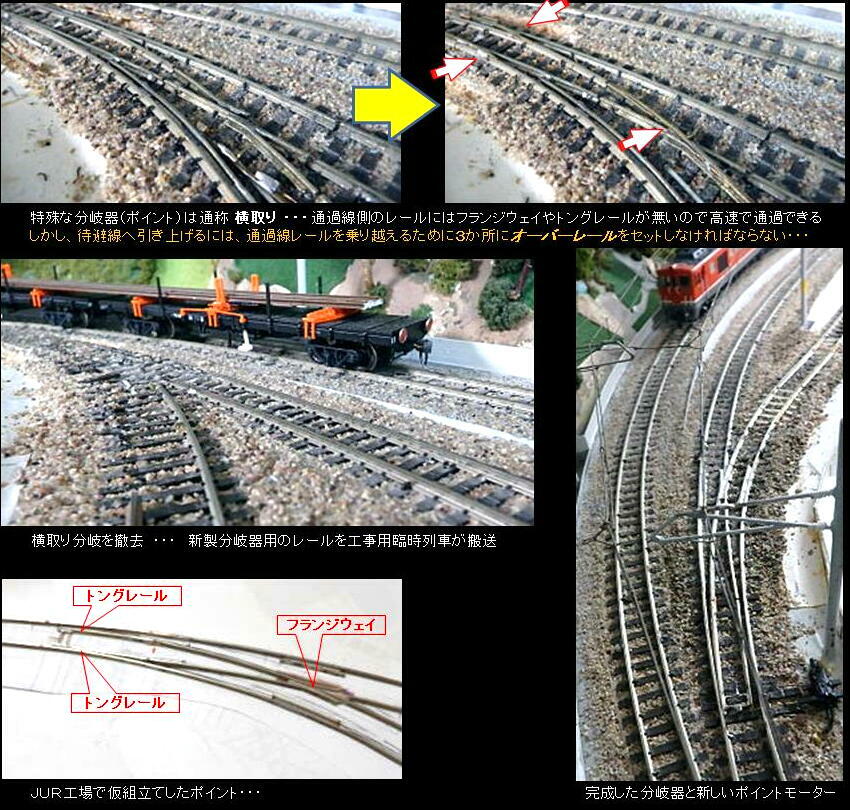

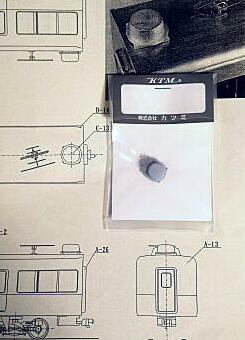

�|�C���g�ݒu��Ƃ̑O�ɂi�t�q�H��Ő��삵���p�[�c�̊m�F�ł��E�E�E

�ݒu�����������|�C���g�ł��E�E�E

�o�b�N���[�h�ɂȂ�̂ŁA�o���X�g�͏ȗ��@�ː��͒��݉ː������ł�

�V�ܓ����甭�����ꂽ�����S���U�O�T�O�n�f�B�X�v���C���f���ł��E�E�E

�P�U�D�T�����̃v���X�`�b�N���ԗցE�E�E���`���Ɛ��H�ɂ̂��Ă݂܂���

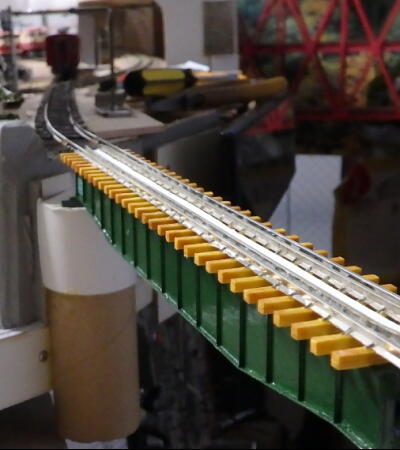

�W���O�Ԃ̐��H�ɓ����Ȃ���ԁE�E�E�v���X�`�b�N���p���^�O���t�E�E�E

�����E�E�E�i�t�q�ԗ��H��֓���ł�

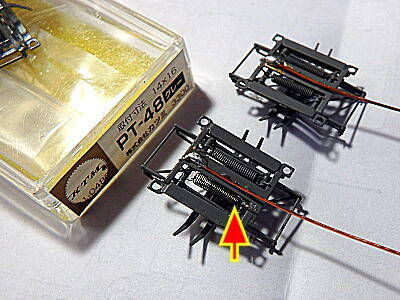

���s�̂��� �P�R�����։��O ���[�^�[���g�ݍ��ݓ��͉�

�����ē_�����E�E�E

��Ԏ�ʂ�s��\�����������i�t�q�H������o��ł��E�E�E

���O�P�R������ ��߂Ƃ��w �֓������������U�O�T�O�n�E�E�E

�ː��W�d���ŋ������p���^�O���t�Ɍ������A�Ȕւ̔z�ǂ��lj��ł�

���͉��ɂ͂P�R�����։��O�������ԂQ�V�D�T�����̂l�o�M�����̗p�@�v������Ԏ��ɂ̓��^����ڒ�

���Ƃ̑�Ԃ����S�ɗ��p���邽�߂P�R�����։��O�����ԗւ͒Z���ƒ����̒��ԃT�C�Y�ł�

�����̂����� �z�� �������ł��E�E�E

�͌^���E�����������ł�������ł��E�E�E

�W���O�Ԃ̍�}�W�O�O�O�n�Ƌ��O�̓����U�O�T�O�n�ł��E�E�E

�u�����v�Ɓu��}�v�@�N���b�N����Ƃ��ꂼ��̑��s���悪����܂��E�E�E

��}�W�O�O�O�n�͂R����Ԃi�����܂��E�E�E

2023/10

���������A���V���E�E�E�^�p�J�n�ł��E�E�E

���ˈ���E���������番�܂��E�E�E�@�@�@���˕�������z��ցE�E�E

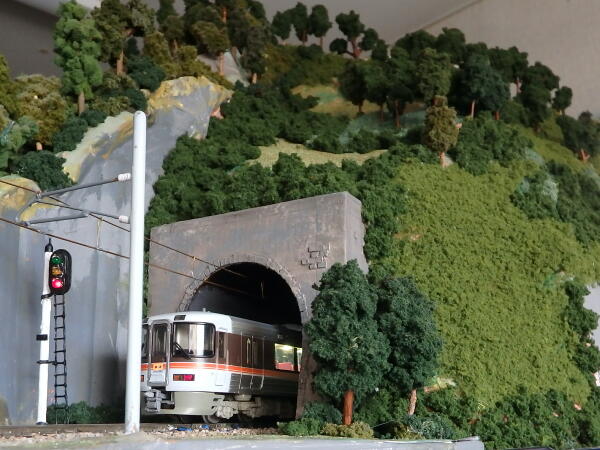

�z�炩��K�[�^�[����ʉ߂��{���ƕ��ʌ����E�E�E�{������ڑ����܂��E�E�E

�K�[�^�[���̉��E�E�E��������i���y����ł݂܂����E�E�E

�z��̉��͕W���O�Ԃ��J���g�����Ă��܂��E�E�E

������}�������Œʉ߂��Ă����܂��E�E�E

�W���O�Ԃ́A�z��̉���ʉ߂���ƁA�ɂ��Ȑ��ł�߂Ƃ��w�P�Ԑ���

�P�R�������P�U�D�T�����̕��p�R����� �i�f���A���Q�[�W�j�i�����܂��E�E�E

�z���́A�T�W�P�n�Q����}���J���g�Ŏԑ̂��X�����Ȃ���

�}�Ȑ���ʉ߂��Ă����܂��E�E�E

�z���́A�}���^�C����ƒ��ł��E�E�E

�ː��H�����������܂����E�E�E

�L���� ���{

�M���Ɠd�C�������p���L���P�X�P�n�ōs���܂���

�M���Ɠd�C�v�����L���P�X�P�n�ʼnː����̎������s���ł�

�M���̓���m�F�Œᑬ�ƍ����ŌJ��Ԃ��ʉ߂����܂��E�E�E

�L���P�X�O�̉���@��ł��E�E�E�p���^�O���t�v�����ɏ��^�J����������܂�

�J�����摜�͂Q�V����f�Ȃ̂ōr���ł����A�ː����m�F�ł��܂��E�E�E

�͌^���E�ł��L�����́A�d�v�Ȍ����E�E�E

�����āA�L���P�X�P�n�́A�ق�Ƃ��Ɏg������̗ǂ��ԗ��ł�

2023/ 9

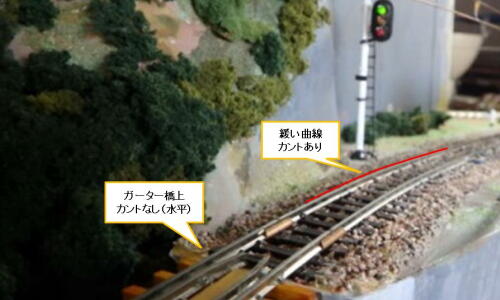

�J���g�ƃX���b�N�ɂ��āE�E�E

�ʉߎ����ŋ}�Ȑ����������s���̂P�W�R�n�k�C���F�ł�

�܂����d���Ȃ̂ŁA���炭�̓f�B�[�[���Ԃʼn^�p�ł��E�E�E

�v�Z��ł͔��a�U�O�O�����̋Ȑ��ɂȂ�\��ł����E�E�E

�K�[�^�[���̉ˋ���A�����グ���̃|�C���g��ݒu���܂���

���ꂼ��Ɋɘa�Ȑ���݂��Ė{�Ȑ��ƂȂ�悤�Ƀ��[����~�݁E�E�E

������E�E�E�Ȃ�Ɩ{�Ȑ������a�T�T�O�����ցE�E�E

��^�d�C�@�֎Ԃœ��ւ��R���@�b�{�b �̒ʉ߂�����E�E�E

�J���g���ő�P�����i���ۂ̐��H�ł� �W�O���� �j�ɐݒ肵�܂���

����܂ł̂i�t�q�{���̃J���g�́A�ő�O�D�W�T�����i�U�W�����j�ł�

���Ȃ݂ɂi�q�i���S�j�̍ݗ����ő�J���g���P�O�T�����ƂȂ��Ă��܂�

�V������ �Q�O�O���� �Ƃ���Ă��܂��E�E�E

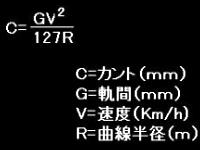

�J���g�͂��̎��ŎZ�o����܂����E�E�E

�J���g�͂��̎��ŎZ�o����܂����E�E�E�J���g�͐��H�ɂ˂��ꂪ�ł���̂ŁA�Q���ݎԂ����^�@�֎Ԃ܂�

�e��ԗ���E�������邱�ƂȂ����s�ł���悤�͌^���E�őΉ�������̂ɂ�

���E�������āA���Ԃ̂悤�ɑ傫���X������͓̂���̂ł��E�E�E

�J���g�ɉ����Ă���� �X���b�N���O�D�Q���� �݂��ĂȂ�Ƃ��Ή��ł��E�E�E

���ۂ̐��H�ł� �P�U���� �ɂȂ�܂�

�X���b�N�iSlack)�ɂ��āE�E�E�i�q�e�Ђł͋Ȑ��ŁA�ԗ��� �����܂Ȃ� �ŃX���[�Y�ɒʉ߂ł���悤��

�O�����[���͂��̂܂܂ŁA�������[�����Ȑ��̓����ւ��炵�� �O�Ԃ��g�� ���Ă��܂�

�X���b�N�ʂ́A�ʉ߂���ԗ����Q���ԁE�R���ԂŌ��߂��Ă��Ăi�t�q�̂悤�ɂR���Ԃ�����ꍇ

�Ȑ����a���Q�O�O�������ł́A�Q�O�����ƂȂ��Ă��܂�

�X���b�N�͊ɘa�Ȑ����܂߁A�S���ŏ��X�ɂO�����֖߂����ƂƂȂ��Ă��܂��E�E�E

�͌^���E�̂i�t�q�E�E�E�Ȑ����a�͋ɂ߂ċ}�ɂȂ��Ă��܂�

�ł��A���̃X���b�N��݂��邱�ƂŁA����ȋ}�Ȑ����������S�ɒʉ߂ł��܂��E�E�E

������H�̑�햡�ł��E�E�E���ˁ@(��)

�����͂̂d�e�T�W���c�c�T�P�������A�����Ƃ�������Ă̎��^�]�ł��B

�A���V���̐��H���Ȃ���܂����E�E�E

�i�t�q�H��ʼn��g�����|�C���g��ݒu���܂��E�E�E

���[���݂̂��O���āA�������̖��͂��̂܂g�p���܂��E�E�E

���̃��[������t�A�����lj��E�E�E

�o���X�g�͂܂��ł����ꉞ�����ł��E�E�E

�ˋ������K�[�^�[���i�����j�����ʌ����i�_�C�������h�N���b�V���O�j�ł�

�g���V�� ���y���ɑ��s����W���O�Ԃ̗�Ԃ߂Ă���

�W���O�Ԑ��H�̏�ɂ���P�R������ԍ��ˈ���E���������C�ɂȂ�܂����E�E�E

�g���V���ɒz���݂��ĒZ���������ː݂���E�E�E

�قƂ�nj��z�ɉe�����Ȃ��E�E�E�{���̈��㗯�u���ɐڑ��ł���̂ł́E�E�E

�Ȃ�A�ǂ�����ʉߐ��ɂ���ƁA�^�]�Ƒ��Ԃ��y�ɂȂ�E�E�E

����ɁA�傫�ȃ��o�[�X�����ݒ�ł��܂��E�E�E

���H�}�͂�₱�����̂ŁA�P�R������Ԃ����������o���܂����E�E�E

�ԐF�̃��C�����\�肷��ڑ��A���V���ł��E�E�E

�����́A�P���K�[�^�[���E�E�E�����i�t�q�����ԗ��Z���^�[�ɔ�������܂���

�������y�[�p�[���Ńg���l�����߂ɉː݂��܂�

���̐�ɖ{���ƈ�����Q�{�̎Ԏ~�߂�����܂��E�E�E�����ɐڑ����܂�

�|�C���g�����삵�܂����A���͈�����Ɩ{�������ʃN���X���������܂��E�E�E

���ʃN���X�̎���Ɠd�C�z����M���V�X�e���\�z�ȂǁA�܂����炭�̓p�Y���Q�[���ł�

�v�H�����͖���ł����E�E�E�{����ԉ^�s�ւ̉e���͍ŏ����ɁE�E�E�ڂ��ڂ��ƁE�E�E�ł�

2023/ 8

�ً}�̕ې���ƁE�E�E

�S�����S�m�F�������ɑO�i�X�C�b�`�𓊓��E�E�E������Ȃ��E�E�E

�d�e�T�W�@�֎Ԃ����r�b�g�X�^�[�g�ƂƂ��ɔ����E�E�E�ŁA�E���@

�������ԗ��Ɉُ�͂Ȃ��A���̌�ʉ߂����Ԃ��A���ׂĈُ�Ȃ��ʉ߁E�E�E

�Ȃ�ƋȐ��̓������[�����A�O�D�U�T�����@�����Ȃ��Ă����E�E�E

���ւ��R������d�e�T�W���A���̐��H��ʉߎ��ɒ����ԗւł���オ��

�O��ǂ��炩�̓��ւ����[���ɏ��グ�Ă������Ƃ������Ɣ����E�E�E

���܂Œᑬ�łӂ��ɒʉ߂ł��Ă������̂́E�E�E

����͍����Œʉ߂����������S����������������Ă̒E���ł�

�ᑬ�ʉ߂ƍ����ʉߎ����ŁA�������̂���オ��E�����m�F�ł��܂����E�E�E

�ᑬ�ʉ߂̂��߂ɐ������x��ݒ肷��悢�̂ł���

���̖h�~�̂��߂ɂ́A���H���ǂ̍�Ƃ��s����������܂���E�E�E

�ً}�ې��H���̎��{�ł��E�E�E

�^�x�����}���^�C�𓊓��A ���ʁA�������[�������A�J�ʂ������H�ł��E�E�E

�v��ʉ^�]����~�X������H�̌��ׂ��E�E�E����

���[���̍���������Ƃ��A��Ԃ̂������Ƃł���Ƃ������������܂����E�E�E

2023/ 7

���葱���ĂQ�U�N�ł�

���N�ɓ����Ă��猻�݂܂ő��s�́A�P�T�C�Q�S�T��

�Q�U�N�ԂłS�X�R�C�Q�T�S���E�E�E

�^�]�Ȃɐݒu�������s�J�E���^�[�����ƂɃJ�`���Ɠ����܂��E�E�E

�͌^���E�Ȃ̂ɋ����̑��s�����ł��E�E�E

���[�h�ł̓�������x���̑��s�̓J�E���g����܂���̂ŁA���ۂ�

�����Ƒ������s�͂��Ă��܂��E�E�E

����A�w�ԐM���@���ԐF�����̂܂ܓ��삵�Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E

�S���̐M���͐�Ζ��߂Ȃ̂œ����܂���E�E�E

��Ԏw�߂ƈ��S���m�F���Ď�M���ɂ���Ԃ��w�܂ňړ������܂�����

�Ȍ�͑啝�ȉ^�x���������܂����E�E�E

�����ŊJ�������M���V�X�e�� �Ȃ̂ɁA�̏������肷��̂Ɏ�Ԏ����������

�C���ɑ����L�͈͂̕������K�v�ɂȂ莞�Ԃ��������Ă��܂��܂���

�����͌J��Ԃ����삷�镔�i�̔��c���͂��ꂽ�i������J�H�j���Ƃł���

�Q�U�N�o�߂��āA����ԑ����̂��C���E�E�E������o�N��ł�

��������T�O�N�����̎ԗ����E�E�E

�͌^���E�E�E�E���������Ƃ��Ă���Ȃɒ����Ԃ��V�ё�����E�E�E

���̑f���炵�����E�ɏj�����I ---What A Wonderful Word---

2023/ 6

�������ɁA�u�����^�d���⋌���̃p�l�����C�g�����̓d�ԂP�S�T���E�E�E

�k�d�c���H�������ł�

���łɐV�����k�d�c�p�l�������̎ԗ��Ƃ��킹��

�d���P�U�V�������������k�d�c�ɂȂ�܂���

��Ԃł̉^�]�Ɍ��̑т������܂����E�E�E�Y��ł�

��������w�b�h�}�[�N���k�d�c�������Ƃ����X�Ƃ�����ł��܂��E�E�E

�u�����v�Ɓu�߁v�@�N���b�N����Ƃ��ꂼ��̑��s���悪����܂��E�E�E

���C���V�������J�ʂ���܂œ���������삯�������u�߁v��

�k���V������T���_�[�o�[�h�ɒǂ�ꂽ�u�����v�E�E�E��߂Ƃ��w�Ō����ł�

�����ɂ͂��肦�Ȃ��i�t�q�̓��ʂȐ��E�ł��E�E�E

���s�n�d�͂��ː��W�d�Ȃ̂ŁA���͒�Ԓ������邭�_�������邱�Ƃ��ł��܂�

�����A�C���Ԃ�f�B�[�[���@�֎Ԃ�����̋q�Ԃ́A�k�d�c�����Ò��͍��E�E�E

��Ԃ́A�S�X���x�œ����n�߂Ă��������͂܂��_�����܂���(�L;��;�M)

2023/ 5

�g���V���������z�W�Ȃǂ�ݒu���܂����E�E�E

�}���z������邽�߂ɑ傫���I��E�E�E

�ő�P�V�D�O�p�[�~���ʼn����Ă������H�͈����グ���ɐڑ�

�����ŁA�����iLevel)�ɂȂ�܂�

�Ȃ�Ƃ��Q�O�p�[�~���ȉ��ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂����E�E�E

�����Ƃ����z�W�́A�I�[�o�[�X�P�[���ł�

�ł�����Ȃ�̕��͋C�ɂȂ����E�E�E�ƁA�v���Ă܂�

2023/ 3

���������k�d�c��

�̂́E�E�E�Ȃ�Č����Ώ��܂����A�C�e�^�̂k�d�c���������ꂽ���납��

�d���̂����ɁE�E�E�ƁA���N���A���낢��H�v���J��Ԃ��Ă��܂����E�E�E

�P�X�V�V�i���a�T�Q�j�N�ɃC���W�P�[�^�p�����^�ԐF�k�d�c����肵�܂���

�����͕ė����i�����Y���j���W���̎���ŁA�������P�O�����߂���������

�ݕ��̎ԏ��ԂȂǂ̃f�b�L�Ƀe�[�����C�g����t���邱�Ƃ͕s�\�ł����E�E�E

���̓������Ƃ��ȒP�ɉ����ł����̂��A�����ԐF�k�d�c�E�E�E

�����I�߂��o�߂��āE�E�E�����Ȃ����邭�P���Ă��܂��E�E�E

���S���i�t�q�Ɂu���v���E�E�E�ł������͂܂��܂���ʓI�ł͂���܂���ł���

���P�x�k�d�c�̏o���ɋ����A����ɉ����Ȃ��Œ�R��_�C�I�[�h������āE�E�E

�Ȃ�āE�E�E���i���Ƃɋ�J�H�H���d�˂��̂ɁE�E�E���̗���H�i���͐����̂ł�

����́A���łɏo���オ�����H�e�[�v�k�d�c�ł��E�E�E

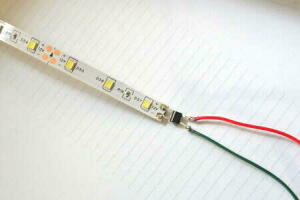

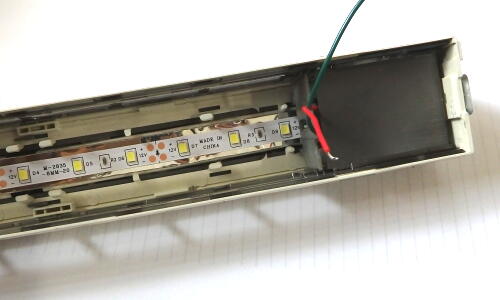

���F�k�d�c�����Ԋu�ɔz�u���ꂽ�����T���̃e�[�v�ŁA�d���͂P�Q�u�ł��E�E�E

�ŏ��T�b��(�k�d�c�R��)�̒����ŃJ�b�g�ł���̂ŁA�Ԓ��ɍ��킹�Đؒf��

���d���ɏ��^�̃u���b�W�_�C�I�[�h�����t���܂��E�E�E�i�������������H�j

����ŁA�i�s�����i�ɐ��j�ɂ�����炸�P�Q�u�������ł��܂��E�E�E

�ԓ��Ɏ�t������Ԃł��E�E�E���ʂ��S���e�[�v�Ȃ̂ŊȒP�ł�

�@���Ƃ̃p�l�����C�g�̎������@�@�@�@�@�k�d�c����E�E�E���邷����@���ȁH

�g���V���𑖍s���̃A�[�o�����C�i�[�ł��E�E�E

���邷���鎺�����k�d�c�̋P�x�������A�[�o�����C�i�[�ł��E�E�E

2023/ 2

�����e�i���X���[�h�ƕې��ԗ����[�h��A������K�i��ݒu���܂���

��A���Ɋ��������g���V���Ɠd���H���E�E�E

���̌�A�V�[�i����lj��E�E�E

�d���H�������������g���V���E�E�E

���H���ڑ��ł����̂ŁA�����`���^�]�Ǝv���Ă���ƋC���t�����E�E�E�i�j

�W���O�Ԃ̎ԗ��͂��ׂēd�ԂƓd�C�@�֎ԁE�E�E�ː���������Ή^�]�ł��Ȃ��E�E�E

�}���ʼnː��H����i�߂Đ��H�̐^��ɒ������E�E�E

���x�̓J���g��Y��Ă����E�E�E�i���j

�ԑ̂��X����̂Ńp���^�O���t������ė����E�E�E

�v���Ԃ���H�~�݂�ː��H�����s�����̂ŁE�E�E�ƁA�����Ɍ�����

���܂����E�E�E

2023/ 1

�ː��H�����قڏI���E�E�E���^�]�̏������ł��E�E�E

�g���V���͕W���O�ԂȂ̂Ő��H�~�݂͏����ł��E�E�E

�J���g�́A�r���J�[�u�Ȃ̂ō��E�̌X���y�����Ă��܂��E�E�E

���̌�͉ː��H���ł�

���N���N���X�}�X�C���������T���^�N���[�X�G�N�X�v���X�^�s�ł��E�E�E

Santa Claus Express�E�E�E

�V���������i�|�C���g�j��ʉ߂��� �T���^�N���[�X�G�N�X�v���X�E�E�E

�s�d�d�Ґ�������������i�t�q��

�P�O�R�^�@�֎Ԃ��b�|�b�z�u�̓��ւŁA�y���ȉ��ƂƂ���

�V���������i�|�C���g�j��ʉ߂��čs���܂�

�����i�|�C���g�j�̎���Őv���ċC�Â����̂��g���O���[���̓���͈�

�P�R�����ƂP�U�D�T�������[���̊ԂɌ��肳��]�T������܂���

�d�C�I�ɂ��≏���K�v�Ȃ̂ŁA���[��������Ă͎�����J��Ԃ��܂����E�E�E

���̂����A�t�����W�E�F�C�����[���Q�{����̂őg�����Ɏ肱����܂���

�R����Ԃ͎x�������Łu��߂Ƃ��w�v�P�Ԑ��ł��E�E�E

�����ɕW���O�Ԃ̎ԗ����W�����đ��ԂɎ�Ԏ�邱�Ƃ������Ȃ�܂���

���[�h�̒ʉߐ��ɑޔ����݂��Ă���̂ł����A���H�L�������T���ƒZ��

������}�̂W���Ґ����^�s����̂ɁA��ɂP�Ґ��������グ���֖߂��K�v������܂���

�z�[���P�Ԑ����肩��W���O�Ԃ݂̂��Ċg���V�������݂��܂��E�E�E

�g���V���̍H���ɂƂ��Ȃ������e�i���X���[�h���ڐ݂��g�����܂���

2022/12

��Ԃɉw�\����X����_������ƁA�����������t�����R�̂ӂ��Ƃ̊X���肪

�������ƈÂ��Ȃ�E�E�E

����g�����X���狋�d���Ă����e���ł��E�E�E�ʉ�H�ɕύX���z����؊����܂�����

����d�͂̑傫���c�������M���i�d���j�����ׂĂk�d�c�����邱�Ƃɂ��܂���

���g���ȓd�b�a�n�w��w�O�̃o�X��ɂ��k�d�c�Ɩ�����t�܂����E�E�E

2022/11

��ɉw��ԗ������邭�P���Ă���̂ɁA���i�̊X���݂ɖ����肪�����E�E�E

�^�]���Ă��ĂӂƎv�������Ƃł��E�E�E���ɏ�萳�ʂɃA���v�X�̎R���݁E�E�E

���̂ӂ��ƂɍL����X�E�E�E

�v�����Ăk�d�c�������đ���X����_�������邱�ƂɁE�E�E

�w�̏Ɩ����k�d�c�������������ŁA�z���ɔY�ނ��ƂȂ��ł����̂ł���

�ق�̈���Ǝv���ĊJ�n������ƂȂ̂ɁA�Ȃ�Ɠ���̐����������Ƃ��E�E�E�i��)(�j

�Q�O�P�W�N�Q���ɏ��߂� YouTube �ɓ�����A�b�v�����S�N�ɂ��Ȃ�܂����E�E�E

���������Đ������P�S�������z���܂����E�E�E���肪�������Ƃł�

�J�̃|�s�����[�Ȑ��E�ł��Ȃ��A���[�J���Ȗ͌^���E�ł����E�E�E

�����Ȃ��ӌ������������܂����B�ق�ƂɊ��ӂł��E�E�E

���ꂩ����܂��A�܁X�ɐV����������A�b�v���Ă��������Ǝv���Ă��܂��E�E�E

2022/10

���Ő��삵�Ă��甼���I�E�E�E�P�P�R�n�ߍx�^�d�Ԃ̓��͍X�V�ł�

�i�t�q�̋�����ʉ߂���y�[�p�[���P�P�R�n�ߍx�^�d�ԁE�E�E

���������S������]��ɂȂ������[�^�[��M���A�ԗւ�����܂���

���x�̍����P�R�����Q�[�W�����ꂽ�C���T�C�h�M�A��

���g�p���������イ�Ԃ�ɓ������[�^�[�ȂǑ����̕��i�ł�

�P�X�V�P(���a�S�U�j�N�Ƀ��[�^�[���P����Q�։ˑ����Ĉȗ��T�O�N���E�E�E

������ł��A���[�^�[����N���ɂP�O�X�߂��d�����Q�D�W�`�̓d��������

���̗�ԂƂ̕����ł� �u���[�J�[�_�E�� �Ɍ������^�]�s�\�ɁE�E�E

�����Ŏv�����ē��͕�������ꂽ�p�[�c�ōX�V���邱�Ƃɂ��܂����E�E�E

�g�p�������[�^�[�͏c�^�j�s�l���c�u�P�W�P�ōĐ����ƒ����ŐV�i���l�ɁE�E�E

�̂Ȃ���̏c�^���[�^�[�ƃC���T�C�h�M�A�����̂܂܂̍X�V�ł���

�P�R�����Q�[�W�����ꂽ�C���T�C�h�M�A�́A�قڂ��̂܂܉ˑ��ł��E�E�E

�N�������U�u���O�D�T�`�Ƃ����ȃG�l���ʂŌy���ɑ���P�P�R�n�ɁE�E�E

�喞���̎��ł�(��)

�c�c�P�U�E�E�E�i�t�q�H��ŃI�[�o�[�z�[���E�E�E�S�ʌ���

![�c�c�P�U���^�]�E�E�E](dd168c.jpg)

�c�c�P�U�����������S��������I���o�Ė߂��Ă��܂����E�E�E

���S����ɂc�d�P�O�������ł��Ȃ��ȈH���p�ɐ������ꂽ�f�[�[���@�֎Ԃł�

�c�c�T�P�̂P�G���W���Ƃ����X�^�C���ł����A���S�̏��C����S���̊ȈՐ��H��

�^�p����āA�P�X�V�Q(���a�S�V�j�N����P�X�V�S�i���a�S�X�j�N�܂ł̊Ԃɐ���

���ꂽ�����͂U�S���ɂ��Ȃ�̂ł����A�ݕ��^�p�������������Ƃ���]��ƂȂ�

�����ɔp�Ԃ������ݍ��S����i�q�e�ЂɈ����p���ꂽ�ԗ��͐����ł���

�P�X�V�T�N�i���a�T�O�j���ɔ������ꂽ�r�`�m�f�n�͌^�̏����g���ăL�b�g��

�i�t�q�H����P�R�����Q�[�W�ɉ������ďv�H���������̂� �u�`�r���N�v

�ƈ��̂������悤�ɁA�i�t�q�ł����^�����āA���łɎg�p���Ă����c�c�P�R��

�^�p�ɉ���邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł����E�E�E���ǁA�i�t�q�ݕ��ł��]���

�����ɂȂ�^�p���犮�S�ɗ��E���A�����́u��C�m�@��v���݂����������S����

�]���A���n���܂����E�E�E���̍ۂɎԐЕ�͔p���ƂȂ��Čo�܂̏ڍׂ͕s���ł�

�����́u��C�m�@��v�́A��d���P�R�����Q�[�W�łʼn^�s���Ă����̂�

�i�t�q�Ƃ́A���X�C���ԂȂǎԗ��̍s����������܂����E�E�E

���݂� ���������S�� �́A�m�Q�[�W�i�X�����j�ƂȂ�

�c�c�P�U�͌o�N�ƂƂ��ɋx�ԏ�Ԃł����E�E�E

�����c�c�P�U���߂��Ă����̂ł��E�E�E���A��͂�o�N�E�E�E

�i�t�q�H��Ŋ��S�ɃI�[�o�[�z�[���ł�

���i�̌�����A�j�����ő���Ȃ����i�͎��삵�ĂȂ�Ƃ������I�I

�S�ʌ��������{���Ĕ����I�Ԃ�ɂi�t�q�ł̎ԐЕ����ł��E�E�E

���͗��i���c�c�P�R�ɉ����A�i�t�q�̃��[�J�����^�p�ɑg���݂܂���

2022/ 9

YouTube �Ƀu���g�����V���[�Y�ŃA�b�v���܂����E�E�E

�d�C�@�֎Ԃ̑S�ʌ�����������C�ɐ����E�E�E

���������Ȃ̂Ō�����A�u���[�g���C��������������܂����E�E�E

�ŁAYouTube�ɃA�b�v�E�E�E

�����u���g���ł��q�Ԃ₯����@�֎Ԃ��ς��ƁA�т����肷��قǃC���[�W�������܂�

�܂����Ă��������E�E�E

2022/ 8

���H�ێ�E�E�E

YouTube �Ƀ}���^�C���A�b�v���܂����E�E�E

�}���`�v���^�C�^���p�[�@�l�s�s

MAINLINER DUOMATIC 07-32 ��DB(�h�C�c���S�j�d�l�̃��f���ł�

���H�ې��@�ނ̓���ԗ��Ȃ̂ɈĊO�Ǝ�������Ă��܂��E�E�E

���肪�������Ƃł��E�E�E�����E�E�E

�ŁA�摜�쒆�ɁE�E�E���͂��܂�܂���(�L;��;�M)

�T�O�N�߂��o�߂����v���X�`�b�N���̎ԑ̂͘c�݁A�萠�̓{���{���E�E�E

�X�e�b�v��萠�͋����Ɍ����ł��E�E�E

���f���ɂȂ������Ԃ̃f�[�^�[���W�܂����̂ŁE�E�E

�v���O�h�A�ɑΉ����đ傫����яo�����萠��

���~��q�̎�t���@�ύX�ȂNJe���ɕ⋭������������܂����E�E�E

�i�t�q���l�s�s�́AAustria �� Plasser & Theurer �Ђ� �O�V�V���[�Y

�ŋ߂̂i�q�⎄�S�e�Ђł́A���ꂼ�ꓯ�Ђ֓������A���V�����Ȃ���

�O�W����O�X�V���[�Y����������Ďԑ̂��p���Ă��܂�

2022/ 7

�Q�T�N�Ԃ̏o�����������ς��l�܂����z�[���[�W���A�ǂ������y���݂�������

2022/ 6

�h�b�d�R Class�S�O�U

���z�𑖍s�����h�b�d�R���A�������[�^�[���ƂƂ��ɋ}��ԁE�E�E

��Q�O�N�O�ɍw���������[���b�p�s�q�h�w���̊����i�ł��E�E�E

�����Q�����ŁA�ԓ��̃X�C�b�`�ʼnː��W�d�ɂ��Ή����Ă��܂�

�Ȃ̂ŁA�i�t�q�ɂ́A�p���^�O���t�̍쓮�����������œ����ł��܂����E�E�E

�v���X�`�b�N���i�Œʓd���������������ł����A�h�C�c���i�����ɋ��x������

�g���Ă̐��x�����炵���A�ː��W�d�ւ̐�ւ��ɕ������������ł����E�E�E

�����Ԏ��̃v���X�`�b�N���M�����I�o���Ă��蒍���ɂ͕֗��Ȃ��̂̏����C�ɂȂ�Ƃ���ł���

�����āA��N���S�ʌ����ŕБ���Ԃ̃M�A�ɏ����ȃN���b�N�������܂����E�E�E

�o�N���ł��E�E�E

�����M���łP���쓮�E�E�E

�����M���łP���쓮�E�E�E

������͂𑝂����߂ɋ쓮���闼�ւ��g���N�V�����^�C��

���݂̂s�q�h�w�i�g���b�N�X�j�Ђ́A�𗬂R�����̂l�������������i�����N�����j�Ђ̎P���ł�

�����ŁA�����N�����X�g�A���g�q�r�ɁA�M�������̌������\���₢���킹�܂����E�E�E

�����N�������h�b�d�R�i�����Ă���A�p�[�c�͓��K�i�œ���\�ł����E�E�E

�����A�����N�����́A�ԗւ̕Б��≏�������𗬂R�����E�E�E

�g���b�N�X�������Q�����Ȃ̂őg�ݍ��ނƃV���[�g���邩���E�E�E��

���ۂɃp�[�c�����Č��Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����E�E�E

���ǁA�w����z�͂�����߂܂������A�����N�����h�b�d�R�̏ڍׂȑg�ݗ��Đ}�����������܂���

���̌�́A�ێ�̊Ԋu��Z�����ĉ^�s���Ă��܂����E�E�E�Ƃ��낪

�Ȃ�ƈُ킪�����������Α��̃M�����Ԏ���ŋ����]���J��Ԃ����̂ł�

���z����ނ��������グ���ւȂ�Ƃ��߂��܂������A���łɗ��ւ̃M�������Ă��܂���

�g�q�r���璸�����}�Ɋ�Â��ĕ���������ԂƂl�o�M��

�������Ǝԗa���S�������V�����p�̃G���h�E�l�o�M����g�ݍ��ނ��Ƃɂ��܂���

�Ⴄ�̂̓t�����W�̍����ł��E�E�E�E���h�~�ɂs�q�h�w�́A�ق�Ƃɍ����I�I

���Ƃ̑�Ԃɂl�o�M����g�ݍ��݁i�قƂ�ǖ������i�j�j���j�o�[�T���W���C���g�������ł�

�l�o�M������g�ݍ���Ԃł�

�l�o�M������g�ݍ���Ԃł�������͊m�ۂ̂��߂ɁA�l�o�M���̕Б����ւɂ��g���N�V�����^�C��

�C�������������ԗ��E�E�E���Y�̃t�����W�̒Ⴂ�ԗւ��ЂƂ���P���Ă܂��E�E�E

�M���������o�N������ԁE�E�E�Ȃ�Ƃ����Y�̃p�[�c��p�ŕ����ł��E�E�E

�Y��Ȃs�q�h�w�E�E�E�܂��܂������ʼn^�s�����܂��E�E�E

�h�m�c�d�w�i�ڎ��j�̕\��

2022/ 5

�w�ɂɑ����ċ�����}�̎ԓ��Ɩ����A�v�����Ăk�d�c�����܂����E�E�E

�ԑ��̗�Ԏ�ʕ��������ĊO�N�����[�Ɍ����܂��E�E�E

�E���̎ԗ��͍H�����{�H�ŁA�d���Ƀu���[�I�[�o�[���C���g���Ču�����F���o���Ă��܂�

�d���͔��M����̂ŃI�[�o�[���C�̗��v���ӂł����E�E�E

�Q�O�N�ȏ���o�߂��āA�w�ɂ̏Ɩ���������k�d�c�����邱�Ƃɂ��܂����E�E�E

�����̌u�����^���M�����S�O�{�߂����邳��ۂ��߂ɁA���������Ɏ��t��

����ɓd���~���ňÂ��Ȃ�̂�h�����ߓd�����P�W�u�܂ŃA�b�v�����Ă��܂���

���Ďg�p�����k�d�c�͍��P�x�Œ�i�R�D�T�u�E�E�E�����������

�𗬂��璼�����E�E�E

�ϊ��p�̃_�C�I�[�h�u���b�W��lj��A�k�d�c�͒���ڑ��łP�W�u�Ή��ցE�E�E

�ȓd�͂Ɣ��M�h�~�Ɍ����ł�����͂��ׂĂk�d�c���ł�

�k�d�c�Ɩ��Ɍ����������Ė��邭�Ȃ�����߂Ƃ��w

�\���̏Ɩ������d���i�����j����k�d�c�i�E���j�ցE�E�E

2022/ 3

�v���Ԃ�ɓ�����Ԗ������Ґ��𑖂点�Ă݂܂����E�E�E

�d�ԋ}�s���S�����́A���a�S�O�i�P�X�U�T�j�N���납���Q�O�N�E�E�E

�W�O�n�d�Ԃ����}�Ƃ��Ēa����A�V���\�d�ԂP�T�R�n�₻�̋��͌^�P�U�T�n���a���E�E�E

����ɓd���̐i�W�ƂƂ��Ɍ��d�Ԃ��J������A��������Ԃ͋q�ԕҐ��Ƃ������E��

�d�ԗ�ԉ����ꂳ��ɋ}�s�Ƃ��đS���ɑ���o���܂����E�E�E

���}���A�V���\�d�Ԃ̓����ƂƂ��ɋ}�s�ցE�E�E�����ɂȂ��ē��}�ւƔ��W�E�E�E

����ȉ^�p���Č����Ă݂܂����E�E�E

�ŏ��Ɏv�������̂��u���C�v�ł��B

�������W�O�n����͒Z���唼���P�T�R�n�}�s�E�E�E�����

�i�t�q�̂P�T�R�n�́A���̐V�����p�Ƃ��ēh���ύX�ς݁E�E�E

���}�Ƃ��ĉ^�s�J�n����}�s������o�Ė�S�O�N��Ɂu���C�v�͓��}��

�����ĉ^�p��P�O�N��̕����P�X�i�Q�O�O�V�j�N�ɔp�~����Ă��܂��܂���

�܂��u���C�v�̏����̃w�b�h�}�[�N�̏ڍׂȎ����������炸�Č����c�O���܂���

�Ȃ�E�E�E�W�O�n�̏��}�u�x�m��v�E�E�E���̌�}�s��

�}�s�ɂȂ��Ă���Ґ��͂P�U�T�n�E�E�E���݂͂R�V�R�n���}�u���C�h�r���[�ӂ�����v�ł�

�K���W�O�n����̃w�b�h�}�[�N���쐬���邱�Ƃ��ł��܂����E�E�E

����Ȍv����F�c�ԗ��ɍ������Ƃ���E�E�E

�g�����͒ቮ���d�l�ł���

�܂肽���ݍ��̒Ⴂ�o�r�Q�R�^�p���^�O���t���E�E�E�ƁA�v�킸�����Ă��܂��܂�����

���ۂ̂Ƃ���W�O�n�W�O�O�ԑ�̃p���^�O���t�����̒ቮ���ԗ��𓊓����ׂ��ł����E�E�E��

�͌^���E�Ƃ������ƂŁE�E�E����ς育�e�͂Ȃ̂ł��E�E�E

���Ȃ݂Ɉ�ԐV�����R�V�R�n�́A�ቮ�����Ȃlj��������Ȃ��Ă��g�����ɓ����ł��܂�

���̂킯�́A�V���O���A�[���p���^�I�I

�쓮�������łȂ��܂肽���ݎ��̍������Ⴍ�Ȃ��Ă��邩��ł��E�E�E

����H�ߑ㉻�H�E�E�E�Ƃɂ����т������ł�(��)

�d�� �R�`�i�A���y�A�j �̕ǁE�E�E

�i�t�q�̓d���\���́A���s�p�Ɠ_���p�ŕ������A���ꂼ��̉�H��

�d���̌��x�� �R�` �ł�

�����ɒ��Ґ��i�V�܂��͂W���j�̂R��Ԃ𑖍s�����Ă�

���イ�Ԃ�]�T�̂���\���ł�

��Z���������܂����E�E�E

�W�Q�n�C���ԓ��}�ł��E�E�E

��Ԓ����O�Ɠ��Ȃǂ�_�������邽�ߑ��s�p���[�^�[�ւ�

���d��x�点�邽���P�O���i�I�[���j���x�̒�R�����Ă��܂��E�E�E

���̂������ŁA��Ԓ���������x�_�������邱�Ƃ��ł��܂��E�E�E

�Ƃ��낪�A�o�N�H�ƂƂ��Ƀ��[�^�[���ׂ����� �H�H

�C���Ԃ͑��s�p���_���p������d�����狟�����Ă���̂Œ��Ґ��̉^�]��

�Q.�W�` �߂��d��������

����ɏ����z�Ŏ��ɉ�������� �R�` �I�[�o�[�E�E�E

���ʂ́A�u���[�J�[���_�E�����ċ}��~����H�ڂɁE�E�E

���[�^�[��R���T���ɉ����܂��������I�ȉ��P�ɂ͂Ȃ炸�E�E�E

�ȑO����̎������d�����ȓd�͂ɂȂ� �k�d�c�� ���l���˂E�E�E��

�v�Ē��Ȃ̂ł��E�E�E

2022/ 2

�`�s�r�g���u���E�E�E

�ԐM�������ł`�s�r������E�E�E�m�F�{�^���ŏI���ł��Ȃ��E�E�E

�ԃ����v�ƌx��x���������܂܂ŁA�x�����[�h�ֈڍs�ł��܂���

�`�s�r�p�̃����[�i�p�d��j���p�^�p�^�ƃt���b�^�[���N�����Ă���

����Ăĉ^�]�𒆎~�A���ׂĂ̓d�����n�e�e�ɁE�E�E

�����ʼn�H�ׂĂ݂���A�ǂ��ɂ��ُ�͌�������Ȃ�

�������S���킩�炸�A�ʓd�s�ǂ��H�Ɛړ_������

�����[�̌̏���^�������[���̂��̂�\����Ɍ����E�E�E

���炽�߂ăe�X�g�E�E�E����ς�m�F�{�^�������삵�܂���E�E�E

����グ�ł��E�E�E(���j

�`�s�r�́A����J�n�ŁA��Ԃ��~�����邽�߂�

�T�b�̃J�E���g���J�n���܂��E�E�E

�ǂ����A���̃J�E���g���n�܂��Ă��Ȃ��E�E�E

����n���Ă��邯�ǁA�����ɖ߂�̂Ń����[���p�^�p�^�H�H�H

�`�s�r�̃R���g���[���p�l����������x�m�F����ƁE�E�E�Ȃ��

�`�s�r���Z�b�g�X�C�b�`���n�m�ɂȂ��Ă���E�E�E

�m�F�{�^�������������

�V�X�e���͌x��x�����~���x���̃`���C���ֈڍs���܂�

�����ɁA�i�t�q�̃V�X�e�����T�b�̃J�E���g�𒆎~�����O�b�ɖ߂������

�s���܂��E�E�E�Ƃ��낪�܂�ɁA���̃J�E���g���O�b�ɖ߂炸

���̌�̂`�s�r���삪 �R�b���S�b�Œ�~���邱�Ƃ�����܂���

�Ȃ̂ŁA�m���ɖ߂����߁A�O�b�ɖ߂����m�F�����v�Ƌ����I���O�b�֖߂�

���Z�b�g�X�C�b�`��ݒu���܂����E�E�E

�Ȃ������̃X�C�b�`���n�m�ɂȂ��Ă����̂ŁA�V�X�e���Ƃ��Ă�

�J�E���g���J�n���Ă͖߂���J��Ԃ��Ă����̂ł����E�E�E

�킩���Ă݂�A�������Z�b�g�X�C�b�`���n�e�e�ɂ���Ε����ł��E�E�E

�����̍�����V�X�e���ɐU���Ă����̂ł��E�E�E(�L;��;�M)

���̃��Z�b�g�X�C�b�`���n�m�ɂȂ����̂��s���ł���

���Z�b�g�X�C�b�`�ɃJ�o�[����t���A�듮��h�~�Ƃ��܂���

2022/ 1

�ː��W�d�̂i�t�q�ԗ��́A�p���^�O���t�̃����e�i���X��Ƃ��������܂���E�E�E

���������ɕK�v�Ȃ̂́E�E�E�W�d����C������E�E�E�M��V���[�ƌĂ�Ă��܂�

�ː��i�g�����[���j�ɐڂ���Ƃ���ł�

���Ԃł́A���n�Č������@�S�n�Č������@�J�[�{���n�@���J�[�{���@�Ȃǂ̎C�������

���ꂼ��ː��Ƃ̖��ՁE�E�E�ʓd���A�ϋv���ɒ����Z��������܂��E�E�E

�V�����͓S�n�A���S�̓J�[�{���n�������ƕ����Ă��܂��E�E�E

�c�O�Ȃ��疢���ɓK�ȍޗ��͌������Ă��܂���E�E�E��

�ŋ߂̂i�t�q�ԗ��ł͓����ׂ��J�b�g���ĎC�������Ă��܂��E�E�E

�����ɔ�ׂĉː��i�g�����[���j�Ƃ̐ڐG�ʐς��L���̂Œʓd�����ǂ��Ȃ����C�����܂�

���n�Č������Ƃ͂����܂��A�O�D�R�������Ŏ��p���ł��E�E�E

�Q�O�Q�Q�N�T�����R���������H�쏊����C��̕��i�������Ă��܂����E�E�E

�ʓd���\���傫�����P�ł������ŁA���ݎ����^�p���ł��E�E�E

�ː����ƃp���^�O���t�쓮���́A�ׂ��������Ǘ����K�v�Œ���I�ɓ_�����Ă��܂��E�E�E

����ł����s���̐U���Ȃǂʼnː��ƃp���^�O���t�ɂق�̏������Ԃ��E�E�E

�����闣�����������܂��E�E�E

���Ԃɔ�ׂ�ƁA�͌^�͂т����肷��قǒႢ�d���Ȃ̂ł����E�E�E

����ł��A�p���^�O���t��������X�p�[�N����т܂��E�E�E

��u�̋P�����ق�Ƃ��Y��Ȃ̂ł��E�E�E��

�ł�����Ȏ��A���͎C��������n���Ă��܂��E�E�E

�����Ă��ɂ͏W�d�s�\�Ɋׂ�܂��E�E�E

�C��̒���I�Ȍ�����Ƃ��K�v�E�E�E

�ː��W�d�͌^�̈�Ԏ�_�ƌ����邩������܂���(�L;��;�M)�i��)

�N���X�}�X�C�u�ɓ��ʗ�Ԃ��^�]�ł��E�E�E

Finland�i�t�B�������h�j�� Helsinki�i�w���V���L�j���� Kemijarvi�i�P�~�����r�j������

Santa Claus Express �i�T���^�N���[�X�G�N�X�v���X�j�́A�f�G�Ȗ�s�Q���Ԃł��E�E�E

�����ԗ��͗p�ӂł��܂��A���N�̖����}�s�d�d�Ґ� �𗘗p�����i�t�q�̓��ʖ�s�Q���Ԃł��E�E�E

�T���^�N���[�X�G�N�X�v���X

���̐��E����ڊo�߂�ƁA�ǂ�ȃv���[���g���͂��Ă���̂ł��傤�E�E�E

�n���ɗD�����S������������Ă�������E�E�E���̂s�d�d����������E�E�E

����Șb���������Ă��܂����E�E�E�������N���X�}�X�v���[���g�ɂȂ�̂ł��傤���H

�E�E�E�y���݂ł��E�E�E

�E���i��������萳�ʂɂ��w�i������Ă݂܂����E�E�E

������E�E�E�ƌ����Ă��A������摜�Ƀy�C���g�ł���炵�����M�E�E�E

�傫�������A���v�X�H�̎R���݂��o�������Ă݂܂����E�E�E

����o���ĊԂ��Ȃ��P�N�ɂȂ��}�W�O�O�O�n�E�E�E

���s�n�ɔY�܂��꒲�����J��Ԃ��āA�Ȃ�Ƃ����肵���^�s���o���Ă����̂ł���

��Ԍ����i�����悻�����j�̓x�Ƀv���X�`�b�N����Ԃ��C�ɂȂ��Ă��܂����E�E�E

�A���J�[�ƈ�̉������v���X�`�b�N����Ԃ́A�������̏W�d�E����E�{���X�^�[�Ȃǂ�

��Ԙg�Ɏ�t���܂��̂Ō��݂����܂肠��܂���E�E�E����ł��T�C�h���猩��Ƃ���Ȃ�E�E�E��

�����ɂȂ�Ƃ��[�������Ă��܂������A���ɑ�Ԃ��������邱�Ƃɂ��܂���

�v���X�`�b�N����ԁi�����j���A���J�[���ԑ��Ɏ�t���W�O�O�O�n�p�ɑ�g�����H�������

�V��������ƕ��������A���J�[���ԑ̂Ɏ�t����ƁA�������I�ł��E�E�E

���^�]�������ŁA���Ă������A�v���Ԃ�ɋC������������ł�(��)

��}�d�Ԃ̑�Ԃe�r�R�U�X�`

�e�r�R�U�X�`�� �l�ԗp�i���́j��Ԃ� �s�ԁi�g���[���j�p�̂e�r�O�U�X�`�ƊO�Ϗ�͂قƂ�Ǔ����ł�

�����e�r�R�U�X�́A��}���R�R�O�O�n�����W�O�O�O�n�܂ł̊e�n��Ŏg�p����Ă��܂�

�ł����A�W�O�O�O�n�d�l�́A��g���Z���J�b�g����p�^�Œ[���Ƀt�b�N����t���Ă��܂��E�E�E

����w�������j�s�l�J�c�~�̃��f�����e�r�R�U�X�ł��W�O�O�O�n�d�l�ł͂���܂���ł����E�E�E

�Ȃ̂ŁA�W�O�O�O�n�p���e�r�R�U�X�`�։��H����K�v������܂����E�E�E

�w�������j�s�l���i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�t�q�ʼn��H�����W�O�O�V�̑�ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԂW�O�O�W�̑��

�j�s�l���i���i�t�q�̂W�P�O�V�p�։��H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԂW�P�O�W�̑��

��r������A���J�[�ȂNjC�ɂ͂Ȃ�̂ł����E�E�E�Ȃ�Ƃ����Ԃ߂Â����E�E�E�����H

2021/12

���ς�炸�̌o�N�ɂ��̏�ɔY�܂���Ă��܂��E�E�E

���삵�ďC���ł�����̂͏o���邾���撣���Ă��܂����E�E�E

���i�������K�v�Ȍ��͑�ւ����i��T���̂��A���A�������J���܂��E�E�E

���̗���͐i���ƂƂ��ɋK�i�܂ł��ς��A���p�i�͋����i�ɂȂ萻�����~�ցE�E�E

�����ČÂ��V�X�e���ɂ͑�ւ����i������A�s�̂���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��E�E�E�i���j

�^�]�p�̃p���[�R���g���[���Ɏg���Ă���_�[�����g���g�����W�X�^�Ȃǂ����łɐ��Y���~�ɁE�E�E

�́H�����������������̂ɁA����ƌ�������ւ��i�́E�E�E�т����肷��قLj����ɁE�E�E

����ȃ��b�L�[�Ȃ��Ƃ�����̂ł��ˁE�E�E

����Ȏ��A����s�ǂ����������}�C�N���X�C�b�`�E�E�E

�������Ă����o�[��ό`���������߂��A�Ȃ��Ȃ����܂������܂���

�Ȃ̂Ŏv�����ĐV�i���i�Ɍ������邱�ƂɁE�E�E

�ȑO�͓d�q�H�암�i�������X�ɏo�����Ă����̂ł����A��͂�l�b�g�V���b�v��

�����Ō������O�����i�E�E�E�Q�O�łP�O�O�O�~�ȉ��̋��z�ɂ��čw���E�E�E

������ɓ͂������i�Ɍ����E�E�E���A�Ȃ�Ɠ��삵�Ȃ��i�{�j

��H��������x�m�F���Ă��A�}�C�N���X�C�b�`�����̃g���u�������l����ꂸ

���炽�߂ēd�q���i���X�ɍ��Y�̃}�C�N���X�C�b�`���E�E�E

������͂P�O�O�O�~�łS��

�E�����Y���[�J�[�̐��i�ł��E�E�E

����������H�́A�\�z�ʂ�����I�I�ɓ���E�E�E

�s�Ǖi�Ɩ��g�p�i�̓���m�F�ł������̂��A�O�̂��ߕ������Ă݂��

�X�C�b�`���O����͈͂������H�E�E�E�ړ_�ɖ��i�ގ����ȁj�E�E�E

��p�Ǝ��ԁE�E�E�v�����艓��肵�Ă��܂��܂���

���܂����E�E�E

�o�N�ɂ��g���u���͑��ɂ��E�E�E

���ׂĂ͈��S�^�s�̂��߂ł��i(��)�j

�q�ԗp��Ԃs�q�S�V���o�Ă��܂����E�E�E

�Q�O�O�V�i�����P�X�j�N���I���G���g�}�s�̑�Ԍ����p��

�w���������̂ŁA�P������������̂܂ܖY�ꋎ���Ă��܂����E�E�E

�Ȃ�E�E�E���̑�Ԃ��g���Ă���ԗ��́H�ƒ��ׂ���I�n�S�U

�����̂悤�Ɏ����̎ԗ��ł��E�E�E�@�@�@�@�⋭�͊p�ނ����ł�

�i�t�q�ɃX�g�b�N���Ă������i���g�����̂ŁA����̐����p�́u�O�v�E�E�E

�����@�����������A��������Ԃ͂P�R���������։��O�ł��E�E�E

������Ԃ͂Q�T�Ԃł����E�E�E

2021/11

�P�O���@�X���ɂP�W�{�ڂ̓���� YouTube �A�b�v���Ă���X���o�߁E�E�E

�P�O���P�W���ɁA�Ȃ�Ƒ��Đ��� �P�O���� ���܂����E�E�E

2021/10

�E���i�������_�u���g���X���̉��Ɍk�J������Ă݂܂����E�E�E

������E�E�E�ƌ����Ă��A�摜�Ƀy�C���g�ł���炵�����M�E�E�E

������ƎR���̓S���炵���H�ł������ȁE�E�E�Ǝv���Ă��܂�

2021/09

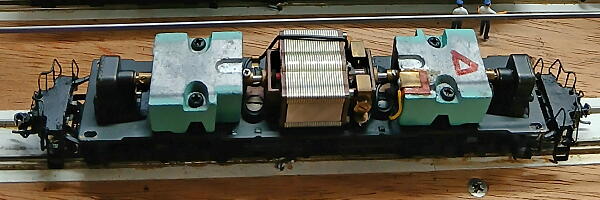

�s�n�l�h�w�̂U�W�R�n�T���_�[�o�[�h�V�h���U���Ґ��������܂���

�v�킸�~�����Ȃ��`�Ǝv�������̂̂X���~�߂����i�ɂ��������荞��

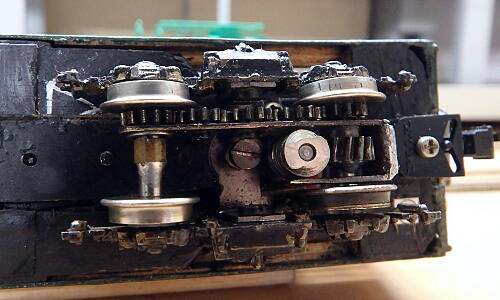

�U�W�R�n�ׂĂ݂�ƁA�T�n�ƃ��n�����j�b�g�H�Ȃ�ƃT�n�Ƀp���^�O���t

�ː��W�d������ɂ͎ԗ��Ԃ̓d�͂̈����ʂ����K�v�E�E�E���H���ʓ|�H�H

����Ȏ��h�l�n�m���獂���Ȓʓd�J�v���[���T�Z�b�g�����Ă��܂����E�E�E�I�I�I

���Y�̔����Ă������i�Ƀg���u��������d�C��R�l�O���̉��Ǖi���Đ��Y�����Ƃ̂���

�w��������������i�Ƃ��đ����Ă����̂ł��E�E�E����ɂ͂т�����I�I

����Ƀ��[�J�[�̎p���ɂ��E�X�E�E�E�ł�

�ǂ����ʓd�J�v���[�̓d�C��R���傫���c�b�b�^�]���Ȃǂɒʓd���Ă��d�����ቺ��

�ԍڃf�R�[�_�[�ɕK�v�ȓd���ɂȂ炸�g���Ȃ��Ƃ̃N���[�����������炵���E�E�E�H�H

�����Ƃ��i�t�q�̓A�i���O�^�]�Ȃ̂ŁA���݂̂܂g�p���Ă����Ƀg���u���͂���܂���

�Ȃ�A�]���ɂȂ������̒ʓd�J�v���[���g���A�T�n����ː��d�͂����n�ɑ����I�I

��R�E�E�E�w���ӗ~���E�E�E�ŁA�����Ȃ��X���l�b�g�ȂǂŒ��ׂ�ƁE�E�E

����ς�A�ȑO�c�e�Q�O�O���w�������@��[�邬����[��������@���A��Ԉ���

�W�d�p�̋������p���^�O���t��lj��w���������������Ă��V���~��ł����܂�E�E�E

�����̉摜�͍w�������܂܂̂P�U�D�T�����E�E�E�R����ԂȂ̂�

�P�R�D�R�����։��O�����E���̉摜�́A�ԗ��Z���^�[������Ă��܂��E�E�E

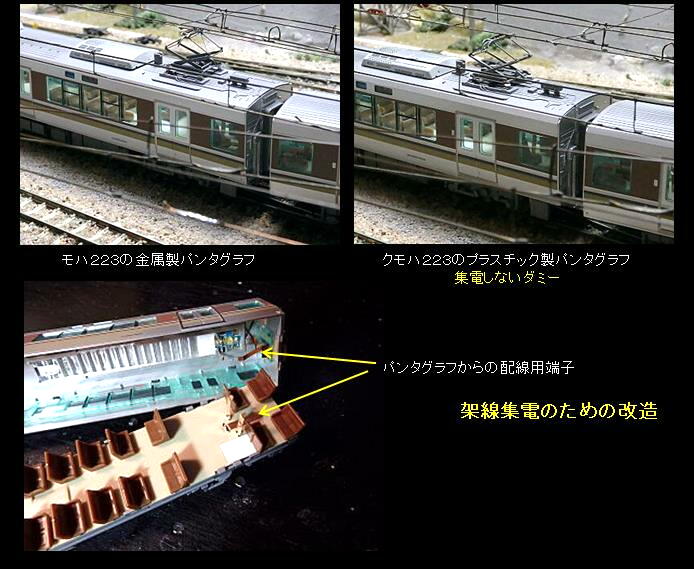

�����̉摜�́A�v���X�`�b�N���T�n�̃p���^�O���t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E���̉摜�́A�W�d�p�ɉ��H�����p���^�O���t

�擪�Ԃ̔����J���ĘA���E�E�E

���А��̌��z��Ԃł����A�ő�Q�W�p�[�~���ƂȂ��Ԃ�����܂��E�E�E

���쎞���炱�̌��z��Ԃŋ�]�ɔY�܂��ꂽ��}�W�O�O�O�n�E�E�E

���̌���E�F�C�g�̑��ʂ�[�^�[�̒������J��Ԃ��Ă��܂������A���I�ȉ��P�͏o���܂���ł���

�ŁA�v�����ē��͎Ԃ̐≏���ԗւ̈���� �g���N�V�����^�C�������邱�Ƃɂ��܂����E�E�E

��}�W�O�O�O�n�قǂł͂Ȃ��̂ł����A����W�O�O�O�n����͂���z��Ԃŋ�]���܂��E�E�E

���̍ۂɂ܂Ƃ߂ĉ������邱�ƂɌ��߂܂����E�E�E

����W�O�O�O�n�́A�J�c�~�i�j�s�l�j�̂l�o�M���ł��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��}�W�O�O�O�n�́A���Ѓ��[�J�[�̓��̓M���@�@�@

�ǂ�����ԗւ̓��ʂ��g���N�V�����^�C�����͂ߍ��ލa������̂ł���

��͂�A���[�J�[�ɂ���ăM���{�b�N�X��j�o�[�T���W���C���g�̎d�l���傫���Ⴂ�܂��E�E�E

������̂܂܂ł͎ԗւ�����Ƃ͂ł��܂���

�ʂɂ��ꂼ�ꃁ�[�J�[�̓����K�i�ԗւ�p�ӂ��A���̎ԗւ������H���Ă���ڐ݂�����@�ł��E�E�E

�j�s�l�̂l�o�M���ɂ͂j�s�l�̃v���[�����А�ԗւ��E�E�E

���Ђ̃M���ɂ͓��Ђ̃s�|�b�g���А�ԗւ�p�ӂ��܂��E�E�E

���ꂼ��Б��i�ʓd���j�ԗւ��O���A�Ԏ����h�����ցE�E�E

�h��������]�����≏���ԗւɍa���@��A�g���N�V�����^�C�����͂ߍ��݂܂�

������h�������[�X�ŁA�a�̓����N�����̃g���N�V�����^�C���i�V�P�T�S�j�K�i�ɍ��킹���܂�

���̌�A�l�o�M���͐≏���ԗւ݂̂����O���A���̉��������ԗւ��������Ď�t�����ł�

���Ђ́A�ԗւ��O���Ăт�����I�I

�������[�J�[�Ȃ̂ɎԎ��Ǝԗւ̎�t���@�����̓M���ԗւƃs�|�b�g�ԗւň���Ă��܂���

���̓M���͎Ԏ��Ǝԗւ̎�t���ɒi��������A���̂����M����t���ɂ��i�����E�E�E

�a���@�����s�|�b�g�ԗւɂ͎��Ƃ̒i�����Ȃ��āA���a���傫�����̂܂܈����ł��܂���

�Y���ʁA�s�|�b�g�ԗւ̎Ԏ��ɃM�����̂��̂��ڐ݂��ԗւ��ƌ������邱�ƂɁE�E�E

�h�������[�X�p�ɊO�����ʓd���ԗւ��Ăш������Ċ��������܂�

�j�s�l�̂l�o�M���͎ԗցi�^�C���j�����̌����E�E�E

���Ђ̓��̓M���̓M�A�����ڐ݂��ԗ֑S�̂̌����ƂȂ�܂����E�E�E

���̍�Ƃ̌��ʁA���z��Ԃł̋�]�͖����Ȃ�A��Ԃ��Ă��X���[�Y�ɔ��i�ł��܂�

�Y�݂͂���ʼn����ł��i(��)�j

2021/ 8

�͌^���E�ɏW�����J�E�E�E�r�����ǂ��������H�������E�E�E

�E�\�̂悤�ȃz���g�̘b�E�E�E

�A���̖ҏ��ŃG�A�R���̓t���ғ��E�E�E

�܂����̃G�A�R���h���C���i�r���ǁj���l�܂�E�E�E

�G�A�R�����炠�ӂ�o�������A�^���̃��C�A�E�g�ɁE�E�E�͌^�̎R������H��

���H��|�C���g��������ԂɁE�E�E���H���̓d�C��H�܂ŐZ���E�E�E

�C�Â��̂��x��A�G�A�R���̑|���ƕ��s���Ĕr���Ɠd�C��H�̕�����ƂŏI���^�x�ł���

�����̂Ȃ��ŁA�ǁ[���Ɣ��������o���܂����E�E�E

2021/ 7

�����U���Q�X���łi�t�q�͂Q�S���N�I�@�߂���������Ƃ����ԁE�E�E

�F�l�̂����͂̂������̂Q�S�N�Ԃł�����܂��E�E�E���ӂ���݂̂ł�

��ɍŗǂ̃V�X�e����ڎw���āA�V���Ȗ����ցE�E�E�����֏o���i�s�I

�|�C���g���܂��܂��̏�E�E�E

������̓A�b�v�̂��߁A���͎Ԃ̎ԗւɂ̓S�����̃g���N�V�����^�C�������Ă��܂��E�E�E

�ŏ��ɑ��������̂� �P�X�W�O�i���a�T�T�j�N�ł��E�E�E

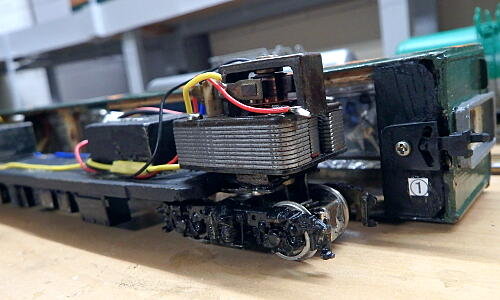

�������Ɍo�N������A����I�Ɍ��������Ă����̂ł�������A�S�ʌ��������@�֎Ԃ�

�g���N�V�����^�C�����Q�{�O��Ă��܂����E�E�E�o�N�ŃS�����ꂽ�悤�ł�

���H��T�����̂ł��������ł����A���ɑ��s�Ɏx����Ȃ��A���̂����ǂ�����

�����邾�낤�Ǝv������ɏڂ������H��_�����邱�ƂȂ����u���Ă��܂����E�E�E

���R�Ɖ^�]���Ă����킯�ł͂���܂��A�ӂƓ���̋�Ԃŗ�Ԃ̎�������������̂�

�C�Â��܂����E�E�E����H����`�O�Ɠ��������������Ă���E�E�E������

�g���l������o�Ă����Ԃ͖��邭�O�Ɠ��⎺�������_�����Ă��܂��E�E�E

�ː��W�d�Ȃ̂ŁA���s�Ɏx��͂���܂���E�E�E�ː��Ɛi�s���������̃��[���ɂ�

�ʓd���Ă��܂����A�E���̃��[���ɂ����d�C������Ă��Ȃ��悤�ł��E�E�E

���H�Ƀe�X�^�[�ĂȂ���_�����Ă����ƁA�g���u���̓g���l�����ցE�E�E

�v���Ԃ�ɁA�g���l���̕������O���_�������猩�����̂͐��H�e�Ƀg���N�V�����^�C�����P�{

����ɁA�悭����ƃ|�C���g�̃g���O���[���ɂ����P�{�����܂�Ă��܂����E�E�E

�P�{�͗�Ԃɂ͂˂�ꂽ�̂����H�e�֗����������Ƃ���A���s�ɉe���͂Ȃ������̂ł���

�����P�{�̓|�C���g��ŊO��ăg���O���[���̊Ԃ֗����E�E�E�i�s�����͏�ɓ����Ȃ̂�

��Ԃ��ʂ�x�ɁA�ԗւƃt�����W�����̐ꂽ�^�C�����g���O���[���̊Ԃւǂ�ǂ�����

���ʁA���������ď��X�ɉ����ꂽ�g���O���[���Ɍ��Ԃ������ʓd���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł��E�E�E

������l����Ƃ����ŁA���܂��܌�ނ����q�Ԃ��E�����܂����E�E�E��ނ͂��Ȃ��Ƃ���Ȃ̂�

�����ƋȐ����A����ɉe�������g���u�����Ǝv�����ݎԗ������܂�����

�܂������g���l�����̐��H�͌��܂���ł����E�E�E

�E���͂��̃g���O���[���̌��Ԃ������������̂ł���

�܂������l�����Ȃ��悤�ȃg���u���E�E�E�ł��A�����Ɛ��H��T���Ă�����E�E�E

�ێ�Ɠ_���E�E�E���炽�߂āA���S�̂��߂ɖY��ĂȂ�Ȃ���Ƃł��E�E�E

�o�N�ɂ��|�C���g�Ƃ�Ԃ�

�f���A���Q�[�W�i�R����ԁj �̕����i�|�C���g�j����ꂽ�E�E�E�ό`�̏�ł�

�Q�S�N�O�Ɏ��삵���|�C���g�ł��E�E�E�W���O�ԂƂ̂R�����狷�O������E�E�E

���̃��[���Ȃ�������Ȃ������̂��A�g���O���[�����琔�Z���`�̋�Ԃ�

�O�Ԃ��O�D�R���������Ȃ��Ă��܂����E�E�E

�o�N�ƋG�߂̉��x����ʉ߂̐U���Ō��B���ɂ�ł����悤�ł��E�E�E�H�H

�������O�D�R�����E�E�E�ƊÂ����Ă��܂���

�S�ʌ������I�������s�J�s�J�̋@�֎Ԃ������Ȃ�E���I�I

����ʉߐ������x����炸�����������������̂ł����E�E�E

���ׂ�Ɠ���̋@�֎Ԃ������E�����܂��E�E�E���̋@�֎Ԃ͎ԗւ̃t�����W�������I�I

������͑����̂��߂ɁA�g���N�V�����^�C���������ԗ��ł��E�E�E

���ւɃg���N�V�����^�C���p�̍a�����H����ۂɃt�����W������Ă����悤�ł��i���j

�ً}�H���ł������A�����ւ̐i�����烌�[���̋O�Ԃ��E�E�E

���B�̊ɂݖh�~�ɐڒ��܂������Ă̕�C�ƂȂ�܂����������ɊJ�ʂł��E�E�E

�ʉߑ��x�����͕ύX�Ȃ��E�E�E���̖h�~�I�I����������Ȃ���ł�(��)

�����ԑ��s���Ă����d�e�T�V���S�ʌ����œ��ꂵ�܂����E�E�E

�����I�����s���Ă������Ƃ������āA����̌����ł͎ԓ��z���X�V�̗\��ł���

�������Ă݂�ƁA�O�Ɠ��̐؊����ɉ���������^���Z�������������g���Ă���

����́A�������������V�������^���_�C�I�[�h�֒u�������邱�ƂɁE�E�E

�͌^�I�ɑ傫���ꏊ���Ƃ�Z�����������P������ƁA�ԓ��ɂۂ�����Ƌ�Ԃ��E�E�E

�ӂƎv�������̂��A������߂Ă��������A�e�[�����C�g�̓_�����ł��E�E�E

�P�@�␄�i�^�]���ɂ��_�����K�v�ƁA�����������Ƃ��������̂ł���

�O�t�������v���̃e�[�����C�g�́A�z���C�g���^�����p�[�c�ɐԐF�h�����{�����_�~�[��

�����ɐԐF�v���X�`�b�N���̃����Y���͂ߍ��ނɂ͉��H������E�E�E

���̂����ԓ��ɑ傫�ȃZ���������킪����̂Ō�����ݒu����ꏊ�̊m�ۂ������

���ǁA���̎��͖����ƒ��߂Ă��܂����E�E�E

����́A�Z����������̓P����̋�ԂɌ�����ݒu�A����������t�@�C�o�[��

�������ė��p���邱�ƂɁE�E�E�e�[�����C�g�p�[�c���ق�̏������H���ē_�����E�E�E

�T�O�N�̎����ĐԂ��P���܂����E�E�E

���͂Q�G���h�Ń_�~�[�e�[�����C�g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�G���h�̉��H�����e�[�����C�g

�_�u���g���X����ʉ߂���d�e�T�V

2021/ 6

�w�ԐM���@ ����~�M���u�ԁv�̂܂܂����܂����E�E�E

�ĊO�ƒm���Ă��Ȃ��S���M���̂��Ƃł��E�E�E

�S���̐M���@�͕ۈ����u�̈ꕔ�ŁA�i�s�M���u�v�� ���̐M���܂ł̋��

��Ԃ̈��S�^�s��ۏႷ����̂ł��B�@�����A��~�M���u�ԁv���z���Đi�s�����

�E����Փ˂ȂǗ�Ԏ��̔����ɂȂ���܂��̂ŁA��Ɏ��Ȃ���Ȃ�܂���

�������A�q���[�}���G���[�͕K��������̂Ȃ̂ŁA�e����S���u �i�`�s�r���j��

��������V�X�e���Ƃ��Ă����S��ۏႵ�Ă��܂�

�S���M���͗�ԏ斱���ɑ���Ɩ����߂��A�ƕ��������Ƃ�����܂��E�E�E

���Ȃ݂ɓ��H��ʂ̐M���́A�~���Ȍ�ʂ̗�����m�ۂ��邽�߂̌�ʐ����ł�����

���Ƃ��u�v�M���Ō����_�ɓ����Ă����S�͕ۏႳ��Ă��܂���E�E�E

���ׂĂ͒ʍs����҂̎��ȐӔC�Ȃ̂ł��E�E�E

�p��ł́A�S���M���́@SIGNAL�@�ł����A��ʐM���́@TRAFFIC LIGHT ��

�M���ł͂Ȃ���ʕW���Ȃ̂ł��E�E�E

�i�t�q�̐M�� �g���u���̌����́A�Ȃ�Ɛݒu�̍ۂɍH���̊ȗ����̂��� �O�D�R���� ��

�A���~���g�p���Ă����Ƃ���A�����[�i�p�d��j�̓d�������삷��U���ł��̃A���~��

�ό`�A�������ɐݒu���Ă����_����H�̐ړ_������ĐڐG�s�ǂɂȂ��Ă����̂ł��i���j

�������^�s���̗�Ԃ� �`�s�r�̓���őO���́u�ԁv�M�����m�F����~���܂����E�E�E

2021/ 5

�����I���g�p���Ă����S�T�T�n�̃p���^�O���t������E�E�E

�莝���̐V�����p���^�O���t����t�悤�Ƃ��āE�E�E�p���^��̃T�C�Y������Ȃ��I

�o�r�P�U�n�ł������p�ƌ��p�Ŏ�t�T�C�Y���Ⴄ�I

���X�Ȃ�����߂ċC�Â�����܂����E�E�E

�S�T�T�n�͌��d�ԂȂ̂ɁA�����A��ɓ��钼���p�𓋍ڂ��Ă����̂ł�

��t�ʒu��ύX����̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA���H�̎�Ԃ����Ȃ����̂܂�t�\��

���^�̒����p�p���^�O���t�𓋍ڂ��Ă����P�P�V�n���痬�p���܂����E�E�E

�P�P�V�n�ɂ́A�p���^�������S�T�T�n�̃p���^��ƌ�������

�莝���̐V�����p���^�O���t����t�܂����E�E�E

�摜�ŁA�p���^��̈Ⴂ���悭�킩��Ǝv���܂��E�E�E�i��)(�j

�Q�O�P�W�N�Q���Ɍ��J��������@�u���ւł̓��}�x�m�@�֎Ԍ����v�̍Đ���

�}�ɑ����Ă��܂��E�E�E���͎��I�ɂ́A��Ԍ��Ăق�������Ȃ̂ł����E�E�E

�ǂ����č�����ɂȂ��āE�E�E�H

�ł�����ς������

�������}���ʂȂ̂ł��傤���i�j

2021/ 4

�т�����ł��E�E�EYouTube �ɃA�b�v�����ː��W�d�̍�}�d�ԁE�E�E

��}�d�Ԃ̒��ł����̍D���Ȍ`���̂W�O�O�O�n�E�E�E�ł�

�Đ�����C�ɑ����܂����E�E�E����ς��}�d�Ԃ��Đl�C�������ł��ˁI

���������܂ŁA�Q�O�P�W�N�Q���R�����獡�܂łP�Q�{�̓���� YouTube �ɃA�b�v���Ă���

�R�N�ڂ̂Q���Q�W�ɑ��Đ����P������z���܂����E�E�E���ӁA���ӂł�(��)

2021/ 3

�i�t�q�ł́A�g�n�ԗ�������P/87�T�C�Y���^�p���Ă��܂�

��Ȏԗ��͐V�����Ȃ̂ł��� �A���B�̎ԗ����������Ă��܂��E�E�E

����Ȏԗ��ɂ��āE�E�E

�ԗ��̒������R�O�b�������^�łi�t�q�̌��z���E�M���M���ł�

�قƂ�ǂ������i�Ńv���X�`�b�N���E�E�E�����m���ɑ���Ηǂ��āA�܂��������Ȃǂ͂���܂���E�E�E

�ԗւ̃t�����W�������{���̂P�D�T�{���������āA���s�͒E�����Ȃ������قǂ̋}�Ȑ����ʉ߂��܂�

���[���b�p�ɂ͓S���͌^�ɂ��W���̋K�i�������āA�Ⴄ���[�J�[�Ԃł��A����₻�̑��̃I�v�V������

�������t���ł���悤�ɂȂ��Ă��āA�ԑ̂��͂ߍ��݂����������͊ȒP�ł��E�E�E

�������ԗֈȊO�͑�Ԃ��v���X�`�b�N���Ȃ̂Ŏc�O�Ȃ���ʓd���܂���E�E�E

�i�t�q�H��ʼn������O���������i�p�l�����C�g�j���A��Ԃ͉��H���ďW�d�u���V����t�ł�

�v���X�`�b�N���i�́A�������t���������ł������ԑ̂����Ă��܂����H���K�v�ł�

���̉摜�́A�����̌�둤�ɕė��d�������ꂼ��Z�b�g���Ă��܂��E�E�E�E�̉摜�͉��C��ł��E�E�E

�ė��d�����Z�b�g������������̎ԑ̂ɂ͌������߂��Ă��܂��Ă��܂��E�E�E�E

���C���@�����t�@�C�o�[�̗��p�ł��E�E�E

���C���@�����t�@�C�o�[�̗��p�ł��E�E�E�������܂ŁE�E�E���t�@�C�o�[�̌����̓p�l�����C�g���ł��E�E�E

���F���C���ɉ����Č��t�@�C�o�[��L���Ă��܂��E�E�E

����Ō��R��͂���܂���

�d�P�O�R�^�@�֎Ԃ����B�͌��z���E���傫���̂ŁA �p���^�O���t���ː��������ɍ��킹

�傫�����͂ȃo�l�Œ��ˏオ��܂��E�E�E�i�t�q�̉ː����ɂ͑S���Ή��ł��܂���

���̂܂܂ł́A���s���ɉː��������グ�Ĕj���ɂȂ���܂��E�E�E

�������Ăi�t�q�K�i�ʼnː��ɐڂ��Ă���p���^�O���t�E�E�E

�ԗ��͎ԓ��Ƀp���^�O���t�W�d�̂��߂̐؊����X�C�b�`�����݂���Ă���̂͂������ł��E�E�E

�s�d�d�q�Ԃ̔������C�O�摜�ł����A���s���悪YouTube�Ō���܂��E�E�E

�Z�X�i�@�ŁA��߂Ƃ��w����B�ł��E�E�E

�N���P�T�V�̑O�A���n�P�T�U-�Q���^�]�s�\�ɁE�E�E

�������Ē��ׂ�������ɂ��ُ�Ȃ��E�E�E�e�X�^�[�ł̒ʓd�������n�j�E�E�E

�Ȃ̂ɁA�����������Ǝv������}��~���đS���������E�E�E

���s����E�E�E����g���Ă��J��Ԃ��킩�����̂́A�Ȃ�ƕ����̎��ɑS���G��Ȃ�������

�{���X�^�[�̃Z���^�[�s���[�ł���

�Z���^�[�s���ɂ́A�X�v�����O����ċ��d�p�̒[�q���l�W�~�߂��Ă��܂��E�E�E

���̃l�W���ɂݒʓd�s�ǂ��N�����Ă����E�E�E�������ڐG�i�ʓd�j���đ��s���A����Ē�~

�y�[�p�[�ԑ̂Ȃ̂ŏ����ؐ��ŁA�ʓd�[�q�̓��b�V���[���ŋ��܂��Z���^�[�s����

�l�W�����ŏ��Ɉ������Ă����̂������E�E�E�o�N�Ō��Ԃ��ł��Ă����炵���E�E�E�i���j

���Ȃ݂ɏ��a�S�X�i�P�X�V�S�j�N����ł��E�E�E

2021/ 2

������}�̑��s�摜��YouTube�ɃA�b�v���āE�E�E�ԗ��̑��ʂɉ���������Ȃ�

�ԑ����������E�E�E

�C�ɂȂ�ƁA�ǂ����Ă����u�ł��Ȃ��āE�E�E

�d�v�������łi�t�q�H��֓��ꂵ���̂��K���Ɏԑ����̎�t�H�������{�ł�

�����̎ԑ����E�E�E�@�@�@�@���t�����͌^�̎ԑ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ă_�u���f�b�J�[�̎ԑ����ł��@�@�@�@�@�@

�i�t�q�ł͎ԗ��̉^�s���u���b�N�R���g���[���ōs���Ă��܂��E�E�E

�u���b�N�̋��ڂ��M���b�v��݂��ă��[�����ː����ʓd���Ȃ��悤�ɂ��Ă���܂��E�E�E

���[���̋�ԃu���b�N�́A�M����Q��ԉ^�]�Ȃǂɂ��Ή����Ă��܂��E�E�E

�ː��W�d�ƎԍڃJ����������܂��̂ŁA�P�l�ł͓���ł���������

�S��Ԃ܂ʼn^�s�͉\�ł��E�E�E�i�^�]�m���Q�l�͕K�v�ł�(��)�E�E�E�j

�c�b�b�i�f�W�^���E�R�}���h�E�R���g���[���j���̗p����A�����ɗ��_��͂X�X�X��Ԃł�

�^�s�ł��܂����A���H�����������u���b�N��������K�v����������܂���E�E�E

�ȒP�ɂc�b�b���������A�펞���H�Ɍ𗬂P�Q�u��ʓd���܂��E�E�E

���[�^�[�ւ̓d���R���g���[���́A�f�R�[�_�[�𓋍ڂ����ԗ��������Ő������čs���܂��E�E�E

�Ȃ̂ŁA��ʓI�ȃp���[�p�b�N���璼������H�֗����X���b�g���m�u�ł̉������͂���܂���

�f�R�[�_�[�͂����鏬�^�R���s���[�^�Ȃ̂ŁA��Ԃ��Ƃɂh�c��ݒ肷�邾���łł�

�v���O���������o���Ă���A�p���^�O���t���グ����A�h�A���J������A�T�E���h�܂ł��点�܂�

�܂��ɁA���ꂼ��̗�Ԃɉ^�]�m������Ă���悤�ŁA�����Ȃ��Ƃ����R�ɃR���g���[���ł��܂��E�E�E

�����E�E�E�����ł���

�i�t�q�ɂc�b�b�����邽�߂ɂ́A�ԗ��P�䂸�i���͎Ԃ����j�ɂ܂��f�R�[�_�[

�i�P�䐔���H�~�j�𓋍ڂ���K�v������A���̂����V���ɃV�X�e�����č\�z����E�E�E

����Ȃ��ƁA�R�X�g�Ǝ��Ԃ��l���������ł��c�O�Ȃ���s�\�ł��E�E�E

��}�W�O�O�O�n�Ɠ����ɋ�����}�W�O�O�O�n���^�]����ƁA�ǂ�����W���Ґ�

�Ȃ̂ŁA�i�t�q�̃u���b�N�R���g���[�����I�[�o�[���Ă��܂��܂����E�E�E

�R����� �̂�߂Ƃ��w�P�Ԑ����Q�O�����ԂU���Ґ��܂ł����u���b�N�Ή����Ă��Ȃ��̂�

�����グ������̎��R�ȑ��Ԃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��E�E�E

�����Ńu���b�N�����M���b�v�̈ʒu��ύX����ً}�H�����s���܂���

��}�W�O�O�O�n�l�ԁi���͎ԁj������E�E�E

�^�]�𑱂��Ă���ƁA��͂���z��Ԃł̃p���[�s�����C�ɂȂ�܂��E�E�E

�ԗ���V������ۂɕ������Ċ����i�̓��̓Z�b�g���A�S���̂l�Ԃ��ׂĂ�

���t�����̂ł����A���̓��̓Z�b�g���Б���ԋ쓮�������̂ł��E�E�E�Ȃ̂�

�E�F�C�g�ʂ��Ă����ʂ����������ւ���]�������ʼn����ł��܂���

�����i�̓��͂́A�Б��̑�ԁi�����j�݂̂̋쓮�E�E�E

�S���̓��͎Ԃ����ăp���^�O���t�����̂Q���ɋ쓮���u��������t�E�E�E

����ŗ�����ԋ쓮�̎ԗ��ƂȂ��āA�E�F�C�g�̌��ʂ����҂��ł��܂��E�E�E

����Ɏԍڂ̃E�F�C�g��V���E�E�E��t�l�W��z����������v�ʼn���n�����H

�V�������E�F�C�g���ԓ��ύڂ�����Ԃł��E�E�E

����Ō��z��Ԃł̉^�]���y�ɂȂ�܂����E�E�E

���ԁ@��}�W�O�O�O�n�́A���a�U�S�i�P�X�W�X�j�N�P���P����ː����w�Վ����}�Ńf�r���[

������A�i�t�q�̍�}�W�O�O�O�n���P���P���̃f�r���[�ł��E�E�E�R�Q�N��ł����E�E�E

2021/ 1

��}�W�O�O�O�n �� ������}�W�O�O�O�n�ƕ��� �E�E�E

��}�W�O�O�O�n�́A���^�]���ɏ����z��ԁi�Q�W�p�[�~���j��

��Ԃ���ƁA�Ȃ�ƍĂє��i�ł����A���ɂ͌�ށE�E�E

���Ђi�t�q�̐��E�ł͂P���łQ�W���������Ȃ���z�ł����A���ۂ̓d�Ԑ��H�ł�

�����Ƌ}���z�̂R�T�p�[�~���܂ł͑��݂��܂����A�ꕔ�ł͂T�O�p�[�~���̂Ƃ�����E�E�E

�Ȃ̂ŁA���Ђ̌��z��ԂȂ�d�Ԃ͕��ʂɑ��s�ł��邱�Ƃ����߂��܂�

���R���Ŏv����������Ȃ��Ƌ삯�オ��Ȃ��E�E�E

��͂ȋ쓮�V�X�e���̌��_�������яオ��ȂǏ����g���u�������o�E�E�E

�Ȃ�Ƃ��ʏ�̉^�]���ł���悤���s����̌��ʁE�E�E����Ɗ����ł�

�i�t�q�H�ꂩ��W���O�Ԑ�p���֔���������}�W�O�O�O�n�E�E�E

���^�]�Ɍ����ʓd�����Ȃǐ������ł��E�E�E

������Ⴂ�܂���(��)

������Ⴂ�܂���(��)

�ː��Ǐ]�̂��ߍ����������E�E�E�͂���ꂷ���Ăo�s�S�W������ł�

�����������t�����p���^�O���t����������~�낵�܂����E�E�E

�C���̎v�Ē��ł��E�E�E

2020/12

�i�t�q�H��ł���}�W�O�O�O�n���������C���ɁE�E�E

�Ăъ��̎��S�E�E�E�W���O�Ԃ̎ԗ������ł��E�E�E

�S�l�S�s�̂W���t���Ґ��ł�

�����@�l��1+�l2+�s1+�s2+�s2+�s1+�l1+�l��2�@ �_�ˁE��ˁ�

�p���^�O���t�Ƃu�u�u�e�C���o�[�^���ڐ���d���ԁE�E�E�l���P

�u�u�u�e�C���o�[�^���ړd���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�l�Q�@

���k�@�E�Î~�^�C���o�[�^�i�r�h�u�j���ڕt���ԁE�E�E�E�s�P�@

���ʂȋ@��͓��ڂ��Ă��Ȃ��t���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�s�Q�@

�p���^�O���t�Ƃu�u�u�e�C���o�[�^���ړd���ԁE�E�E�E�E�l�P�@

�u�u�u�e�C���o�[�^���ڐ���d���ԁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�l���Q

���ׂĂ̂l�ԂɃ��[�^�[�𓋍ڂ��܂��E�E�E��������ː��W�d

�Ȃ̂ŁA�l�Ԃ̘A���̓p���^�O���t��t�Ԃ��狋�d�p�W�����p�[�����H�H���K�{�ł�

��ː��Ŕ\���d������Ή��ԁE�E�E�����A���e�i���Q�{�삵�܂�

������L�����ƂɁA�K�v�Ȏԗ��f�[�^�� �F�c�ԗ� ���瑗���Ă��܂���

�ق�Ƃ��Ɋ��ӂł��E�E�E

2020/11

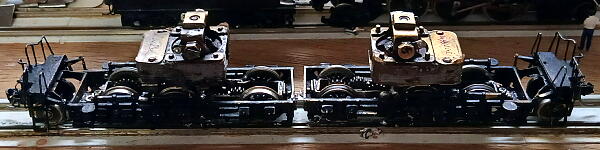

�N�����P�S�T�́A�P�X�W�O�N��ɒʋΌ^�P�O�P�n�d�Ԃ���������삳�ꂽ

�ԗ���n�̓������p�̒�����������ł�

�~�����Ƃ��Ă��g����悤�ɐ������ꂽ�P�O�O�ԑ�̎ԗ������f�����ł�

����ɗ��p�����̂́A�V�ܓ����甭�����̂s-Evolution�V���[�Y��

�v���X�`�b�N�����f�B�X�v���C���f���ł�

�i�t�q�ɔz�u���Ȃ��A�ȑO����~�����Ǝv���}�ʂƎ����͎����Ă��܂����E�E�E

�������ꂽ�ԗ��́A�����ڂ��Y��ő��s���ɕʔ��I�v�V����������Ƃ̂��ƁE�E�E

�ŁA�H�w�������w���E�E�E��ɂ��Ăт�����E�E�E�ق�Ƃɏ����p�ł���(��)

�ː��W�d���P�R�����Q�[�W���ɁA�ʔ��I�v�V�������p�͔�p�������O�ԕύX���ʓ|

�ǂ������H����Ȃ�莝���̕��i�����p���悤�ƁA�����Y��Ȏԑ̂����𗬗p���܂���

Evolution �i���H�V���[�Y�ɋt�s�ŁE�E�E�莝���̕��i�͂R�O�N�ȏ���O�̋������

����ɏc�^���[�^�[�Ƌ��ԈˑR�̑��s�V�X�e�� �C���T�C�h�M�A ��g���݁A�W�d�p��

�p���^�O���t���������ցA�A����������A�O�Ɠ�������A�������Ȃǂ���t���܂���

��߂Ƃ��w�\���ʼn^�p���E�E�E

�i�t�q�H���͓S���ȊO���q��@����������܂�

���ɂ͓S���ԗ��ׂ̗ōq��@�̐����������Ȃ�Ă��Ƃ��E�E�E

�ԗ��������C�������H�e�ŁA�C�������[�����̃G���W�����Ă��܂��E�E�E ���������쒆���s�S���K�@�E�E�E

�������̃Z�X�i�@�ƎO�H�l�t-�Q�`�E�E�E�i�t�q�ԗ��H��́A�z���A�����H�ɂ��אڂ��Ă��܂��̂�

�v���y������]���̃Z�X�i�́A���̂܂ܗ����Ɍ����ă^�L�V���O���\�Ȃ�ł�

�ǐ�������@ Cessna�E�E�Etaxi into position and hold�E�E�ERunway18�E�E�E �Ȃ�ĕ������Ă������ł�(��)

�w�ԐM���@ �����F�����E�E�E���s�Ői�s�E�E�E�����Ƃ����Ԃɐ�s��Ԃ��ڑO�ɁE�E�E

�ԍڃJ�����ʼn^�]���̏o�����ł��E�E�E

�w�o���M���Ɖw�ԐM���@�̋������Z���A�V�`�W���Ґ��̎ԗ�����s����ƕ�����ԓ���

��s��Ԃɒǂ��t���Ă��܂����E�E�E

�Ґ��̐擪�����̕Nj�Ԃi������ƐM���͐ԐF���������܂��E�E�E

���̎������Ɍ���̐M���͉��F���������܂����A�����Ґ����Ƃ܂����̋�ԂɎԗ����c���Ă��܂�

����ŁA���F�����Ői�s����Ɛ�s��Ԃ��ڑO�ɂȂ�g���u���ƂȂ�܂��E�E�E

�M���Nj�Ԃ������ꂩ���݂���E�E�E�ł����A�͌^���E�ł͋��������܂���E�E�E

�����ŁA�w�Ԃ̐M���@���P�Ґ����i�W���j����ֈڐ݂��܂����E�E�E

�������ڐݐ�͋Ȑ���Ԃ̐^�Ō��ʂ��s�ǁE�E�E

�Ȑ��i�����钼�O�ɒ��p�M���@��ݒu���邱�Ƃɂ��܂���

�V�������p�M���@�̐���ƈڐݐM����H�̍\�z���`�s�r�؊����ȂǂȂǁE�E�E

�v���Ԃ�ɓ����p�j�b�N�I�I�ł����i(��)�j

2020/09

�ې��ԗ��̕�C�⎎�^�]�Ȃǂʼn���� �ȈՕ����i�����|�C���g�j�𑀍삵�Ă���ƁE�E�E

����ƒʉߐ������z����I�[�o�[���[���̒����Ȃǂ��ʓ|�ɂȂ��āE�E�E

����� ��P�����ĕ�����V�����ݒu���܂���

�ې��ԗ���p�̑����Ȃ̂ŕ����̐�ւ��ɁA�����]�Q�@��ݒu�������ł���

�������A���ۂɏk���T�C�Y�Őv���Ă݂�ƁA�����ʂ�̓����������ɂ͋��x�s���E�E�E

���̓s�x���̐����]�Q�@����œ������̂͊ȈՕ����Ƃ��܂�ς�炸������߂܂����E�E�E

�͌^���E�Ȃ̂ŁA�ʓd�̂��߂̐��H�I���X�C�b�`�삳����ƕ������ւ��悤��

�M�~�b�N���������|�C���g���[�^�[�i�_�~�[�p�[�c�j��ݒu�ł��E�E�E

![�����]�Q�@�E�E�E](mapw.jpg)

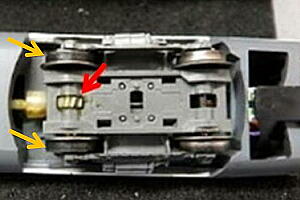

���̉摜���A�����]�Q�@�E�E�E�@�@�E���́A�|�C���g���[�^�[

2020/08

�}���`�v���^�C�^���p�[�l�s�s

�܂������}���^�C�Ƀg���u���E�E�E

���N�g�p���Ă����ې��p�ԗ��}���`�v���^�C�^���p�[���E���E�E�E

�}�Ȑ��̓�������v���菙�s����Βʉ߂ł��邪�A������������ƒE���E�E�E

���S�����ۂ���Ă܂���E�E�E�ŁA�l�����錴���͘A����I�I

���i�^�]������Ǝԗ����A����ɉ�����ĒE���E�E�E

���̎ԗ��̘A����́A���[���b�p�͌^�̎嗬�����E�E�E

���[�v�J�v���[���ԃ}�E���g���A�����Ƀo�b�t�@�����Ă��܂����E�E�E

�v�����āA�����A����������ăo�b�t�@���P���ł��E�E�E

�A����͂�������Ԃ���藣���Ďԑ̃}�E���g�ɕύX�E�E�E

�g�p�����A����̓v���X�`�b�N�̂j�`�s�n�������H�E�E�E

�����Œʉ߂��Ă��E���͖����Ȃ�܂����E�E�E

����ς����S����I�I�ł�

---�@�S�ʌ����@---

����Q�U�O�O�n���������āA�i�t�q�H��ł͋v���Ԃ�Ɏԗ��̌����J�n�ł��I

�����J�n�̑�P���́A���C�@�֎��b�T�W�̑S�ʌ����E�E�E

���������S�W�N�E�E�E�܂��܂������ő��s�ł���悤�ɒ����ł��E�E�E

�O�Ɠ��̌����A�z���⏙���ȂǁA�C���ӏ������������ɁE�E�E

�{�C���[�̊O���ɐV���ɔz�ǂ�lj������肵�āA�������O���[�h�A�b�v�ł�

������p�Ԃ��E�E�E�Ǝv���g���u�����畜�A���J��Ԃ����@�֎Ԃł����E�E�E

���݂͊ȈՂȂ�������C�T�E���h�┭�����u��g�ݍ��D����̂̋@�֎Ԃł�

�i�t�q�H����S�ʌ����������^�]�E�E�E ��߂Ƃ��w�łP�W�P�n�ƂP�T�V�n���}�Ґ��̊獇�킹

�Ƃ��@�͂P�X�U�Q�N�o��̏�z���}�P�U�P�n�ł��E�E�E

���@�͂P�T�P�n�łP�X�U�O�N�ɓW�]�ԕt�q�ԓ��}�u�߁v�u�͂Ɓv��d�ԉ�����ۂɓW�]�Ԃ�

�����ɍ��ꂽ�P���ԁi�����j�p�[���[�J�[�ƁA���̂Ƃ�����S���H���Ԃ��A�����ꂽ�Ґ��ł�

��ɏo�͑����Ɛ��������ύX���Ă��ꂼ�ꂪ�P�W�P�n�ƂȂ�܂����E�E�E

�P�X�V�P�i���a�S�U�j�N�����̂P���q���X���T�S���h�����E�E�E�S�ʌ����ōēh���ł�

2020/07

�U��Ԃ�����Ƃ����ԁI�I

�����Ȑl�E�E�E�݂�Ȃ̋��͂� �U���Q�X��

�Q�R�N�����}�̂悤�ɑ��蔲���܂����E�E�E

�V���������� �o���i�s�I �ł��E�E�E

�L�O��Ԃ͐�������������ʗ�Ԃł��E�E�E

�������Ɨ����y���݂Ȃ���E�E�E�F�l�Ɋ��ӂł��I�I

---�@Keihan 2600�@---

����Q�U�O�O�̐����ɂ��Ă��z�����E�E�E

���n�߂Ė��V�����E�E�E����Q�U�O�O�n�T���Ґ����A����Ɗ����ł��E�E�E

����̑z���́A�Ȃ�ƂT�O�N�O�E�E�E�P�X�V�O�N�i���a�S�T�N�j���܂ł����̂ڂ�܂��B

�ŏ��́A����������Q�O�O�O�n�`�X�[�p�[�J�[�`�ƌĂꂽ���������̒ʋΓd��

���̎ԗ��̖͌^����낤�Ǝv�����̂ł��B

��������ɂ͊����i�̑�Ԃ��w�����Ă���}�ʂ������n�߂Ă܂����E�E�E

����Q�O�O�O�n�͓Ɠ��̃G�R�m�~�J����ԂŁA�����������i�͂���܂���E�E�E

�����̎��ɂ͑�Ԃ܂ł͍��Ȃ��E�E�E�ł��A������Ԃ��̔����ꂽ�炻�̎��́E�E�E

�ƁA�܂��͎ԗ��f�[�^�̎��W���n�߂܂����B

�i�t�q�́A���O�̍��S�ԗ������łɉː��W�d�ʼn^�]���Ă��܂�����

���[���͊����i���g���Ă����̂ŁA�W���O�Ԃ��P�U�D�T�����E�E�E�ł����B

�����鐢�E���ʂ̂g�n�Q�[�W�Ń��[�����́A�W���O���P�S�R�T�����̂g�n�T�C�Y�W�V���̂P�� �P�U�D�T�����ɂȂ�܂��B

���{�̖͌^�͎ԗ����������H�̂Ń��[�����ȊO�́A�W�O���̂P�Ő��삳��Ă��āA �g�n�łȂ��P�U�ԂƌĂ�Ă��܂��B

�P�X�V�T�N�i���a�T�O�N�j���ɂȂ��āA�ԗ��ƃ��[���̕��� �M���b�v �ɔ[���ł���

�ǂ������Ȃ烌�[���̕����E�E�E�ƁA�O�Ԃ̕ύX���v�����Đi�߂܂����E�E�E

�����i�̃��[�����͂����A�V�������������Ȃ����A���[�������B�ŌŒ肵�܂��E�E�E

���̐��H�~�ݍH���́A�����i�|�C���g�j�Ȃǂ��ׂĎ��삷���H���ɂȂ�܂����B

���݂̃��C�A�E�g�O�ԁE�E�E�����ʂ�̋��O�P�R�D�R�����̒a���ł��B

�����̍��S�A���̂i�q�e�Ђ́A���O�̐��H�����P�O�U�V�����ł��E�E�E �W�O���̂P�ɂ�����P�R�D�R�����ł��B

�]�k�ł����E�E�E

�����č��S�����O�̏��������l�����W���O����ւ��悤�ƈꕔ�̎ԗ��ɂ͂��̏����H�����Ȃ���Ă��܂����B

�Ԏ������H���ɂ킩�����̂ł����A�����Ƃ����Ďԗւ��O���֍L���W���O�Ԃɂł���悤�ɁA�Ԏ�������

�܂���Ԃ̕����L���q�Ԃ�d�Ԃ�����Ă��܂����B������̎ԗ����Z�������O�̂̂܂܂ł���

���̖��́E�E�E�V�����Ƃ��Ĕ��W�������܂����E�E�E

���łɕۗL���Ă����ԗ��̎Ԏ����R�D�Q�����������邽�ߐؒf��ԗւ̈������H���n�܂�E�E�E

���̎��_�ŕW���O�Ԃ̎ԗ��́A����Q�O�O�O�n���܂ߐ����₩�炷�ׂĂȂ��Ȃ�܂����B

���̍��A����Q�O�O�O�n�́A�ː��d���U�O�O�u����P�T�O�O�u�֏����ɂƂ��Ȃ��ԗ�������

�Ή��ł����A�P�O�O�������̎ԗ����p�ԂցE�E�E����������́A�P�X�V�X�N�i���a�T�S�N�j��

���̂Q�O�O�O�n�̎ԑ̂𗘗p�����P�T�O�O�u�Ή��̂Q�U�O�O�n��a���������̂ł��B

����Ɋ��S�V���̂Q�U�O�O�n�R�O�ԑ���a�������A�����P�R�O���]�肪����o�����̂ł��E�E�E

�ԑ̂͂Q�O�O�O�n���̂܂܂ɁA����ɂ̓N�[���[�A�O�ʂɂ̓X�J�[�g�i�r���j����t��ꂽ

�Q�U�O�O�n������ƁA���̎ԗ����܂��܂��͌^���������Ƃ����C���������オ���Ă��܂����E�E�E

���������̎����̂i�t�q�͋��O�ŋO�Ԃ��Ή����Ă��܂���B

����ł������͍���Ă݂����ƁA�Q�U�O�O�n�̃f�[�^���W��V���ɂ͂��߂Ă��܂����B

�������i�t�q�H��Ő��삵�Ă����̂́A��͂荑�S�A�i�q�^����ł����B

�]�@�ƂȂ����̂́A�P�X�X�U�N�i�����W�N�j����V�������n�߂����C�A�E�g�ł��B

�����ɐV�����P�U�D�T�����ƂP�R�D�R������ ���p��ԁi�R������j��݂������Ƃ�

�ߓS�A�[�o�����C�i�[�ȂǕW���O�Ԃ̎ԗ����������Ă��܂����E�E�E

����Q�U�O�O�̖͌^�͂��̌チ�[�J�[���甭������܂������A�������[�J�[���̔����Ă���

������}�W�O�O�O�n�g���ăL�b�g���ɍw�����܂����B�������A���̃R�X�g�����ɂ͂��܂��

�����߂������Ƃ���A����ɋ���Q�U�O�O�n�̍w���́A�o�ϓI�ɖ����Ƃ�����߂܂����B

���̌㐔�N���ēX���Ō��������Â̋���Q�U�O�O�n�����i����͂荂����

�����Ė������Ď�ɓ��ꂽ���Ǝv���C�����͑S���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�i�t�q�V���C�A�E�g���݂���Q�O���N�E�E�E

�~�ς����Q�U�O�O�n�̃f�[�^�ߎv�āE�E�E�ŁA�i�t�q�ԗ��H��̋Z�p�Ŏv������

���N�̖����������ׂ��A�Q�U�O�O�n�̐���E�E���Ԃ������Ă����S��������邱�ƂɌ��߂܂����B

�����Ń��[�R�X�g���߂����āA�ޗ��͎�Ɏ��E�E�E�y�[�p�[���̎ԑ̂ƌ���

�ː��W�d�̈׃p���^�O���t�����͋������̊����i�𗘗p������̂�

���̑��̕K�v�ȕ��i�͂��ׂĎ莝��������A��������Ԃ�����E�E�E���邱�ƂɁE�E�E

�ԑ̂̌^�����o���Ȃ���A�o�N�ʼn������d�˂��Q�U�O�O�̑��푽�l�ȑ�Ԃ̃f�[�^����

�̗p�����Ԃ�I�����邽�߂̉摜���������ɁE�E�E�Ȃ�Ɗ��������Ƃ�

�i�t�q�o���S�����A���������i�̑�Ԃ�����Ȃ��p���S����ƁE�E�E

���[�J�[�Ɋ����i���������̑�ԁA����ނ����ꂼ��P�A�Q������ՓI�`�Ɏc���Ă����̂ł��B

���������萶�Y�i���Ă��ƂŁA�ʏ�P�����Q�`�R��~�Ȃ̂ɂ��̂Q�{�ȏ�̉��i�ł����B

���ǂ̂Ƃ���́A�T�����Ő����~��������ɂ��o��ƂȂ�܂������E�E�E

��ނ̈Ⴄ��Ԃ����������삷���Ԃ��l����ƁE�E�E

��ɓ��ꂽ��Ԃ߁E�E�E���ӁA���ӂł��E�E�E

�U���Q�P���`�Ȃ����`�����Ԃ̑z�������߂Đ��삵���Q�U�O�O�n���A����Ɗ���

�i�t�q�ԗ��H�ꂩ��o�ꂵ�Ă����܂����E�E�E

2020/06

�L���g���Ƃ�����E�E�E�I

����A�m�l���i�t�q�ɎႢ������A��Ă��Ă���܂����E�E�E

������Ă����Ȏԗ��̃f�����s��A�^�]�̌����E�E�E�ŁA�i�j�R���E�E�E

�ڑO�����C�T�E���h�ƂƂ��ɔ��������̂����Ēʉ߂����Ԃ����āE�E�E

����͕�������ߘa�ցE�E�E�m���ɓS���}�j�A�ł��Ȃ����� ���a ��

�r�k ���C�@�֎ԂȂ�Č������Ƃ��Ȃ����i��������ł��ˁE�E�E

����d�˂��������@�����@������ꂽ�u�Ԃł����E�E�E

YouTube�@�@��߂Ƃ��w�@�b�T�W���C�@�֎� �i��

2020/05

����Ƒ��g�̐���ɖ����肪�E�E�E

����Q�U�O�O�̐����ő��̎�t�Ɏ�Ԏ���Ă��܂�

�⋭�����˂ē����v���X�`�b�N�𑋕�����������\��t���Ă��܂��E�E�E

�Ȃ̂ŁA�����Ƀ^�b�N�V�[���Ƀv�����g�A�E�g�������g��蔲��

�O������\��t����ΊȒP�ɂł���Ǝv�����̂ł����E�E�E

�O�D�T�����ȉ��ׂ̍��g���Ȃ��Ȃ���肭�蔲���܂���E�E�E

�����̃J�b�e�B���O�Z�p���ǂ������A�T�C�Y����肵�Ȃ��E�E�E

���X�Ȃ����Ȃ��v�������Ă��܂��E�E�E

�ŁA���s����̌��ʁE�E�E��������ԂƎ��Ԃ�������܂���

���̏�i�ɂ���ɔ��������v���X�`�b�N��lj������Ԃ̂悤�ɂQ�i�����\����

�ׂ����g�Ƀz�b�`�L�X�̐j���g���A�T�C�Y���������Ƃ��Ȃ��o�����̂ł�

���ʁA���g���������I�ɂȂ����I�I�E�E�E�̂ł���

���g���H�́A�P���ɂQ�O���قǂ��E�E�E���ߑ����E�E�E

�ڂ��ڂ��Əł炸�ɁE�E�E�ł��傤���i(��)�j

2020/04

�킩��Ȃ��E�E�E

�����ō������H���킩��Ȃ��E�E�E

�`�s�r�E�E�E���x�����ǁH�������E�E�E����

����A����̏����ł`�s�r�����삵�Ȃ����Ƃ��������A��H��_��

���A���ɂȂ����z�������ăK�b�N���I�I

��{���z����ǂ������Ċm�F��Ƃ��J��Ԃ������S���킩��Ȃ��I�I

���ǁA�����[�i�p�d��j�̈ꕔ��H�ɕ⏕��H�i�o�C�p�X�j���\�������Ƃ��땜���I�I

�P�R�����Q�[�W�ʼnː��W�d�A�����ĐF�����M���A�`�s�r�����̃��C�A�E�g�I�I

�����̃��C�A�E�g

�Ȃ̂ɁA�����ō������H���킩��Ȃ��E�E�E�̂��i���j

�Ȃ�Ă��������E�E�E�I�I

�X�v�����O�������E�E�E

����Q�U�O�O�n�ɂ���ƃp���^�O���t����t�悤�ƁA��N�w�����Ă�����

�o�s�S�W�̊����i���S�J���ł��E�E�E

�ː��W�d�Ɏg���̂ŁA�P�Âp���^�O���t�g���ʂɔz���c�t�����ɁE�E�E

��ɂ����P���E�E�E������E�E�E

�X�v�����O���P�{�����Ă那�E�E�E��t�t�b�N�������E�E�E

���̒��ɂ������ɂ��X�v�����O�╔�i�͖����E�E�E�ŏ�������Ă��̂�

�O���猩�đS���C�����Ȃ�������������Ȃ��E�E�E

�ŁA���܂���s�Ǖi�����ƌ����Ă��E�E�E���������������Ă��邵�E�E�E

�i�t�q�̃W�����N�{�b�N�X�������ďo�Ă����X�v�����O�E�E�E

�������a���傫�����ǎ�t�t�b�N�����H���ĂȂ�Ƃ������ł�

�܂����܂����̃g���u���E�E�E�w�������璼���Ɋm�F���K�v�I

�Ȃǂƌ����Ă��A�X���ōw�����Ă����̏�ł܂������J���邱�Ƃ͂��Ȃ��̂�

���ʂ͓����E�E�E

�ׂ�����Ƃŗ]�v�ɔ��܂����E�E�E

�v��ʂ�ɂȂ��Ȃ��i�݂܂���E�E�E����Q�U�O�O�n�̐���

��p���������ɁA�����~���������ŁA���r���[�ȃf�[�^����ɂ͂��߂����ʁE�E�E