《 イスラエル8日間 2008年6月11日−18日 阪急交通社 》

に参加して 〜 添乗員:柴 美佐子さん

PART2 日程3日目から5日目 エレサレムとメギド、ナザレ、カナ

PART 1 日程1日目から3日目および7日目以降はこちら

PART 3(5日目から7日目=ガリラヤ湖と周辺)はこちら

6月13日(金)

死海のエンボケックを9時30分に出発したバスは2時間ほどでイスラエルの首都(国際的には首都はテルアビブ)エレサレムに到着。

真っ先に向かったのは「シオンの丘」。丘の上の展望台より黄金に輝く「岩のドーム」を中心としたエレサレム市街の全体を見て旧市街へ。

車窓に万国民の教会とマグダラのマリア教会を眺めながら丘を下り、糞門近くでバスを降りて旧市街に入ると目の前には「神殿の丘」。

「神殿の丘」の上には「岩のドーム」「エル・アクスモスク」とイスラム教の主要施設があってイスラム教の聖地となっていて、その下の壁が「嘆きの壁(西の壁)」と呼ばれユダヤ教の聖地となっている。

検問所を通って「嘆きの壁」へ。

壁に向かって一心にお祈りをするユダヤ教徒の姿を写真に収め「最後の晩餐の部屋」「ダビデ王の墓」等を見学してシオン門から出て新市街の昼食のレストランへ。

今日のお昼はソーセージとステーキ。

食後は新市街の賑やかなベンユダ通りを自由散策。

その後「エンカレムの訪問教会」をていねいに見学し「シャロームホテル」にチェックイン。

ホテルのレストランでの夕食は、今日(金曜日)の日没からは安息日で火を使った料理は出来ないとのことで「作り置きの料理」とのことだったが、内容も味も十分満足のいく食事だった。

6月14日(土)

朝食を済ませてホテルを出ると安息日とあって道路を走る車はほんのわずかで、ガランとした感じでとても静か。

朝一番の観光は「オリーブ山」に向かい展望台からエレサレムの旧市街を望み、岩のドーム、嘆きの壁、数々の教会の位置関係を確認。

キリスト教、イスラム教、ユダヤ教等の信者が聖地と定め、民族間での抗争が今も続けられ、さらに市街地を分断する、パレスチナ問題の象徴となっている無機質な「壁」を目の前にして言葉を失う。

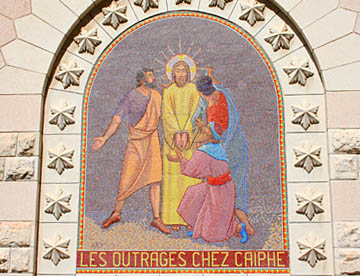

その後オリーブ山の麓にある「ゲッセマネの森(オリーブ搾りの園)」を経て「万国民の教会(ゲッセマネの教会)」を見学し、土曜日には写真撮影が禁じられているので観光客の少ない嘆きの壁を再び訪ねて、この土地に詳しいアキさんの先導で民家の軒先や屋上、地下なのか地上なのか判らない石造りの、迷路のようなところを通り抜けて、イエスが十字架を背負って歩いたとされる「ヴィアドロローサ」のスタート地点となる第2ステーション「鞭打ちの教会」へと向かう。

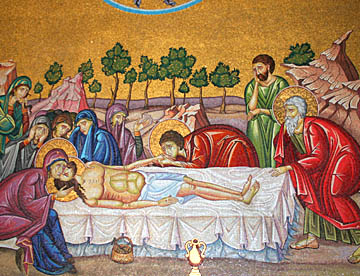

「鞭打ちの教会」からキリストの墓がある第14ステーション「聖墳墓教会」まで、イエスが十字架を背負って歩いたとされるその道を順路に従って歩く。

ヤッフォ門から出て昼食をとり死海写本が展示されている「エレサレム博物館」で死海写本の数々を見て「聖母マリア永眠教会」に入り細身のマリアの棺を見て、再び「シオンの丘」より市街を眺め「鶏鳴教会」を見学。

6月15日(日)

朝一番に「神殿の丘」へと向かうが検問所の手前で不審物が発見されて、それの確認作業のために道路が封鎖されてしまった。警察のロボットカーによる作業を遠巻きに見物。

3発ほど発砲して爆発物ではないと確認した後、完全武装の警察官が直接開封して安全が確認されて封鎖は解除され、嘆きの壁への検問所脇の検問所でさらに厳しいチェックを受けて「神殿の丘」へと続く通路への入場が許された。

「嘆きの壁」を左下に眺めながら細い通路を進むと一面石畳の広い「神殿の丘」上部に出る。

黄金に輝く「岩のドーム」だが、その下部は八角型で下半分は大理石、上半分は一面に細かなタイル張り。

「エル・アクサ寺院」も外観のみの観光。

エレサレムの観光を終えてバスに戻りハルマゲドンの舞台といわれる、「メギド遺跡」の観光へ。

紀元前から繰り返し戦場となってきたメギドは現在では大きな建造物は殆んどなく、地下水路のほかには幾層にも重なった遺跡が広がる荒涼たる丘。

市内を一望できる小高い丘の上の教会が運営するホテルのレストランで昼食。

昼食後ナザレの「受胎告知教会」を観光。

小さなお店の立ち並ぶ細い路地の奥に巨大な「受胎告知教会」があり駐車場からは徒歩で。

中東では最大といわれるモダンな感じの教会で、世界中からの聖母子像が掲げられていて日本からのもありました。

地下にはマリアがお告げを受けたとされる洞窟がありました。

隣接する「聖ヨセフ教会」を見てバスへ戻りカナへ向かう。

カナではイエスが水がめの水をワインに変えたとされる「婚礼教会」を見学。

その水がめも展示されていた。

その後ガリラヤ湖畔へ。

ヴィアドロローサ

イエスが十字架を担いで歩いたとされる「ヴィアドロローサ」は「十字架の道」または「イエスの道行き」ともいわれて巡礼の道となっていますが、その当時の道は現在では地下数メートルの位置にあるそうです。

第1ステーションは学校敷地となっていて一般の立ち入りは出来ません。よって第2から第14ステーションのイエスのお墓までを辿ることができます。

イスラエルの旅 TOPへ

イスラエルの旅 TOPへ陽光のマルタをめぐる8日間

まるごとベトナム大縦断6日間

迎賓館ホテル「エンパイア」宿泊 週末de華麗なるブルネイ王国5日間

ミンガラーバー(こんにちは)!ミャンマー5日間

おまかせルーマニア・ブルガリア10日間

癒しの楽園南インド 8日間

ラオスの旧正月ピーマイラオを楽しむ6日間

ポーランド大周遊

春色に染まるオランダ・ベルギードイツ8日間

芸術薫る美しきロシア 6日間

トルコハイライト 12日間

フランス・スペシャル 8日間

ヨーロッパ最後の秘境 アルバニア 6日間

流砂の道 西域南道とタクラマカン砂漠縦断 11日間

プラハとチェコの小さな町チェスキークルムロフ 8日間

ドバイ&アブダビ満喫 6日間

悠久のシルクロード 8日間

ウズベキスタン周遊 9日間

世界遺産登録・小笠原

バルト3国 8日間

煌めきのギリシャ 8日間

中国 東北部 5日間

カムチャッカ 5日間

ポルトガル 8日間

メープル街道 秋彩 8日間

クロアチア・スロベニア・ボスニア・モンテネグロ TOPへ

2回目のエジプト・アブシンベル朝日の奇跡

チュニジアぐるっと一周

緑の魔境ギアナ高地、エンジェルフォールと黄金郷コロンビア

イスラエルの旅

ドロミテ・チロル・ベルニナ感動紀行

モロッコハイライト

ヴィクトリアの滝と南アフリカ周遊

ボロブドゥール遺跡とバリ島

最後の秘境 世界遺産 武陵源

神秘のスリランカ周遊の旅

ヨルダン・シリア・レバノン 古代遺跡への旅

イグアスの滝と悠久のアンデス・メキシコへの旅

カナダとっておきの旅

麗しのイタリア

黄山を訪ねて

情熱のスペイン・TOP

ネパールエベレスト街道

エジプト旅日記

九寨溝・黄龍観光 TOP

スイス・山と花を訪ねて

写真で綴るニュージーランド旅日記

アンコールワット遺跡観光