ブリテン/ピアーズ財団 (Britten-Pears Foundation)にある生誕100周年記念のロゴ

ブリテン/ピアーズ財団 (Britten-Pears Foundation)にある生誕100周年記念のロゴフリーにダウンロードして使用可能

ブリテン/ピアーズ財団 (Britten-Pears Foundation)にある生誕100周年記念のロゴ

ブリテン/ピアーズ財団 (Britten-Pears Foundation)にある生誕100周年記念のロゴ

フリーにダウンロードして使用可能

ブリテンは、日本ではそれほど知名度が高くはありませんが、「歌」の作曲家でした。

「知名度が高くない」というと、「いや、知っているよ」という人は多いのですが、どんな曲を知っているかというと、ほとんどの人が「青少年のための管弦楽入門」というのではないかと思います。まあ、この曲もなかなか職人技で巧みな曲ではあるのですが、もともとは題名どおりの曲です。小学校か中学校の音楽の時間に鑑賞するから知名度は高いのでしょうが、これが代表作というのはちと残念というか、失礼だと思います。

確かに、日本人好みの「交響曲」は作っていません。また、ブリテンが活躍した20世紀中盤において、いわゆる前衛音楽には同調しない、調性と美しいハーモニーを持った「メロディの歌える」曲を書いていたことも、音楽界やジャーナリズム、専門家筋からあまり注目されなかった理由かもしれません。活躍の場がイギリス、歌曲の歌詞が英語という、クラシック音楽では本場とはいえない条件でもあったし・・・。

でも、完成度の高い、なかなか気の利いた佳い曲をたくさん作っています。

その意味で、ショスタコーヴィチと似たようなところがあります。作風はかなり違いますが。近年、ショスタコーヴィチの再評価は急激に進んでいますが、ブリテンの評価は相変わらずいまひとつ、といったところでしょうか。

ブリテンが活動している時代に、イギリスには伝説のホルン奏者、デニス・ブレイン(1921〜1957)がいました(自分の運転する自動車事故で36歳で夭折)。ブリテンの8歳年下ですが、同世代と言ってよいのでしょう。そのせいで、ブリテンの曲にはブレインを前提にしたホルン入りの曲がいくつかあります。それも、ブリテンに興味を持つ理由のひとつです。

ということで、前に書いた「ショスタコーヴィチの歌曲」に続く20世紀音楽の勧めとして、ブリテンを取り上げてみることにします。

1.まずはちょっと聴いてみましょう

(1)「シンプル・シンフォニー」作品4

ブリテンのはつらつとした機転の利いた音楽を味わうのは、この曲がうってつけでしょう。作品番号からも分かるように、ブリテンが20歳の頃に作曲した弦楽合奏曲で、使われているモティーフは自分自身の10代前半の習作的なピアノ曲から採られているそうです。

第1楽章「騒がしいブーレ」、第2楽章「陽気なピチカート」、第3楽章「感傷的なサラバンド」、第4楽章「浮かれたフィナーレ」などというネーミングからしてこましゃくれています。

それにしても、20歳とは思えない、創意に満ちた熟達した書法で、佳い曲だと思います。

CDはいろいろ出ていますが、まずは自作自演盤で。

YouTubeには、こんな演奏の映像(第1、2楽章)、(第3楽章)、(第4楽章)がありました。

(2)歌劇「ピーター・グライムズ」から「4つの海の間奏曲」作品33a

代表作である1944年作の歌劇「ピーター・グライムズ」作品33から抜き出された管弦楽曲「4つの海の間奏曲」と「パッサカリア」(これも間奏曲の1つです)も聴いてみましょう。「ピーター・グライムズ」は、イングランドの漁師町を舞台にした「ムラ」から疎外される変人(村八分)の物語で、この間奏曲は日本人には何となく懐かしい、海の香り、波の響きが聞こえる曲だと思います。

(ブリテンは第二次大戦中に「良心的兵役拒否」を貫き、また同性愛者で、そういったマイノリティに対する社会の偏見、疎外といったものをテーマにすることが多かったようです)

歌劇「ピーター・グライムズ」

歌劇「ピーター・グライムズ」

メトロポリタン歌劇場の舞台。

「4つの海の間奏曲(「ピーター・グライムズ」より)」作品33aは次の4曲からなります。

(1)夜明け(Dawn) … 第1幕第1場への間奏曲(第1幕の前に、漁師ピーターの徒弟少年が漁の最中に事故死したことに関する尋問の場面のプロローグがあるので、「前奏曲」ではない)。寒々とした静寂の中を、ひとすじの風が駆け抜けるようです。

(2)日曜の朝(Sunday Morning) … 第2幕第1場への間奏曲。冒頭は教会の鐘でしょうか。

(3)月の光(Moonlight) … 第3幕第1場への間奏曲、静寂の中、一滴の露が・・・。

(4)嵐(Storm) … 第1幕第2場への間奏曲。怒涛渦巻く嵐ですね。

上記4曲以外に、「パッサカリア」作品33b(第2幕第2場への間奏曲)もあります。

この曲もCDはいろいろ出ていますが、自作自演盤、プレヴィン盤、アンドリュー・ディヴィス盤あたりが良いようです。

YouTubeには、こんな演奏がありました。(映像は静止画です)

ブリテンが後半生を過ごしたオールドバラの海岸にあるブリテンを記念する彫刻「The Scallop」(ホタテ貝)

ブリテンが後半生を過ごしたオールドバラの海岸にあるブリテンを記念する彫刻「The Scallop」(ホタテ貝)

これらの間奏曲は、実は作曲の師であるフランク・ブリッジ(1879〜1941)の組曲「海」(1911)に対応しているのだそうです。

ブリッジ作品は、次の4曲です。きれいで素直な「それなり」の曲ですが、聴いてみても何かが足らない感じがします。

(1)海の風景(Seascape)

(2)波の華(Sea-foam)

(3)月の光(Moonlight)

(4)嵐(Storm)

構成だけではなくて、後半2曲はタイトルまで同じです。「パッサカリア」を外して4曲にしたところが、なんとも師匠への義理だてです。

(3)「フランク・ブリッジの主題による変奏曲」作品10

音楽の師ブリッジについては、ブリテンの出世作となった弦楽合奏曲「フランク・ブリッジの主題による変奏曲」作品10でも主題として取り上げています。この曲は、1937年、23歳のときに作曲され、1938年のザルツブルク音楽祭で初演されました。

曲は、師ブリッジの主題と、その10の変奏曲からなります。10の変奏曲は、それぞれ師ブリッジの「深さ(Depth)」「力強さ(Energy)」「魅力(Charm)」「ユーモア(Humour)」「伝統(Tradition)」「熱狂(Enthusiasm)」「活気(Vitality)」「共感(Sympathy)」「尊敬(Reverence)」「熟練と好意(Skill & Affection)」を表わすのだそうです。ちょっと「どっこいしょ」し過ぎという気がします。

23歳で、こんな曲を作るというのも、天才というか生意気というか・・・。これも佳い曲なのですが、ほとんど演奏されませんし、CDもかなり少ないですね。

私が聴いているのは「レ・ヴィオロン・デュ・ロワ」というカナダの弦楽アンサンブルの演奏。後述の「イリュミナシオン」の女声版も入っていてお勧めです。

「レ・ヴィオロン・デュ・ロワ」というカナダの弦楽アンサンブルの演奏

「レ・ヴィオロン・デュ・ロワ」というカナダの弦楽アンサンブルの演奏

YouTubeには、こんな演奏の映像(1/2)、(2/2)がありました。

2.ブリテンと日本との縁・その1 〜 「シンフォニア・ダ・レクイエム」作品20

次に、日本に深いかかわりのある曲、「シンフォニア・ダ・レクイエム」作品20。「レクイエム」といっても管弦楽曲です(日本名「鎮魂交響曲」)。

この曲は、1940年が日本の皇紀2600年にあたるため、これを祝う「皇紀二千六百年奉祝曲」として世界各国に委嘱した作品のひとつです(1940年には東京オリンピックも開催予定だった)。しかし、締め切りに遅れたこと、祝賀音楽に「レクイエム」とは何たることか、ということで、日本政府が演奏を拒否したといういわく付きの曲です(でも、委嘱料は支払われたらしい)。

何故ブリテンは「レクイエム」などというタイトルの曲を書いたか、という真相は結局語られないままだったようですが、反戦主義者のブリテンが示威的にそうしたタイトルを選んだという説や、「初代・神武天皇の御霊に捧げる」との解釈で作られたという説などがあって定説はないようです。

委嘱は、作曲家個人に対してではなく、各国政府に作曲家の斡旋を依頼する形で行われ、各国で作曲家を選んだり、国内でコンクールを行ったりして応えたようです。ちなみに、アメリカにも依頼したようですが、時節柄断られたようです。

ブリテンは、当時戦火を避けてアメリカに移住しており、経済的に困窮していて、応募に手を挙げたようです。応募した1939年時点では、ブリテンはまだ26歳の駆け出し作曲家に過ぎませんでした(国の推薦を得るほどの実績なし)。アメリカが委嘱を断ったということからして、イギリスも乗り気ではなかったところに、ブリテンが立候補したので「やらせとけ」ということになったのでしょうか。

ちなみに、「連合国側のフランスも応じた」という記述を見かけますが、第二次大戦開戦直後の1940年6月にフランスは休戦を受入れ、親ナチスのヴィシー政権が成立していますので、皇紀2600年奉祝音楽会の時点では、フランスは「枢軸国側」でした。日本からの委嘱を受けた1939年には、確かに「連合国」側でしたが、そのときには日本はまだ参戦していませんでした。

さらにちなみに、上記の混乱の中で日本に送った「シンフォニア・ダ・レクイエム」の写譜スコアは行方不明となり、1987年に東京芸大に保存されていることが分かり「発見」されたとか(本当か?)。

なお、日本での演奏を断られたことから、世界初演は1941年に、バルビローリ指揮のニューヨーク・フィルによって行われたそうです。(どうみても一流の扱いですね)

日本初演は、戦後、訪日したブリテン自身の指揮するNHK交響楽団により、1956年に行なわれたそうです。

曲は、第1楽章「涙の日(Lacrymosa)」、第2楽章「怒りの日(Dies Irae)」、第3楽章「永遠の安息(Requiem Aeternam)」からなります。確かに、祝典には不向きですね。第3楽章は、平和で平安な曲でなかなか佳いと思いますが・・・。

(注)「皇紀二千六百年奉祝曲」として作られた他の曲は下記のものだそうです。

リヒャルト・シュトラウス(ドイツ)/「日本建国2600年祝典曲」作品84

イルデブランド・ピツェッティ(イタリア)/交響曲イ調

ジャック・イベール(フランス)/祝典序曲

シャーンドル・ヴェレシュ(ハンガリー)/交響曲(第1番)「日本の皇紀2600年へのハンガリーからの贈り物」

調べてみたら、1940年に行なわれた「皇紀二千六百年奉祝楽曲演奏会」の実況録音CDが2011年に発売され、現役で入手可能なようです。

1940年に行なわれた「皇紀二千六百年奉祝楽曲演奏会」の実況録音CD

1940年に行なわれた「皇紀二千六百年奉祝楽曲演奏会」の実況録音CD

R.シュトラウス「日本建国2600年祝典曲」作品84は、アシュケナージ指揮チェコ・フィルの演奏があります。(エクストン・レコードの録音なので、おそらく日本から依頼したのでしょう)

イベール「祝典序曲」についてはいくつか(佐渡裕指揮ラムルー管弦楽団の演奏、マルティノン指揮など)あります。

ピツェッティ、ヴェレシュのものは音源が見つかりませんでした。ヴェレシュのものは、フンガロトン社より今上天皇に献上したというCD(下記)があったのですが、今は廃盤のようです。

ヴェレシュ/交響曲「日本の皇紀2600年へのハンガリーからの贈り物」(現在廃盤)

ヴェレシュ/交響曲「日本の皇紀2600年へのハンガリーからの贈り物」(現在廃盤)

3.ブリテンと日本との縁・その2 〜 歌劇「カーリュー・リヴァー」作品71

「歌劇」と書きましたが、正確には教会上演用寓話「カーリュー・リヴァー」 ( Curlew River - A parable for church performance ) 作品71というようです(1964年作曲)。

イングランドかどこかの架空の川が舞台になっていますが、原作はブリテンが来日時に何度か見たという能「隅田川」です。ストーリーだけでなく、出演者が全て男性であること、伴奏は7人のアンサンブルで、その中でオルガンの「トーンクラスター」的な音が雅楽の「笙」を模しているなど(雅楽は能ではありませんが)、日本での体験からインスパイアされた内容となっているようです。伴奏7人のうち、フルートが狂女を、ホルンが渡し船頭を象徴しています。

この曲、CD自体が少なく、現在では輸入盤の作曲者の自作自演(主役の狂女はピーター・ピアーズ)があるだけのようで、歌詞対訳のある国内盤は出ていないようです。YouTubeにも一部の演奏しかないようです。対訳を見ながら、もしくは映像付きで全曲を聴いてみたいと思っているのですが・・・。

あらすじは、wikipedia参照。オリジナルの能「隅田川」はこちらから。

YouTubeには、一部だけですがこんな演奏の映像(1/2)、(2/2)がありました。

能「隅田川」

能「隅田川」

作曲者の自作自演の「カーリュー・リヴァー」(主役の狂女はピーター・ピアーズ)を含むブリテン作品集(ステージ、映画作品集)

作曲者の自作自演の「カーリュー・リヴァー」(主役の狂女はピーター・ピアーズ)を含むブリテン作品集(ステージ、映画作品集)

ブリテンは、「シンフォニア・ダ・レクイエム」にしても「カーリュー・リヴァー」にしても、これほど日本と関係が深いのに、どうしていまだに「管弦楽入門」ばかりなのか、と思ってしまうのは、私だけでしょうか。

4.ホルンの入った歌曲

ブリテンは、盟友ピーター・ピアーズ(テノール)、そしてホルン奏者デニス・ブレインなどに囲まれていたせいか、ホルンの入った歌曲をいくつか作曲しています。

そんな曲をご紹介しましょう。

(1)「セレナード」作品31

正式には「テノール、ホルン、弦楽のためのセレナード」作品31。夕暮れから夜にかけての情景を、様々なイギリス詩人の書いた詩に載せた歌曲集なので、この題名が付いています(器楽で演奏する楽曲形式としてのセレナードではありません)。1943年の作。

ホルンがオブリガートとして加わる弦楽合奏の伴奏で、テノールが歌います。

曲は、無伴奏のホルンが自然倍音だけで演奏する(ちょっと調子はずれ)プロローグとエピローグに挟まれた6曲の歌曲からなります。古きよきイングランドの詩(だと思うのですが真価は分かりません)に、美しいリリカルな曲が付けられています。

(1)プロローグ(Prologue):無伴奏ホルン(自然倍音による)

(2)牧歌(Pastoral):チャールズ・コットン(1630〜1687)

(3)夜想曲(Nocturne):アルフレッド・テニソン(1809〜1892)

(4)悲歌(Elegy) :ウィリアム・ブレイク(1757〜1827)

(5)挽歌(Dirge):作者不詳(15世紀)

(6)賛歌(Hymn) :ベン・ジョンソン(1572〜1637)

(7)ソネット(Sonnet) :ジョン・キーツ(1795〜1821)、この曲のみホルンなし

(8)エピローグ(Epilogue) :無伴奏ホルン(遠くで、自然倍音による)

ブリテンの生涯の伴侶であったピーター・ピアーズ(テノール)のために書かれ、ホルンは作曲当時21歳だったホルン奏者デニス・ブレインを想定して書かれており、ピアーズ、ブレインによる初演直後の演奏の録音、その後の1953年の再録音(いずれもモノラル)があります。

ブレインが自動車事故で早世した後、当時ロンドン交響楽団のホルン奏者だったバリー・タックウェルと、ピアーズのテノール、ブリテン自身の指揮でステレオ録音された決定盤もあります。

最近の録音ではイギリスのテノールであるイアン・ボストリッジが、サイモン・ラトル指揮ベルリン・フィル、ホルンのラデク・バボラクと演奏したものがお勧めです。(2005年録音、対訳付き国内盤)

ピアーズ(テノール)、ブレイン(ホルン)による1953年の録音

ピアーズ(テノール)、ブレイン(ホルン)による1953年の録音

ピアーズ(テノール)、タックウェル(ホルン)、ブリテン自身の指揮

ピアーズ(テノール)、タックウェル(ホルン)、ブリテン自身の指揮

ボストリッジ(テノール)、バボラク(ホルン)、ラトル指揮ベルリン・フィル

ボストリッジ(テノール)、バボラク(ホルン)、ラトル指揮ベルリン・フィル

YouTubeには、コリン・ディヴィスの指揮でイアン・ボストリッジが歌う「セレナード」を完成させるまでのメーキング映像(BBCの番組らしい)がありました。(ホルンはティモシー・ブラウン)

続き(2/9)(3/9)(4/9)(5/9)(6/9)(7/9)(8/9)(9/9)

(6/9の 2:30 あたりから、全曲の通し演奏が聴けます)

こんなボストリッジ演奏もありましたが、著作権の問題はないのでしょうか。

(2)「夜想曲」作品60

「テノールとオブリガート付き弦楽合奏のための夜想曲」作品60は1958年に作られた曲で、マーラー未亡人のアルマに献呈されています。(作曲当時まだ健在でした。デリック・クックに交響曲第10番の補筆完成を許可するのも、マーラー生誕100年の1960年のことですから)

8つの曲からなりますが、すべて切れ目なくつながって演奏されます。オブリガート楽器が変わることで、次の曲に移ったことがわかります。オブリガートとして次の楽器が使われています。(第5曲目のティンパニなど、すばらしい効果だと思います)

(1)「ひとりの詩人の唇の上で私は眠っていた」(On a poet's lips I slept)

詩:パーシー・ビッシュ・シェリー(1772〜1822) 〜 弦楽のみでオブリガートなし。

(2)「深き天の雷鳴のもと」(Below the thunders of the upper deep)

詩:アルフレッド・テニソン(1809〜1892) 〜 オブリガート:ファゴット

(3)「木の葉の帯を絡ませたもの」(Encinctured with a twine of leaves)

詩:サミュエル・テイラー・コウルリッジ(1875〜1912) 〜 オブリガート:ハープ

(4)「真夜中のベルは鳴る」(Midnight's bell goes)

詩:トマス・ミドルトン(伝)(1580〜1627) 〜 オブリガート:ホルン

(5)「しかしあの夜には 私はベッドに横たわり」(But that night when on my bed I lay)

詩:ウイリアム・ワーズワース(1770〜1850) 〜 オブリガート:ティンパニ

(6)「彼女は穏やかな最後の吐息をつき眠る」(She sleeps on soft,last breaths)

詩:ウィルフレッド・オーウェン(1893〜1918) 〜 オブリガート:コール・アングレ

(7)「夏の風よりも優しいものは何だろう」(What is more gentle than a wind in summer)

詩:ジョン・キーツ(1795〜1821) 〜 オブリガート:フルートとクラリネット

(8)「しっかりと閉じたとき、私の両目は一番良く見える」(When most I wink,then do mine eyes best see)

詩:ウィリアム・シェイクスピア(1564〜1616) 〜 全楽器が登場

録音は、作曲者が想定したテノールのピーター・ピアーズ、作曲者の指揮による決定盤がありますが、最新のボストリッジのテノール、ラトル指揮ベルリン・フィルの演奏は、この決定盤に対して満を持してのチャレンジなのでしょう、曲の新たな魅力を引き出した素晴らしい演奏です。(音楽の演奏というものは、いかに決定版といわれるものがあっても、違う演奏を聴くことにより、より一層その曲の良さや魅力を認識できるものだと思います)

YouTubeには、ボストリッジ演奏がありましたが、著作権の問題はないのでしょうか。

(3)カンティクル第3番「まだ雨は降り続く」作品55

ブリテンは、聖書に基づく物語や、聖書に関連した題材を取り扱った詩に曲を付けたものに、「カンティクル」と命名し、5曲作曲しています。

基本は無伴奏またはピアノ伴奏の歌曲なのですが、この第3番は、テノール、ホルンとピアノのために作曲されています。初演は1955年、ピーター・ピアーズのテノール、デニス・ブレインのホルン、そして作曲者自身のピアノで行われました。

この曲は、女流詩人イーディス・スィットウェル(Edith Sitwell、1887〜1965)の「まだ雨は降り続く 〜爆撃、1940。夜と暁」という詩に基づいています。ここでいう「雨」はドイツ空軍によるロンドンの爆撃のことでしょうか。それとも、釘で十字架に打ち付けられたイエスの血でしょうか。イエスの犠牲から1940年も経ったのに、まだ人間たちはこんなことをしている、といった内容です。(英語のニュアンスや言い回しがよく分からないので、内容を理解し味わうところまで至っていませんが)

このイーディス・スィットウェルという詩人は、後述する「戦争レクイエム」で歌われる戦争詩人ウィルフレッド・オーウェン(1893〜1918、第1次大戦で死亡)の第一詩集を出版するのに尽力した方だそうです。ブリテンは、戦争詩人ウィルフレッド・オーウェンのことを、このスィットウェル女史を通して知ったものと思われます。このカンティクル第3番(作品55)の作曲が1955年、オーウェンの詩を1編取り込んだ夜想曲」(作品60、上述)が1958年、そしてオーウェンの詩をレクイエムのラテン語典礼文と対比させた「戦争レクイエム」(作品66、後述)が1961年と、このスィットウェル女史との出会いが、その後の創作に大きな影響を与えたようです。

(注)イーディス・スィットウェル女史はイギリスの名門貴族の出で、3人姉弟がそれぞれイギリス文壇で活躍したようです。ブリテンの先輩格になる作曲家のウィリアム・ウォルトン(1902〜1983)は、イーディス女史の弟サシェヴァレル・スィットウェルと友人だったのことで、スィットウェル家に居候し、イーディス女史の詩に基づく舞台作品「ファサード」(1922年)が出世作となったそうです。

カンティクル第3番はそれ自体が独立した曲ですが、1955年にこの曲の初演を聴いたスィットウェル女史が大いに感激したことから、翌年の1956年オールドバラ音楽祭で、ブリテンはスィットウェルの詩で新たに3つの歌を作曲し、詩人自身による詩の朗読も組み入れ、真ん中にこの「カンティクル第3番」を置いた「物事の核心」(The Heart of the Matter、こんな訳で良いのかな?)という作品として上演したそうです。この「物事の核心」は、作曲者の存命中に再演されることはなく、楽譜も出版されなかったようですが、作曲者の没後の1983年に、ピーター・ピアーズが編集・改訂して出版し、演奏可能となったようです。私の持っているNaxosのカンティクル全集にも、この「物事の核心」の形態で収録されています。

カンティクル第3番「まだ雨は降り続く」は、「まだ雨は降り続く」(Still falls the rain)で始まる何節かの歌と、ホルンによる間奏とで交互に進行し、ホルンはどちらかというと「凶暴さ」を表すのですが、最後の一節は歌とミュート付き(ハーフミュート?)ホルンが静かにハーモニーを奏でる、という独特な曲です(人間の声とホルンがハモる、という不思議な効果!)。特殊な編成なので、ほとんど生で演奏されることはないようですが、是非生で聞いてみたいものです。

Naxosのカンティクル全集

Naxosのカンティクル全集

ジャケットの絵は明らかに「まだ雨は降り続く」をイメージしています。

YouTubeには、こんな演奏の映像(1/2)、(2/2)がありました。イケメン・テノールですね。

5.その他の歌曲

ブリテンの歌曲について語ってくると、ホルンには関係ありませんが、アルテュール・ランボー(1854〜1891)のフランス語の詩に曲を付けた「イリュミナシオン」作品18、春に関するイギリスの詩を集めた「春の交響曲」作品44にも触れないわけにはいかないでしょう。

(1)「イリュミナシオン」作品18

この曲は、第二次大戦を忌避して、ピーター・ピアーズとともにアメリカ・ニューヨークに住んでいた1939年に作曲されています。同じように、同性愛の相手である詩人ヴェルレーヌとともに出奔してロンドンに滞在しているとき(ランボー16〜18歳!)に書かれた散文詩集「イリュミナシオン」に、感ずるところがあったのでしょうか。(資本主義の象徴としての、大都会のイルミネーション!)

ランボーの詩は、私には難しすぎて理解不能ですが、弦楽合奏の伴奏で歌われる歌には、妖しい魅力があります。

もともとはソプラノ歌手のために作曲されたようですが、ランボーの詩の内容と、ピーター・ピアーズ(テノール)の定番曲となったことから、テノールで歌われることが一般的になったようです。

曲は、ランボーの散文詩集「イリュミナシオン」から、ごく一部だけを取り出して作曲されています。(歌詞はフランス語)

(1)ファンファーレ (歌詞は「8.パラード(客寄せ道化)」の最終行のみ)

(2)「大都会」

(3a)「断章」

(3b)「古代」

(4)「王権」

(5)「海景」

(6)間奏曲 (歌詞は「8.パラード(客寄せ道化)」の最終行のみ)

(7)「美しくあること」

(8)「パラード(客寄せ道化)」(全文)

(9)「出発」

CDは、前にも挙げたテノールのピーター・ピアーズ、作曲者の指揮による決定盤、ボストリッジのテノール、ラトル指揮ベルリン・フィルの演奏、ソプラノのカリーナ・ゴーヴァンによるカナダの弦楽アンサンブル「レ・ヴィオロン・デュ・ロワ」の演奏などがあります。

YouTubeに、イアン・ボストリッジが歌う「イリュミナシオン」のデモ映像(?)(第2曲「大都会」)、カリーナ・ゴーヴァンが歌うデモ映像(第1曲「ファンファーレ」の途中までと第3曲「古代」)がありました。

こんなボストリッジ演奏もありましたが、著作権の問題はないのでしょうか。

(2)「春の交響曲」作品44

「春の交響曲」(Spring Symphony)は、第二次大戦後の1949年に作曲された12曲からなる歌曲集です。独唱3人(ソプラノ、アルト、テノール)と混成四部合唱、少年合唱と管弦楽によって演奏され、何故これが交響曲なのか不明です。

強いて言えば、全体の12曲が、4つの部分に分かれている、ということですが、これが交響曲の4つの楽章に相当するとは考えられません。

単純に春を喜ぶ歌かというと、そうではなく、戦争を体験した後にかみしめる平和の喜びや、戦争の開始を止めることができなかった「無関心さ」に対する苦い反省といったものも含むようです。

第1部

第1曲「輝き出よ」:春を待ちわびる厳しい冬。ヴィブラフォンの響が印象的。

第2曲「陽気なカッコー」:3本のトランペットのみの伴奏でテノールが歌う。

第3曲「春よ、甘い春よ」:気怠い春のよう。3人の独唱が鳥の鳴き声を模倣する。

第4曲「馬を駆る少年」:少年合唱と口笛に乗って、ソプラノが歌う。

第5曲「朝の星」:いよいよ春「5月姫」登場。

第2部

第6曲「ようこそ、誉れある乙女たち」:拍を少しずつずらした不思議な響き。

第7曲「天の水よ!」:スル・ポンティチェロの弦楽器による不安な伴奏。

第8曲「芝生に出て寝ていると」:合唱のヴォカリーズに導かれてアルトが歌う。

第3部

第9曲「いつ私の5月はやって来るのだ」:春は恋の季節だが・・・。

第10曲「すてきですてき」:ソプラノとテノールが交互に歌い、後半は半拍ずれたカノン、最後はユニゾン。(追いかけっこして、ほとんど追いついて、最後は一緒!)

第11曲「笛を吹け」:少年合唱も含む全体合唱で華やかに終わる。

第4部

第12曲「フィナーレ:ロンドンよ、お前に贈ろう」:カウ・ホルン(Cow Horn)という特殊楽器による「ポワーン」(まるでホラ貝)という音に導かれたお祭り騒ぎ、最後は3拍子のお祭りと、2拍子の古い民謡「夏は来ぬ」が鳴りわたる。

6.「戦争レクイエム」作品66

いよいよ、ブリテンの代表作「戦争レクイエム」作品66について語りましょう。

これは第2次世界大戦でドイツ空軍のため壊滅したコヴェントリー大聖堂の再建落成式のために委嘱され、1961年に作曲され、1962年に初演されました。1940年のコヴェントリー市空襲は、日本でいう東京大空襲のような、第二次大戦を象徴するような熾烈なものだったようです。

1940年に空襲を受けたコヴェントリー大聖堂

1940年に空襲を受けたコヴェントリー大聖堂

「戦争レクイエム」作品66は、3管編成のオーケストラと、これとは独立した室内オーケストラ、混声四部合唱、少年合唱、ソプラノ・テノール・バリトン独唱、それにオルガンが入る大編成で、演奏時間も80分を越す巨大な作品です。

レクイエムとしての通常のラテン語の典礼文に、イギリスの戦争詩人ウィルフレッド・オーウェン(1893〜1918、第1次大戦で死亡)の英語の詩が挿入されているのが大きな特徴で、ラテン語の部分はソプラノと合唱団+通常オケが、オーウェンの部分はテノール、バリトン独唱と室内オケがそれぞれ受け持ち、それらは交互に進行しますが、終盤の「アニュス・デイ」では同じ旋律を交互に演奏し、最後の「リベラ・メ」では全体合奏となります。

戦争詩人ウィルフレッド・オーウェン(1893〜1918)

戦争詩人ウィルフレッド・オーウェン(1893〜1918)

(参考)オーウェンの世界

曲は、通常のレクイエムと同様、下記で構成されますが、各々にそれに対応するオーウェンの詩による寓話的な部分が挿入されます。

(1)レクイエム(永遠の安息)

オーウェンの詩「運命付けられた若者への賛歌」

(2)ディエス・イレ(怒りの日)

オーウェンの詩「ラッパは唄った」

オーウェンの詩「次の戦争」

オーウェンの詩「巨砲の砲撃開始を見つつ」

オーウェンの詩「無益なこと」

(3)オッフェルトリウム(奉献文)

オーウェンの詩「老人と若者の寓話」(アブラハムとイサク)

(4)サンクトゥス(聖なるかな)

オーウェンの詩「終末」

(5)アニュス・デイ(神の子羊)

オーウェンの詩「アンクル川近くの刑場にて」

(6)リベラ・メ(われを解き放ちたまえ)

オーウェンの詩「奇妙な出会い」

第1曲:永遠の安息(レクイエム・エテルナム)

弔いの鐘に乗せて、ラテン語の「レクイエム」に、会場の高い場所(要するに天上)で歌う少年合唱(天使たち)が和しますが、非常に不吉で不安な響きに満ちています。ちっとも「平安」ではない・・・。

そこに、オーウェンの詩「運命づけられた若者への賛歌」が挿入されます。「家畜のように死んでいった者に、どんな弔いの鐘があるのだ?」と吐き捨てるように歌われます。

第2曲:怒りの日(ディエス・イレ)

通常のレクイエムでも、最も荒々しくおどろおどろしい部分です。

この曲でも、ここは激しく歌われますが、間にオーウェンの詩が4つも挿入されます。この曲の中で最も長く、最も比重の置かれた曲です。

最初のラテン語による「怒りの日(Dies irae)」「不思議なラッパ(Tuba mirum)」に続き、オーウェンの詩「ラッパは歌った」(ここのラッパは「ビューグル」=消灯ラッパ)が続きます(連想される「ラッパ」を掛けている)。少年兵たちが不安と悲しみの中で眠る様が歌われます。

更にラテン語の「恐るべき御稜威(みいつ)の王(Rex tremendae)」に続き、オーウェンの詩「次の戦い」が続きます。戦争では、勇ましいことを言っても、結局死神にはあがらえずに従うしかないこと、次の戦争では勇敢な兵士が「国旗のために人と戦うのでなく、生きるために死神と戦うのだ」と自慢するのを知って嘲笑します。

ラテン語の「思い出したまえ(Recordare)」「呪われたものたち(Confutatis)」に、オーウェンの詩「巨砲の砲撃開始を見つつ」が続きます。巨砲が砲撃を開始するとき、「神は汝(=巨砲)を呪わんことを!」と歌います(ここでも、ラテン語歌詞と対応したオーウェンの詩の内容です)。

そして、ラテン語で再び「怒りの日」と、その後に「涙の日(Lacrimosa)」が歌われた後、オーウェンの詩「無益なこと」が続きます。日の光は、人の目を覚まさせた、今朝この雪が降るまでは・・・。(今はもう、日の光でも目を覚ますことはない・・・)。神は土から人を作り、土がここまで成長したのは、何のためだったのか?

そして、オーウェンの詩と「涙の日」が繰り返されながら、曲を閉じます。この曲の中で、最も感動的な部分でしょうか。

第3曲:オッフェルトリウム(奉献唱)

「オッフェルトリウム(捧げもの)」のラテン語歌詞が歌われ、「かつて神がアブラハムとその子孫に約束したように」(Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.)と歌われたところに、オーウェンの詩「老人と若者の寓話」が挿入されます。

これは、旧約聖書のアブラハムとその息子イサク(英語ではアイザック)の物語をもじったもので、聖書では息子イサクを生け贄として神に捧げるため、刃を振り下ろそうとした瞬間、天使が止めに入るのですが、オーウェンの詩では、アブラハムは制止を聞かず息子に手を下します。「しかし、老人は聞こうともせず、息子を殺した・・・すなわちヨーロッパの子孫の半分を、一人また一人と」。これが、若者を戦場に駆り立てる指導者達(老人)であることは明らかです。

この後に、ラテン語の「私たちは賛美の生け贄と祈りを捧げます」が歌われて曲を閉じます。(空々しく響きます)

第4曲:サンクトゥス(聖なるかな)

鈴の音に乗って、ラテン語で平和な「サンクトゥス(聖なるかな)」「ベネディクトゥス(祝福されますように)」が歌われた後、オーウェンの詩「終末」が続きます。

「神は、すべての死を帳消しにし、すべての涙を和らげるだろうか?」 オーウェンは、永遠の平安や復活を決して信じていないようです。

第5曲:神の子羊(アニュス・デイ)

最初に、オーウェンの詩「アンクル川近くの刑場にて」が歌い始められます。この刑場とは、イエス・キリストが磔になった場所のことです。「この戦争で、彼も手足を失った」。

ラテン語で、「神の子羊(アニュス・デイ)」の「この世の罪を取り除く神の小羊よ」と歌われるのをはさんで、刑場となったゴルゴタの丘を、たくさんの聖職者がぶらぶら歩いている光景が歌われます。民衆を扇動してイエスに死を求めた聖職者たち、国家に忠誠を求める指導者たちをオーウェンは告発しているのでしょう。

最後にラテン語で「主よ、平安を与えたまえ」(Dona nobis pacem)と歌われます。「pacem」は「平和」(ピース)でもあります。

第6曲:我を解き放ちたまえ(リベラ・メ)

通常のレクイエムには含まれず、通常は埋葬式で使われる典礼文だそうです。これは、フォーレのレクイエムで、恐怖に満ちた「怒りの日」がない代わりに用いられていて、ブリテンもそれを踏まえた上でこのテキストを取り入れたのだと思います。

ラテン語で「主よ、永遠の死から私をお救いください」と歌われたのに続き、オーウェンの「奇妙な出会い」が続きます。これが、この「戦争レクイエム」の最も印象的な部分でしょうか。

戦場の塹壕の中で、敵味方の兵士(一方は既に殺されている)が出会います。一方はドイツ兵、一方はイギリス兵。「友よ、私はあなたが殺した敵だ」(注)。自分の人生を語った上で、最後に2人で「今は、さあ眠ろう」。これを、イギリスのピーター・ピアーズと、ドイツのフィッシャー・ディスカウが歌うことを想定して作曲され、初演されたことが、この曲の20世紀のモニュメントたる所以でしょうか。

その後、「今は、さあ眠ろう」とともに、ラテン語で「楽園にて(In Paradisum)」が歌われます(これも、フォーレのレクイエムで最終曲に用いられているもので、通常のレクイエムにはありません)。そして、冒頭の「永遠の安息(レクイエム・エテルナム)」が戻ってきて、ラテン語の「彼らを平安(平和)の中に憩わせたまえ、アーメン」で全曲を閉じます。

(注)この詩の一節、「私はあなたが殺した敵だ」(I am the enemy you killed)は、オーウェンの墓石に刻まれているそうです。

この曲は、当初から第二次大戦の交戦国どうしであった3つの国の独唱者を想定して作曲されました。

・ソビエト:ソプラノのガリーナ・ヴィシネフスカヤ(チェロ奏者のロストロポーヴィチ夫人)

(ただし、初演時には、当局の干渉かソ連から出国できず、代役(ヘザー・ハーパー)が歌った)

・イギリス:テノールのピーター・ピアーズ

・ドイツ:バリトンのフィッシャー・ディスカウ

最終曲「奇妙な出会い」では、戦場の塹壕の中で、殺す側の兵士と殺された兵士を、イギリスのピーター・ピアーズと、ドイツのフィッシャー・ディスカウが歌うよう構成されていたわけです。

ブリテンがこのような社会的メッセージを込めた曲を作っていることを知って、ショスタコーヴィチも刺激を受けたのでしょうか、ほぼ同時期の1962年に、ソビエトの若い詩人エフトゥシェンコのソビエト社会への批判の詩を取り上げて交響曲第13番「バービイ・ヤール」作品113を作曲しています。

ただし、この曲はソビエト内部でしか通用しない曲だと思ったのか、ショスタコーヴィチ自身は「戦争レクイエムに対する回答」としては後に交響曲第14番・作品135を作曲し、こちらをブリテンに献呈しています。(ショスタコーヴィチは、ブリテンの「戦争レクイエム」で死を宗教的に「安息・平安」として描いているが、死は「消滅・終わり」でしかあり得ないことを交響曲第14番で示した、というようなことを言っています)

また、1970〜71年に当時の「ベトナム反戦」と自信を失ったアメリカ社会を取り上げてレナード・バーンスタインが作曲した「ミサ」(歌手、演奏者、踊り手のための舞台作品)も、ラテン語の典礼文と英語の寓話を組み合わせたという点で、明らかにこの「戦争レクイエム」を意識して作曲されたと思います。

録音は、作曲者自身が指揮し、作曲に想定した歌手陣が歌った歴史的名盤を外すわけにはいかないでしょう。小澤征爾氏がサイトウ・キネン・フェスティバルでも取り上げています。

YouTubeには、ロストロポーヴィチの指揮する2004年のライブ映像(1/11)、(2/11)>、(3/11)、(4/11)、(5/11)、(6/11)、(7/11)、(8/11)、(9/11)、(10/11)、(11/11)がありました。

ブリテン自作自演の「戦争レクイエム」のCDには、この録音を企画したデッカの名プロデューサー、ジョン・カルショウがリハーサル中に隠し録りした練習風景もおまけで収録されています。このリハーサル風景は、ブリテンの誕生日にカルショウがマスターテープをプレゼントしたものの、ブリテンは怒ってお蔵入りにしてしまったそうです。それが、ブリテン没後、CDに復刻するときに日の目を見たものだとか。墓の中でブリテンはお怒りかもしれませんが、ブリテンの人となりを知る上では非常に貴重です。ブリテンが手際よくリハーサルや録音を進めていく手腕、指揮者としての力量、そして何と言ってもモニタールームでの雑談などから、とてもお茶目でユーモアに満ちた人柄がよく伝わってきます。

ネタばれになりますが、いくつか。

ソプラノのガリーナ・ヴィシネフスカヤ(ロストロポーヴィチ夫人)に、「ここは難しくてうまく合わない」と話すと、ガリーナから「どうしてそんな難しく書いたの?」と聞かれ、「まさか自分で指揮するとは思わなかったからね」。

合唱に「さっきはここをメゾフォルテでと言ったけれど、やはり楽譜どおりピアノでお願いします。どうやら作曲者の方が正しいようだ」。

「ここのチューバはミュートした方がいいな。ミュートがない?オーケストラで、どなたかチューバのミュートを持ち合わせている方はいませんか?(オケ爆笑)」。

言葉の端々にちらっとユーモアが漂い、録音の場の緊張感が和んでいるようです。

このときのオーケストラはロンドン交響楽団で、ブリテンはホルンに向かって、「バリー!」と呼びかけています。この録音が行われた1962年当時、ホルンの主席はバリー・タックウェルだったのでした。

7.ブリテンとショスタコーヴィチとの関係 〜 一部謎もあり

ブリテンの音楽を深く聴いてみるきっかけの1つは、ショスタコーヴィチでした。ショスタコーヴィチはブリテンの「戦争レクイエム」を「20世紀最高の作品」と絶賛していますし、ショスタコーヴィチの交響曲第14番・作品135(「死者の歌」、1969年初演)はブリテンに献呈されていますし、ソビエト国外での初演はブリテンが指揮しています。

ショスタコーヴィチのほぼ最後の曲、もしかすると交響曲第16番になるかもしれなかった「ミケランジェロ組曲」作品145は、イタリアのルネッサンス期の画家・彫刻家でもあるミケランジェロの詩(のロシア語訳)に作曲されていますが、ミケランジェロの詩はおそらくブリテンに教わっています(ブリテンは「ミケランジェロによる5つのソネット」作品22という曲を1940年に作曲している)。

(この辺についてはショスタコーヴィチの歌曲に関する記事を参照ください)

ブリテンとショスタコーヴィチの交友は、1960年ごろから始まっていたようです(注)。このころ、ロストロポーヴィチ、ソプラノのガリーナ・ヴィシネフスカヤ(ロストロポーヴィチ夫人)、ピアニストのリヒテルらとの交流も始まっています。

(注)ブリテンとショスタコーヴィチは、1960年にロンドンで初めて会っています。ムラヴィンスキーとレニングラード・フィルのヨーロッパ公演に随行し、ロストロポーヴィチの演奏する「チェロ協奏曲第1番」のヨーロッパ初演に立ち会うためだったそうです。

ロンドンの演奏会では、ショスタコーヴィチはブリテンと並んで聴き、終演後ロストロポーヴィチの楽屋でロストロポーヴィチにブリテンを紹介したそうです。このとき、ロストロポーヴィチはブリテンの曲を「管弦楽入門」しか知らず、「パーセルの主題」ということから昔の作曲家だと思っていて、生きているとは知らなかった、と伝記に書いています。

なお、この演奏旅行中に、ムラヴィンスキーとレニングラード・フィルは、ロンドンでチャイコフスキーの交響曲第4番を、ウィーンで第5番・第6番をドイツ・グラモフォンに録音しています(これらの曲の決定盤とされる名演です)。

上述のように、1962年に初演した「戦争レクイエム」作品66はソプラノのヴィシネフスカヤを想定して作曲されました。

また、1963年に作曲された「チェロ交響曲」作品68は、ロストロポーヴィチのために作曲され献呈されています。さらに、「無伴奏チェロ組曲」第1番作品72(1964年)、第2番(1967年)、第3番(1972年)もロストロポーヴィチのために作曲されています。

ところが、そういった「表の」交友以外に、ブリテンとショスタコーヴィチの間の関係には、知られざる交流と思しき大きな謎があるのです。

それは、第二次大戦前の1930年代にさかのぼります。その当時に、奇妙にもブリテンとショスタコーヴィチの連携らしきものが見えるのです。

当時、共産国のソビエト連邦と、西側陣営の中心的存在であるイギリスとは、1960年代以降の「平和共存」の時代とは違い、自由な行き来や手紙のやりとりなどできる状況ではなかったはずです。(当時のソ連では、ショスタコーヴィチが交響曲第13番「バービイ・ヤール」の「恐怖」で歌ったように、「外国人と話をする」だけでスパイとして逮捕され粛清されるような状況でした)

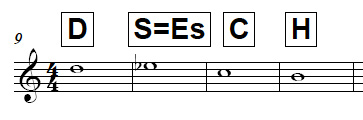

そのが鍵を握るのが、ブリテンが1943年に作曲した合唱曲である祝祭カンタータ「主と共にいて喜べ」作品30です。この曲の中に、明らかにドミトリー・ショスタコーヴィチのエピグラム(音の署名)である「D−S(Es)−C−H」音形が登場します。(注)

YouTubeにある演奏の例 (9'00"あたりからが該当部分)

(注)ドミートリー・ショスタコーヴィチのロシア語表記

Дмитрий Шостакович

(ドイツ語表記で Dmitrij Schostakowitch)

のイニシャル「Д.Ш.」をドイツ語表記すると「D.Sch.」となり、これをそのまま音名にしたもの(DSCH=「D」「S=Es」「C」「H」)がショスタコーヴィチ自身の音名象徴(音楽的な署名)=エピグラムと呼ばれます。ショスタコーヴィチの墓石には、この楽譜が刻印されています。

ショスタコーヴィチの音の署名「D−S(Es)−C−H」

ショスタコーヴィチの音の署名「D−S(Es)−C−H」

ブリテンは、1934年に初演されたショスタコーヴッチの歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」を聴いて、ショスタコーヴィチを高く評価するようになったそうです。そのショスタコーヴィチが1936年に「プラウダ批判」を受けて窮地に立たされた時に、ブリテンは吹奏楽曲「革命歌『同志は倒れぬ』にもとづく『ロシアの葬送』」(1936年、作品番号なし)を作曲して支援の意を表明したそうです(この当時、ブリテンのこの曲をショスタコーヴィチが聴いたかどうかは不明)。なお、この革命歌『同志は倒れぬ』は、ショスタコーヴィチ自身も交響曲第11番「1905年」作品103(1957年)の第3楽章に取り入れています(ヴィオラの奏でるテーマ)。

(YouTubeのブリテン作曲「革命歌『同志は倒れぬ』にもとづく『ロシアの葬送』」、革命歌『同志は倒れぬ』)

その後、ショスタコーヴィチは、交響曲第5番(1937年)で名誉回復し、独ソ戦争中、ドイツ軍に包囲されたレニングラードで交響曲7番「レニングラード」作品60を作曲します(1941年)。この交響曲がソビエト国内で初演されたのが1942年3月、包囲網の中のレニングラードで演奏されたのは1942年8月です。この交響曲の楽譜は、反ナチスのキャンペーンのため世界中に空輸され、ロンドンで国外初演されたのが1942年6月(ロイヤル・アルバート・ホール)ですから、ブリテンもこれを聴いていた可能性があります。

ブリテンは「シンフォニア・ダ・レクイエム」(1940)を日本に送りつけるほどに、平和と音楽家の社会的責任を自覚していた作曲家ですので、レニングラード交響曲を肯定的に評価して、ショスタコーヴィチの奮闘に何らかの共感を持った可能性もあります。しかし、ブリテンは全ての戦争に反対する立場だったことから、私はその逆ではないかと思います。

つまり、レニングラード交響曲のような戦意高揚のプロパガンダは、ショスタコーヴィチが本心から書いたものではなく、スターリンまたはソ連という国家に半ば強制されて書いた不本意なものだ・・・とブリテンは感じ取ったのではないでしょうか。実際、ショスタコーヴィチはレニングラード交響曲に続けて作曲した「ピアノ・ソナタ第2番」作品61(1942年作曲、1943年初演)の第3楽章に、下記のような「DSCH」もどき(DDSH)を使っています。(この事実に言及したものは、あまり見かけませんが)

ショスタコーヴィチ「ピアノ・ソナタ第2番」第3楽章の主題

ショスタコーヴィチ「ピアノ・ソナタ第2番」第3楽章の主題

譜例から分かるように、「DSCH」ではなく、ロシア風のフルネーム(ドミートリー・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ)のイニシャルの英語表記から「DDSH」または「DSH」を使ったと考えられます。

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

(英語表記で Dmitrii Dmitrievich Shostakovich)

つまり、ショスタコーヴィチ自身も、レニングラード交響曲のようなプロパガンダ曲は不本意なものであって、「自分自身の信念は捨ててはいない」「本当のショスタコーヴィチここにあり」の意思表示を、このピアノ・ソナタ第2番に込めたのではないでしょうか。

このピアノ・ソナタ第2番の「存在宣言」を聴き取り、ブリテンはショスタコーヴィチへの返答として、1943年の祝祭カンタータ「主と共にいて喜べ」作品30に、「DSCH」を込めたエールを送ったと考えられます。その証拠に、「主と共にいて喜べ」の「DSCH」が登場する個所は、曲の開始から10分近くたってからで、その個所の歌詞は

The watchman smites me with his staff.

(見張り人が私を杖で罰する)

というものですので、明らかに"watchman" スターリンを意識しています。

ショスタコーヴィチ自身が公然と「DSCH」を使用するのは、スターリン没後の1953年に作曲された交響曲第10番・作品93と言われています。最初に用いたのは1948年のヴァイオリン協奏曲No.1作品77の第2楽章といわれていますが、この曲の初演はスターリン没後の1955年なので、公開は交響曲第10番の方が先です。

しかし、実はその10年前から、既にブリテンとショスタコーヴィチの間では暗号として使われていたということなのでしょう。

譜例から分かるように、ピアノ・ソナタ第2番では「DSCH」ではなく、ロシア風のフルネーム(ドミートリー・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ)のイニシャルの英語表記「DDSH」を使ったと考えられます。

これに対して、ブリテンが(バッハやシューマンにならって)ドイツ表記の「DSCH」の方がいいよ、と応えて、ショスタコーヴィチ自身も「DSCH」の方が気に入った、ということかもしれません。(勝手な想像ですが)

ショスタコーヴィチが「ピアノ・ソナタ第2番」で送ったサインに、ブリテンはちゃんと気付いて「主と共にいて喜べ」で応えたとすると、それは驚くべきことです。

さらに、ショスタコーヴィチは次に「英国詩人による6つのロマンス」作品62(1943年)を作曲しています。ロシア語訳とはいえ「英国詩人」(ローリー、バーンズ、シェイクスピア)を取り上げたのは、今度はショスタコーヴィチからブリテンに送ったサインなのかもしれません。

(ショスタコーヴィチの「英国詩人による6つのロマンス」作品62がブリテンに関係すると思わせるもう一つの根拠として、ショスタコーヴィチは交響曲第14番(作品135、1969年)をブリテンに献呈するのとほぼ同じ時期に、この「英国詩人による6つのロマンス」を作品140として管弦楽編曲し直していることがあります)

いずれにせよ、ブリテンとショスタコーヴィチとの間で、音楽によって一連のやり取りがあったと十分考えられそうです。直接面会したり手紙をやり取りすることもなく、音楽だけ、音あるいは楽譜だけを媒体に、その思いを伝えあっていたとしたら、それは本当に驚くべきことだと思います。

晩年(1960年代)になってからのブリテンとショスタコーヴィチの交友関係は有名ですが、この第二次大戦前の時期から大戦中にかけて、2人の間にはどのような交流があったのでしょうか。この辺の事実関係はどこを調べても載っておらず、興味深いところです。

来年(2013年)のブリテン生誕100周年あたりに、その辺のなぞ解きをしてくれる情報が公開されないでしょうか。楽しみにしています。