・チャイコフスキー/歌劇「エフゲニ・オネーギン」より「ポロネーズ」

・チャイコフスキー/バレエ「白鳥の湖」より

・ドヴォルザーク/交響曲第7番

を演奏しました。

この演奏曲目について、ちょっ寄り道してみましょう。

なお、チャイコフスキーの生涯や基本情報は、「第78回定期演奏会」(2017年)のときに書いた「その生涯と交響曲第4番、ピアノ協奏曲」を参照ください。

また、ドヴォルザークはチャイコフスキーの1歳年下、ほぼ同時代を生きました。

2人は1888年にプラハで合って親交を結び、1890年にはドヴォルザークがロシアを訪問しています。

ピョートル・イリーイチ・チャイコフスキー(1840~1893)

ピョートル・イリーイチ・チャイコフスキー(1840~1893)

Пётр Ильич Чайковский

アントニーン・レオポルト・ドヴォルザーク(1841~1904)

アントニーン・レオポルト・ドヴォルザーク(1841~1904)

Antonin Leopold Dvorak

1.チャイコフスキー/歌劇「エフゲニ・オネーギン」より「ポロネーズ」

歌劇「エフゲニ・オネーギン」は、チャイコフスキーが作曲したオペラの中では最も上演頻度が高いですが、言語が「ロシア語」ということもあって、オペラ全体の中では演奏される回数は非常に少ないです。

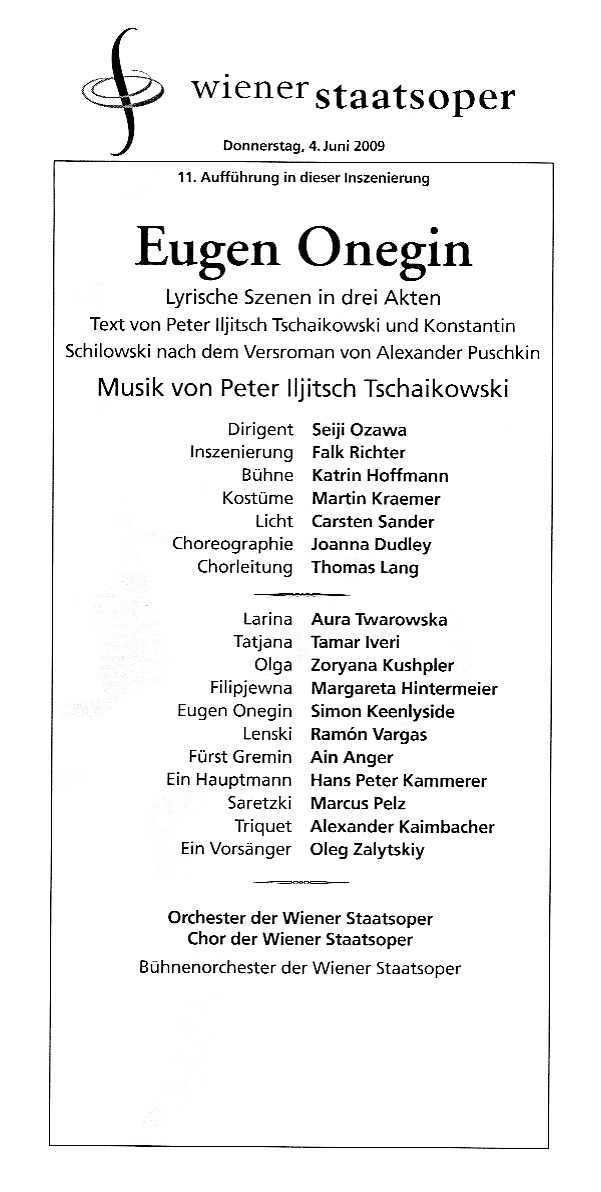

私は幸いにも、小澤征爾氏がウィーン国立歌劇場の音楽監督をしていた2009年に、ウィーン国立歌劇場での上演を観ることができました。

そのときの記事はこちら。

ウィーン国立歌劇場「エフゲニ・オネーギン」プログラム

ウィーン国立歌劇場「エフゲニ・オネーギン」プログラム

オペラの原作はロシアの作家・詩人であるアレクサンドル・プーシキン(1799~1837)の小説「エフゲニ・オネーギン」です。「エフゲニ・オネーギン」の中にも「決闘」のシーンが出てきますが、プーシキン自身もわずか37歳で決闘によって落命しています。政権に批判的な立場であったことから、権力者(ロシア皇帝とその側近)による策略と言われています。

プーシキンの作品は、モーツァルトの死がサリエリによるものであるとする「モーツァルトとサリエリ」(映画「アマデウス」の原作)や、グリンカの歌劇「ルスランとリュドミラ」、ムソルグスキーの歌劇「ボリス・ゴドゥノフ」、チャイコフスキーの歌劇「スペードの女王」などの原作となっており、音楽とも関係の深い作家です。

アレクサンドル・プーシキン

アレクサンドル・プーシキン

プーシキンの原作は、岩波文庫「オネーギン」で読むことができます。薄い本で他の「ロシア文学」のようなボリュームはありませんので、興味があれば読んでみてください。

ちなみに、「エフゲニ・オネーギン」は主人公の青年貴族の名前であり、表記の「エフゲニ・オネーギン」「エウゲニ・オネーギン」はロシア語の発音を日本語に移すときの「ゆらぎ」で、指揮者の「エフゲニー・スヴェトラーノフ」や「エフゲニー・ムラヴィンスキー」と同じです。(ちなみに、ドイツ人の「オイゲン・ヨッフム」や英語読みの「ユージン・オーマンディ」は同じ名前です)

プーシキン自身が手稿に描いたオネーギンのイメージ

プーシキン自身が手稿に描いたオネーギンのイメージ

チャイコフスキーは、1877~78年(37~38歳)にこのオペラを作曲しています。時期としては交響曲第4番Op.36と同じころ、フォン・メック夫人からの援助が始まり(1876年ごろから)、不幸な結婚と自殺未遂を経て、これから円熟期に向かうころの作品です。

歌劇「エフゲニ・オネーギン」の舞台は19世紀初めのロシア。このころは、チャイコフスキーの生きた19世紀後半も同じですが、西ヨーロッパの近代化や啓蒙思想を知りながら時代遅れのロシア社会をどうすることもできないインテリの青年たちの「憂鬱」(「ロシアの憂鬱」と呼ばれている)や「ニヒリズム」が蔓延した社会と言われています。貴族出身の青年将校たちによる「デカブリストの乱」(1825年)が起こりますが鎮圧されます。この頃から、「農奴解放」(1861年)などの社会改革が模索されるものの、チャイコフスキーの時代のロシア皇帝暗殺事件(1881年)に代表される革命家・無政府主義者の暗躍、1905年の「血の日曜日事件」(これがショスタコーヴィチの交響曲第11番のモチーフですね)、1917年のロシア革命へと時代が進んでいくのでした。

オネーギンもそんなニヒルでインテリな青年貴族。田舎貴族の娘タチヤーナが一目ぼれし、夜を徹してラブレターをしたため(オペラ第1幕の見せ場である「手紙の場」)、それをオネーギンに届けますがオネーギンは冷たくあしらいます。

第2幕のタチヤーナの家で開かれた夜会では、オネーギンは「危険な自由思想の持主」と眉をひそめる出席者たちにいらつき、夜会に誘った友人のレンスキーへのあてこすりに、レンスキーの婚約者であるタチヤーナの妹オリガをしつこく踊りに誘います(「ポロネーズ」とともに単独でも演奏される「ワルツ」はここで演奏される)。それを見て激高したレンスキーはオネーギンに決闘を申し込み、オネーギンもそれを受けます。決闘は、どちらか一方だけに弾を込めたピストルを同時に相手に向けて撃つもので(一種のロシアン・ルーレット)、オネーギンのピストルから発射された弾がレンスキーに命中し、レンスキーは絶命します。(決闘前のレンスキーがオリガを思って歌うアリアが感動的。2人とも「昨日までは友人だった。お互いに笑って、なかったことにできないか」と独白しながらも決闘が始まる・・・狂った運命の歯車は止められない・・・)

第3幕は、それから数年後。タチヤーナはサンクト・ペテルブルグの貴族と結婚し、今や侯爵夫人として社交界の花。その舞踏会に、自責の念からヨーロッパを放浪していたオネーギンが数年ぶりに帰国してやって来ます。その「第3幕の前奏曲」として幕開けに演奏されるのが「ポロネーズ」です。そこで社交界の花となっているタチヤーナを見て、オネーギンは愛していたという本心を告白しますが、今度はタチヤーナが昔の思い出に心揺れながらも冷たく拒絶します。「何という屈辱だ!」と茫然自失のオネーギンが立ちすくんで幕となります。

このように「ポロネーズ」は、サンクト・ペテルブルグの貴族の舞踏会を表す、いかにも華やかで上品なものですが、それほど能天気に明るい音楽ではなく、中間部にオネーギンの後悔や自責の念が見え隠れします。

「ポロネーズ」は、その名のとおりポーランドの民俗音楽に基づくもので、「ズンジャカジャジャッジャ」(最初の「ズン」に大きな重さが置かれる)というリズムが特徴的です。ポーランド出身のショパンのものが有名です。(「軍隊ポロネーズ Op.40-1」「英雄ポロネーズ Op.53」、「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22 の後半部分など)

チャイコフスキーのファンならぜひ歌劇「エフゲニ・オネーギン」の全曲を楽しんでみることをお勧めします。

私が持っているソフトは下記の2種類です。

ワレリー・ゲルギエフ指揮 メトロポリタン歌劇場管弦楽団&合唱団 (タチヤーナ)ルネ・フレミング、(オネーギン)ドミトリ・ホロストフスキー、他(2007年)

小澤征爾指揮 東京オペラの森管弦楽団

(タチヤーナ)イリーナ・マタエワ、(オネーギン)ダリボール・イェニス、他(2008年)

(演出、舞台装置はウィーン国立歌劇場と同じです)

市販の日本語字幕付きDVDとして下記もあるようですが、私は見ていません。

アンドリュー・ディヴィス/グラインドボーン音楽祭(1994)

なお、今回演奏する「ポロネーズ」(第3幕)のスコアはこちら。併せて「ワルツ」(第2幕)も入っているようです。

チャイコフスキー/オネーギン(ワルツ・ポロネーズ) (Kleine Partitur)

2.チャイコフスキー/バレエ「白鳥の湖」

同じくチャイコフスキー作曲のバレエ音楽です。こちらは歌劇「エフゲニ・オネーギン」よりも前の1875~76年(35歳ごろ)に作曲されています。

初演は1877年にモスクワのボリショイ劇場で行われましたが、振り付けや踊り手に恵まれず不評に終わったようです。チャイコフスキー没後の1895年に、プティパの振り付けによってサンクトぺテルブルグのマリインスキー劇場で蘇演され、それ以降バレエのレパートリーとして上演されるようになったようです。

2.1 作曲の経緯と概要

このバレエ音楽は、1875年にボリショイ劇場からの依頼によって作曲され、筋書きはドイツの作家ヨハン・カール・アウグスト・ムゼーウスによる童話「奪われたヴェール」に基づいているということです。そう、王子の名前はジークフリートなのですね。(ワーグナーの「ニーベルンクの指輪」の英雄、そしてワーグナーとコジマの間にできた息子の名前でもあります)

なお、「白鳥」はワーグナー初期の「ローエングリン」の主人公が「白鳥の騎士・ローエングリン」であることとも関係があるようで、Wikipedia には、組曲第1曲「情景」の白鳥の主題と「ローエングリン」の白鳥のモティーフの類似性が指摘されています。なお、これに憧れたバイエルン国王のルートヴィヒ2世が時代錯誤な「ノイシュヴァンシュタイン城」を作りましたね(建設が開始されたのは1869年、つまり日本の明治時代です)。

バレエのあらすじは、悪魔によって白鳥の姿に変えられたオデット姫が、夜の間だけ人間の姿に戻っているところを見てひとめぼれした王子ジークフリートは、魔法を解くには真実の愛を誓うことが必要と聞き、妃を選ぶ舞踏会にオデット姫を招待します。ところが、オデット姫は悪魔に足止めされ、代わりにオデット姫そっくりに変装した悪魔の娘オディールがやってきます(黒い装束で「黒鳥」の姿)。それに騙され、王子はオディールに愛を誓います。

間違いに気づいた王子は白鳥のいる湖に行きますが、魔法はどうしても解けないことを知ったオデット姫は湖に身を投げ、王子もそれに続いて2人は天国で結ばれます。

この最後は、2人の愛が勝って悪魔が滅び、2人は無事結ばれるというハッピーエンドに変えた演出もあるようです。

ただし、この「あらすじ」は、実はチャイコフスキーのオリジナルのバレエとは異なっていて、チャイコフスキー没後の1895年に、振付師のプティパが「復活上演(蘇演)」したときに、作曲者の弟モデストが協力して「書き換えた」あらすじなのですね。

その辺の経緯は、後述の「2.3 バレエの全曲の構成の変遷」にまとめてみました。

2.2 演奏会用組曲

バレエ音楽の「組曲版」は、チャイコフスキー自身は残しておらず、没後の1900年に出版社のユルゲンソンが出版したものがベースになっています。ただし、最後がやや尻切れトンボになるので、そのままバレエのフィナーレまで続けた演奏(カラヤンなど)も多いようです。作曲者のオリジナルではないので、指揮者によって、その他の出入りも含めたいろいろな「抜粋版」があるようです。

今回横フィルが演奏する「組曲版 + バレエ全曲のフィナーレ」の構成は、音楽之友社版のミニチュアスコアがピッタリ同一の構成になります。

第1曲「情景」:バレエ第2幕の前奏曲(No.10)

第2曲「ワルツ」:バレエ第1幕(No.2)

第3曲「小さな白鳥たちの踊り」:バレエ第2幕(No.13)白鳥たちの踊りの第4曲

第4曲「情景」:バレエ第2幕(No.13)白鳥たちの踊りの第5曲

第5曲「ハンガリーの踊り(チャルダッシュ)」:バレエ第3幕(No.20)

第6曲「情景」:バレエ第4幕(No.28)

第7曲「情景、フィナーレ」:バレエ第4幕(No.29)

(通常の「組曲」では前半の「情景」のみ)

チャイコフスキー バレエ組曲 白鳥の湖 作品20 (OGT 2123 MINIATURE SCORES)

(3)バレエの全曲の構成の変遷

全曲の録音盤はいろいろ出ていますが、チャイコフスキーの「3大バレエ全曲」がセットになっている下記が演奏、お値段ともお勧めです。プレヴィン氏は、先日他界されましたね。合掌。

「白鳥の湖」「眠りの森の美女」「くるみ割り人形」全曲・アンドレ・プレヴィン指揮ロンドン交響楽団(CD7枚組で \1,390)

バレエの映像もDVDでいろいろ出ていますので、興味のある方はお楽しみください。

ただし、「白鳥の湖」のバレエを見ていると、演出・振付によって、ストーリーもいろいろ、曲の順番や有無、カットの有り無しなど実にさまざまです。

CDで「全曲盤」を買ってきても、それとバレエ上演の音楽とはかなり違う部分があります。

いったいどうなっているのか、ということで調べた結果を下記にまとめておきます。(学者でもバレエ関係者でもないので、正確でないところはご勘弁ください)

バレエにおける音楽の取り扱いって、こんなものなのだということがよく分かります。作曲者が「演奏会用組曲」を作りたくなる気持ちもよく分かります。

(1)バレエの振付の変遷

この曲は、上の概要にも書いたように、1875年にボリショイ劇場からの委嘱で作曲されました。これを「オリジナル版」と呼びましょう。

①初演時

初演されたのは1877年です。このときの初演の振付はヴェンツェル・ライジンガーで、初演にあたって、第3幕の花嫁候補選びの舞踏会の演目に「ロシアの踊り」を追加したいとチャイコフスキーに依頼し、チャイコフスキーが追加曲として作曲しました。(これを下のリストに「No.20a」として示します)

(注)IMSLP サイトのバレエ全曲スコア(1895年ユルゲンソン版)には、終曲の後に「ロシアの踊り」が掲載されています。

②初演以降

1877年の初演は、準備や振付のせいで成功とはいえませんでした。チャイコフスキーの生存中に何度か再演の計画もあったようですが、実現には至りませんでした。

この過程で、踊り手が2人で踊る「パ・ド・ドゥ」を追加したいということで作曲家のレオン・ミンクス(1826~1917、バレエの世界では「ドン・キホーテ」「ラ・バヤデール」などの作曲で有名)に依頼して曲を追加したところ、チャイコフスキーはそれを許さず、同じ振付で踊れる「パ・ド・ドゥ」を新たに作ったらしいのですが、演奏されることも出版されることもなかったようです。

③チャイコフスキー没後の蘇演

そうこうしているうちに、「白鳥の湖」を再上演することもなく1893年にチャイコフスキーは急逝してしまいます。

「眠りの森の美女」や「くるみ割り人形」を振付けたマリウス・プティパ(1818~1910)は、このまま「白鳥の湖」が埋もれてしまうことを避けるため、弟子の振付師レフ・イワーノフ(1834~1901)や「眠りの森の美女」「くるみ割り人形」の初演を指揮したリッカルド・ドリゴ(1846~1930、「ドリゴのセレナーデ」などで有名)らと協力して、チャイコフスキー没後の1895年に復活上演(蘇演)を試みます(ペテルブルグのマリインスキー劇場)。

この蘇演にあたっては、作曲者の弟モデストも加わって「台本、ストーリー」を大きく書き換えるとともに、曲の削除や追加、順序変更を行いました。そのせいもあって、上演は成功し、これ以降「白鳥の湖」はバレエの定番演目として定着しました。

オリジナルとこの「蘇演版」とでは、ストーリーが大きく変わっているようです。

蘇演版以降の今日の演出では、「悪魔ロトバルトの魔法によって白鳥にされたオデット姫」という設定ですが、オリジナルでは「継母にいじめられ、母方祖父の城で白鳥に姿を変えることで継母のいじめから逃れるオデット姫」という設定で、王子もオリジナルではかなり自己中心的な人物設定だったようです。それではなかなか共感されないような。

その2つのストーリーの対比は、書くと長くなるのでこんなサイトをご参照ください。

下記に、この「プティパ/イワーノフ版」と、チャイコフスキーの「オリジナル版」との対照表を示します。

大きな変更点は下記のとおりです。

(a) 全4幕構成を、3幕構成にした。これにより「第1幕:城の庭園」と「第2幕:白鳥のいる湖」を連続させ、旧第2幕を「第1幕第2場」としている。

(b) 第1幕の「パ・ド・ドゥ」(No.4)を、そっくり「第2幕(旧第3幕)」の舞踏会の場に移し、黒鳥オディールと王子が踊る「黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ」にした。(位置的にはNo.19b)

(c) 第1幕第2場(旧第2幕)の「白鳥たちの踊り」の順序変更、一部カット。

(d) 第2幕(旧第3幕)の「舞踏会」の「花嫁候補たちの踊り」(「パ・ド・シス」No.19)の削除。

(e) 第2幕(旧第3幕)「舞踏会」での黒鳥オディールと王子が踊る「黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ」に、チャイコフスキーのピアノ曲からの管弦楽編曲(編曲はドリゴによる)を追加。(原曲は、「ピアノのための小品集」OP.72-12「いたずらっ子」)

(f) 同様に、第3幕(旧第4幕)の「白鳥のいる湖」での白鳥たちの踊りのために、チャイコフスキーの「ピアノのための小品集」OP.72-12「火花のワルツ」、終曲前に王子とオデットのパ・ド・ドゥのために「ピアノのための小品集」OP.72-15「少しショパン風に」の管弦楽編曲(編曲はドリゴによる)を追加。

(g) 既存の曲の中身をカットしたり、1つの曲を2つに分割するため途中にエンディングを追加して終止させたり、後半に「前奏」を追加したり、いろいろと手を入れている。

(注)IMSLP サイトには、プティパ版で追加された「ピアノのための小品集」からの3曲の個別スコアも掲載されています(1900年ユルゲンソン版)。また「パート譜」として掲載されている1960年 Kalmus 版には、第1幕第2場(旧第2幕)の「白鳥たちの踊り」のNo.13-5 (いわゆる「グラン・アダージョ」)を「アレグロ」の前で終止させる「ドリゴの終止」も載っています(組曲第4曲は、バレエ全曲とは異なり「終止」付きですが、これとは異なるドリゴ編曲版です)。

④ストーリーの「ハッピーエンド」化

プティパ/イワーノフ版による成功の後は、この版に基づく上演が主体となります。

しかし、ストーリーとしては、王子の愛をもってしても悪魔の呪い(魔法)を解くことはできず、オデットと王子は湖に身を投げてあの世で結ばれるという悲劇的な結末でした。

ところが、1917年のロシア革命以降、社会主義リアリズムではこのような「悲劇的、報われない結末」が嫌われ、1937年のボリショイ・バレエでのメッセレル演出版から「愛が魔法に勝つ」ことにより王子とオデットが結ばれるハッピーエンド版が主流となったようです。

ただし、これによる音楽の変更はありません。

⑤チャイコフスキーの遺稿の発見

ここまでの段階で、すでにチャイコフスキーのオリジナルからかなり異なった内容での上演が定着しましたが、1950年代になって、チャイコフスキーの遺品の中らバレエの「パ・ド・ドゥ」の手稿らしきものが見つかります。

これが上の②の「パ・ド・ドゥ」ではないかと考えた振付師のブルメイステルは、この編曲を作曲家のヴィッサリオン・シェバリーン(1902~1963)に依頼して管弦楽編曲し、第2幕(旧第3幕)「舞踏会」の「黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ」に差し替えるともに、「プティパ/イワーノフ版」でチャイコフスキーのオリジナルから変更したものをできるだけオリジナルに戻した「ブルメイステル版」を上演します(1953年)。

このブルメイステル版で追加されたものを、下記の「全体の構成」表に「No.19a」として記載します。

この「パ・ド・ドゥ」は、独立しても「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」として、バレエ愛好家には有名なもののようです。(有名な振付師ジョージ・バランシン(1904~1983)が1960年に振付けた「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」というものがあるらしい)

これは「バレエ愛好家」の中では常識的なことらしいのですが、音楽愛好家の中にはほとんど知られてはいませんね。

⑥現代での上演

これまでのところで出そろった

・オリジナル版

・初演版(「ロシアの踊り」の追加)

・蘇演版(プティパ/イワーノフ版)

・「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」を採用したブルメイステル版

をどのように組合せて、どのような順序で上演するか、各曲の「繰り返し」や「カット」をどうするかは、演出・振付によって「千差万別」になっているのが現状のようです。

私の持っているバレエ全曲盤CDは、アンドレ・プレヴィン指揮ロンドン交響楽団によるスタジオ録音ですが、「オリジナル版」に「初演版」の「ロシアの踊り」(No.20a)、第2幕(オリジナルの第3幕)に「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」(No.19a)を追加したものになっています。

「プティパ/イワーノフ版」のカットや順番変更、ピアノ曲からの編曲追加は反映されていないため、バレエ全曲盤で聞く場合とでいろいろと相違があったわけです。

こういった「経緯」や、その演奏がどのような「版」「曲目構成」で演奏されているのか、きちんとした解説にはあまりお目にかかったことがありません。

クラシック音楽愛好家はあまりバレエを見ず、バレエ愛好家はあまり音楽にはこだわらないので、これまでうやむやに済まされてきたということなのでしょうか。

「白鳥の湖」全体の構成(追加曲も含めた)

| 「白鳥の湖」の音楽 | 補足説明 | |

|---|---|---|

| 音楽のタイトル (番号はオリジナルの場面番号に相当) | 場面の内容(プティパ版による) | |

| No.0:導入曲 ( Moderato assai - Allegro ma non troppo) | > | |

| 第1幕 | ||

| No.1:情景(Allegro giusto) | ||

| No.2:ワルツ | 王子の成人を祝う村人たちの踊り | 組曲・第2曲 |

| No.3:情景(Allego moderato) | 王妃などが登場 | |

| No.4:パ・ド・トロワ(3人の踊り) | 王子の友人の踊り(振付によっては王子と2人の妹) | |

| No.4-1:導入部 (Allegro) | ||

| No.4-2:Andante sostenuto | プティパ版では削除 | |

| No.4-3:Allegro semplice - Presto | > | |

| No.4-4:Moderato | ||

| No.4-5:Allegro | ||

| No.4-6:コーダ (Allegro vivace) | ||

| No.5:パ・ド・ドゥ(2人の踊り) | コート・レディ(お付きの女性)の踊り | プティパ版では第2幕(オリジナルの第3幕)に移動 |

| No.5-1:Tempo di Valse | ||

| No.5-2:Andante - Allegro - Molto piu mosso | (Vn. Solo) | |

| No.5-3:Tempo di Valse | ||

| No.5-4:コーダ (Allegro molto vivace) | ||

| No.6:パ・ダクション (Andantino quasi moderato - Allegro) | 王妃が王子に結婚を迫る | |

| No.7:シュジェ | 乾杯のために集まってくる | > |

| No.8:乾杯の踊り (Tempo di polacca) | 村人たちが乾杯してお祝い | |

| No.9:フィナーレ (Andante) | 王子は急に狩に向かう | |

| 第2幕 | ||

| No.10:情景 (Moderato) | 白鳥たちのいる湖 | 組曲・第1曲 |

| No.11:情景 (Allegro moderato - Allegro vivo) | オデットと王子の出会い | |

| No.12:情景 (Allegro) | 白鳥たちの登場 | |

| No.13:白鳥たちの踊り | ||

| No.13-1:Tempo di Valse | 白鳥たちの群舞 | |

| No.13-2:Moderato assai - Molto piu mosso | オデットと王子 | |

| No.13-3:Tempo di Valse | 白鳥たち | プティパ版では削除 |

| No.13-4:Allegro moderato | 小さな4羽の白鳥の踊り | 組曲・第3曲 |

| No.13-5:Andante - Andante non troppo - Allegro | オデットと王子(Vn. と Vc. Solo) | 組曲・第4曲 |

| No.13-6:Tempo di Valse | 白鳥たち | |

| No.13-7:コーダ (Allegro vivace) | ||

| No.14:情景 (Moderato) | No.11 と同じ | |

| 第3幕 | ||

| No.15:情景 (Allegro giusto) | お城の舞踏会に客人がやって来る | |

| No.16:客人たちと一寸法師(道化師)の踊り (Moderato assai - Allegro vivo) | 客人たちの群舞 | プティパ版では削除 |

| No.17:情景~花嫁候補の入場とワルツ(Allegro - Tempo di Valse) | 花嫁候補たちがファンファーレで次々に入場 | |

| No.18:情景 (Allegro - Allegro giusto) | 一同席に着く | |

| No.19:パ・ド・シス(6人の踊り) | 王子と花嫁候補との踊り | プティパ版では削除 |

| No.19-1:導入曲 (Moderato Assai ) | ||

| No.19-2:ヴァリアシオン1 (Allegro) | ||

| No.19-3:ヴァリアシオン2 (Andante con moto) | ||

| No.19-4:ヴァリアシオン3 (Moderato) | ||

| No.19-5:ヴァリアシオン4 (Allegro) | ||

| No.19-6:ヴァリアシオン5 (Moderato - Allegro semplice) | ||

| No.19-7:コーダ (Allegro molto) | ||

| No.19a:パ・ド・ドゥ(追加曲) | 王子と黒鳥オディールの踊り | いわゆる「チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ」 |

| No.19a-1:導入曲 (moderato - Andante) | Vn. Solo | |

| No.19a-2:ヴァリアシオン1 (Allegro moderato) | ||

| No.19a-3:ヴァリアシオン2 (Allegro) | ||

| No.19a-4:コーダ (Allegro molto vivace) | ||

| No.20:ハンガリーの踊り(チャルダッシュ) | 各国からの来客の踊り(振付によっては悪魔が連れてきた舞踊団) | 組曲・第5曲 |

| No.20a:ロシアの踊り(追加曲) | プティパ版では追加せず | |

| No.21:スペインの踊り | ||

| No.22:ナポリの踊り | ||

| No.23:マズルカ | ||

| No.24:情景 (Allegro - Valse - Allegro vivo) | 王子が永遠の愛を誓い、悪魔が正体を現す | |

| 第4幕 | ||

| No.25:間奏曲 (Moderato) | 白鳥たちの湖 | |

| No.26:情景 (Allegro non troppo) | オデットの帰還 | プティパ版では削除 |

| No.27:小さな白鳥たちの踊り (Moderato) | 不安な白鳥たち | プティパ版では削除 |

| No.28:情景 (Allegro agitato - Allegro vivace) | 悲しむオデットを慰める白鳥たち | 組曲・第6曲 |

| No.29:終曲 (Andante - Allegro agitato - Alla breve - Moderato e maestoso) | 王子の登場と悪魔との闘い、最終場面 あの世で結ばれた2人 | 組曲・第6曲は Andante までで終了 |

プティパ/イワーノフ版の曲構成

| プティパ/イワーノフ版の音楽 | 補足説明 | |

|---|---|---|

| 音楽のタイトル | オリジナルの曲番号との対応 | |

| 序曲 | No.0:導入 | > |

| 第1幕 第1場 | ||

| 1.情景 | No.1:情景(Allegro giusto) | |

| 2.パ・ド・トロワ | No.4:パ・ド・トロワ(3人の踊り) | |

| a.導入部とアダジオ | No.4-1:導入部 (Allegro) No.4-2:Andante sostenuto | 終結部をカット |

| b.ヴァリアシオン1 | No.4-4:Moderato | > |

| c.ヴァリアシオン2 | No.4-3:Allegro semplice - Presto | |

| d.ヴァリアシオン3 | No.4-5:Allegro | |

| e.コーダ | No.4-6:コーダ (Allegro vivace) | |

| 3.情景 | No.3:情景(Allego moderato) | |

| 4.農民のワルツ | No.2:ワルツ | |

| 5.パ・ダクシオン | No.6:パ・ダクション (Andantino quasi moderato - Allegro) | 最終部をカット |

| 6.情景 | No.7:シュジュ | > |

| 7.乾杯の踊り | No.8:乾杯の踊り (Tempo di polacca) | |

| 8.情景・終曲 | No.9:フィナーレ (Andante) | |

| 第1幕 第2場 (オリジナルの第2幕) | ||

| 9.情景 | No.10:情景 (Moderato) | 組曲・第1曲 |

| 10.情景 | No.11:情景 (Allegro moderato - Allegro vivo) | |

| 11.白鳥たちの登場 | No.12:情景 (Allegro) | |

| 12.白鳥たちの踊り | No.13-1:Tempo di Valse | |

| 13.情景(グラン・アダジオ) | No.13-5:Andante - Andante non troppo(Allegro の前まで) | コーダは「ドリゴの終止」 |

| 14.小さな白鳥たちの踊り | No.13-4:Moderato assai - Molto piu mosso | |

| 15.全体の踊り | No.13-6:Tempo di Valse | リズムの前奏追加 |

| 16.情景 | No.13-2:Moderato assai - Molto piu mosso | |

| 17.コーダ | No.13-7:コーダ (Allegro vivace) | 繰返し追加 |

| 18.情景・終曲 | No.14:情景 (Moderato) | |

| 第2幕 (オリジナルの第3幕) | ||

| 19.情景 | No.15:情景 (Allegro giusto) | |

| 20.婚約姫のワルツ | No.17:情景 | 大幅に短縮、婚約姫の登場ファンファーレは1回のみ |

| 21.情景 | No.18:情景 (Allegro - Allegro giusto) | |

| 22.スペインの踊り | No.21:スペインの踊り | |

| 23.ヴェネチアの踊り | No.22:ナポリの踊り | タイトル変更 |

| 24.ハンガリーの踊り | No.20:ハンガリーの踊り(チャルダッシュ) | |

| 25.ポーランドの踊り | No.23:マズルカ | タイトル変更、後半部短縮 |

| 26.黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ (王子と黒鳥オディールの踊り) | ||

| a.導入部 | No.5-1:Tempo di Valse | 終結部カットあり |

| b.アダジオ | No.5-2前半:Andante (Allegro 前で終止) | |

| c.ヴァリアシオン 1 | No.5-2後半:Allegro - Molto piu mosso | リズム前奏を追加 |

| d.ヴァリアシオン 2 | 「ピアノのための小品集」OP.72-12「いたずらっ子」ドリゴ編曲 | |

| e.コーダ | No.5-4:コーダ | |

| 27.情景 | No.24:情景 (Allegro - Valse - Allegro vivo) | かなりの短縮 |

| 第3幕 (オリジナルの第4幕) | ||

| 28.間奏曲 | No.25:間奏曲 (Moderato) | 終結部にハープカデンツァ追加 |

| 29.白鳥たちの踊り | 「ピアノのための小品集」OP.72-11「火花のワルツ」ドリゴ編曲 | |

| 30.情景 | No.28:情景 (Allegro agitato - Allegro vivace) | |

| 31.情景 | No.29:終曲の前半 (Andante) | |

| 32.情景 | 「ピアノのための小品集」OP.72-15「少しショパン風に」ドリゴ編曲 | |

| 33.終曲とアポテオーズ | No.29:終曲の後半 (Allegro agitato - Alla breve - Moderato e maestoso) | |

ちなみに、代表的な全曲盤CDの中身をチェックした結果は下記のとおりです。

(1) チャイコフスキーによる全曲スコア(オリジナル版)

(2) 1877年初演版(オリジナル版 + No.20a「ロシアの踊り」)

(3) 1877年初演版 + チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ(No.19a)

・ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 フィラデルフィア交響楽団

・シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団

(ただし、No.13-3, 13-6, No.14 がカットされている)

(4) プティパ/イワーノフ版

3.ドヴォルザーク/交響曲第7番

3.1 ドヴォルザークの生涯

ドヴォルザークは、有名な割にその伝記や生涯について書かれたものがあまりありません。下記の音楽之友社の「人と作品」シリーズが数少ない一般向けの本かもしれません。

そのドヴォルザークの生涯ですが、これといった逸話があるわけでもなく、早くから「天才・神童」だったわけでも、何かのチャンスをつかんで大ブレーク・大当たりしたわけでもなく、地味に淡々と進んでいつの間にか大家になっています。もっとも、若い頃はオーケストラでヴィオラを弾く貧しい地味な生活をしていたので、一種の「苦学しながら地道に精進して大物になった」という立身出世の経歴を持つのですが、芸術の世界ではそういう「地味さ」「堅実さ」はあまり受けないのかもしれません。

当時の時代背景から「民族・伝統」に目覚め(スメタナの「国民音楽」の旗揚げに立ち会い、大きな影響を受けています)、ウィーンやベルリン、パリといった芸術・興行の中心地から距離を置いたボヘミア・プラハという一地方を中心に活動していたことも要因の一つでしょう。

また、ブラームスに見出されて支援してもらったことから、ワーグナー一派の時代潮流や人間万歳のロマン主義には乗らずに、ブラームスと同じ古典的器楽の「絶対音楽」を中心に活動したイメージがあります。ただし、後の年表を見れば分かるとおり、ブラームスが初めての交響曲を書く前に、ドヴォルザークはすでに交響曲を第5番まで書いていました。決して「ブラームスの後輩、弟子」ではありませんでした。

また、ドヴォルザーク自身も自分を「ブラームスの後継者」「チェコの民族主義者」と規定していたわけではないようで、生涯を通じて「オペラで成功したい」という願望や、「チェコ、スラブ」だけでない「国際的成功」を果たしたいという願望があったようです。ただ、先輩のスメタナの流れから「チェコ語」以外のオペラを書くことへの後ろめたさや、自分を支援してくれるブラームスやウィーンの音楽批評家ハンスリックなどへの遠慮もあってか、大きな冒険に出ることはなかったようです。

そうは言っても、ドヴォルザークも若い頃はワーグナー支持者(ワグネリアン)だったようですし、ブラームスの呪縛が解けた(? 1897年没)最晩年になって歌劇「悪魔とカーチャ」作品112(1899年)、「ルサルカ」作品114(1900年)、「アルミダ」作品115(1902年)を次々と作曲したり(「ルサルカ」でようやくオペラとしての成功を得た)、標題音楽的な交響詩を立て続けに作曲したり(「水の精」作品107(1896)、「真昼の魔女」作品108(1896)、「金の紡ぎ車」作品109(1896)、「小鳩」作品110(1896)、「英雄の歌」作品111(1897))、音楽としてもっと大きなものを目指していたのかもしれません。

「ボヘミアの田舎で、地味に純朴で民族的な音楽を書いていた」というものとは違う高く大きな志を持っていたのではないかと思います。

なお、ドヴォルザークは、プラハを中心に活動していたことから、楽譜をプラハで出版したり、その後ブラームスに紹介されたベルリンの「ジムロック」から出版したり、さらにはジムロックに不満があってロンドンの「ノヴェロ」から出版したり、「ジムロック」との契約に抵触しないように「若いときの作品」を装って意図的に「若い作品番号」を付けたりしたことから、「作品番号」にはいろいろと混乱があったようです。

1841年9月8日、プラハ近郊の宿屋兼肉屋の息子として生まれる。

1853年(12歳):隣町のズロニツェの伯父の家に移り、実業学校に通う。

1855年(14歳):両親がズロニツェに移って飲食店を営む。

1857年(16歳):職業訓練を終え、両親は肉屋を継ぐことを希望したが、親を説得してプラハのオルガン学校に入学する。そこで音楽愛好家の「聖チェチーリア協会」のオーケストラでヴィオラを弾くようになる。

1859年(18歳):プラハ・オルガン学校を修了。カレル・コムザークが組織する舞踊楽団にヴィオラ奏者として就職。

(1859~1871年:修業時代)

1861年:スメタナ(37歳)が「国民音楽」の志を持ってスウェーデンから帰国、チェコ国民劇場仮劇場オーケストラを組織、ドヴォルザークはそのヴィオラ奏者も兼務。

1865年(24歳):交響曲第1番「ズロニツェの鐘」作曲。ただし生存中に演奏されることはなく、1923年まで埋もれたままになっていた。続けて交響曲第2番・作品4 も作曲。

1866年:スメタナがチェコ国民劇場仮劇場の首席指揮者に就任、オペラ「売られた花嫁」初演(ドヴォルザークはスメタナの指揮でヴィオラを弾いていた)。

1870年(29歳):最初の歌劇「アルフレート」作曲。ワーグナーの影響大。

1871年(30歳):喜歌劇「王様と炭焼き」作曲。この頃からオーケストラの団員は辞めて個人レッスンで生計を立てるようになる。

1873年(32歳):カンタータ「賛歌~白山の後継者たち」作品30で好評を博す。交響曲第3番・作品10 を作曲。

金細工商人の娘であるアンナ・チェルマーコヴァと結婚(13歳年下)。

1874年(33歳):交響曲第4番・作品13 を作曲。喜歌劇「王様と炭焼き」に新しい音楽を付け(第2作)、プラハ仮劇場で初演。

1875年(34歳):ハプスブルク家が1863年に設立した「オーストリア国家奨学金」に交響曲第3番、第4番などで応募し当選する(審査員には反ワーグナー派のハンスリックなどがいた)。交響曲第5番・作品76 、「弦楽セレナーデ」作品22を作曲。

長女ヨゼファが病気で亡くなる。

1876年(35歳):「弦楽五重奏曲」作品77 がプラハ芸術家協会の「芸術家賞」を受賞。ピアノ協奏曲G-moll 作品33 を作曲。

この年、ブラームス(この年43歳)の交響曲第1番が完成(つまり、ブラームスが交響曲を作曲するより前に、ドヴォルザークは交響曲第5番までを作曲していたことになる)。

1877年(36歳):「オーストリア国家奨学金」応募のためウィーンの審査委員会に送った「モラヴィア二重唱曲集」作品20がブラームスの目に留まり、ブラームスがベルリンの出版社ジムロックに紹介文を書く。

作曲に専念するため教会のオルガニストを辞職。

次女ルジェナ、長男オタカルが相次いで亡くなる。子供たちを追悼する「スターバト・マーテル」(悲しみの聖母)作品58を作曲。

「交響的変奏曲」作品78を作曲、ハンス・リヒターによって初演され大成功をおさめる。

1878年(37歳):「管楽セレナーデ」作品44を作曲。出版社ジムロックからブラームスの「ハンガリー舞曲集」に相当するピアノ連弾曲集の依頼があり「スラブ舞曲集・第1集」作品46を作曲。「スラブ狂詩曲集」作品45。

初めてウィーンのブラームスを訪問。その帰途ブルノでヤナーチェク(このとき24歳)と知り合う。

1879年(38歳):「チェコ組曲」作品39。

1880年(39歳):ヴァイオリン協奏曲A-moll 作品53、「ジプシーの歌」作品55(第4曲が「母の教えたまいし歌」)。交響曲第6番・作品60を作曲、ハンス・リヒターに献呈。

1881年(40歳):チェコ国民劇場が完成(同年に火災で焼失)。

1882年(41歳):母が他界。序曲「我が家」作品62a(民族劇「ヨゼフ・カイエターン・ティル」のための付随音楽より)。

1883年(42歳):ピアノ三重奏曲第3番F-moll 作品65。国民劇場が再建・再開。劇的序曲「フス教徒」作品67。ブラームスを再度訪問(このときブラームスがピアノで演奏した交響曲第3番に刺激されて、新たな交響曲の作曲を決意したという)。

1884年(43歳):イギリス訪問、ロンドン音楽協会の演奏会を指揮。

1885年(44歳):交響曲第7番・作品70。2度目のイギリス訪問時に作曲者自身の指揮で初演。ベルリンのジムロック社はドヴォルザークの提示した額でこの曲を出版し、さらに「スラブ舞曲集・第2集」を依頼。

1886年(45歳):ピアノ連弾用の「スラブ舞曲集・第2集」作品72完成。

1887年(46歳):ピアノ五重奏曲A-dur 作品81。

1888年(47歳):歌劇「ジャコバン党員」。プラハを訪れたチャイコフスキーと親交を結ぶ。

1889年(48歳):ピアノ四重奏曲Ed-dur 作品87。ハプスブルク皇帝より「オーストリア三等鉄王冠賞」。

1890年(49歳):ロシア訪問(モスクワ、ペテルブルグ)。交響曲第8番・作品88をドヴォルザークの指揮によりプラハで初演、ジムロック社と折合いがつかずロンドンのノヴェロ社から出版。「レクイエム」作品89 作曲。

1891年(50歳):ピアノ三重奏曲第4番「ドゥムキー」作品90。プラハ音楽院教授(ヨゼフ・スークらが門下生)。プラハ・カレル大学から名誉哲学博士号、プラハ科学アカデミー会員、ケンブリッジ大学から名誉音楽博士号。

序曲三部作「自然と人生と愛」~「自然の中で」作品91、「謝肉祭」作品92、「オセロ」作品93。

1892年(51歳):ニューヨークの富豪夫人であるジャネット・サーバーが設立したナショナル音楽院校長ポストのオファーを承諾してアメリカに渡る。

1893年(52歳):交響曲第9番「新世界より」作品95。ドヴォルザークは夏休みにヨーロッパに帰らず、代わりに家族をニューヨークに呼び寄せ、ボヘミア人の入植地であるアイオワ州スピルヴィルで過ごす。この地で弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」作品96を作曲。

1894年(53歳):ニューヨークでの2年の契約を終えてボヘミアに帰国。「ユーモレスク」作品101。秋からさらに2年の契約でニューヨークに渡るが、ボヘミアへのホームシックが募る。

1895年(54歳):チェロ協奏曲・作品104。1年の契約を残し、ナショナル音楽院を辞して4月末にボヘミアに帰郷する。

1896年(55歳):ウィーンでハンス・リヒターの指揮で「新世界より」の演奏をブラームスとともに聞く。9回目のイギリス訪問。ブラームスからウィーン音楽院の教授職を勧められるが辞退する。

新ロマン主義、表題音楽に近づき、交響詩「水の魔物」作品107、「真昼の魔女」作品108、「金の紡ぎ車」作品109、「野鳩」作品110 を作曲。

1897年(56歳):4月ブラームス没。最後の交響詩となる交響詩「英雄の歌」作品111、初演は翌1898年12月にウィーンでマーラーの指揮により行われた。

1899年(58歳):歌劇「悪魔とカーチャ」作品112(フンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」(1893)に触発された)。

1900年(59歳):歌劇「ルサルカ」作品114。

1901年(60歳):プラハ音楽院長。

1903年(62歳):歌劇「アルミダ」作品115。

1904年5月1日:プラハの自宅で息を引き取る。

3.2 交響曲

ドヴォルザークは、ブラームスに見出されて、ブラームスの後輩として世に出て行った経緯もあり、また9曲の交響曲を作曲していることから、いわゆる「絶対音楽」の作曲家、正統的な交響曲作曲家とみなされています。

しかし、実際には、上にも書いたように、ブラームスが交響曲第1番を完成させる前にドヴォルザークはすでに交響曲を第5番まで書いていました。その意味で、一昔前は「交響曲第4番」までは習作で、現在の「交響曲第5番」以降が番号付きで呼ばれて「新世界から」は「第5番」と呼ばれていた時代もありました。

交響曲第7番・作品70は、ドヴォルザーク44歳の1885年に作曲されています。時期的にはブラームス最後の交響曲第4番のすぐ後のころです。

3.3 ドヴォルザークの交響詩

ドヴォルザークは交響曲第8番、第9番「新世界から」によって「絶対音楽」の作曲家としてのゆるぎない地位を確保しましたが、リストやワーグナーの新しい音楽、標題音楽にも生涯惹かれるものを持っていて、そちらの分野、つまり「交響詩」や「歌劇」の分野での成功も望んでいたようです。

そのため、ブラームスの最晩年の1896年に、6曲の交響詩、1898~1903年にはチェコ語による歌劇「悪魔とカーチャ」「ルサルカ」「アルミダ」を手掛けます。

このうち、6曲の交響詩は、内容や出来栄えからいってもドヴォルザーク晩年の「管弦楽曲の集大成」ともいえるものですが、残念ながら演奏機会が非常に少ないものになっています。このうちの「英雄の歌」を除く5曲は、内容としてはチェコの民話を集大成して「チェコのグリム兄弟」と呼ばれるカレル・ヤロミール・エルベン(1811~70)のスラブ民話に基づく詩集「花束」(1853)から題材がとられています。いずれもちょっと怖い、おどろおどろしい内容によっていることが敬遠される理由でしょうか。でも、スメタナの「我が祖国」程度には演奏されてもよいように思えます。

(1)交響詩「水の魔物 Vodnik」Op.107

「水の精」と呼ばれることもありあますが、どうやら「妖精」のようなものではなく、「魔物」「怪物」という方が適切なようです。日本でいえば「河童」みたいなもの。

内容は、水の魔物(怪物)がいて、人間の娘を気に入って水の中に引きずりこみ、妻にして、娘が望まない子供も産ませた。水の底は悲しい、何も楽しみのない場所。娘は子守歌を歌って赤ん坊を寝かしつける。娘は何とかそこを逃れようと、「日暮れまでには必ず戻る」と約束して母の待つ実家に帰るが、夕べの鐘が鳴っても戻らない娘を取り返しに魔物がやってくる。扉をたたくが母は娘を帰さない。真夜中になっても帰さない。朝になって魔物が「赤ん坊が泣いている」と言っても母は娘を帰さない。「赤ん坊が泣くならここに連れてくればよい」と母が言うと、魔物は赤ん坊を連れてきて、腹いせにその首をもぎ取って、家の前に置いて行く。頭と胴体が離れた子供を見つけた娘の驚き、悲しみ・・・。

水の魔物 Vodnik

水の魔物 Vodnik

(2)交響詩「真昼の魔女 Polednice」Op.108

タイトルからジブリ映画を想像すると、音楽も何となくそんな雰囲気です。「魔女」が箒に載って飛び回るイメージ(「箒にまたがった魔女の騎行」!)。でも、この曲では本物の恐ろしい魔女。

最初の場面は「言うことを聞かない子供」とそれに対する母親の「言うことを聞かないと、魔女がやって来るわよ!」というやり取り。すると、本当に魔女がやって来てしまう。必死に子供を守ろうとする母親と、子供に襲いかかる魔女。母親は気を失い、昼の12時の鐘(夜中ではなく)が鳴って父親が帰って来ると、子供は母親の腕の中で息絶えていた・・・。

(3)交響詩「金の紡ぎ車 Zlaty kolovrat」Op.109

何となくゲーテの「ファウスト」の「糸を紡ぐグレートヒェン」などを想像しますが、「糸紡ぎ」はドイツ・中欧においては「未婚の娘」の象徴のようです。

この詩は結構長くて場面が複雑なので、音楽もいろいろ冗長でやや散漫な印象を受けます。

騎士が狩の途中で道に迷い、機織り小屋で水を一杯所望すると、出てきたのは美しい機織り娘。騎士は一目惚れして妻になってほしいというと「母の許しがないと。母は今日は町に行って不在です」。その母とは、機織り娘の継母。

翌日、騎士は再び馬に乗ってやってくる。継娘を欲しいという騎士に、継母は実の娘を勧めますが、騎士は継娘をお城に連れてくるよう命じます。騎士は王様でした。

王宮に向かう途中、継母と実娘は、茂みの中で継娘を殺します。実娘は、死体が生き返らないように、手足と目を切り取って持って行きます。そして実娘は機織り娘と偽って王宮に輿入れします。結婚式の祝宴は7日間続き、8日目に王様は戦に出かけます。

森の仙人が死体を見つけて洞穴に運びます。仙人は小僧に金の紡ぎ車を持たせて、それを城門で売っていると、王女となった娘が欲しがります。「お代は足2本でいいよ」といって金の紡ぎ車と機織り娘の「2本の足」とを交換して持ち帰ります。

次に、小僧は金のはずみ車を売りに行き、欲しがる王女に「2本の腕」と交換して持ち帰ります。

さらに、小僧は金の糸巻き棒を売りに行き、欲しがる王女に「2つの目」と交換して持ち帰ります。

洞窟の中で、手足と目が戻った機織り娘は生き返ります。

戦から戻った王様に、王女となった娘は手に入れた金の紡ぎ車で黄金の糸を紡ぐと、紡ぎ車が真実を歌い始めます。それを聞いてすべてを知った王様は洞窟に駆け付け、本当の機織り娘を見つけて王宮に連れ帰ります。

そして、本当の結婚式。(ドヴォルザークの音楽はここで終わります)

エルベンの詩では、偽りの娘と継母は、手足を切り取られ、目をえぐられて、深い森に捨てられた・・・。おお怖い・・・。

(4)交響詩「野鳩 Holoubek」Op.110

タイトルからすると、なんか「のほほん」「ほのぼの」とした平和な曲を思い浮かべますが、曲は冒頭から「葬送行進曲」で始まります。

それもそのはず、若くして夫を亡くした未亡人が夫を墓に送っていくのです。

その未亡人の前に、やがて若い男が現れ、2人は結婚します。結婚式で、花嫁は新しい夫と田舎の踊りを踊る。幸せの絶頂。

3年が過ぎ、女は前夫の墓参りに行く。そこで木にとまった野鳩が鳴く。女は叫ぶ「ばらさないで、言わないで!」

前夫は、その女が毒を盛ったのでした。女は罪の意識にさいなまれて川に身を投げます・・・。

ヨーロッパには、野鳩、山鳩というのは、人間世界の裏事情や隠された醜いものをちゃんと見ているものだ、という暗黙の象徴的な意味合いがあるのでしょうか。シェーンベルクの「グレの歌」でも、ヴァルデマール王の愛人トーヴェが王妃の嫉妬によって殺された、という事実を伝えるのが「山鳩の歌」ですね。

(5)交響詩「英雄の歌 Pisen bohatyrska」Op.111

この交響詩は、エルベンの詩集とは関係のない内容です。作曲年1898年からすると、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」と関係がありそうな気もしますが、リヒャルト・シュトラウスの初演が1899年3月3日フランクフルトにて、このドヴォルザークの交響詩は1897年のブラームス没後に作曲され、初演は1898年12月4日にグスタフ・マーラーの指揮ウィーン・フィルにより行われているので、こちらの方が先行しているようです。

作曲時期から、「英雄」とはブラームスを指すともいわれています。

曲は3つの部分からなり、明らかに第1部が若き日の英雄、第2部が挫折と失望、第3部が反撃と自信の回復と勝利を描いています。