学名:Notocactus viridiflorus |

||

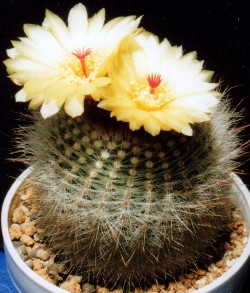

花びらはメタリックの濃い黄色で、大きさも6cm以上にもなります。雌しべは血のように赤い深紅をしており、しかも花のわりに大きいため花びらと雌しべとの対照が大変美しいのが特徴です。写真のものはまだ雌しべが閉じていますが、開くと直径8mmくらいになります。

| ||

肌はやや濃いめの緑色をしており、そこに光沢のある黄金虫色の刺が覆い、花のない時も目を楽しませてくれます。

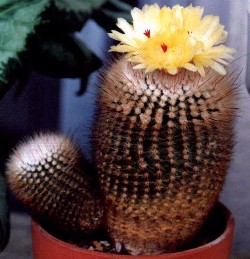

性質は丈夫で寒さにも強く、夏も直射日光下で元気に育ちます。よく子吹きし、群生します。

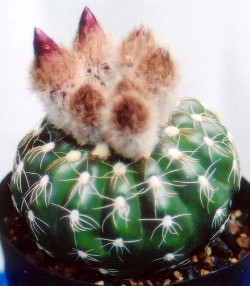

ただ、冬場に充分日光浴をさせてやらないと蕾を付けないようで、冬場の日光浴は欠かせません。ですから冬場の日当たりが得られない方にはちょっと向かないのが残念です。

もう1つ残念なことは、大変美しい花が咲くのですが、開花日数が2~3日と短いこととスカッと晴れた日でないと花が開かないことです。蕾が充分膨らんでいるのに曇った日が続きますと晴れる日まで咲かず、晴れた日にも半分くらい花びらを開いてそれで終わり、となってしまいます。

蕾は4月~5月頃につきますので植え替えは早い目にどうぞ。

初めは球形で成長し、直径が7cm位になると筒状に伸び始め、根本から子を吹いて群生株になります。