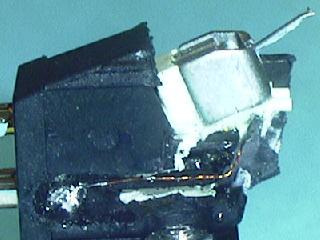

コイルの部分を開けてみました。

本日もう少し中を見ようとしたら端子へ行く線を切ってしまい、急遽修理をするのに相当ケースを壊しました。

そうしたら、構造がもっとはっきりしました。

下がその写真です。

外側のケースだけで止めておけばよかったのですが、内側の白い樹脂部分を開けてみたのが運の尽きでした。

その時、きらりと光るものがあり、拡大して良く見てみると、なんと線を切ってしまっているのがわかりました。

40Wの大きめの半田ごてしか持っていませんでしたが、何度も失敗し、線が短くなり、どんどんばらして、ついに写真のとおりになりました。

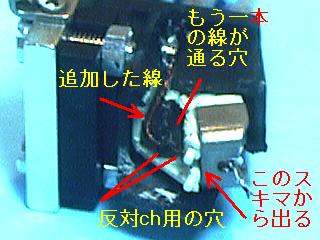

端子部は、線を圧着している様なのですが、ここに細い銅線を2本撚ったものをはんだ付けしました。

それをコイルの線が出ている部分まで持っていきやっとはんだ付けしました。

このアクシデントは、本当に冷や汗もんでした。

40Wの半田ごてでは作業性が悪すぎるので、後日15Wの小型半田ごてを購入しました。

これは、その前記でのはんだ付けが取れた時に活躍しました。

又、ケース前部の内側に不思議なものを発見しました。

これは、SPU−G以来のオルトフォンの悪しき伝統(!?)の鉛の重りでした。

SPU−Gは、SPU−GT(トランス付き)と同じ重さにする為に、シェルの内側のカートリッジの下になる部分に鉛を貼っていました。

樹脂から外して重さをはかったら、約600mgでした。

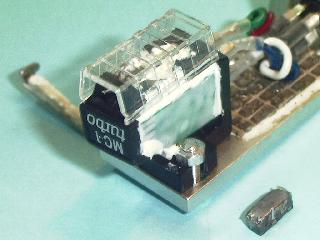

ヌードになったカートリッジは危険なので、外側を覆うことにしました。

0.8mm厚(位)のガラスエポキシ基板を切って外側を覆い、前部は、はずした先端部をなまりのおもりを取り去って使用しました。

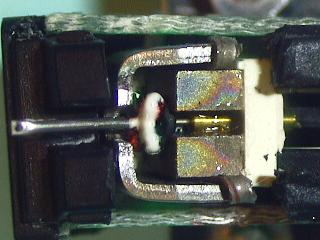

その際、ポールピースとマグネットの間のギャップが気になったので、ジャンクから外した珪素鋼鈑を1.5mm幅程度に切り、ギャップの端に差しこみ磁気の流れを明確にしてやろうとしました。

結果は良好のようで、能率が上がり出力が増え、耳障りな音が減少したようです。

写真中に見られる外(ポールピース側)に曲げてあるのがそれです。

ガラスエポキシ基板は、時間の都合で、瞬間接着剤で本体に付けてあります。

内部は例によってエポキシ接着剤で補強しました。

特にポールピースは振動に弱いようなので、キチンと固め、他の空洞にもエポキシを流しておきました。

基板の部分は白い色の合成ゴム塗料で薄く塗装しました。

右の写真の様にカバーもかけられます。

右下にあるのは、外した鉛の重りです。

翌日、実際にこれでLPを聞いてみますと良い音で鳴っています。

今までうるさく感じていた部分が少なくなっています。

又、アームに付けた状態(レコードをかけない状態)でたたいてみると、振動音は出ません。

ノイズが少し目立つようですが、これは元々のF特のせいだと思います。

回り道はありましたが、見事成功です。

最後は、まとめ、その他です。

下の右矢印をクリックして下さい。