当社の規格(サイズ)は、

実物の 80分の1を 基本としています。

INDEX(目次)の表示

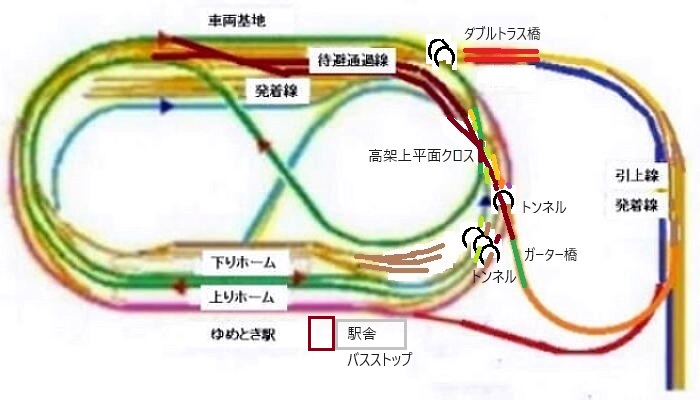

夢鉄道JUR

ゆめとき駅

当社の線路図です。

規格 全線架線集電 軌間13.3mm

標準軌間 16.5mm専用区間

併用区間(3線式ディユアルゲージ)13.3mmと16.5mm

線路図の中で

ホームから上りは左へ高架線・・・下りは右へ

三重構造の線路配置となっています・・・・・

上りホーム2番線から8の字を描いて、下りホーム3番線へ進むのが本線!

上りホーム1番線から外側をぐるっと周回するのが支線です。

支線には標準軌間と狭軌が併設された 3線区間(ディユアルゲージ)があります!

ゆめとき駅の反対側には、車両基地があります・・・・・

周回線から右へ鉄橋を越えて、大きく延びるのは、標準軌間2線と狭軌2線!

いづれも発着線と車両搬出入用専用線です。

2022年12月から工事を始めた拡張新線が完成し、2023年1月からは

標準軌間の引上・発着線は1線となり、ゆめとき駅1番線と接続されました。

2023年 9月にそれぞれ2線ある引上線の1線を接続する短絡線が完成

13mm区間の引上・発着線はそれぞれ1線となり、大きく迂回する新線となりました。

10月に新しくポイントを短絡線に設置、13mm区間の並行する引上・発着線を接続

待避通過線として運用開始しました。

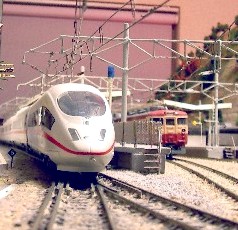

動力は架線集電が基本で、完全直流電化です。

実物は1500ボルトですが、当社は最大15ボルトを標準としています。

ただ直流電気車両だけでなく交流電気の車両も扱うので

ゆめとき駅は、駅構内で架線電気の切換えを行う地上切換え交直接続駅の設定です。

実際に、駅構内で架線電気の切換えを行っている地上切換え交直接続駅は

JR東日本東北本線の 黒磯駅 です。

なので、ゆめとき駅でも、実際と同じように隣り合う線路に

赤い交流機関車と直流の青い機関車が並ぶことがあります。

下り方、左から4番線、3番線、停車中は373系特急、2番線、1番線にも373系が入線中・・・

※ JR東日本黒磯駅は、駅北側にデッドセクションを設け、交直切換えは車上切換方式として

2018年1月3日に駅構内を完全直流化されて、地上切換え方式は廃止されました・・・

模型はどの車両もすべて直流電気で動いています。

そこで、交流電化区間の車両が入線すれば、架線はそれぞれに対応していると読み替えます。

例えば、九州や北陸、東北と北海道の車両、新幹線、外国の欧州車両などの実車は交流電化です。

電圧は、1.5KVから30KV さらに周波数が日本国内では50〜60Hzで

外国は16 2/3Hzなど、それぞれ大きく違いますが、模型世界なのでご容赦を!!

JUR規格には本線、支線があり、支線は標準軌間と3線なので並走は あっても

交流車両と直流車両を同時に同じ線路上に走らせることはありません。

ゆめとき駅構内では、軌間の違う車両や直流・交流の機関車・・・

そして電車など、いろんな車両が並走するのを見ることができます。

架線は一般的に 電車線 と呼ばれます。

パンタグラフと直接接触する トロリー線 と、それを ハンガー で吊っている

ちょう架線 からなっています。

いわゆる 電車線路は、変電所から電力を電車線に供給する き電線 と

この 電車線、その支持物で構成されます。

JURでは、駅構内などは一般的な単式架線(シンプル・カテナリー)で

国鉄の規定によるレール面から 5m の高さ

(模型では 62.5mm)に設定しています。

本線は、ハンガーやちょう架線を省略した直吊架線方式・・・

いわゆる鋼体架線仕様で製作しています。

ちなみに新幹線の架線は、高速走行で離線を避けるため

複式架線(コンパウンド・カテナリー)が採用されています。

軌間、いわゆるレールの幅(ゲージ)は、

国鉄仕様の狭軌1067mmの80分の一で、13.3ミリです。

JURは支線に、16.5ミリの線路も一部採用しています。

模型の国際標準規格HOゲージは、 87分の一です。

標準軌間のレール幅1435mmのHO規格は、16.5mmとなり

現在市販されている世界共通の一般的な線路の規格です。

いわゆる日本サイズ80分の一の模型でもレール幅は、このHO規格が採用されています。

なので、日本の鉄道模型に関しては、HOではなく16番ゲージと呼ばれています。

当社では併用線として 、13.3mmと16.5mmが同時に利用できるように

3線(レールが3本のディユアルゲージ)区間 があります。

秋田新幹線「こまち」は、当社の線路と同じ3線方式区間を

神宮寺駅(大曲〜秋田間)から走行します・・・

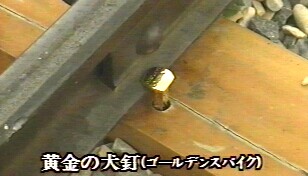

最初にレールを固定するのはゴールデンスパイクです。

敷設工事の出発点として、最初に使用された記念すべき犬釘です。

記念用の特別な犬釘は2本用意してあります・・・・・

次にゴールデンスパイクを使用するのは、最後のレールを接続するときです。

本線線用レールは、模型のサイズでコード100と呼ばれているのを使用しています。

レールの高さが1000分の1インチで0.100インチ 2.54mmになります。

実物では60N(新幹線のレールで1m当たりの重さ60Kg)に近いです。

PC(コンクリート)枕木の線路は、イギリス製のニッケルシルバーレールですが

それ以外は、日本製で同じサイズのフレキシブルレールを使用しています。

実物の本線用レールと同じ50N(1m当たりの重さ50Kg)に近い

コード83(0.083インチ 2.1mm)やコード70(0.070インチ 1.8mm)

もありますが手に入り難いのと、コード70ではローカル線規格になってしまいます。

線路勾配は28パーミルで、峠越えが本線となります。

1メートル走行で2.8センチの上りまたは下りになる勾配が最大です。

勾配については、国鉄の設計けん引重量に対する勾配規格は500t〜1000tで 25パーミルです。

電車専用の本線やけん引重量が500t未満であれば、35パーミルまで認められていますが

JURでは、50tコンテナ車両を14両編成で運転することから700tとなり

在来線規格のJUR本線としては結構きつい勾配となります。

線路には曲線通過のためカント(傾斜)とスラックを設けています

「ゆめとき駅」は峠の中間にある交換駅の設定です。

機関車1台では峠越えのできない列車に、補助機関車(補機)を連結したり、

自動に解結する設備や機関車を留置する引き上げ線などがあります。

ただ、交流機関車も普通に入線してきますので、交直流地上切換の唯一の駅!!

東北本線「黒磯」駅を設定したイメージもありますし、交直流接続駅としては

関門海峡の門司、 下関駅 もイメージした世界の一つです・・・・・

時にはお召列車が停車することも・・・

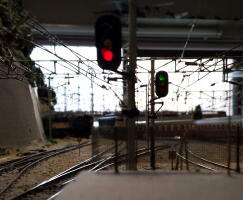

色灯式信号機について

JURには、3色の色灯式信号機が設置されています。

自動閉塞式 ですが、制御盤(本来は駅)に、手動で信号切換えに介入できる

信号梃子が、設置されているので 半自動閉塞式 になります・・・

数十年前は信号に米粒電球を使用していたのですが、玉切れなどで消灯して

トラブルに〜 現在は、すべてLED発光ダイオードを使用しています。

ちなみに信号が玉切れやトラブルなどで消灯している場合は 絶対停止 赤 扱いです

おおよそ4mごとに閉塞区間を設定していますので、本線は閉塞区間が6ブロック!

下り出発を通過すると赤色表示となり、次のブロックに入ると黄色へ

さらに次のブロックへ進行すると青色表示となります。

ATSと連動しているので、誤進入を防ぐことができます。

信号に従えば、同時に2列車走行可能ですが、列車は12両編成までが安全限界です。

特例として、 コンテナ列車のみ14両編成(700t貨物)を許容しています。

機関車を含めると15両編成となりますが、2列車運転を実施しています。

ちなみに、支線に当たる3線区間(デュアルゲージ区間)は、閉塞区間の

設定が3ブロックなので、常に1列車のみの運行となります。

下り出発信号です。(赤色が4番線 青色が3番線出発信号)

上り1番線出発信号(左が支線 右本線出発です)

2番線出発信号は曲線で見通し不良のため中継信号を設置

運転席から見ると・・・車載カメラ画像です。

出発信号が隣の列車で確認できない・・・中央正面中継信号機

中継信号は3灯が

縦で

斜め

横が

画像は「黄」制限現示です。

ここまで進んできて、本信号の灯火青色が確認できます。

実際の鉄道の信号には種類がいろいろあります

JURでは常置信号機として、出発信号機と 閉そく信号機

それに中継信号機を設置して、車両の安全運行をめざしています・・・

停車場の入口に設置する場内信号機や車両の操車にかかる入換信号機は

システムの複雑化と操作が煩雑になることを考慮して

運転パネル(右側が操作板)の

LED点灯を確認することで代用しています・・・

これだけはまさに模型世界だけの運用です・・・

しかしJURとしては、模型レイアウトの世界で、ほぼほぼ実物に近い

信号システムを構築できたと自負しています!

安全のためにATSを設置

自動列車停止装置 Automatic Train Stopper は、

実物では前方信号機の約800m手前、当社では約4m手前で

信号現示「赤」の時、警報ベルとともに赤ランプが運転席に点灯します。

5秒以内に運転手がATS確認扱いと列車の停止扱いをしなければ

非常ブレーキで列車を自動で停止させます。

確認扱いがあれば、赤ランプは白色灯にかわり、これ以降信号の手前で

停止して、警報持続ボタンを押して解除するまでチャイムが鳴り続けます。

当社では運転するすべての列車にこのATSを装備しています。

ちなみに、新幹線のように発車から停止まで、速度などを

すべてコントロールするのはATCと呼ばれています。

ここで完成したポイント(分岐器)

の簡単な説明を!!

ポイントは、分岐後どれだけ走ってどれだけ開くかで、

サイズが決まります。たとえば、ラフな言い方ですが、

10m走って1m開けば、10番ポイントといいます。

当社のポイントの標準サイズは、8番と決めていますが・・・

配線のゆるす限り余裕のあるサイズを採用したいものです。

実際のポイントは、左の写真です!!

右の写真は、やっと切り替えのマシンを設置した当社のポイント。

大満足の出来上がりなのです。

線路終端にある第2種車止め・・・・・・です。

自動連結と開放装置

車両の連結器は、電車と固定編成の客車以外は、すべて自動連結器(KDカプラー)です

この連結器は、磁石を使って簡単に解放できます・・・

アメリカ製のKDカプラーは、実車の自動連結器とほぼ同じ構造で連結できます

コストは高くなりますが、ほんとに実感的です

当社では長距離列車の機関車付け替えや峠越え補機の連結、解放と一部列車の

分割併合を自動で行えるように、線路側に連結開放装置(磁石)を取り付けています。

停車位置は限定されますが、バラエティにとんだ運転が楽しめます。

下関駅での機関車交換

連結器を自動で解放、連結します〜

東京駅からロングランしてきたブルートレイン特急富士の機関車を直流のEF65から

交直流で関門トンネル専用ステンレス機EF30へ交換します

そんな下関駅をイメージしてみました。YouTubeの画像です

ただ、YouTube は、JURのHPフレームに対応していませんので

新しい画面が開かない場合は、走行動画の説明をお読みください

走行動画へ

外国車両(欧州型)の連結は、緩衝器(バッファ)とネジ式連結器が使われています

模型のバッファはダミーなので、連結器は製造メーカーごとにいろんな種類が売られています

当社で現在 主に使用しているのは プロフィ・カプラー!!

ループ・カプラーで連結した状態 プロフィ・カプラーに交換

バッファが接触?した連結間隔の狭さ!まさに実感的!!

この車両間隔を実現できるヨーロッパ型車両の連結器は

オーストリアのロコ社製クローズ・カプラーと

ドイツのフライッシュマン社製プロフィ・カプラー・・・

導入できたのは、フライッシュマン社製プロフィ・カプラー!!

導入してから調べると、同じ実感的な連結器でも、プロフィ・カプラーの方が

精密頑丈にできているらしい・・・・・ 壊れにくい?

で、2009(平成21)年9月 使用していたループ・カプラーを

プロフィ・カプラーへ一気に交換です。

ループ・カプラーで連結 プロフィ・カプラーに交換した状態

ちなみに国産の電車や固定編成客車の連結器・・・主流はドローバー(棒式連結器)でした・・・・・

ドローバーで連結 ACE・カプラーに交換した状態

現在、電車を中心に交換作業中のACE・カプラーは、車両間隔を少し狭く

できます。これでもドローバー(棒式連結器)よりはるかに実感的です・・・?

線路工事などの状況は、 工事記録のコーナー へどうぞ!!

つぎは、起工式当日の説明文を・・・

一部省略しての掲示です。

車両の規格とレール幅(軌間)

世界の鉄道模型標準規格は、「HOゲージ」(通称エイチオー) と呼ばれ、

車体等すべて実物の87分の1です。

現在の国際標準規格のもとは、Oサイズで英国の鉄道模型規格です

1 フィート(約304.8mm)を 7mmへ縮小する規格で 43分の1になります

HOは、(Half O)Oサイズの半分で、3.5mm となり、その縮尺が87分の1です

レール幅も、もちろん世界標準軌間(新幹線のレール幅)を使用します

1435mmなので、16.5mmとなります。

しかし、日本での鉄道模型は実際の車輌が世界の、

特にアメリカの車輌に比べてちいさいので、使用するレール幅はそのままで、

車体だけを80分の1サイズにするのを日本での規格として

メーカーが模型を発売し、HOと区別するために16番と呼ばれていました

しかし、このサイズが既製品の主流となった現在、メーカーは特に呼称を区別せず

HOゲージと普通に使っているので、残念なことに規格が混同されています・・・

当社JURの車両も80分の1で製作されています。そこで、

線路幅も実際の規格に合わせ、日本の国鉄(JR各社)のレール幅いわゆる狭軌の幅

1067mmを、80分の1にした

13.3mm(通称13ミリ)を採用しました。

もちろん16.5mmHO標準軌間の車両も走れるよう3線軌間を設けています。

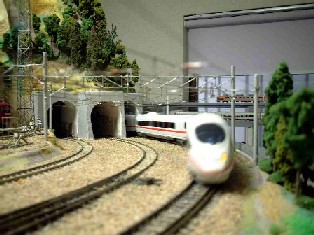

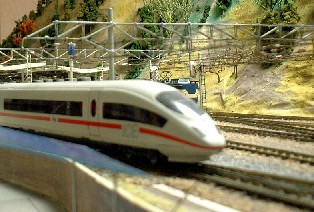

2003年3月に、ヨーロッパ特急にあこがれて導入したICE3Mは、

87分の1国際標準規格車輌で、当社の車輌に比べ細身ながら車長は数センチ長いですが、

専用軌道と3線軌道で走行に支障はありません。

JURの支線は、ディユアルゲージ(3線軌間)

ここには、標準軌間の車両が入線できます・・・・・

ディユアルゲージ(3線軌間)とは・・・・・

同じ線路で狭軌、標準軌の片側を共有させ両方の軌間(ゲージ)

に対応させ、一つの線路で、それぞれの車両が走れることになります。

標準軌間の北海道新幹線が駆け抜ける青函トンネルは、

在来線コンテナ貨物列車と共用のため1067mm軌間の外側に

レールを1本追加、1435mm軌間とのディユアルゲージに変更されました。

JURの500系「のぞみ」もゆめとき駅1番線ホームに入線です。

ゆめとき駅1番線は、3線区間、狭軌車両も標準軌車両も入線できます。

もちろんJURのコンテナ貨物も駆け抜けていきます・・・

そして私の夢・・・・・夢鉄道で運行中の500系のぞみ編成は6両!

実物の16両に比べ、ホントに短い・・・・・でも全長1.5mも・・・

そして同じ軌間のヨーロッパの国際特急ICE3も入線できます。

JURのディユアルゲージを走行するICE3です。

ここで500系のぞみとICE3を比較して見ましょう。

なんと500系のぞみが車体の長さで少し長いだけで、ほぼ同じサイズ!

ヨーロッパの国際特急ICE3と日本の新幹線500系 のぞみがならぶ・・・・・

こんなことができるのは、まさに模型の世界だけ・・・・・

ちなみに費用ですが、最古参は、特急こだま型車輌です。

この車両はペーパー製で、生産コストは6両で約2、600円、

近鉄アーバンは、プラスチック製の既製品、

総コストは、6両で約60、000円です。

これでも最近は激安のほうです。

ペーパー車輌の製作は、最短で1週間、最長は2年程かかります。

いまでも、車体だけなら100円位で材料が集まるのが魅力です。

Japan Ueo Railroad Co..Ltd.

当社の概要へ TOPページへ戻る 工事の記録へ