横フィルのブルックナーは、2007年5月の第7番以来ですね。

演奏曲目に関する基本事項をまとめてみました。

1.ブルックナーの楽譜の版の問題

ブルックナーを演奏する際に、楽譜の「版」が問題になる原因とその内容について、簡単に理解しておきましょう。

私もそれほど学者的に詳しいわけではないので、一応知っておいた方がよい程度の一般常識程度の説明です。(詳しく正確に知りたい方は、ご自分でそれなりの検索や調査をしてください)

ブルックナーの楽譜の版の問題全般についてはこちらを参照して下さい(Wikipedia)。

ブルックナー(1824〜1896)が作曲した時代は、ワーグナー(1813〜1883)の存命中から没後の時代に当たり、ウィーン音楽界全体はワーグナー派とブラームス派が対立していました。ブルックナーは交響曲第3番をワーグナーに献呈したことから分かるように自称ワーグナー派でしたから、反ワーグナーの旗頭であるウィーンの批評家エドゥアルト・ハンスリック(1825〜1904)からは目の敵にされていました。

こういった背景から、ブルックナーの弟子でウィーン・フィル指揮者であったフランツ・シャルク(1863〜1931)、フェルディナント・レーヴェ(1865〜1925)たちは、ブラームス派に対抗して、ブルックナーをワーグナーの後継者として担ぎ上げる立場にいました。

でも、現在の耳で聴くと、ブルックナーの音楽は、ワーグナー張りの「熟しきったロマン派音楽」というよりは、ブラームス的「絶対音楽」に近いように感じます。標題やストーリーを持たない「交響曲」に徹したと言う点でも、ブラームスの音楽的アプローチに近いと思います。

この辺のウィーン音楽界での「立場」と、その音楽の内包する音楽性の齟齬が、弟子たちがブルックナーのスコアに手や口を入れさせる理由になったのだと思います。つまり、そのままではあまりに純粋素朴な響きのスコアに、ワーグナー支持派の聴衆に受けるようワーグナー的な響きや流れを持たせようとした、ということなのでしょう。

そんな訳で、ブルックナーのオリジナルに対して、弟子たちが口を挟んでブルックナー自身にスコアを書き直させたり、演奏や出版に当たって弟子が勝手に手を入れたりということが行われてしまいました。(このうち、弟子たちの助言でブルックナー自身が改訂した場合に、それがブルックナーの意図に沿ったものか、嫌々ながらか、ということが、原典版を編纂する上で常に問題になったようです)

ブルックナー没後、ブルックナーの演奏はもっぱらこういった弟子たちの手の入った出版譜によって行われていました。ただし、それは決して「ひどいこと」とか「弟子たちの勝手な行動」ではなく、ブルックナーの作品が忘れ去られることなく演奏され続けるよう、師匠思いの弟子たちが最大限の努力をした結果と考えるべきなのでしょう。

こういった直弟子たちの影響力が小さくなったことが、ブルックナーのオリジナルに立ち戻る機運を盛り上げたのでしょう、1929年に国際ブルックナー協会(Internationale Bruckner-Gesellschaft、略称IBG)がウィーンに設立され、原典版の編纂が開始されます。

国際ブルックナー協会が原典版楽譜の出版予約に用いたパンフレット。

国際ブルックナー協会が原典版楽譜の出版予約に用いたパンフレット。

交響曲第5番・第4楽章の当時の出版譜とブルックナーのオリジナルの相違が朱書きされている。

出典:http://www.mwv.at/

(1)ハース版(旧全集版)

1929年に設立された国際ブルックナー協会の事業として、ロベルト・ハース(Robert Haas, 1886〜1960)を編集委員長としてブルックナーの「原典版」の編纂を行いました。

折から台頭したヒトラーがワーグナー、ブルックナーの愛好者であったことから、ハース版の編纂はナチスの支援で事業が行われましたが、第二次大戦により交響曲全曲の原典版出版には至りませんでした。

戦後、ロベルト・ハースはナチス協力の責任を問われて協会から追放され、レオポルト・ノーヴァクがその後を引き継ぎました。

(2)ノーヴァク版(新全集版)

第二次大戦後、レオポルト・ノーヴァク(Leopold Nowak, 1904〜1991)がロベルト・ハースの後を引き継いで編集責任者となりましたが、ハース版の版権がライプツィヒ(東ドイツ=東側)のブライトコプ社にあったことから、全曲を新たな校訂版として出版することとなりました(この辺は、純粋に音楽的・学問的というよりは多分に政治的な東西冷戦の影響がある。ひょっとすると、ナチス色に染まったハース版を嫌ったユダヤ音楽家の影響も?)。

ハース版が「ブルックナー本人の意志に基づく最終決定稿」を目指し、結果的に「ある部分は第*稿、他の部分は第**稿」といった折衷案となったこともあったことが批判され、ノーヴァク版ではブルックナー本人の意思による改訂稿が何種類かある場合には各々独立に出版する、という方法をとりました(各々「第*稿」または「***年稿」と呼ばれます)。通常はこのうち最終稿をブルックナー本人の決定稿として演奏されることが多いようです。ただし、弟子の意見による改訂でブルックナー本人が納得していたかどうか、という点で、ハース版とノーヴァク版最終稿には一部違いがあるようです(ノーヴァク版の方が改訂を寛容に受け入れている傾向があるらしい)。

逆に、最近では「ブルックナーの意志に最も忠実なのは初稿」ということで、初稿を用いた演奏も増えているようです。

なお、ノーヴァク版の演奏用のパート譜は、原則国際ブルックナー協会からのレンタル譜を使用することになります。(今回の横フィルの演奏はこの「ノーヴァク版」を使用)

(注)「ノーヴァク」(人名)について、「ノヴァーク」という表記もよく見かけます。どちらが正解か、ということにこだわるつもりはありませんが、下記のような経緯らしく、ここでは「ノーヴァク」に統一します。

・ノーヴァク自身はウィーン生まれだが、祖先はもともとチェコ出身で、チェコ語的にはNovak とつづり「ノヴァーク」と発音したらしい。

・ノーヴァク自身はドイツ語風に「Nowak」とつづった。ドイツ語風の発音は「ノーヴァク」。

2.交響曲第5番について

第5番については、作曲と初演の経緯から、ハース版とノーヴァク版との間にほとんど差はないようです。(ただし、楽譜の初版出版は弟子のシャルクの手が多く入っているらしく、現在ではまず演奏されない)

(1)全体の概要

作曲されたのは、1875〜1878年。

1876年には一旦完成されたらしいのですが、その上に追記加筆されたため「1876年稿」としては確定不能とのことです。この段階では、初演も演奏もされていません。

最終的に改訂された結果の1878年稿が、この後改訂されていないことから、唯一の「原典版」となっているそうです。ハース版(1935年出版)、ノーヴァク版(1951年出版)とも、この手稿に基づいているため、ハース版とノーヴァク版との間にほとんど差はないようです。

この曲が初演されるのは、ずっと後の1894年(最終改訂から16年後)、弟子のフランツ・シャルクによってでした。このとき、シャルクは大幅な改訂を施しており、1896年の初版出版はこのシャルク改訂版によっているとのことです(大幅なカットや、第4楽章には別働の金管打楽器(いわゆる「バンダ」)まで加えられているとか)。別にシャルクに悪意や邪心があった訳ではなく、当時の時代の中で師匠の曲を如何に世の注目を集めるように仕向けるか、という最大限の思いやりだったのでしょう。(時代は世紀末のウィーン、かのマーラーと同時代です。マーラーも、バッハの管弦楽組曲やシューマンの交響曲を自分で編曲し直して演奏していました・・・)

スコアは、ノーヴァク版(今回演奏に使う版)が音楽の友社から出ています。

IMSLPの無料楽譜ダウンロードサイトでは、ハース版のスコアとパート譜がダウンロード可能です。

音楽の友社版 交響曲第5番ミニチュアスコア(ノーヴァク版) ¥2,415

(2)曲の構成

何せ70分ぐらいかかる大曲ですので、まずは全体の構成を「大局的に」把握しておく必要があります。

ミクロ的な「誰と重なっている」とか「どういうハーモニーの中の音か」といったところは各々スコアを読むとして、共通的な「マクロ的」視点から見ておきましょう。

私自身も、もう少し聴き進むともっといろいろなことが分かって来るかもしれませんので、その都度追加していきます。

(a)全体の基本事項

① 主要主題

この曲に登場する主題、特に第1楽章冒頭の3小節目から始まる主題は、アーノンクールの解説によると、モーツァルトの「レクイエム」の冒頭「レクイエム・エテルナム」(永遠の安息、いわゆる「入祭唱」)に基づくのだそうです。確かに、ベースの動きの感じや二度でぶつかるあたりは似ています。でも、私は同じモーツァルト「レクイエム」でも、「レクイエム・エテルナム」の部分ではなく、5曲目「リコルダーレ」(思い出し給え)の方が動機としてはイメージが近いような気がします・・・。

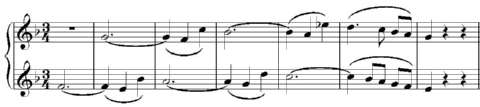

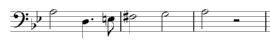

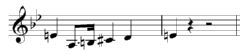

下に楽譜を示しますが、「入祭唱」冒頭の低音音形が、ブルックナーの第1楽章前奏冒頭のピチカートに似ていますね。また、ファゴットとバセットホルン(クラリネットより3〜4度低いクラリネット族)のフーガ風の動きは、前奏の雰囲気に似ています。さらに、「リコルダーレ」の「二度でぶつかっては解決」という繰返しの動きが、前奏主題に似ていますね。

いずれにせよ、モーツァルトの「レクイエム」が主題のベースになっていることは間違いないようです。

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

「入祭唱」の冒頭

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

「リコルダーレ」(思い出し給え)

② ブルックナーのソナタ形式

通常のソナタ形式では、提示部で「第1主題」と「第2主題」が提示され、展開、再現されます。しかし、ブルックナーの交響曲では、規模が大きくなったことから、さらに「第3主題」が登場することが多いようです。

③ 対位法、フーガ

バッハのところでも触れましたが、バッハ以前の古い音楽形式である「ポリフォニー」(多声部音楽)で使われる手法です。「旋律+和声の伴奏」(ホモフォニー)という音楽ではなく、複数の旋律が絡み合って音楽の流れや和声を形成するものです。

ここで、同じ旋律を「追いかけっこ」で演奏するだけなら「カノン」ですが、「フーガ」はもう少し複雑で、旋律の上下を反転させた「反行」、後ろから前にたどる「逆行」、上下反転を後ろからたどる「反逆行」、楽譜の見た目を逆さまにした「鏡対称形」、その他「2倍に引き延ばし」「1/2に短縮」など、ありとあらゆる「変形」された旋律が絡み合うことにより、複雑でありながら統一的な音楽を作り上げることができます。ただし、これは「情緒的」な音楽の作り方ではなく、明らかに「論理的・理性的」な音楽、つまりは「理屈っぽい」音楽になります。

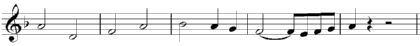

元の主題に対する「反行形」、「逆行形」、「反逆行形」、「鏡対称形」の例を楽譜で示しましょう。便宜的に、元の主題としてバッハの「フーガの技法」の主題を使います。

A:元の主題:ニ短調の主題です。

A:元の主題:ニ短調の主題です。

B:「反行形」:上下が反転した音程関係になります。

B:「反行形」:上下が反転した音程関係になります。

C:「逆行形」:機械的に「逆行」させるとこんな主題になります。

C:「逆行形」:機械的に「逆行」させるとこんな主題になります。

D:「反逆行形」:上記「逆行形」を上下反転させたものです。

D:「反逆行形」:上記「逆行形」を上下反転させたものです。

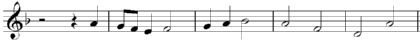

上記の「A:元の主題」を、楽譜として全く上下に鏡対称にすると次のような楽譜になります。「反行形」の一種ですが、「見た目が反転」という変形方法です。

「鏡対称形:上記「A:元の主題」を、楽譜として上下に鏡対称にしたもの。

「鏡対称形:上記「A:元の主題」を、楽譜として上下に鏡対称にしたもの。

バッハの「フーガの技法」には出てきませんが、前後方向(時間方向)の鏡対称形というものもありえます。具体的には、「バッハの記事」でも取り上げた、ハイドン作曲交響曲第47番の第3楽章「メヌエット」の例を載せておきます。メヌエットの前半後半、トリオの前半後半が、それぞれ鏡対称(後ろから前に演奏)になっていることが分かりますね。(それにしても、ハイドンはアイディアとユーモアの宝庫です!)

この主題変形は、見た目から「蟹のカノン」と呼ばれるようです。

ブルックナーの交響曲第5番では、こういったフーガにおける「主題の変形」があちこちで行われています。

「反行形」や「拡大」「縮小」はそこここに見つかりますが、「逆行形」はなかなか見つかりません。こんなヒントを参考に、スコア上で謎解きや宝探しをしてみると、いろいろと発見があるかもしれません。

④ 2連符と3連符の同居と頻繁な交代

第2楽章冒頭に代表されるように、ブルックナーには2連符(細分化して4連符)と3連符の同居と頻繁な交代があらゆるところに見られます。2連符と3連符の同時カウントはそう難しくはないので、きっちりマスターしておきましょう。

(これができると、タンホイザーの「巡礼の合唱」部分の3連符と「付点8分+16分」の区別が冷静に付けられるようになります。)

⑤ 教会の中にいるような「エコー」の効果

ブルックナーは、長年リンツ近郊のザンクト・フローリアン修道院でオルガニストを勤めました(ブルックナーの亡骸もここに眠る)。この修道院のオルガンは「ブルックナー・オルガン」と呼ばれているそうです。ブルックナーの音の響きは、この修道院のオルガンの響きをイメージしているようです。

ブルックナーの特徴の一つに、いかにも教会の中でオルガンを強奏した時のような、エコーのような間髪を置かないカノンがよく登場します。

第1楽章の第1主題(55小節目から)のフルート(58小節目)、ホルン(82小節目)などはまだ序の口ですが、267小節目(「K」)でオケ全体で2拍ずらしで演奏するようなところが典型的です。

もっと極端になると、例えば第4楽章の145小節目からのように、ラッパとホルンが1拍ずれて演奏するようなケースも現れます。

教会の中で、オルガンの直接音と反響音で不協和音が鳴り響くさまを模している、ということなのでしょう。ブルックナー独特の響きです。

(b)各楽章の大まかな構成

それでは、簡単に大体の構成を見て行きましょう。

4つの楽章のうち、第1、2、4楽章が低弦のピチカートで始まります。第3楽章の冒頭も2楽章のピチカートの主題であることを考えれば、前楽章がピチカートの主題で開始する、ということになります。

各楽章の主題には、区別のため適当に番号を付けます。「第1楽章の第2主題」を「(1-2)」と書くことにします。ただし、第1楽章の序奏に出てくる主題は、「(0-*)」ということにします。

・第1楽章

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第1楽章 | 序奏 | 1〜2 | − | 低弦ピチカート(0-1) |

| 3〜14 | − | モーツァルト「レクイエム」に基づく主題(0-2) | ||

| 15〜30 | − | 上昇形主題(0-3)*A と金管コラール(0-4)*B | ||

| 31〜 | A | 切迫した主題とクライマックス(0-5:実は金管コラール0-4の低音主題の短縮形)*B | ||

| 提示部 | 51〜 | B | 第1主題(1-1):ヴァイオリンのトレモロに乗って、ヴィオラとチェロ | |

| 101〜 | C | 第2主題:ピチカートによる(1-2a)の上にコラール風の(1-2b) | ||

| 161〜 | F | 第3主題:木管による穏やかな主題(1-a3)、低弦によるリズム主題(1-3b) | ||

| G | (第3主題)リズム主題(1-3b)が主役 | |||

| 展開部 | 237〜242 | − | 序奏の展開(0-1、0-2、0-3) | |

| 243〜330 | − | 第1主題(1-1)の展開 | ||

| − | 247〜:序奏の主題(0-1、0ー2)が加わり、木管で印象的に変形。 | |||

| − | 259〜260:序奏の上昇主題(0-3) | |||

| K | 276〜:(1-1)の上下反転形 | |||

| L | 283〜:(0-3)の短縮形、上下反転形が登場。 | |||

| M | 303〜:(0-3)の短縮形、上下反転形が主役に | |||

| − | 325〜327のコラールは第2主題(1-2) | |||

| 331〜337 | − | 第2主題(1-2)の展開 | ||

| 338〜346 | − | 序奏の金管コラール(0-4) | ||

| 347〜 | − | 序奏の切迫した(0-5)で盛り上がり再現部へ | ||

| 再現部 | 363〜 | O | 第1主題(1-1)の再現。木管に上下反転形も。 | |

| 381〜 | P | 第2主題(1-2)の再現 | ||

| 425〜 | Q | 第3主題(1-3a、3b)の再現 | ||

| コーダ | 453〜 | U | 第1主題(1-1)の再現。 | |

| W | 473〜(1-1)の上下反転と(0-3) |

*A:序奏の上昇形主題(0-3)と、その変形例:

(1)原型

(1)原型

(2)低弦の「反行形」に金管のリズム系が付随。

(3)金管のリズム系が主役。

(3)金管のリズム系が主役。

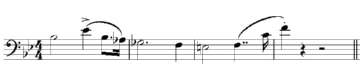

*B:序奏の金管コラール(0-4)の低音部と、序奏最終部(0-5)

金管コラール(0-4)の低音部

金管コラール(0-4)の低音部

序奏最終部(0-5)

序奏最終部(0-5)

*C:第1主題(1-1)とその「反行形」

第1主題(1-1)

第1主題(1-1)

反行形

反行形

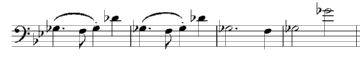

*D:第2主題(1-2)の弦ピチカートと、展開部のホルンのコラール。同じ素材でできています。

第2主題(1-2)の弦ピチカート

第2主題(1-2)の弦ピチカート

展開部のホルンのコラール

展開部のホルンのコラール

*E:第3主題(1-3)の低音音形の変形例

(1)原型

(1)原型

(2)低音音形のリズムによる金管ファンファーレ

(2)低音音形のリズムによる金管ファンファーレ

(3)低音音形の短縮形によるクライマックス

(3)低音音形の短縮形によるクライマックス

(4)低音音形の元の長さへの戻り、最後は拡大形

(4)低音音形の元の長さへの戻り、最後は拡大形

(5)低音音形の反行形に基づく経過句(提示部から展開部へのブリッジ部)

(5)低音音形の反行形に基づく経過句(提示部から展開部へのブリッジ部)

・第2楽章

A−B−A−B−A−コーダのロンド形式です。

「H」のあと、169小節からのコード進行(「K」187小節でもう一度)は、どこかで聴いたことがあるような気がしませんか? ブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」第4楽章コーダに似たような個所がありますし、交響曲第7番の第2楽章の最後の葬送音楽でヴァイオリンの6連符に乗って演奏される部分、はたまた交響曲第8番の第3楽章でハープのアルペジオに向かって高揚する部分など、同じような動き・コード進行する部分がブルックナーにはよく見受けられます。ここもその一つですね。(下の表では「ブルックナー進行」と名付けました)

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第2楽章 | 第1主題 | 1〜30 | − | 低弦の3連符(2-1a)上に、オーボエの2連符系の主題(2-1b) |

| 第2主題 | 31〜70 | B | 弦楽器による(2-2) | |

| 第1主題 | 71〜106 | D | 木管で第1主題(2-1b) | |

| 第2主題 | 107〜162 | F | 弦楽器で第2主題(2-2) | |

| G | 第2主題(2-2)の上下反転形 | |||

| 第1主題 | 163〜199 | H | 木管とホルンで第1主題(2-1b)、伴奏は6連符になっている。 | |

| − | 169から「ブルックナー進行」。K(187)でもう一度。 | |||

| コーダ | 200〜211 | M | ブルックナーにしてはちょっとあっけない幕切れ。 |

・第3楽章

トリオを持つスケルツォ楽章です。

最初の弦楽器の動きは、第2楽章冒頭の低弦のピチカートとまったく同じですね。

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第3楽章 | スケルツォ 提示部 | 1〜22 | − | スケルツォ主題(3-1) 低弦は第2楽章冒頭(2-1a)そのもの。 |

| 23〜46 | A | レントラー主題(3-2) | ||

| 47〜132 | − | スケルツォ主題(3-1)に基づく連結部 | ||

| スケルツォ 展開部 | 133〜188 | E | スケルツォ主題(3-1)の展開 | |

| 189〜244 | − | レントラー主題(3-2)の展開 | ||

| スケルツォ 再現部 | 245〜266 | K | スケルツォ主題(3-1)の再現 | |

| 267〜290 | − | レントラー主題(3-2)の再現 | ||

| 291〜354 | L | スケルツォ主題(3-1)に基づく連結部 | ||

| スケルツォ コーダ部 | 355〜 | O | スケルツォのコーダ | |

| トリオ | 1〜148 | − | 農民舞曲的なトリオ。 2/4拍子で、ほぼ6小節単位。 | |

| スケルツォ | 全てそのまま繰り返し。 |

・第4楽章

この楽章は、ベートーヴェンの第九と同じように、それまでの3つの楽章のテーマが回想されます。そして、主部ではフーガが用いられ、楽章の最後で第1楽章の第1主題(1−1)がフーガ主題のひとつになる、という複雑な構造を持っています。

金管コラール(4-4)は、何となくワーグナーの「パルジファル」の「聖杯のモチーフ」(いわゆる「ドレスデン・アーメン」)に雰囲気が似ていますね。

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第4楽章 | 序奏 | 1〜10 | − | 第1楽章序奏の回想(0-1、0-2) 3、5小節のクラリネットに第1主題の気配。 |

| 11〜12 | − | クラリネットに第1主題(4-1)のさわり。 | ||

| 13〜22 | − | 第1楽章第1主題の回想(1-1) 17、20、21小節のトランペットに第1主題の気配。 | ||

| 23〜24 | − | クラリネットに第1主題(4-1)のさわり。 | ||

| 25〜28 | − | 第2楽章の回想(2-1a、2-1b) 26小節のフルートに第1主題の気配。 | ||

| 29〜30 | − | クラリネットに第1主題(4-1)のさわり。 | ||

| 提示部 | 31〜66 | A | 第1主題(4-1)によるフーガ。 | |

| 67〜 | B | 第2主題(4-2a)。ヴィオラ、チェロの伴奏音形(4-2b)。 | ||

| C | 伴奏音形(4-2b)による経過部 | |||

| 93〜 | D | 再び第2主題(4-2a) | ||

| 137〜 | F | 第3主題(4-3a)、ただし(4-1)の変形。 169の低弦は(4-3b)の上下反転の拡大。 | ||

| 175〜 | H | 金管コラール(4-4) | ||

| 展開部 | 223〜 | K | 金管コラール(4-4)に基づくフーガ。 264から低弦に第1主題(4-1) | |

| 270〜 | L | (4-4)と(4-1)による二重フーガ | ||

| M | (4-1)は上下反転形に。 324から(4-4)も上下反転形。 | |||

| 再現部 | 374〜 | Q | 第1主題(4-1)の再現。コラール主題(4-4)を伴う。 | |

| 398〜 | R | 第2主題(4-2a)の再現。 440付近に金管のエコー効果。 | ||

| 460〜 | V | 第3主題(4-3)の再現。 462から木管に第1楽章の第1主題(1-1) | ||

| 496〜 | W | 第1主題(4-1)、高弦は第2主題の伴奏音形(4-2b) 次第に盛り上がり506で第1楽章の第1主題(1-1) | ||

| 522〜 | X | 第4楽章の第1主題(4-1)と第1楽章の第1主題(1-1) 525、529、531小節にエコー効果。 | ||

| コーダ | 564〜 | Z | 第1主題(4-1)の拡大形(実は4-3とほぼ同じ) | |

| 583〜 | − | 第1主題(4-1)とコラール主題(4-4)が高らかに。 | ||

| 626〜634 | − | 第1楽章第1主題(1-1)が高らかに鳴り響いて終結。 | ||

| 635 | − | 最後の635小節はゲネラルパウゼ! |

第4楽章:展開部に出現する主題に分類は、複雑すぎて、ちょっと手に負えません。

*F:第1主題(4-1)とその「反行形」

第1主題(4-1)

第1主題(4-1)

反行形

反行形

*G:第2主題(4-2)の低音音形の変形例

第2主題(4-2)

第2主題(4-2)

低音音形の反行形およびその拡大形(2倍形)

低音音形の反行形およびその拡大形(2倍形)

低音音形の拡大形(4倍):これが最終的に金管コラール(4-4)につながっていくとも考えられる。

低音音形の拡大形(4倍):これが最終的に金管コラール(4-4)につながっていくとも考えられる。

*H:金管コラール(4-4)とその「反行形」

金管コラール(4-4)

金管コラール(4-4)

反行形

反行形

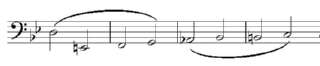

参考までに、ワーグナー作曲「パルジファル」の「聖杯のモティーフ」(ドレスデン・アーメン)

パルジファルの「聖杯」のモティーフ

(3)おまけ

ブルックナーの交響曲第5番が初演された1894年は、ブルックナーの最晩年にあたります。

このころ、ブルックナーはウィーンのベルヴェデーレ宮殿(今はクリムトの「接吻」が展示されている美術館になっています)の横の小さな家を提供されて住んでおり、ここで息を引き取ることになります。

2009年にここを訪れたとき、建物は修復工事中でした。表に、ブルックナーのプレートとリースが掲示されています。

→興味があれば旅行記を参照ください。

ブルックナーのプレートとリース

ブルックナーのプレートとリース

ブルックナーが晩年を過ごし、亡くなった家(工事中)

ブルックナーが晩年を過ごし、亡くなった家(工事中)

〜この中央やや左にプレートとリースがあります。

3.ワーグナー/歌劇「タンホイザー」序曲

ワーグナー(1813〜1883)の曲としては、第61回の「さまよえるオランダ人」と「ローエングリン」、第66回の「パルシファル」に続けて取り上げることになりますね。

ワーグナーおよびバイロイト音楽祭については、前に書きましたのでそちらも興味があれば参照して下さい。

今年(2012年)のバイロイト音楽祭のサイトはこちら。ことしのタンホイザーを指揮するのはクリスティアン・ティーレマンで、7/28、8/3、8/9、8/15、8/21、8/27の6回公演があるようです。(今年は「ニーベルンクの指輪」四部作が上演されないので、ティーレマンがタンホイザーに回ったようです)

ワーグナーの歌劇「タンホイザー」は、ワーグナーの「完成品」としては第3作目に当たります。(「リエンツィ」→「さまよえるオランダ人」→「タンホイザー」。この後は「ローエングリン」→「トリスタンとイゾルデ」→「ニュルンベルクのマイスタージンガー」→「ニーベルンクの指輪」四部作→「パルジファル」)

ただし、バイロイトでは、「リエンツィ」は習作ということで「オランダ人」以降しか演奏しないそうです。

「序曲」は、もともと独立した曲として作曲され、1845年の初演時に演奏されました。

その後、1861年のパリでの上演に際し、第1幕の幕開けに、当時のフランス流グランド・オペラの流儀でバレエの場面(「バッカナール(=バッカスの饗宴)」とよばれる乱痴気騒ぎの場面)を追加し、元々の序曲の中間部分からこのバッカナールの場面に続くように改訂しています。元々の構成を初演場所から「ドレスデン版」、後者を「パリ版」と呼びます(正確には、パリ上演後にも改訂を続け、1875年にウィーン上演の際の改訂版が「パリ版」となっているらしい。

今回の序曲は、多分「ドレスデン版」でしょう。

この「パリ版」のバッカナールの後半部分は、「トリスタンとイゾルデ」や後のR.シュトラウスをほうふつとさせる「濃い」音楽となっていて、ワーグナー自身の完成形としてバイロイト音楽祭では、「パリ版」が上演されていたようです。ただし、パリ版では第2幕のヴァルトブルク城の歌合戦でのヴァルターの歌がカットされており、最近ではバイロイトも含め、これをドレスデン版通りに復活させた「いいとこどり」の「折衷版」で演奏されることが多いようです。

タンホイザーのあらすじは、ウィキペディア、その他のサイトなどを参照下さい。

タンホイザーについて詳しいサイトを見つけました。

なお、第2幕の「ヴァルトブルク城の歌合戦」の舞台となる「ヴァルトブルク城」は、宗教改革のマルティン・ルターが教皇の追手から身を隠し、聖書のドイツ語訳をした場所としても有名です。

先日(2012年7月)、国立西洋美術館で開催されている「ベルリン国立美術館展」を見に行ったら、そこにルターの有名な肖像画が展示されていました。もちろん本物オリジナルです。

絵の解説でも、ヴァルトブルク城に触れていました。奇遇だな、と思いました。

タンホイザーで歌合戦の舞台となるヴァルトブルク城。

タンホイザーで歌合戦の舞台となるヴァルトブルク城。

「ベルリン国立美術館展」で面会したルター肖像画

「ベルリン国立美術館展」で面会したルター肖像画

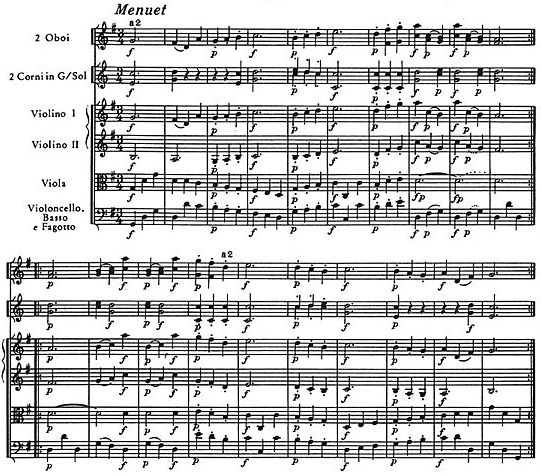

序曲は、歌劇の中で使われる主題で構成されています。

まず、最初は第3幕でローマ巡礼の一行が歌う「巡礼の主題」で始まります。クラリネットとホルンのよるコラール風の主題の後、17小節目からチェロに出てくる主題は「悔悛の主題」で、「パルジファル」にも出てきまねす。(「悔悛の主題」は第1幕でタンホイザーがヴェーヌスベルクから戻った時に出会うローマ巡礼の合唱にも出てきます)

中間部(81小節目から)は、一転して肉欲の里「ヴェーヌスベルク」の音楽となります(幕開け直後、第1幕第1場の音楽)。ヴィオラに出てくる上昇のテーマは「快楽の主題」と呼ぶらしいですね。付点系の音符が出てくる部分は「乱痴気騒ぎ」でしょうか。最高潮の142小節目からが「ヴェーヌス賛美の主題」で、第1幕でタンホイザーが竪琴を持って歌い、また第2幕の「歌合戦」の場で興奮して「肉欲こそ最高!」と歌ってしまうときに現れます。

パリ版では、289小節目から幕が開き、さらに続けてヴェーヌスベルクの乱痴気騒ぎ(バッカナール)が続きますが、ドレスデン版では興奮が徐々に鎮まり、320小節目から再び「巡礼の主題」が戻って来ます。(歌劇の第3幕最終場で、エリーザベトの犠牲によりタンホイザーが救われた、と歌うローマ巡礼の場面に相当)

まずは、必需品のスコアを。国内版が各種そろっています。ドーヴァー版の大型スコアは、序曲・前奏曲がいろいろ入って¥1,500です。

ワーグナー/歌劇「タンホイザー」序曲 (音友スコア) ¥1,785

ワーグナー/歌劇「タンホイザー」序曲 (全音スコア) ¥945

ワーグナー/歌劇「タンホイザー」序曲 (日本楽譜出版) ¥1,050

ドーヴァー版 大型スコア ワーグナー/歌劇・楽劇序曲集 ¥1,500

「リエンツィ」「さまよえるオランダ人」「タンホイザー」「ローエングリン」「マイスタージンガー」「トリスタンとイゾルデ」「パルシファル」

オペラ全曲を楽しみたい向きには、まずはオペラ対訳を。

ワーグナー/歌劇「タンホイザー」(オペラ対訳ライブラリー) 高辻 知義 (著、翻訳)

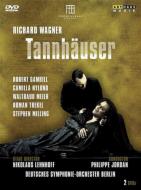

このオペラは、肉欲の里「ウェーヌスブルク」(美の女神ヴィーナスの国)が第1幕開始早々ド派手に登場し、この部分のヨーロッパでの演出は相当にエロいのが通常ですので、公序良俗を旨とする、良い子のための本ホームページとしては、お勧めDVDを挙げることが躊躇われます。成人限定ということで挙げておきます。

日本語版は少ないですが、次のものがあります。

フィリップ・ジョルダン指揮ベルリン・ドイツ交響楽団(2008年 バーデンバーデンでのライブ、パリ版) 日本語字幕付き ¥5,821

フィリップ・ジョルダン指揮ベルリン・ドイツ交響楽団(2008年 バーデンバーデンでのライブ、パリ版) 日本語字幕付き ¥5,821

書籍の扱いですが、こちらの方が割安です。

魅惑のオペラ 26 ワーグナー:タンホイザー (小学館DVD BOOK) ¥ 3,990

1989年、シノポリ指揮バイロイト(ドレスデン版)

ただし、ドレスデン版といっても序曲後半(パリ版よりも前の139小節以降)をカットして第1幕につなげていますので要注意。

私はコリン・ディヴィスがバイロイト音楽祭で指揮した1978年のLDを持っています(パリ版)。

命と引き換えにタンホイザーを救済する清純な乙女エリーザベトと肉欲の化身ヴェーヌスを同じ歌手が歌うという、「エリーザベトとヴェーヌスは、同じ女性の2つの側面」という演出です。

たたし、本来のパリ版ではカットされる第2幕歌合戦でのヴァルターの歌はドレスデン版通りに歌われる「いいとこどり」の折衷版です。

また、1994年のズビン・メータ指揮バイエルン国立歌劇場の映像も持っています(パリ版)。こちらのパリ版も、カットされる第2幕歌合戦でのヴァルターの歌はドレスデン版通りに歌われる折衷版です。

ドーヴァーからは、歌劇全曲のスコアも出ています。結構安く手に入ります。

ドーヴァーの歌劇全曲スコア