横フィルのブルックナーは、2012年11月に同じ第5番を、2016年4月に第4番「ロマンティック」を演奏しています。

第5番については、2012年に書いた記事がありましたので、今回それを少し補強して改訂しました。

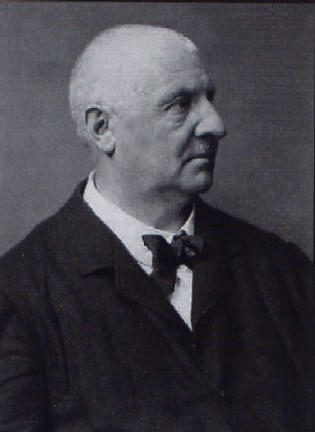

アントン・ブルックナー(1824~1896)

アントン・ブルックナー(1824~1896)

1.ブルックナーの生涯

まずは、ブルックナーの生涯をざっと追ってみましょう。

1824年9月4日:リンツ近郊の村アンスフェルデンに、12人兄弟の長男として生まれる(ただし6人は夭逝)。父は学校教師で校長を務めるアントン、母は地主ヘルム家の娘テレジア。

1835年(11歳):神父の従兄弟に預けられ、和声と対位法を学び始める。

1837年(13歳):父が病死。リンツのザンクト・フローリアン修道院に寄宿生として入学。本格的に音楽教育を受ける。

1840年(16歳):学習課程を修了し、父と同じ教師への道を選びリンツの教員養成学校に進む。

1841年(17歳):教員登用試験に合格し、ボヘミア国境近くの田舎町の補助教員となる。

1843年(19歳):リンツから遠くないクローンシュトルフの学校に転任。

1845年(21歳):ザンクト・フローリアン修道院に助教師として戻る。

1849年(25歳):「レクイエム」二短調。

1850年(26歳):ザンクト・フローリアン修道院のオルガニストに就任。

1855年(31歳):リンツ大聖堂のオルガニスト登用試験で即興演奏して合格、リンツ大聖堂オルガニストに就任。リンツに転居する。

ザンクト・フローリアン修道院の新任院長のために「ミサ・ソレムニス(荘厳ミサ曲)」を作曲。この曲をきっかけに、ウィーンに通ってジーモン・ゼヒター(ウィーンの宮廷オルガニスト、ウィーン音楽院の教授)に和声法と作曲を学ぶようになる。

1860年(36歳):母が死去。

1861年(37歳):ゼヒターから修了の免状とウィーン音楽院からの能力証明書を得る。

リンツ州立劇場の首席指揮者として就任した10歳若いオットー・キーツラーに師事して楽式論や管弦楽法を学ぶ。

1863年(39歳):キーツラーの影響でワーグナーに傾倒する。交響曲ヘ短調(第00番)、未公開。

1864年(40歳):ミサ曲第1番D-moll、初演は好評。

1866年(42歳):ミサ曲第2番E-moll。交響曲第1番(初稿)完成。一番下の妹マリア・アンナ(通称ナンニ)と同居、家の中の面倒を見てもらう。

1868年(44歳):ミサ曲第3番F-moll(初演は1872年)。ウィーン音楽院の教授の要請を受け引き受ける。(ウィーン大学の哲学科教授も志願したが、批評家ハンスリックの反対で却下された)

リンツにて交響曲第1番(初稿)初演(作曲者自身の指揮)。

1869年(45歳):交響曲二短調(第0番、着手は第1番より前)を完成するが、ウィーン・フィルの指揮者デソフに「主題はどこにあるんだい?」と批判されて撤回。

フランスのナンシーに新しく落成したオルガンの試演会に招待され、パリでもノートルダム大聖堂のオルガンを演奏(サン・サーンス、フランク、グノーなどが聴いた)。

1870年(46歳):リンツ大聖堂オルガニストの職を辞してウィーンに移住する。身の回りの世話をしてきた妹マリア・アンナ死去。通いの家政婦としてカタリーナ・カッヘルマイアー(通称カティ)を雇う(ブルックナーが亡くなるまでの26年間奉公した)。

1871年(47歳):ロンドンにロイヤル・アルバート・ホール(夏のPROMSが開かれることで有名になった)が落成し、新しいオルガンの試演会に招待されロンドンを訪問。

1872年(48歳):交響曲第2番(第1稿)。翌1873年に初演されたが、ゲネラルパウゼが多いため「総休止交響曲」と揶揄された。

1873年(49歳):バイロイトで敬愛するワーグナーに面会し、交響曲第3番の献呈を申し出て受諾される。交響曲第3番(第1稿、生前には演奏されず)。

1874年(50歳):交響曲第4番(第1稿、生前には演奏されず)。

1875年(51歳):ウィーン大学で音楽理論の講義を始める。

1876年(52歳):第1回バイロイト音楽祭に出席、ニーベルンクの指輪の初演を鑑賞する。交響曲第2番改訂(第2稿暫定版)、初演。

1877年(53歳):交響曲第1番改訂(リンツ稿)、交響曲第2番改訂(第2稿)を完成。交響曲第3番改訂(第2稿)初演、出版(レティッヒ版)。

1878年(54歳):交響曲第5番完成。交響曲第4番改訂(第2稿1878年稿、第3楽章は「狩りのスケルツォ」に入れ替え、フィナーレは「民衆の祭り」)、ウィーンで初演。好評を得て交響曲作曲家としての地位を確立する。

1879年(55歳):ヘルメスベルガー(ウィーン音楽院院長、ウィーン・フィルのコンサートマスター)に勧められ弦楽五重奏曲(初演は1885年)。

1880年(56歳):交響曲第4番の第4楽章を大幅に変更(第2稿1880年稿)。

1881年(57歳):交響曲第6番(全曲初演は没後の1899年、マーラーの指揮による)、「テ・デウム」。交響曲第4番(第2稿)初演(ハンス・リヒター指揮ウィーン・フィル)。

1883年(59歳):交響曲第7番完成(初演は1884年にニキシュ指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウスによる。ウィーン初演は1886年)。第2楽章作曲中にワーグナーの訃報に接し、ワーグナー・テューバによる葬送音楽のコーダを追加。

1885年(61歳):交響曲第7番出版(シャルク改訂による)。

1886年(62歳):アメリカ初演に向けて、指揮者のアントン・ザイドルに交響曲第4番を部分的に一部修正した楽譜を送る。

1887年(63歳):交響曲第8番(第1稿)をいったん完成させるが、指揮者ヘルマン・レーヴィ(バイエルン宮廷楽長)に酷評され改訂に着手する。

1888年(64歳):交響曲第4番を弟子のフェルディナント・レーヴェがブルックナーの同意のもとに大幅に手を加えた版(第3稿)を初演。

1889年(65歳):交響曲第4番のレーヴェ版(第3稿)をブルックナーの承認サインがない状態で出版し(グートマン版)、「改訂版」もしくは「改ざん版」と呼ばれたが、2004年に国際ブルックナー協会はコーストヴェット校訂による「第3稿」として出版。

交響曲第3番改訂(第3稿)。

レストラン「赤いハリネズミ」でブラームスと会食。

1890年(66歳):交響曲第8番改訂(第2稿)初演。

交響曲第3番出版(第3稿、レティッヒ版)。

1891年(67歳):ウィーン大学から名誉博士号授与。交響曲第1番改訂(ウィーン稿、ウィーン大学に献呈)、初演。

1892年(68歳):マーラーの指揮で「テ・デウム」がハンブルク初演。交響曲第8番(第2稿)出版。交響曲第2番出版(ドブリンガー版、弟子の改訂あり)。

1893年(69歳):男声合唱と管弦楽のための「ヘルゴラント」(完成した最後の作品)。死期を予感して遺書を作成。主な作品の自筆譜を宮廷図書館に寄贈するよう指示、これが後の原典版出版時の出典となる。交響曲第1番(ウィーン稿)出版。

1894年(70歳):グラーツで交響曲第5番を初演(ただし弟子フランツ・シャルクによる大幅な改訂版。1896年の出版(初版)もこの改訂版による)。リンツの名誉市民となる。

交響曲第9番の第3楽章までを完成。

1895年(71歳):体が衰えて歩行が困難となり、皇帝よりベルヴェデール宮殿の管理人用住居が提供され引っ越す。

1896年10月11日(72歳):ウィーンのベルヴェデール宮殿敷地内の住居で死去。作曲中であった交響曲第9番の手書き楽譜の多くが弔問客に持ち去られ手散逸した。

遺言に基づき、ザンクト・フローリアン修道院大聖堂のオルガンの真下に埋葬された。

交響曲第5番出版(フランツ・シャルク改訂によるドブリンガー版)。

1902年:交響曲第9番出版(フェルディナント・レーヴェ改訂による)。

1929年:ウィーンに国際ブルックナー協会設立

1930年:ロベルト・ハースらの校訂による第一次全集版の刊行を開始(~1944)

1951年:レオポルト・ノーヴァクらの校訂による第二次全集版の刊行を開始

2.ブルックナーの楽譜の版の問題

ブルックナーを聴くときに障害となり、ブルックナーを敬遠する最大の要因となるとともに、演奏する際に問題となるのが、楽譜の「版」の問題です。その内容について、簡単に理解しておきましょう。

私もそれほど学者的に詳しいわけではないので、一応知っておいた方がよい程度の一般常識程度の説明です。(詳しく正確に知りたい方は、ご自分でそれなりの検索や調査をしてください)

ブルックナーの楽譜の版の問題全般についてはこちらを参照して下さい(Wikipedia)。

最大の要因は、ブルックナー自身が弟子や関係者からの批判を受けて何度か「改訂」を行なったこと(それらを「版」とは別に「稿」と呼ぶ)、その改訂が本人の意思や判断によるものか否かという点でしょう。

同じブルックナー自身の「手稿」に対しても、出版にあたった校訂者の判断(本人の意思によるものか等)や手書きの読み取り方で細部に相違のある出版譜「版」の違いが生じています。

(校訂者の違いで楽譜に相違が生じるのは、手稿が一つしかないベートーヴェンやシューベルトで「従来版」(たとえばブライトコップ版)や「ベーレンライター版」が出版されるのと同じです)

ブルックナー(1824~1896)が活躍した時代は、ワーグナー(1813~1883)の存命中から没後の時代に当たり、ウィーン音楽界全体はワーグナー派とブラームス派が対立していました。ブルックナーは交響曲第3番をワーグナーに献呈したことから分かるように自称「ワーグナー推し」でしたから、反ワーグナーの旗頭であるウィーンの批評家エドゥアルト・ハンスリック(1825~1904)からは目の敵にされていました。

そういった背景から、ブルックナーの弟子でウィーン・フィル指揮者であったフランツ・シャルク(1863~1931)、フェルディナント・レーヴェ(1865~1925)たちは、ブラームス派に対抗して、ブルックナーをワーグナーの後継者として担ぎ上げる立場にいました。

ところが、ブルックナー自身は「ワーグナー推し」であったとしても、現在の耳で聴くと、その音楽のあり方は「交響曲」という形式を理想とした「ドイツ古典派」を範とする、ワーグナー的「熟しきったロマン派音楽」というよりは、むしろブラームス的「絶対音楽」に近いものだったように見えます。ブルックナー自身が考える音楽の理想と、弟子たちの考える「ワーグナー風の音楽」の間に明らかな齟齬があったのでしょう。

この辺のウィーン音楽界での「派閥対立」の構図と、その立場から音楽の外観や響きを「いかにもワーグナー風」にしたいと考える弟子たちの意図が、ブルックナーのスコアに手や口を入れさせる理由になったのだと思います。つまり、そのままではあまりに純粋素朴な響きのスコアに、ワーグナー支持派の聴衆に受けるようワーグナー的な響きや流れを持たせようとした、ということなのでしょう。

そんな訳で、ブルックナーのオリジナルに対して、弟子たちが口を挟んでブルックナー自身にスコアを書き直させたり、演奏や出版に当たって弟子が勝手に手を入れたりということが行われてしまいました。弟子たちの助言でブルックナー自身が改訂した場合であっても、それがブルックナーの意図に沿ったものか、嫌々ながらか、ということが、原典版を編纂する上で常に問題になったようです。

ブルックナー没後しばらくの間、弟子たちが健在な間はブルックナーの演奏はもっぱらこういった弟子たちの手が入った出版譜によって行われていました。ただし、それは「弟子たちの身勝手な行動」ではなく、ブルックナーの作品が忘れ去られることなく演奏され続けさせるという、師匠思いの弟子たちが最大限の努力の結果と考えるべきなのでしょう。

そういった直弟子たちの影響力が小さくなっていったことが、ブルックナーのオリジナルに立ち戻る機運を盛り上げたのでしょう、1929年に国際ブルックナー協会(Internationale Bruckner-Gesellschaft、略称IBG)がウィーンに設立され、原典版の編纂が開始されます。

国際ブルックナー協会が原典版楽譜の出版予約に用いたパンフレット。

国際ブルックナー協会が原典版楽譜の出版予約に用いたパンフレット。

交響曲第5番・第4楽章の当時の出版譜とブルックナーのオリジナルの相違が朱書きされている。

いかにブルックナーのオリジナルから変更・修正されているかが分かる。

出典:http://www.mwv.at/

(1)ハース版(旧全集版)

1929年に設立された国際ブルックナー協会の事業として、ロベルト・ハース(Robert Haas, 1886~1960)を編集委員長としてブルックナーの「原典版」の編纂を行いました。

折から台頭したヒトラーがワーグナー、ブルックナーの愛好者であったことから、ハース版の編纂はナチスの支援で事業が行われましたが、第二次大戦により交響曲全曲の原典版出版には至りませんでした。

戦後、ロベルト・ハースはナチス協力の責任を問われて協会から追放され、レオポルト・ノーヴァクがその後を引き継ぎました。

(2)ノーヴァク版(新全集版)

第二次大戦後、レオポルト・ノーヴァク(Leopold Nowak, 1904~1991)がロベルト・ハースの後を引き継いで編集責任者となりましたが、ハース版の版権がライプツィヒ(東ドイツ=東側)のブライトコプ社にあったことから、全曲を新たな校訂版として出版することとなりました(この辺は、純粋に音楽的・学問的というよりは多分に政治的な東西冷戦の影響がある。ひょっとすると、ナチス色に染まったハース版を嫌ったユダヤ音楽家の影響も?)。

ハース版が「ブルックナー本人の意志に基づく最終決定稿」を目指し、結果的に「ある部分は第*稿、他の部分は第**稿」といった折衷案となったこともあったことが批判され、ノーヴァク版ではブルックナー本人の意思による改訂稿が何種類かある場合には各々独立に出版する、という方法をとりました(各々「第*稿」または「***年稿」と呼ばれます)。通常はこのうち最終稿をブルックナー本人の決定稿として演奏されることが多いようです。ただし、弟子の意見による改訂でブルックナー本人が納得していたかどうか、という点で、ハース版とノーヴァク版最終稿には一部違いがあるようです(ノーヴァク版の方が改訂を寛容に受け入れている傾向があるらしい)。

逆に、最近では「ブルックナーの意志に最も忠実なのは初稿」ということで、初稿を用いた演奏も増えています。

なお、ノーヴァク版の演奏用のパート譜は、原則国際ブルックナー協会からのレンタル譜を使用することになります。

(注)「ノーヴァク」(人名)について、「ノヴァーク」という表記もよく見かけます。どちらが正解か、ということにこだわるつもりはありませんが、下記のような経緯らしく、ここでは「ノーヴァク」に統一します。

・ノーヴァク自身はウィーン生まれだが、祖先はもともとチェコ出身で、チェコ語的にはNovak とつづり「ノヴァーク」と発音したらしい。

・ノーヴァク自身はドイツ語風に「Nowak」とつづった。ドイツ語風の発音は「ノーヴァク」。

「版の問題」は、そんな感じで複雑怪奇なところもありますが、元になるブルックナー自身による交響曲の「手稿」としては全11曲に対して「18種類」なのだそうです。

それを、「ブルックナーの生涯」から拾い出して整理すると下記のようになります。

太字のものがブルックナー自身の改訂による「手稿」とみなされているものです。

校訂者の違いは「出版譜」欄に記載していますが、ここでは「校訂者による版の違い」までは立入らないことにします。

| 交響曲番号 | 手書き稿 | 作成年 | 出版譜 |

|---|---|---|---|

| 第00番 | 決定稿 | 1863年 | ウニフェルザール初版(1913)、ノーヴァク版(1973) |

| 第0番 | 決定稿 | 1869年 | ヴェス初版(1924)、ノーヴァク版(1968) |

| 第1番 | 第1稿・初演版 | 1866年 | キャラガン版 (1998) |

| 第1稿・リンツ稿 | 1877年 | ハース版 (1935)、ノーヴァク版 (1953) | |

| 第2稿・ウィーン稿 | 1891年 | ノーヴァク版(ブロシェ校訂、1980) | |

| 初出版 | 1891年 | 初版 (1893) | |

| 第2番 | 第1稿 | 1872年 | キャラガン版(ノーヴァク版)(2005) |

| 第2稿 | 1877年 | +1872年稿: ハース版 (1938) | |

| ノーヴァク版 (1965) | |||

| 初出版 | 1892年 | 弟子の改訂あり:ドブリンガー社初版 (1892) | |

| 第3番 | 第1稿 | 1873年 | ノーヴァク版 (1977) |

| 第2稿 | 1877年 | レティッヒ社初版 (1878)、ノーヴァク版 (1981) | |

| 1878年 | エーザー版(ハースの校訂作業の一環) (1950) | ||

| 第3稿 | 1889年 | レティッヒ社初版 (1890)、ノーヴァク版 (1959) | |

| 第4番 | 第1稿 | 1874年 | ノーヴァク版 (1975) |

| 第2稿 | 1878/1880年 | ハース版(1936)、ノーヴァク版 (1953) | |

| 第3稿、初出版 | 1888年 | レーヴェ改訂:グートマン社初版(1889)、コーストヴェット版(2004) | |

| 第5番 | 第1稿 | 1878年 | ハース版 (1935)、ノーヴァク版 (1951) |

| 初出版 | 1894年 | フランツ・シャルク改訂:ドブリンガー社初版 (1896) | |

| 第6番 | 第1稿 | 1881年 | ハース版 (1935)、ノーヴァク版 (1952) |

| 初出版 | 1881年 | ドブリンガー社初版(1899) | |

| 第7番 | 第1稿 | 1883年 | ハース版 (1944)、ノーヴァク版 (1954) |

| 初出版 | 1885年 | フランツ・シャルク改訂:グートマン社初版 (1885) | |

| 第8番 | 第1稿 | 1887年 | ノーヴァク版 (1972)、ホークショー版 (2014) |

| 第2稿 | 1890年 | +1887年稿:ハース版 (1939) | |

| ノーヴァク版 (1955) | |||

| 初出版 | 1892年 | ヨーゼフ・シャルク改訂:初版 (1892) | |

| 第9番 (3楽章) | 第1稿 | 1894年 | オーレル版(ハース版) (1939)、ノーヴァク版 (1951)、コールス版 (2000) |

| 初出版 | 1902年 | フェルディナント・レーヴェ改訂:初版 (1903) |

3.交響曲第5番について

第5番については、作曲と初演の経緯から、ハース版とノーヴァク版との間にほとんど差はないようです。(ただし、1896年に刊行された初版(ドブリンガー版)は弟子のシャルクの手が多く入っているらしく、現在ではまず演奏されない)

(1)全体の概要

作曲されたのは、1875~1878年。

1876年には一旦完成されたようですが、その上に追記加筆されたため「1876年稿」としては確定不能とのことです。この段階では、初演も演奏もされていません。

最終的に改訂された結果の1878年稿が、この後改訂されていないことから、唯一の「原典版」となっています。ハース版(1935年出版)、ノーヴァク版(1951年出版)とも、この手稿に基づいているため、ハース版とノーヴァク版との間にほとんど差はありません。(どちらも IMSLP のサイトで確認できます)

この曲が初演されるのは、ずっと後の1894年(最終改訂から16年後)、弟子のフランツ・シャルクによってでした。このとき、シャルクは大幅な改訂を施しており、1896年の初版出版はこのシャルク改訂版によっています(大幅なカットや、第4楽章には別働の金管打楽器(いわゆる「バンダ」)まで加えられているとか)。別にシャルクに悪意や邪心があった訳ではなく、当時の時代の中で師匠の曲を如何に世の注目を集めるように仕向けるか、という最大限の思いやりだったのでしょう。(時代は世紀末のウィーン、かのマーラーと同時代です。マーラーも、バッハの管弦楽組曲やシューマンの交響曲を自分で編曲し直して演奏していました・・・)

スコアは、ノーヴァク版(今回演奏に使う版)が音楽の友社から出ています。

IMSLPの無料楽譜ダウンロードサイトでは、ハース版のスコアとパート譜がダウンロード可能です。

(2)曲の構成

何せ70分ぐらいかかる大曲ですので、まずは全体の構成を「大局的に」把握しておく必要があります。

ミクロ的な「誰と重なっている」とか「どういうハーモニーの中の音か」といったところは各々スコアを読むとして、共通的な「マクロ的」視点から見ておきましょう。

私自身も、もう少し聴き進むともっといろいろなことが分かって来るかもしれませんので、その都度追加していきます。

(a)全体の基本事項

① 主要主題

この曲に登場する主題、特に第1楽章冒頭の3小節目から始まる主題は、アーノンクールの解説によると、モーツァルトの「レクイエム」の冒頭「レクイエム・エテルナム」(永遠の安息、いわゆる「入祭唱」)に基づくのだそうです。確かに、ベースの動きの感じや二度でぶつかるあたりは似ています。でも、私は同じモーツァルト「レクイエム」でも、「レクイエム・エテルナム」の部分ではなく、5曲目「リコルダーレ」(思い出し給え)の方が動機としてはイメージが近いような気がします・・・。

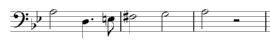

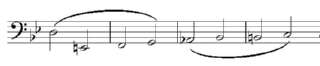

下に楽譜を示しますが、「入祭唱」冒頭の低音音形が、ブルックナーの第1楽章前奏冒頭のピチカートに似ていますね。また、ファゴットとバセットホルン(クラリネットより3~4度低いクラリネット族)のフーガ風の動きは、前奏の雰囲気に似ています。さらに、「リコルダーレ」の「二度でぶつかっては解決」という繰返しの動きが、前奏主題に似ていますね。

いずれにせよ、モーツァルトの「レクイエム」が主題のベースになっていることは間違いないようです。

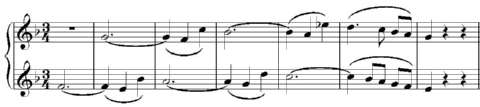

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

「入祭唱」の冒頭

音源(楽譜と演奏)

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

モーツァルト作曲「レクイエム」K.626 より

「リコルダーレ」(思い出し給え)

音源(楽譜と演奏)

② ブルックナーのソナタ形式

通常のソナタ形式では、提示部で「第1主題」と「第2主題」が提示され、展開、再現されます。しかし、ブルックナーの交響曲では、規模が大きくなったことから、さらに「第3主題」が登場することが多いようです。

③ 対位法、フーガ

バッハのところでも触れましたが、バッハ以前の古い音楽形式である「ポリフォニー」(多声部音楽)で使われる手法です。「旋律+和声の伴奏」(ホモフォニー)という音楽ではなく、複数の旋律が絡み合って音楽の流れや和声を形成するものです。

ここで、同じ旋律を「追いかけっこ」で演奏するだけなら「カノン」ですが、「フーガ」はもう少し複雑で、旋律の上下を反転させた「反行」、後ろから前にたどる「逆行」、上下反転を後ろからたどる「反逆行」、楽譜の見た目を逆さまにした「鏡対称形」、その他「2倍に引き延ばし」「1/2に短縮」など、ありとあらゆる「変形」された旋律が絡み合うことにより、複雑でありながら統一的な音楽を作り上げることができます。ただし、これは「情緒的」な音楽の作り方ではなく、明らかに「論理的・理性的」な音楽、つまりは「理屈っぽい」音楽になります。

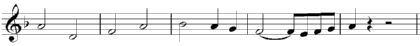

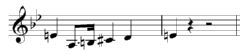

元の主題に対する「反行形」、「逆行形」、「反逆行形」、「鏡対称形」の例を楽譜で示しましょう。便宜的に、元の主題としてバッハの「フーガの技法」の主題を使います。

A:元の主題:ニ短調の主題です。

A:元の主題:ニ短調の主題です。

B:「反行形」:上下が反転した音程関係になります。

B:「反行形」:上下が反転した音程関係になります。

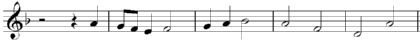

C:「逆行形」:機械的に「逆行」させるとこんな主題になります。

C:「逆行形」:機械的に「逆行」させるとこんな主題になります。

D:「反逆行形」:上記「逆行形」を上下反転させたものです。

D:「反逆行形」:上記「逆行形」を上下反転させたものです。

上記の「A:元の主題」を、楽譜として全く上下に鏡対称にすると次のような楽譜になります。「反行形」の一種ですが、「見た目が反転」という変形方法です。

「鏡対称形:上記「A:元の主題」を、楽譜として上下に鏡対称にしたもの。

「鏡対称形:上記「A:元の主題」を、楽譜として上下に鏡対称にしたもの。

ブルックナーの交響曲第5番では、こういったフーガにおける「主題の変形」があちこちで行われています。

「反行形」や「拡大」「縮小」はそこここに見つかりますが、「逆行形」はなかなか見つかりません。こんなヒントを参考に、スコア上で謎解きや宝探しをしてみると、いろいろと発見があるかもしれません。

④ 2連符と3連符の同居と頻繁な交代

第2楽章冒頭に代表されるように、ブルックナーには2連符(細分化して4連符)と3連符の同居と頻繁な交代があらゆるところに見られます。2連符と3連符の同時カウントはそう難しくはないので、きっちりマスターしておきましょう。

(これができると、タンホイザーの「巡礼の合唱」部分の3連符と「付点8分+16分」の区別が冷静に付けられるようになります。)

⑤ 教会の中にいるような「エコー」の効果

ブルックナーは、長年リンツ近郊のザンクト・フローリアン修道院でオルガニストを勤めました(ブルックナーの亡骸もここに眠る)。この修道院のオルガンは「ブルックナー・オルガン」と呼ばれているそうです。ブルックナーの音の響きは、この修道院のオルガンの響きをイメージしているようです。

ブルックナーの特徴の一つに、いかにも教会の中でオルガンを強奏した時のような、エコーのような間髪を置かないカノンがよく登場します。

第1楽章の第1主題(55小節目から)のフルート(58小節目)、ホルン(82小節目)などはまだ序の口ですが、267小節目(「K」)でオケ全体で2拍ずらしで演奏するようなところが典型的です。

もっと極端になると、例えば第4楽章の145小節目からのように、ラッパとホルンが1拍ずれて演奏するようなケースも現れます。

教会の中で、オルガンの直接音と反響音で不協和音が鳴り響くさまを模している、ということなのでしょう。ブルックナー独特の響きです。

(b)各楽章の大まかな構成

それでは、簡単に大体の構成を見て行きましょう。

4つの楽章のうち、第1、2、4楽章が低弦のピチカートで始まります。第3楽章の冒頭も2楽章のピチカートの主題であることを考えれば、前楽章がピチカートの主題で開始する、ということになります。

各楽章の主題には、区別のため適当に番号を付けます。「第1楽章の第2主題」を「(1-2)」と書くことにします。ただし、第1楽章の序奏に出てくる主題は、「(0-*)」ということにします。

・第1楽章

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第1楽章 | 序奏 | 1~2 | - | 低弦ピチカート(0-1) |

| 3~14 | - | モーツァルト「レクイエム」に基づく主題(0-2) | ||

| 15~30 | - | 上昇形主題(0-3)*A と金管コラール(0-4)*B | ||

| 31~ | A | 切迫した主題とクライマックス(0-5:実は金管コラール0-4の低音主題の短縮形)*B | ||

| 提示部 | 51~ | B | 第1主題(1-1):ヴァイオリンのトレモロに乗って、ヴィオラとチェロ | |

| 101~ | C | 第2主題:ピチカートによる(1-2a)の上にコラール風の(1-2b) | ||

| 161~ | F | 第3主題:木管による穏やかな主題(1-a3)、低弦によるリズム主題(1-3b) | ||

| G | (第3主題)リズム主題(1-3b)が主役 | |||

| 展開部 | 237~242 | - | 序奏の展開(0-1、0-2、0-3) | |

| 243~330 | - | 第1主題(1-1)の展開 | ||

| - | 247~:序奏の主題(0-1、0ー2)が加わり、木管で印象的に変形。 | |||

| - | 259~260:序奏の上昇主題(0-3) | |||

| K | 276~:(1-1)の上下反転形 | |||

| L | 283~:(0-3)の短縮形、上下反転形が登場。 | |||

| M | 303~:(0-3)の短縮形、上下反転形が主役に | |||

| - | 325~327のコラールは第2主題(1-2) | |||

| 331~337 | - | 第2主題(1-2)の展開 | ||

| 338~346 | - | 序奏の金管コラール(0-4) | ||

| 347~ | - | 序奏の切迫した(0-5)で盛り上がり再現部へ | ||

| 再現部 | 363~ | O | 第1主題(1-1)の再現。木管に上下反転形も。 | |

| 381~ | P | 第2主題(1-2)の再現 | ||

| 425~ | Q | 第3主題(1-3a、3b)の再現 | ||

| コーダ | 453~ | U | 第1主題(1-1)の再現。 | |

| W | 473~(1-1)の上下反転と(0-3) |

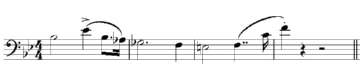

*A:序奏の上昇形主題(0-3)と、その変形例:

(1)原型

(1)原型

(2)低弦の「反行形」に金管のリズム系が付随。

(3)金管のリズム系が主役。

(3)金管のリズム系が主役。

*B:序奏の金管コラール(0-4)の低音部と、序奏最終部(0-5)

金管コラール(0-4)の低音部

金管コラール(0-4)の低音部

序奏最終部(0-5)

序奏最終部(0-5)

*C:第1主題(1-1)とその「反行形」

第1主題(1-1)

第1主題(1-1)

反行形

反行形

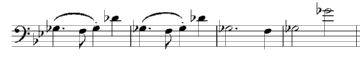

*D:第2主題(1-2)の弦ピチカートと、展開部のホルンのコラール。同じ素材でできています。

第2主題(1-2)の弦ピチカート

第2主題(1-2)の弦ピチカート

展開部のホルンのコラール

展開部のホルンのコラール

*E:第3主題(1-3)の低音音形の変形例

(1)原型

(1)原型

(2)低音音形のリズムによる金管ファンファーレ

(2)低音音形のリズムによる金管ファンファーレ

(3)低音音形の短縮形によるクライマックス

(3)低音音形の短縮形によるクライマックス

(4)低音音形の元の長さへの戻り、最後は拡大形

(4)低音音形の元の長さへの戻り、最後は拡大形

(5)低音音形の反行形に基づく経過句(提示部から展開部へのブリッジ部)

(5)低音音形の反行形に基づく経過句(提示部から展開部へのブリッジ部)

・第2楽章

A-B-A-B-A-コーダのロンド形式です。

「H」のあと、169小節からのコード進行(「K」187小節でもう一度)は、どこかで聴いたことがあるような気がしませんか? ブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」第4楽章コーダに似たような個所がありますし、交響曲第7番の第2楽章の最後の葬送音楽でヴァイオリンの6連符に乗って演奏される部分、はたまた交響曲第8番の第3楽章でハープのアルペジオに向かって高揚する部分など、同じような動き・コード進行する部分がブルックナーにはよく見受けられます。ここもその一つですね。(下の表では「ブルックナー進行」と名付けました)

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第2楽章 | 第1主題 | 1~30 | - | 低弦の3連符(2-1a)上に、オーボエの2連符系の主題(2-1b) |

| 第2主題 | 31~70 | B | 弦楽器による(2-2) | |

| 第1主題 | 71~106 | D | 木管で第1主題(2-1b) | |

| 第2主題 | 107~162 | F | 弦楽器で第2主題(2-2) | |

| G | 第2主題(2-2)の上下反転形 | |||

| 第1主題 | 163~199 | H | 木管とホルンで第1主題(2-1b)、伴奏は6連符になっている。 | |

| - | 169から「ブルックナー進行」。K(187)でもう一度。 | |||

| コーダ | 200~211 | M | ブルックナーにしてはちょっとあっけない幕切れ。 |

・第3楽章

トリオを持つスケルツォ楽章です。

最初の弦楽器の動きは、第2楽章冒頭の低弦のピチカートとまったく同じですね。

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第3楽章 | スケルツォ 提示部 | 1~22 | - | スケルツォ主題(3-1) 低弦は第2楽章冒頭(2-1a)そのもの。 |

| 23~46 | A | レントラー主題(3-2) | ||

| 47~132 | - | スケルツォ主題(3-1)に基づく連結部 | ||

| スケルツォ 展開部 | 133~188 | E | スケルツォ主題(3-1)の展開 | |

| 189~244 | - | レントラー主題(3-2)の展開 | ||

| スケルツォ 再現部 | 245~266 | K | スケルツォ主題(3-1)の再現 | |

| 267~290 | - | レントラー主題(3-2)の再現 | ||

| 291~354 | L | スケルツォ主題(3-1)に基づく連結部 | ||

| スケルツォ コーダ部 | 355~ | O | スケルツォのコーダ | |

| トリオ | 1~148 | - | 農民舞曲的なトリオ。 2/4拍子で、ほぼ6小節単位。 | |

| スケルツォ | 全てそのまま繰り返し。 |

・第4楽章

この楽章は、ベートーヴェンの第九と同じように、それまでの3つの楽章のテーマが回想されます。そして、主部ではフーガが用いられ、楽章の最後で第1楽章の第1主題(1-1)がフーガ主題のひとつになる、という複雑な構造を持っています。

金管コラール(4-4)は、何となくワーグナーの「パルジファル」の「聖杯のモチーフ」(いわゆる「ドレスデン・アーメン」)に雰囲気が似ていますね。

| 楽章 | 構成部分 | 小節数 | 練習番号 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 第4楽章 | 序奏 | 1~10 | - | 第1楽章序奏の回想(0-1、0-2) 3、5小節のクラリネットに第1主題の気配。 |

| 11~12 | - | クラリネットに第1主題(4-1)のさわり。 | ||

| 13~22 | - | 第1楽章第1主題の回想(1-1) 17、20、21小節のトランペットに第1主題の気配。 | ||

| 23~24 | - | クラリネットに第1主題(4-1)のさわり。 | ||

| 25~28 | - | 第2楽章の回想(2-1a、2-1b) 26小節のフルートに第1主題の気配。 | ||

| 29~30 | - | クラリネットに第1主題(4-1)のさわり。 | ||

| 提示部 | 31~66 | A | 第1主題(4-1)によるフーガ。 | |

| 67~ | B | 第2主題(4-2a)。ヴィオラ、チェロの伴奏音形(4-2b)。 | ||

| C | 伴奏音形(4-2b)による経過部 | |||

| 93~ | D | 再び第2主題(4-2a) | ||

| 137~ | F | 第3主題(4-3a)、ただし(4-1)の変形。 169の低弦は(4-3b)の上下反転の拡大。 | ||

| 175~ | H | 金管コラール(4-4) | ||

| 展開部 | 223~ | K | 金管コラール(4-4)に基づくフーガ。 264から低弦に第1主題(4-1) | |

| 270~ | L | (4-4)と(4-1)による二重フーガ | ||

| M | (4-1)は上下反転形に。 324から(4-4)も上下反転形。 | |||

| 再現部 | 374~ | Q | 第1主題(4-1)の再現。コラール主題(4-4)を伴う。 | |

| 398~ | R | 第2主題(4-2a)の再現。 440付近に金管のエコー効果。 | ||

| 460~ | V | 第3主題(4-3)の再現。 462から木管に第1楽章の第1主題(1-1) | ||

| 496~ | W | 第1主題(4-1)、高弦は第2主題の伴奏音形(4-2b) 次第に盛り上がり506で第1楽章の第1主題(1-1) | ||

| 522~ | X | 第4楽章の第1主題(4-1)と第1楽章の第1主題(1-1) 525、529、531小節にエコー効果。 | ||

| コーダ | 564~ | Z | 第1主題(4-1)の拡大形(実は4-3とほぼ同じ) | |

| 583~ | - | 第1主題(4-1)とコラール主題(4-4)が高らかに。 | ||

| 626~634 | - | 第1楽章第1主題(1-1)が高らかに鳴り響いて終結。 | ||

| 635 | - | 最後の635小節はゲネラルパウゼ! |

第4楽章:展開部に出現する主題に分類は、複雑すぎて、ちょっと手に負えません。

*F:第1主題(4-1)とその「反行形」

第1主題(4-1)

第1主題(4-1)

反行形

反行形

*G:第2主題(4-2)の低音音形の変形例

第2主題(4-2)

第2主題(4-2)

低音音形の反行形およびその拡大形(2倍形)

低音音形の反行形およびその拡大形(2倍形)

低音音形の拡大形(4倍):これが最終的に金管コラール(4-4)につながっていくとも考えられる。

低音音形の拡大形(4倍):これが最終的に金管コラール(4-4)につながっていくとも考えられる。

*H:金管コラール(4-4)とその「反行形」

金管コラール(4-4)

金管コラール(4-4)

反行形

反行形

(3)おまけ

ブルックナーの交響曲第5番が初演された1894年は、ブルックナーの最晩年にあたります。

このころ、ブルックナーはウィーンのベルヴェデーレ宮殿(今はクリムトの「接吻」が展示されている美術館になっています)の横の小さな家を提供されて住んでおり、ここで息を引き取ることになります。

2009年にここを訪れたとき、建物は修復工事中でした。表に、ブルックナーのプレートとリースが掲示されています。

→興味があれば旅行記を参照ください。

ブルックナーのプレートとリース

ブルックナーのプレートとリース

ブルックナーが晩年を過ごし、亡くなった家(工事中)

ブルックナーが晩年を過ごし、亡くなった家(工事中)

~この中央やや左にプレートとリースがあります。