ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906〜1975)

ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906〜1975)Дмитрий Дмитриевич Шостакович

ショスタコーヴィチの交響曲では、プロ・アマ問わず第5番が圧倒的に演奏頻度が高いです。その他の曲になると格段に演奏頻度が落ちますが、その中では最近は第7番「レニングラード」、第10番が演奏される機会も増えてきた様に思います。

その中にあって、ロシア語の歌唱が入らないとはいえ第11番「1905年」、第12番「1917年」の演奏頻度は極めて低いです。その理由として、つい最近まで、音楽的な内容以前の「ソ連政権に忖度したプロパンガンダ作品」というレッテルが貼られていたことが影響しているようで、とてももったいない気がします。

実は、この2曲の交響曲は私のお気に入りです。まるで映画音楽のように、情景やそこに登場する人々の心情が的確に音楽表現されていると思います。そういう「描写音楽」を一段低く見る人もいますが、「言葉や具体的な音で何かを説明する」のとは違った、作曲者自身やその歴史に立ち会った肉親や民衆の心象風景に迫る音楽がそこにあると思います。

2025年はショスタコーヴィチ没後50年、2026年は生誕120年の節目にあたるので、この機会に交響曲第12番を演奏するのは大変意義深いと思います。

ということで、今回はショスタコーヴィチと、交響曲で取り扱っている1917年のロシア革命について、ちょっと寄り道します。

ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906〜1975)

ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906〜1975)

Дмитрий Дмитриевич Шостакович

1.私とショスタコーヴィチ

私は、個人的にショスタコーヴィチに対する思い入れがあります。

最初にショスタコーヴィチの音楽に向き合ったのは1969年。吹奏楽でしたが、交響曲第5番の終楽章を演奏しました。ショスタコーヴィチはまだ現役で、交響曲第14番を作曲している頃でした。

そして、大学時代の1973年に、某インスタントコーヒー会社が後援して各地のアマチュア団体で演奏会を開く「ゴールドブレンド・コンサート」という催しでオラトリオ「森の歌」を演奏しました。

当時は仙台の大学オケで演奏していて、仙台が「杜(もり)の都」と呼ばれ学生も多かったことから「杜の都、学生の街」というタイトルでのコンサートでした。

司会は歌手のペギー葉山さん。ペギー葉山さんの持ち歌に「学生時代」という歌があっことからの人選だったのでしょう。もちろん、ペギー葉山さん本人の歌う「学生時代」や「ドレミの歌」の伴奏もしました。(ペギー葉山さんは、あの「ドレミの歌」の日本語歌詞の作詞者でもあります)

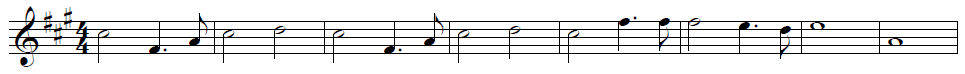

「学生時代」(ペギー葉山さん)

「ドレミの歌」(ペギー葉山さん)

オープニングはブラームスの「大学祝典序曲」、そしてメインは独唱・合唱を交えた「森の歌」でした。

ショスタコーヴィチの生存中にショスタコーヴィチの作品を演奏したというのが、私の音楽人生の中での一つの貴重な体験であり誇りでもあります。

それに加え、私が大学生だった1970年代には、ソ連はアメリカと並ぶ科学技術の先進国で、噂によると「ソ連には、どんな凡才でも一流の科学者・技術者に仕立て上げるすぐれた教科書と教育システムがある」とのことでした。

物理、化学、ロケット、原子力・・・など、いろいろな分野で。

それらは門外不出なので、ロシア語を学ばないと読めない、学べないとも。

ということで、大学では第二外国語としてロシア語を履修しました。

(結果として、そんなものは存在しないことが分かりましたが・・・)

そんなこんなで、ショスタコーヴィチやロシアは、私にとっては学生時代から「ちょっと気になる」存在であり続けました。

でも、学生時代、そして社会人になってからも、ソ連・ロシアは遠い国、鉄のカーテンの向こう側であり、行くことができない国だと思っていました。

様子が変わったのが、1989年のベルリンの壁崩壊と、1991年のソ連崩壊。

でもその後の経済的・社会的混乱で、ロシアに行くことがないまま時間が流れました。

2013年に、ようやくロシアのモスクワを訪問する機会がありました。

ショスタコーヴィチの墓参りもできました。

同じ墓地に、プロコフィエフの墓、映画監督エイゼンシテインの墓もありましたので、合わせてお参りしてきました。

そのときの記事は、こちらを参照ください。

ショスタコーヴィチのお墓

ショスタコーヴィチのお墓

2.ロシアの簡単な歴史

交響曲第12番「1917年」を読み解くのに、1917年のロシア革命で起こっていた出来事を頭に入れておくのがよいと思います。

そこだけ書いても何なので、ついでに「5分でわかるロシア史」をまとめておきましょう。ロシア音楽を楽しむ上で必要なバックグラウンドもまとめて頭に入ります。

(1)中世以前

9世紀以前から、ロシア北西部のバルト三国に近い地方、現在のノヴゴロド州近辺に、北方から移動して来たヴァイキングの一派「ルス族(ルーシ)」が国家を樹立。現代でもこのノヴゴロドは「ロシア発祥の地」といわれています。

ノヴゴロド

ノヴゴロド

(2)キエフ大公国(882〜1240年)

882年にノヴゴロド公オレグがキエフを征服し、東スラヴを統一してキエフ大公国を築きました。

10世紀ごろに、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)から「東方正教会」のキリスト教を導入します。

キエフ大公国

キエフ大公国

(3)タタールのくびき(1240〜1480年頃)

ユーラシア大陸の東からモンゴル民族(1206年にチンギス・ハンがモンゴル帝国を建国)が侵攻し、1240年にキエフが陥落して、旧キエフ大公国の大部分がモンゴル民族の支配下に入ります。

ようやく1480年になって、モスクワを拠点とするモスクワ大公国がモンゴルに対する献納を廃止し、その後他の地域もモンゴルの支配から脱して独立して行くことになります。その間の約250年間をロシアでは「タタールのくびき」と呼んで、歴史上の屈辱と考えています。

(注)ボロディン作曲のオペラ「イーゴリ公」に「ダッタン人の踊り」などが出てくるのはこういった歴史があるからです。

「タタールのくびき」時代のジョチ・ウルス(チンギス・ハンの長男ジョチ家の所領)

「タタールのくびき」時代のジョチ・ウルス(チンギス・ハンの長男ジョチ家の所領)

(4)モスクワ大公国(1263〜1547年)

旧キエフ大公国の北部辺境にあったノヴゴロドはモンゴル人の支配下には入りませんでしたが、東方正教会の支配下にあったためドイツ騎士団・スウェーデンなどの「カトリック教団」(北欧十字軍)からも侵攻されました。

ノヴゴロド公アレクサンドル(1220〜1263)はこれを撃退して現在のサンクト・ペテルブルクのネヴァ河の向こう側まで追いやりました。この功績によりアレクサンドルは「ネヴァ河のアレクサンドル(アレクサンドル・ネフスキー)」と呼ばれるようになりました。

(注)「アレクサンドル・ネフスキー」はロシアの歴史上の英雄の一人であり、映画監督エイゼンシテインは映画「アレクサンドル・ネフスキー」を制作し(1939年)、音楽をプロコフィエフが担当しました。プロコフィエフは、後にその音楽をカンタータ「アレクサンドル・ネフスキー」に改作しました。

アレクサンドルの末子ダニール・アレクサンドロヴィチに与えられた分領がモスクワ大公国の起源になります。

最初は辺境の小国でしたが、次第に領地を拡大し拠点をモスクワに移します。1480年にモンゴル帝国への献納を拒否して独立しました。そのときの大公がイヴァン3世(1440〜1505年、在位1462〜1505)であり「イヴァン大帝」と呼ばれます。

「イヴァン雷帝」と呼ばれるイヴァン4世(1530〜1584年、在位1533〜1584)はイヴァン大帝の孫にあたります。

モスクワ大公国

モスクワ大公国

(5)ロシア・ツァーリ国(1547〜1721年)

イヴァン4世(雷帝)は、その在位中の1547年にロシア正教会からツァーリ(皇帝)として戴冠されて「東ヨーロッパの皇帝」として認められます。(「西ヨーロッパの皇帝」は、ローマ・カトリック教皇によって戴冠された「神聖ローマ帝国」皇帝。当初は輪番制だったが後にオーストリアのハプスブルク家が代々務めた)

また、中央アジアのモンゴル支配地域を奪還し、ロシアの版図をシベリアにまで広げました。

(注)このイヴァン4世の後継者は知的障害のあるフョードル1世のみであったため、摂政のボリス・ゴドゥノフ(1551〜1605年)が実権を握り、ツァーリとして即位することになります。このボリス・ゴドゥノフが、謎の死を遂げたイヴァン4世の皇太子ドミトリー(フョードル1世の異母弟)を暗殺したのではないかとの疑惑が、ムソルグスキー作曲のオペラ「ボリス・ゴドゥノフ」の原作です(プーシキンの作品)。

また、映画監督エイゼンシテインは、1944年からイヴァン4世の生涯を描く映画「イヴァン雷帝」の制作を始めましたが、その強権的独裁者の扱いがスターリンの気に入らずに未完に終わりました。この映画の音楽もプロコフィエフが担当しましたが、未完成であったことからプロコフィエフ没後にアトヴミャン(ショスタコーヴィチの上演禁止となったバレエから作曲者の了解を得て「バレエ組曲」を編集した編曲者)がオラトリオとして編集しました。

この謎の死を遂げた皇太子ドミトリーが実は生きていてポーランドで成人したとしてポーランド貴族の支援で挙兵し(偽ドミトリーと呼ばれる)、モスクワに進撃してボリス・ゴドゥノフの息子で帝位を継いだフョードル2世を殺害して即位し(ドミトリー1世、在位1605〜06)、折からの大凶作・飢饉やロシア内の貴族の対立によりロシアは大混乱となりました(大動乱、スムータ)。

(ポーランドはローマ・カトリック国なので、この偽ドミトリーにはローマ・カトリック教会やイエズス会など「ロシア正教」に対抗する宗教勢力の思惑が関係していた)

モスクワ大公国の貴族(アレクサンドル・ネフスキーの弟の直系)シュイスキー(1552〜1612年)が、偽ドミトリーを殺害してヴァシーリー4世(在位1606〜10)として即位しますが、その後もポーランドが介入し(ロシア・ポーランド戦争:1605〜1618年)、スウェーデンも介入するなど、ヴァシーリー4世が退位した1610年からはツァーリ不在の無政府状態に陥ります。

(6)ロマノフ朝ロシア(ロシア帝国)(1613〜1917年)

1613年になって、商人や貴族が呼びかけて結成した国民軍がポーランド勢力からモスクワを奪還し、ミハイル・ロマノフ(1596〜1645年)をツァーリに選出しました(在位1613〜45)。

その後継者であるピョートル1世(1672〜1725年、在位1682〜1725)は、1721年に大北方戦争でバルト海沿岸地域を領土に収め、あらたにバルト海沿岸に首都サンクトペテルブルクを建設して「ロシア帝国」を名乗り「初代ロシア皇帝(インペラートル)」となりました。(このため、歴史上の「ロマノフ朝ロシア」を1721〜1917年とすることも多い。なお、首都「サンクトペテルブルク」は、ピョートルの語源である聖人ペトロにちなんでドイツ語風に命名したもの)

ロマノフ朝ロシアは、フランス革命に対しては「反革命」の立場をとり、1812年にナポレオンの遠征を「冬将軍」の支援もあって撃退しました。

ロシアは農業を中心とした後進国であり、農民も土地に縛られた「農奴」であったため、産業革命やフランス革命後の市民階級の台頭で19世紀に急速に近代化した西ヨーロッパに比べ、社会の近代化が遅れました。

西ヨーロッパの啓蒙思想に影響された自由主義思想の青年貴族らが武装蜂起した「デカブリストの乱」(1825年)は皇帝軍に鎮圧され、首謀者や同調者はシベリア送りとなりました。

また、進歩思想の作家アレクサンドル・プーシキン(1799〜1837年、「ルスランとリュドミラ」や「ボリス・ゴドゥノフ」、「エフゲニ・オネーギン」などの作家)はその進歩思想を嫌った保守派とのいざこざから決闘で殺されます。

同様に、「仮面舞踏会」の作者であるミハイル・レールモントフ(1814〜1841年)も偽善的な上流社会に反発する反逆児であり、1835年(21歳)に完成した戯曲「仮面舞踏会」は上演を許可されませんでした。そして、1841年(27歳)で、プーシキン同様決闘によって命を落とします。

そういった「閉塞感」「徒労感」「やりきれなさ」が若い知識人を中心にロシア全体に蔓延していました。その結果「無気力、ニヒリズム」(エフゲニ・オネーギンがその典型例)、その対極としての革命思想、そしてバクーニンらの「アナーキズム(無政府主義)」さらには「テロリズム」などを生み出しました。

1861年にアレクサンドル2世が「農奴解放令」を出しましたが、社会全体に大きな変化は生まれませんでした。そのアレクサンドル2世は、1881年に革命派のテロリストによって暗殺されます。

海外に植民地を持てなかったロシアは、中央アジアそして満州へと進出し、日本と利害が対立して日露戦争(1904〜1905年)に発展します。

(7)ロシア革命とソビエト連邦(1917〜1991)

1904年に始まった日露戦争は、ロシア経済を圧迫して国民生活を苦しめます。そんな中、1905年1月9日(西ヨーロッパのグレゴリオ暦では1月22日)に、ペテルブルクの宮殿前広場で国父としての皇帝にパンを嘆願する民衆の行進に守備兵が発砲して千人以上の死傷者を出す「血の日曜日事件」が起こりました。これにより国の家父長的存在だった皇帝に対する民衆の敬意や支持が失墜し、労働者のストライキが頻発するようになります。

ショスタコーヴィチの交響曲第11番「1905年」はこの「血の日曜日事件」を取り扱っています。

また、1905年5月の日本海海戦でバルチック艦隊が壊滅的な敗戦を被ったことなどから厭戦機運が高まり、6月には黒海艦隊の巡洋艦ポチョムキンで水平の反乱が起こりました。(このときの船上の反乱とオデッサでの悲劇を取り扱ったのが、エイゼンシテイン監督の1925年の無声映画「戦艦ポチョムキン」です)

こういった一連の出来事を1917年のロシア革命への第一歩として「第一次ロシア革命」と呼ぶこともあります。

(このように、ロシア革命には「日露戦争」など日本がけっこう大きな影響を与えていたのです)

ペテルブルク冬宮前広場での血の日曜日事件

ペテルブルク冬宮前広場での血の日曜日事件

そして、第一次世界大戦(1914〜1918)にロシアが参戦すると、さらに社会・経済は混乱し、宮廷内で怪僧ラスプーチンが暗躍するに至って人心は皇帝から離れ、ついに1917年2月に民衆のデモ隊と皇帝軍が衝突します。このときには皇帝軍は民衆への発砲を拒否して民衆の側についたため、ロシア暦2月27日に皇帝ニコライ2世が退位して300年続いたロマノフ朝ロシアは消滅します。

これが「二月革命」です(西ヨーロッパのグレゴリオ暦では3月の出来事ですがロシアではそう呼ばれます)。

これにより、政権は臨時政府に移って西欧型の立憲民主主義を目指しますが、ドイツとの第一次大戦はそのまま継続しました(フランス、イギリスなどの「西部戦線」国から単独講和するなとの要請だったらしい)。

臨時政府内には、戦争継続の自由主義派、戦争反対の社会民主主義派(後に「メンシェヴィキ(少数派)」と呼ばれる)、急進的共産主義派(実は少数派だが後に「ボリシェヴィキ(多数派)」を名乗る)が並存して混迷を極めました。

2月革命発生後の4月に、早期にロシアと停戦したいドイツは、スイスに亡命していたレーニンを密かに特別列車でドイツを通過させてフィンランド経由でペトログラードに移送しました(ショスタコーヴィチ自身が「フィンランド駅前でレーニンの演説を聞いた」というのはこのときのことと思われる。なお、ドイツとの開戦後、ドイツ風の呼び方であった「ペテルブルク」はロシア風の「ペトログラード」に改められていた)。ペトログラードに到着したレーニンは「すべての権力をソヴィエト(労働者・兵士で構成する会議)へ」とする「四月テーゼ」を発表しますが、7月に自由主義派と社会民主主義派の連立勢力が臨時政府を掌握し、共産主義派の多くが逮捕されてレーニンも地下潜伏を余儀なくされます。レーニンは、ペトログラード郊外のラズリーフ湖近くに潜伏して「国家と革命」の執筆を始め、8月にはフィンランドのヘルシンキの隠れ家に移りました。

8月になって、臨時政府内部で自由主義派の軍総司令官が社会民主主義派を一掃しようとクーデターを画策しますが失敗し、社会民主主義派は逮捕されていた共産主義派を釈放して連立を画策します。これにより臨時政府内では共産主義派の支持・勢力が高まる結果となりました。

それを受けて、レーニンはフィンランドから帰国し、レーニンが率いるボリシェヴィキ(多数派)は、ペトログラード・ソヴィエトの多数派を掌握し、軍からの支持も取り付けて10月24日(ロシア歴)に臨時政府を完全に掌握するための武装蜂起を開始しました。

臨時政府の首相ケレンスキー(1881〜1970)らが立てこもる冬宮に対して、10月25日にネヴァ河に停泊する巡洋艦「アウローラ号」の砲声を合図に進撃が開始され、首相ケレンスキーは国外に亡命し、10月26日にボリシェヴィキ(多数派)は政権の掌握を宣言しました。

これが「十月革命」です。(これまた、西ヨーロッパのグレゴリオ暦では11月の出来事ですがロシアではこう呼ばれます)

ネヴァ河に停泊する巡洋艦アウローラ号

ネヴァ河に停泊する巡洋艦アウローラ号

ショスタコーヴィチの交響曲第12番「1917年」は、この「二月革命」から「十月革命」までの一連の出来事を扱っています。

(第1楽章冒頭の革命前夜の不穏な空気、第2楽章で「二月革命」後にレーニンが潜伏した「ラズリーフ」、第3楽章に「巡洋艦アウローラ」が登場することなどから、そういった時系列に沿っていると考えられます)

その後、ボリシェヴィキ(多数派)による革命政府は、フランス、イギリスなどの同盟国を無視してドイツ・オーストリアと単独講和を結び、第一次大戦から離脱することになります。(この無条件講和により、ポーランド、フィンランド、バルト3国などを失う)

また、その後各国から革命に対する軍事干渉を受け、日本も「シベリア出兵」を行うことになります。

革命政府は、十月革命後もロシア国内の広い地域で反革命勢力(「赤軍」に対して「白軍」と呼ばれる)との内戦を続け、ようやく1922年に「ソヴィエト社会主義連邦」の成立を宣言します。

社会主義革命は世界全体で起こすものとされており(起て!万国の労働者)、1919年には世界革命を起こすための国際組織である「国際共産主義者同盟」(COMmunist INTERNational:コミンテルン:1919〜1943)を創設し、各国の革命運動や共産党・革命家を育成しますが、結局はソ連だけの「一国社会主義」に終わります。

この「コミンテルン」は、その前身である「第一インターナショナル」(1864〜1876)、「第二インターナショナル」(1889〜1914)を引き継ぐ「第三インターナショナル」とも呼ばれます。その「第一インターナショナル」の中で一時的に成立した「パリ・コミューン」(1871年の普仏戦争敗戦直後にパリで誕生した労働者による自治組織)で作られた歌が「インターナショナル」です(作詞:ウジェーヌ・ポティエ(フランス語)、作曲:ピエール・ドジェーテル)。

ソヴィエト連邦では、革命後の1918年から、スターリンが正式な国歌を定めた1944年まで、ロシア語歌詞によるこの「インターナショナル」が「ソヴィエト連邦国歌」として歌われました。

旧ソヴィエト連邦国家「インターナショナル」(ロシア語)

「インターナショナル」(日本語歌詞版)

(注)こちらの記事にあるように、交響曲第13番「バービイ・ヤール」の第1楽章で、反ユダヤ政策をとろうとするソ連政府を批判して、「ロシアはもともとインターナショナルだった」「『インターナショナル』よ高らかに鳴り響け」と歌うのは、こういった歴史に対する皮肉・ユーモアです。

(8)現在のロシア連邦(1991〜 )

第二次大戦後、アメリカとソヴィエト連邦は2大国として東西冷戦をけん引しますが、1980年頃から東欧諸国での民主化要求、計画経済の行き詰まりが目立つようになり、西側の「豊かな商品経済」との格差が目立つようになります。

1985年にソ連共産党書記長に就任したゴルバチョフが始めた「ペレストロイカ(再構築)」「グラスノスチ(情報公開)」によって急速に改革が進みますが、自由への渇望はとどまるところを知らず、1989年のベルリンの壁崩壊、チェコのビロード革命、ルーマニアの独裁政権崩壊、1990年の東西ドイツ統一やバルト三国の独立などを次々と引き起こし、ついにはソヴィエト連邦自体も1991年に崩壊しました。

ウクライナや中央アジアの国々(カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタンなど)もこのときに独立しました。

ソヴィエト連邦の主要構成国の一つであったロシア共和国は、1990年にエリツィンが大統領となり、1991年のソヴィエト連邦崩壊後にはロシア連邦の大統領となって、資本主義化を進めました。

急速な資本主義化により、オリガルヒと呼ばれる新興財閥・資産家を生むとともに、スーパー・インフレを引き起こして経済は大混乱となり、1998年には債務不履行(デフォルト)に陥りました。

2000年3月の大統領選挙で、エリツィンが後継者に指名した元KGB(国家保安委員会)のウラディーミル・プーチンが当選し、メドベージェフ大統領時代(2008〜2012)もプーチンは首相として権力を行使するとともに、その後の2012年選挙で大統領に返り咲き、結果として極めて長期にわたって政権を維持しています。

その結果としての現状は、知ってのとおりです。

3.交響曲第12番「1917年」

この交響曲は、1957年に作曲された交響曲第11番「1905年」とともに「兄弟作」として1960〜61年にかけて作曲されました。

ショスタコーヴィチは文化政策を含めて権威をふるったスターリンを嫌っており、スターリンが亡くなった1953年に、解き放たれたように「交響曲第10番」を作曲して自己主張を行いました。交響曲第10番の第2楽章は「スターリンの肖像」と言われ、第3楽章で何気なく登場し、第4楽章で高らかに吠える「D-Es-C-H」音形は「D. SCHostakovich」の音名象徴(エピグラフ)として墓石にも刻まれています。

スターリンの死後、ソ連共産党の書記長に就任したフルシチョフは、スターリン批判を行って、アメリカを代表とする資本主義国家との「平和共存」を打ち出し、ソ連国内の文化・言論の統制を緩めて、いわゆる「雪融け」の時代が到来します。

第二次大戦後の1948年にスターリン主導で再び行なわれた文化・芸術統制(いわゆる「ジダーノフ批判」)は、1958年の共産党中央委員会が「1948年の批判を取り消す決議」を行なって、ショスタコーヴィチを含むすべての対象者の名誉が回復されています。

そこで、ショスタコーヴィチは当局からの要請や強制ではなく、自発的に交響曲第11番「1905年」と12番「1917年」を作曲します。

**********************************

(注)1950年代には、ショスタコーヴィチも50代になり、第二次大戦中の「レニングラード交響曲」(1942年のアメリカ初演はラジオ放送による初演がトスカニーニの指揮、コンサートでの初演がクーセヴィツキの指揮によって行われた)などによって「世界的な作曲家」として国際的な名声を得ていましたから(スウェーデン王立アカデミー名誉会員、イギリス王立音楽アカデミー会員、オックスフォード大学名誉博士、アメリカ科学アカデミー会員など)、いまさらソ連国内で権力に忖度する必要もなくなっていました。

ソ連当局も、ショスタコーヴィチの国際的知名度を利用して、様々な「官職」(ロシア共和国最高会議代議員など)、「主要ポスト」(ボリショイ劇場顧問、チャイコフスキー国際コンクール組織委員長など)を与えていました。ショスタコーヴィチ自身は、かなり「うっとうしかった」ようですが、「身の安全」を確保するために受け入れていたようです。

1966年に、そういった「うっとうしい自分の肩書」を含めた自作の歌詞による「自作全集への序文とその序文についての短い考察」作品123という自虐的な歌曲を作っています。

その歌詞の中に、自身の肩書を皮肉とユーモアをもって列挙し、例の「D-Es-C-H」音形を伴って歌われます。

「私はひと息に書きなぐる

聞きなれた口笛を拝聴する (←ブーイング、批判ということ)

次に世間の耳を汚す

それから出版−−つまりザブンと忘却の川の中

・・(略)・・

そこの署名は、ドミトリー・ショスタコーヴィチ

ソヴィエト連邦人民芸術家

その他にも非常に多くの名誉称号

ロシア連邦共和国作曲家同盟の第一書記

ソヴィエト連邦作曲家同盟のヒラ書記

同様に非常に多くの

きわめて重要な責任ある奉仕と義務」

下記に音源がありますが、残念ながら日本語訳付きのサイトはないようです。

「自作全集への序文とその序文についての短い考察」作品123(楽譜付き)

「自作全集への序文とその序文についての短い考察」作品123

**********************************

この2つの兄弟交響曲が作られた背景には、ショスタコーヴィチ自身、そして父親や祖父母、曽祖父母といった歴代のショスタコーヴィチ家の革命に対する思いや共感が反映していると思います。

作曲者の曽祖父ピョートル(1807〜1871)はリトアニアの獣医でしたが、1831年の帝政ロシアに対するリトアニア・ポーランドの反乱に加わって逮捕され、妻(作曲者の曾祖母)マリヤとともにウラル地方に流刑になっています。作曲者の祖父ボレスラフ(1845〜1919)はその地(現在のエカテリンブルク)で生まれています。

ボレスラフは、ギムナジウム卒業後にモスクワに上京して革命結社「土地と自由」に加わって活動し始め、1866年の皇帝暗殺未遂事件に関連して逮捕されてシベリア送りになり、そこで革命運動の同志ヴァルヴァラと結婚します。ヴァルヴァラの兄弟はレーニン(本姓はウリヤーノフ)の親兄弟たちと親交があったそうです。

その次男が作曲者の父親ドミトリー(1875〜1922)です。(作曲者と同じ名前。ロシアでは真ん中に「父称」を付けるので、父親は「ドミトリー・ボレスラヴォヴィチ・ショスタコーヴィチ」、作曲者は「ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ショスタコーヴィチ」、ロシアでは通常会話では「姓」を付けずに「名前・父称」で呼び合う)

その父親ドミトリーも革命派であり、祖母ヴァルヴァラからショスタコーヴィチ家の会話にはレーニン(1870〜1922、本名はウラディーミル・イリイチ・ウリヤーノフ、「レーニン」はペンネーム)の話題がしばしば登場したそうです(父親ドミトリーとレーニンとはほぼ同世代)。

また、父親自身が1905年のペテルブルクの「血の日曜日事件」のデモ行進にも参加していたそうで、1917年の革命に際しても革命派に協力して働いていました。

ショスタコーヴィチ自身も父親に連れられてペトログラードの街頭で演説するレーニンの姿を見たと語っています。要するに、レーニンが呼びかけた集会あるいはデモに参加したということなのでしょう。

こういった経緯から、ショスタコーヴィチ自身はレーニンに対して親近感や敬愛の情を抱いていたようです。そして、そこから捻じ曲がったスターリン以降の共産党政権は「自分の理想とした革命とは違う」という違和感を持ち続けたのでしょう。

このように、ショスタコーヴィチ家は、曽祖父母からの代々革命家の家柄だったわけです。それも、曽祖父だけでなく曾祖母も、祖父だけでなく祖母も革命家という、「筋金入りの革命家」の家系です。(ショスタコーヴィチの作品の中に「宗教的」な要素がほとんど見られないのはそういった家庭環境だったせいでしょうか)

また、1917年のロシア革命はショスタコーヴィチ自身の11歳のときの「生の体験」であり、1905年の「血の日曜日事件」も父親から生々しい体験談を聞いていたのだと思います。

そういったショスタコーヴィチ家の「ファミリー・ヒストリー」から、交響曲第11番「1905年」と12番「1917年」は、自分と家族の歴史の中にある体験としての「ロシア革命」を再現・記録しようとした試みなのではないかと思います。スターリンや共産党幹部たちによって捻じ曲げられた「ソ連政権にとっての公式なロシア革命」ではなく、「我が内なるロシア革命」もしくは「革命当事者のプライベートな心象風景」を描きたかったのではないか。

私の勝手な解釈ですが、この2曲に対してはそのようなアプローチ、聴き方が必要なのではないかと思います。

第1楽章「革命のペトログラード」

ここでいう「革命」は、1917年に続けて起こったブルジョア革命としての「二月革命」とプロレタリア革命としての「十月革命」の両方を指していると思います。

そして、ひょっとすると第1楽章ではまだ「二月革命」の段階かもしれません。

この楽章の冒頭の序奏では、革命前夜の不穏な風雲急を告げるペトログラードが描かれます(モチーフA)。その最後の4小節(「2」の3小節目から)は、第4楽章のコーダにも再現される「過去との決別のモチーフ」なのでしょうか。

そして、アレグロの主部の第1主題(序奏のモチーフAの変形)は「二月革命」(練習番号「3」)。

レーニンは、二月革命の時点には亡命先のスイスにいましたので参加していません。

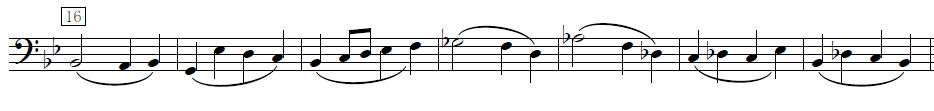

第2主題(練習番号「16」からの「モチーフB」)は「レーニンのモチーフ」といわれています。この時点で、ようやくペトログラードに姿を現した。

「24」で銅鑼が鳴り、ここからが展開部で、まずは第1主題が展開されます。

ここで、突然「26」から、交響曲第11番の第2楽章にも登場する「軍隊の展開」を暗示する音形。ここは軍隊ではなく、革命を求める民衆でしょうか。

そこに「28」から革命歌「同志よ、勇敢に進もう(日本では「憎しみのるつぼ」と呼ばれることが多い)」が引用されます。(レーニンが好んで歌っていたそうです。この旋律は交響曲第13番「バービイ・ヤール」の第2楽章「ユーモア」で、逮捕されたユーモアが牢屋を抜け出して宮殿に向かってデモ行進する場面にも使われます)

ショスタコーヴィチの記憶の中に、この歌を歌った(あるいは聞いた)思い出があるのでしょうか(もしかすると父親と一緒に歌った?)。

革命歌「憎しみのるつぼ(同志よ、勇敢に進もう)」"Смело, товарищи, в ногу"

革命歌「憎しみのるつぼ(同志よ、勇敢に進もう)」"Смело, товарищи, в ногу"

「37」からモチーフA、「39」からモチーフB、「44」から再びモチーフAが強奏されてクライマックスを作ります。

打楽器が炸裂し、その打楽器の不穏な隊列行進の響きが残る中、「46」から再現部に入ります。

モチーフBが弦楽器、次いで木管のコラール風に、さらにホルン独奏で静かに再現されます。そして「52」からモチーフAが金管コラールの形で再現され、木管のコラールに引き継がれて、打楽器の隊列行進を伴うブリッジ部で第2楽章に進みます。

第2楽章「ラズリーフ」

「ラズリーフ」とは、二月革命後、臨時政府から排除されたレーニンが一時潜伏した場所です。

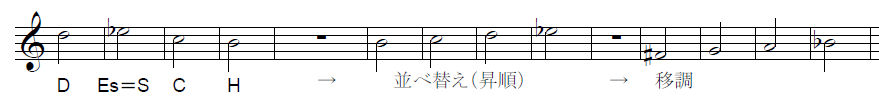

最初に弦楽器に現われる主題は、他のショスタコーヴィチの作品でも使われている「夜」あるいは「静寂」を表わすものでしょう。(ショスタコーヴィチの署名である「D - Es(S) - C - H」の構成音を並び替えて移調した「Fis - G - A - B」で構成されている)

「56」からホルンに現われる主題、「57」の2小節目からのホルンによるコラール風の主題が、この楽章の主要な動機になります。

「65」の4小節目からモチーフBが登場し、ここにレーニンが潜んでいることを暗示します。

「66」の3小節目から、フルート・クラリネットに第3楽章の主題が予告のように登場します。ここでレーニンが十月革命の構想を練ったことを暗示するのでしょう。

クラリネット独奏、トロンボーンの長い独奏を経て、第3楽章へと続きます。

第3楽章「アウローラ」

「アウローラ」とは、十月革命の武装蜂起の合図となった大砲をぶっ放した巡洋艦の船名であり、北極の空に広がる「オーロラ」のロシア語です。(上記の「ロシアの歴史」の写真を参照ください)

まずは、ティンパニと弦楽器のピチカートで、ペトログラードの街の中に展開する民衆が描かれます。この主題は第2楽章の「66」に既に登場していものです(「軍隊」のような整然とした隊列ではないので、変拍子です)。

「84」の7小節目にはテューバにモチーフB(レーニン)も顔を出します。

そして、ついに「88」でアウローラ号の号砲が鳴り響きます。

武装蜂起から、そのまま第4楽章になだれ込みます。

第4楽章「人類の夜明け」

十月革命により、ついに社会主義革命、民衆が主役の明るい社会がやって来た・・・。

まず「92」から、ホルンが力強く朗々と明るい社会の到来を告げます。「勝利のモチーフ」と呼びましょう。(これは若い頃の1927年に作曲した交響曲第2番「十月革命に捧ぐ」のモチーフの引用)

「96」からは、新しい社会の建設でしょうか。

「99」や「102」など、ところどころにモチーフAが現れるのは、まだ旧体制への想いや迷いがあり、内戦を経験しているのかもしれません。ところどころに勝利のモチーフも登場し、「106」からは静かながら確信に満ちて高らかに勝利が宣言されます。

「109」から再び新しい社会の建設が繰り返され、「117」からモチーフBが登場。レーニンの主導による新しい社会の建設でしょうか。

大いに盛り上がったところで、「119」のティンパニの3連発から満を持してコーダに入りますが、最初は突然静まって交響曲冒頭のモチーフA「革命前夜のペトログラード」が立ち現れますが、すぐに「過去との決別のモチーフ」で打ち消され、祝祭的な終結部が始まり、「過去との決別のモチーフ」を繰り返しながら、モチーフBや勝利のモチーフ、「125」にはアウローラのモチーフも登場して高らかに演奏されます。

長かった革命全体の思い出と、それを成し遂げた喜び、そして未来への希望なのでしょうか。

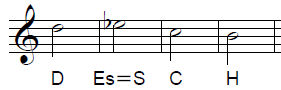

ショスタコーヴィチ家の何代にもわたる「革命への想い」が、ここにあふれているのでしょう。繰り返される終止形「Es(S) - B - C -(A)- D - D」((A) はティンパニの一撃)は「革命の舞台となり曽祖父ピョートルの名前も呼び込まれたサンクト・ペテルブルク、祖父ボレスラフ、父ドミトリー、作曲者ドミトリー・ショスタコーヴィチ」(Sankt-Peterburug、Boleslav, Dmitri and Dmitri Shostakovich)の頭文字の連呼になっていますから。(下にあるように、C=Ut はレーニンの本名ウリヤーノフ(Ulyanov)、A(=La) はレーニン(Lenin)を象徴していると思います)

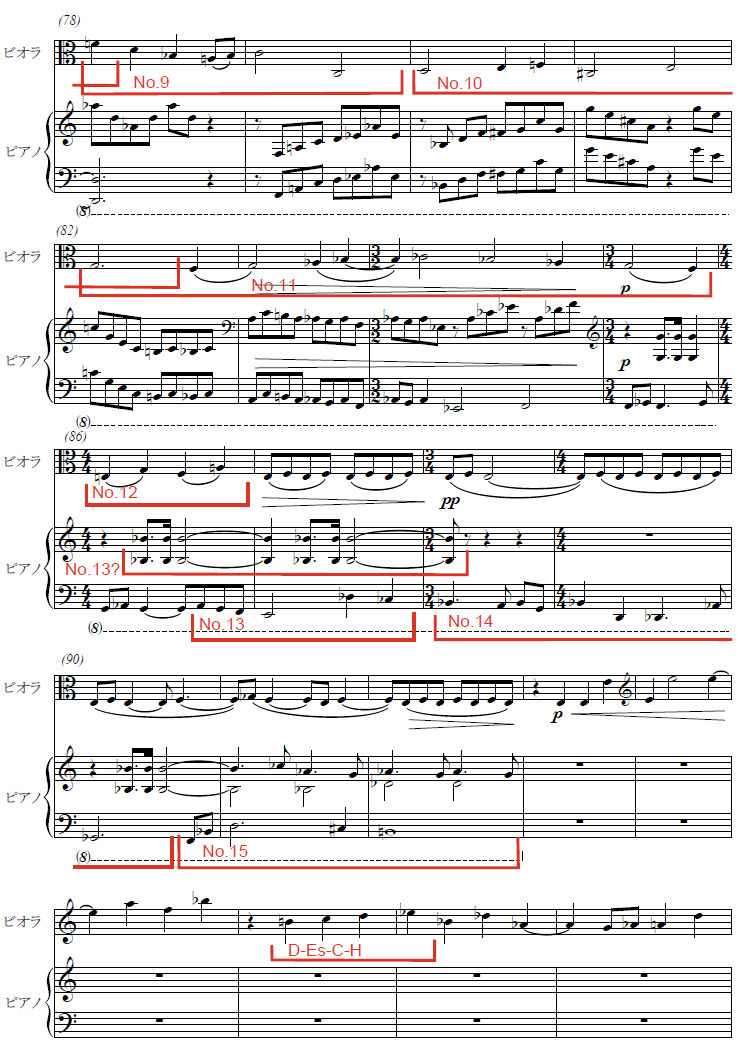

4.交響曲第12番に登場するモチーフの分析

交響曲第12番に登場する各モチーフの内容や意味付けについて、ショスタコービチ自身はほとんど語っておらず、一次資料もほとんどないようです。

なので、ここで勝手に妄想・想像をまとめてみました。

(1)モチーフA

第1楽章の冒頭の序奏で提示され、第1楽章の第1主題の元になるもので、革命前夜の不穏な風雲急を告げるペトログラードを象徴しているようです。

作曲者ドミトリーのイニシャル「D」から始まる「二短調」であることにも意味があるかも。

このモチーフは、第1楽章に頻出し、第2、3楽章には現れませんが、第4楽章のところどころに再現します。コーダ「119」の冒頭に再現しますが、すぐに打ち消されてそれ以降は登場しません。

(2)過去との決別のモチーフ

モチーフAの終結部と呼んでもよいのかもしれません。

(3)モチーフB

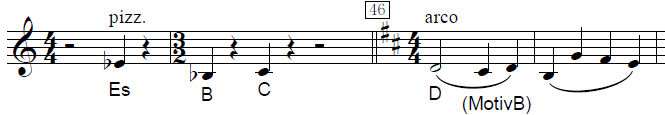

第1楽章の第2主題(練習番号「16」からの「モチーフB」)です。

「レーニンのモチーフ」といわれています。

最初に「16」に出現するときには「変ロ長調」の「B」から始まりますが、再現部の「46」ではいつの間にか作曲者ドミトリーのイニシャル「D」から始まる「ニ長調」になっています。

全楽章の登場します。

(4)モチーフC

全楽章を通じて登場する「EsーBーC」というモチーフがあります。

初めて登場するとき(「44」の5小節前)には同音異名の「Dis-Ais-His」で(嬰ハ長調などという変な調のモチーフBの結尾を装って登場)、それが後で(「46」の2小節前)「EsーBーC」となって「種明かし」になるという、交響曲第5番の「カルメンのハバネラ」と同じようなからくりになっています。「Dis-Ais-His」などという奇妙な表記をするのは「正体の隠匿」なのでしょう。

これは、一見ショスタコーヴィチの音名象徴(モノグラム)「D - Es - C - H」に似ていますが、音が一部異なること(「H」ではなく「B」)、そして必ず同じ音高・順序であること(同音異名の隠れ蓑を着ても音高は同じ)から、何らかの特別な意味を持つものと考えられます。

このモチーフは、第4楽章のコーダ(「120」の2小節目など)で強奏されて、続くティンパニの「A-D」のカデンツを誘導し「Es - B - C - A -D」という音列を構成します。

この音列は、実は最初に出現した第1楽章「44」の5小節前からの一連の流れの中で「44」で既に完成して提示されています。そしてこの「44の1拍前」では、音程のある楽器のオーケストラ全員が「A」をユニゾンで演奏します。この「A」の音には特別な意味がありそうです。

下記は、そんな「謎解き」の一つの仮説です。(私は浅学で情報不足なのでこの解釈を見かけたことはなく、私のオリジナルです)

Es = S:革命の舞台となったサンクト・ペテルブルク(Санкт-Петербург = Sankt-Peterburg の頭文字)。その中に「聖ペトロ」を語源とする「曽祖父ピョートル(Пётр = Pyotr)」の名前を含む。

B:祖父ボレスラフ(Болеслав = Boleslav の頭文字)

C:レーニンの本名ウリヤーノフ(Ульянов = Ulyanov の頭文字がラテン語・フランス語の Ut = C)

A = L(a):レーニン(Ленин = Lenin の頭文字から)

D:父ドミートリー、作曲者ドミトリー(Дмитрий = Dmitri の頭文字)

つまり、「A = La」をオーケストラ全体でユニゾンで演奏する「44の1拍前」は「革命のペトログラードに Lenin 到着」ということなのでしょう。

そして、第4楽章のコーダでは、ショスタコーヴィチ家の曽祖父ピョートル、祖父ボレスラフ、祖母と親交のあったウリヤーノフ家とその息子レーニン、そして父ドミトリーと作曲家ドミトリーが、繰り返し高らかに讃えられるのです。

(注)音楽学者の一柳富美子氏は、「EsーBーC」のモチーフを「ヨシフ・ヴィッサリオノヴィチ・スターリン Иосиф Виссарионович Сталин」の頭文字とする解釈も提示されていますが、ローマ字表記は Iosif Vissarionovich Stalin なのでこの読み替えには無理があるとともに、ここにスターリンが登場する理由はないと思います。

2025年8月17日追記:

当初は、最初の「Es = S」を「ショスタコーヴィチ家(Шостакович = Shostakovich の頭文字)」と考えましたが、下記の理由から「サンクト・ペテルブルク:Санкт-Петербург = Sankt-Peterburg」の頭文字であるということに変更しました。

・ショスタコーヴィチは、姓のイニシャル「Ш = Sch」にこだわっていることから、「S = Es」だけを「ショスタコーヴィチ」の頭文字と考えるのには少し無理がある。

・毎回必ず「最初」に出てくるので、「祖父ボレスラフ」よりも前に置きたい強い理由がある。「祖父ボレスラフ」より前に置きたいものは「曽祖父ピョートル(Пётр = Pyotr)」と考えるのが妥当。

・ピョートル(Пётр = Pyotr)そのものを「音名」に置き換えることはできないので、その名前(の語源である聖ペトロ)を含んだ「サンクト・ペテルブルク:Sankt-Peterburug」の頭文字「S = Es」を使う。それを「曽祖父ピョートル」とみなして「祖父ボレスラフ」の前に置く。

・「ペトログラード」が後に「レニングラード」となったことから、「ピョートルの町」→「レーニンの町」ということで、「ピョートル」と「レーニン」を対等の位置に並べられる。

・「曽祖父ピョートル」を暗示するために、第1楽章のタイトルを「革命のペトログラード」とした。

(5)作曲家ショスタコーヴィチ自身の姿

この交響曲の中では、あからさまに「D - Es - C - H」音形が用いられることはないようです。

しかし、「D - Es - C - H」をちょっともじって移調した「Fis - G - A - B」が第2楽章の「静けさ」の主題になったり、第2楽章のそこここで奏でられる宗教的なコラール(たとえば「57」2小節目からのホルンなど)の中に「C - D - H - Dis(Es)」が隠れていたりします。一種のアナグラム(言葉の入れ替え遊び)なのでしょうね。

また、第3楽章の主題も、その中に「D - Es - C - H」音列をもじった「A - B - C - Des」「E - Es - Des - C」の音形からできています。

第4楽章の「96」からの主題も、その中に「D - Es - C - H」音列をもじった「Gis - A - H - C」の音形を内含しています。

(6)ショスタコーヴィチの音名象徴の他の例

上記の「サンクト・ペテルブルク(ピョートル)、ボレスラフ、ウリヤーノフ、レーニン」の音名象徴(モノグラム)をこじつける根拠として、現在ほぼ判明しているショスタコーヴィチの音名象徴の例を示します。

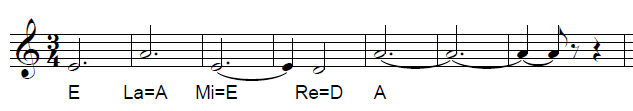

D=Re を「R」に充てたり、E=Mi を「Mi」に充てたり、A=La を「L」に充てたりしています。

有名な「ショスタコーヴィチ自身:D - Es - C - H」

ドイツ風のつづり

ドミトリー・ショスタコーヴィチ Дмитрий Шостакович = Dmitri SCHostakowich

の頭文字です。

交響曲第10番、弦楽四重奏曲第8番、歌曲「自作全集への序文とその序文についての短い考察」作品123 など、いろいろなところで使っています。墓碑にも刻まれています。

交響曲第10番を作った頃に、ひそかに思いを寄せていた教え子のエルミーラ・ナジーロヴァ(1928〜2014)を表わす音形が、交響曲第10番の第3楽章中間部に登場します。(マーラー「大地の歌」の冒頭ホルンの主題と同じ音高・音形です。ホルンに吹かせることでカモフラージュしているのでしょうね)

エルミーラ Эльмира = Elmira:E - La(=A) - Mi(=E) - Re(=D) - A

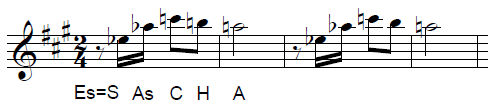

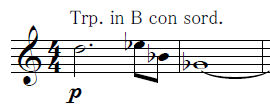

交響曲第15番冒頭の「Es(=S) - As - C - H - A」は、「サーシャ:Sascha」(「アレクサンドル」または「アレクサンドラ」の愛称)。

一部の記事に「孫」とありますが、ショスタコーヴィチの長男マキシムの孫はドミトリー(ピアニスト)、長女ガリーナ(チュコフスキと結婚)の孫はアンドレイとニコライで、サーシャと呼ばれる孫は見当たりません。誰なんでしょうね。

可能性としては、ペテルブルク音楽院長として何かとショスタコーヴィチに目をかけてくれたグラズノフ(アレクサンドル・コンスタンチノヴィチ・グラズノフ)もしくはロシア文学の父と言われるプーシキン(アレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン、ショスタコーヴィチも何曲かその詩に曲を付けている)でしょうか。

これがグラズノフだとすると、その前にグロッケンで出てくる2つの「E = Mi」は「ミハイル・ミハイロヴィチ・ゾーシチェンコ」(1895〜1958、ショスタコーヴィチが尊敬していた諧謔作家、雑誌「クロコディール(動物の「ワニ」)」編集者)かもしれません。(「ショスタコーヴィチの証言」の編集者ヴォルコフに贈った写真には「グラズノフ、ゾーシチェンコ、メエイエルホリドについて語った思い出のために。D.S. 1974年11月」とメモしたらしいので、これらの人々への感謝の思いは特に強かったようです)

それらが最初に出てくるということは、第2主題前に出てくる「ウィリアム・テル」の引用は、自身が「おもちゃ屋」と語った少年時代(当時好きだった曲)ではなく(これはショスタコーヴィチがよく使った「煙に巻く」発言か)、そのストーリーから「理不尽な強権への抵抗」なのでしょうね。(「ウィリアム・テル」は、1964年の弦楽四重奏曲第10番にも引用されている)

サーシャ Саша = Sascha:Es(=S) - As - C - H - A

弦楽四重奏曲第14番(1973)は、ショスタコーヴィチの親友で、長年にわたり弦楽四重奏曲の多くを初演したベートーヴェン弦楽四重奏団のチェロ奏者セルゲイ・シリンスキーに感謝をこめて献呈されています。

その第3楽章は、「セルゲイ」の愛称である「セリョージャ」(Серёжа = Seryogya)から

・ロシア語の「Се」の発音が「Ci」に近いことから Cis

・ロシア語の「С」はローマ字の「S」なので Es(=Dis)

・「е」はそのまま E

・ロシア語の「р」はローマ字の「R」なので Re(=D)

・「ё」はそのまま E

・ロシア語の「ж」はローマ字の「g」なので G

・「а」はそのまま A

ということで、「Cis - Dis - E - D - E - G - A」という音列を使い、その伴奏の上にチェロが歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」でエカテリーナが愛人セルゲイに対して歌う「セリョージャ、私の大事な人」の旋律を演奏します。「セリョージャが、セリョージャ音形の上で、セリョージャの旋律を歌う」という趣向のようです。

このように、ショスタコーヴィチは「音名象徴」(モノグラム)大好き人間なのです。

(7)ショスタコーヴィチの引用の例

「音名象徴」(モノグラム)以外に、ショスタコーヴィチは自作や他人の作品をいろいろ引用しています。

それらは明らかに何かを表現するために引用しているのでしょうが、ショスタコーヴィチ自身が「種明かし」したものはほとんどないようです。

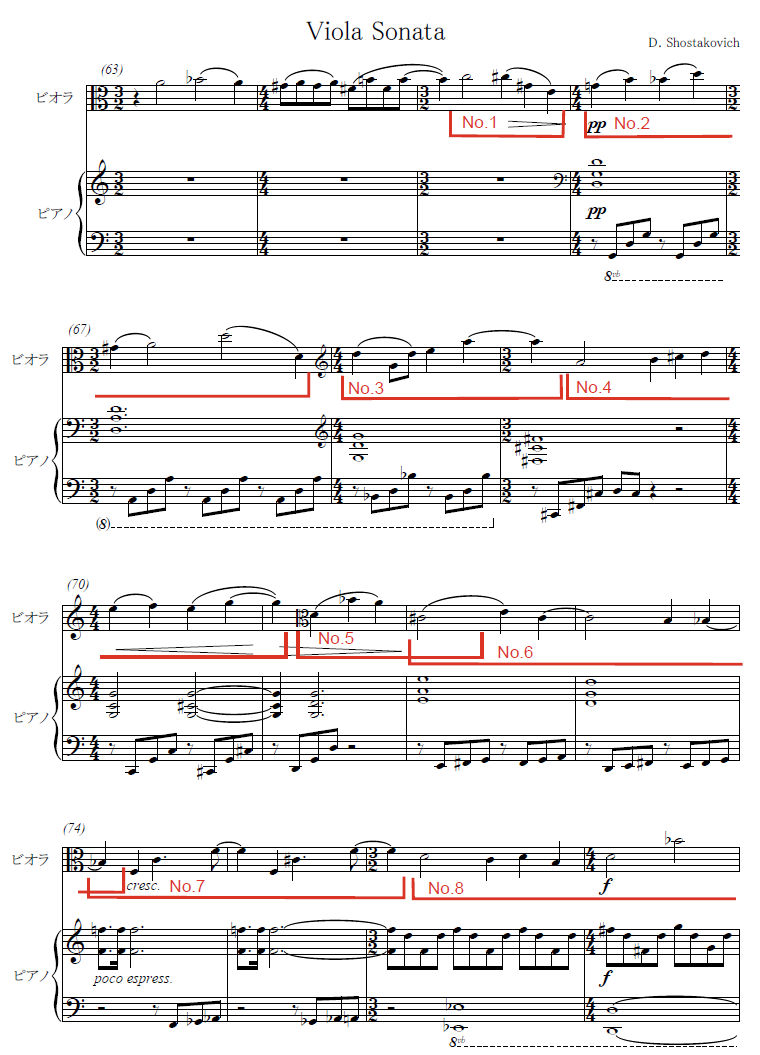

明らかな引用は聞いてすぐに分かりますが(交響曲第11番のさまざまな革命歌、交響曲第15番の「ウィリアムテル」やワーグナー、絶筆となったヴィオラ・ソナタのベートーヴェン「月光ソナタ」など)、聞いただけではすぐには分からず、いわれてみると「なるほど」と気づくものも多いです。

いわれて「へ〜っ」と感心するものに、絶筆となったヴィオラ・ソナタの最終第3楽章に、ベートーヴェン「月光ソナタ」に隠れてショスタコーヴィチ自身の15曲の交響曲すべてを次々に引用した部分があります。作曲・初演、そして作曲者逝去の約30年後の2006年になって、ピアニストのイヴァン・ソコロフによって発見されたものだそうです。

ショスタコーヴィチには、まだまだこうした「知られざる秘密」がいろいろ隠されているようです。

楽譜を下記に示します。(第3楽章の 65小節目から)

交響曲第15番までのすべての引用の後に「DSCH」音形が置かれています。

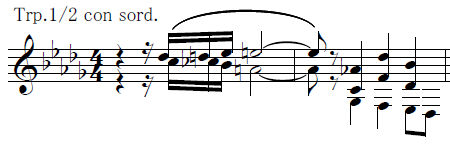

交響曲第1番:第1楽章冒頭のトランペット

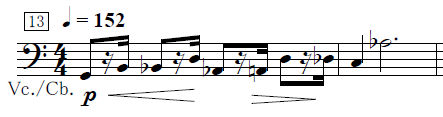

交響曲第2番:第1楽章主部(練習番号「13」)の低弦

交響曲第3番:第1楽章冒頭のクラリネット

交響曲第4番:第1楽章冒頭のヴァイオリン

交響曲第5番:第1楽章冒頭の低弦

交響曲第6番:第1楽章冒頭の低弦

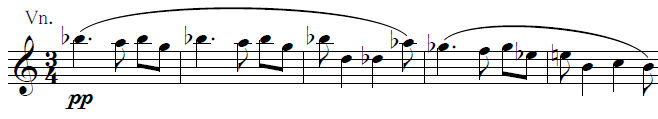

交響曲第7番「レニングラード」:第1楽章冒頭のヴァイオリン

交響曲第8番:第1楽章冒頭の低弦

交響曲第9番:第1楽章冒頭のヴァイオリン

交響曲第10番:第1楽章冒頭の低弦

交響曲第11番:第1楽章3小節目からのヴァイオリン

交響曲第12番:第1楽章冒頭の低弦

交響曲第13番:第1楽章冒頭のトランペット、ホルン。

ピアノ右手も「月光ソナタ」のふりをして、第1楽章最終部に何度も現れる音形か。

交響曲第14番:第1楽章冒頭のヴァイオリン

交響曲第15番:第1楽章冒頭のフルート

5.交響曲第11番「1905年」

ついでに、兄弟交響曲である第11番「1905年」作品105 についても書いておきましょう。

こちらの交響曲は、第12番に先立つ 1957年に作曲されています。

既に1953年にスターリンは死去し、1956年にはフルシチョフによる「スターリン批判」も行われ、ショスタコーヴィチも権力に忖度することなく作曲できる環境は整っていました。従って、この交響曲もショスタコーヴィチ自身が自発的に作曲したものと考えられます。

自分自身の、ロシア革命に至る歴史・民衆の想いと作曲者自身の少年時代の記憶を音楽にした・・・。

ただし、そこには、1956年11月に、民主化を求めるハンガリー市民に対してソ連軍(ワルシャワ条約軍)が武力介入した「ハンガリー動乱」という歴史的事実が存在することがも作曲の動機にあると思います。「ハンガリー動乱」と1905年の「血の日曜日事件」がオーバーラップしていたことは間違いないでしょう。(本当にショスタコーヴィチ自身が語ったものかの疑問符は残るものの、「ショスタコーヴィチの証言」には「『1905年』と名づけられているとはいえ、現代の主題を扱っていたのである」と書かれています)

ショシタコーヴィチがこの曲に何を込めたのかは永遠の謎ですが、能天気に「くたばれ帝政ロシア」を音化したものでないことだけは確かでしょう。

この曲は「ロシアの歴史」にも書いたとおり、1905年1月9日に起こった、民衆のデモに対する皇帝守備軍の発砲によって千人以上(一説によると4千人)の死傷者が出た「血の日曜日事件」の情景とショスタコーヴィチ(あるいはロシア民衆)の想いを、まるで映画の画像を見るかのように鮮明なイメージで音化しています。

個人的には、第12番よりもこちらを聞いた回数の方が多いと思います。何度聞いても、歴史的な情景と人々の心境がはっきり浮かび上がってきて、その悲劇性と残虐性に対する憤りと同情の念が湧いてきます。その意味で文字通り「映画音楽のよう」と感じます。

(現実にも、サイレント映画であるエイゼンシテイン監督の「戦艦ポチョムキン」(1925年制作)の復元リメーク映像(1976年制作)の付随音楽には、有名な「オデッサの階段」シーンを含めてこの曲が多く使われていますね。映画のオリジナルは「サイレント」だし、ショスタコーヴィチの作曲のはるか前なので、ショスタコーヴィッチがこの映画に使われることを想定していたわけではありません)

曲全体は、まるで1つの「音詩」であるかのようで、その当時に歌われていたのであろういくつかの「革命歌」「民衆歌」をモチーフとして、それらが各楽章の主要なテーマとして使われるとともに、楽章間に共通で登場します。それぞれの歌が「歌詞に歌われた内容」を持つとともに、それを歌ったであろうショスタコーヴィチ自身の「心象風景」がそこに反映されているのだと思います。そして、各楽章は切れ目なく連続して演奏されます。

そういった点で交響曲第12番「1917年」と似たような構想で作られています。

ただし、全楽章とも「革命歌、労働歌、民衆歌」あるいは既存の曲から主題がとられています。

第1楽章「宮殿前広場」

その日の悲劇の舞台となるペテルブルクの冬の宮殿前広場の朝の光景です。

ハープと弦楽器の空虚な響きによる、凍てついた朝のピ〜ンと張りつめた空気。

不穏なティンパニの連打(「運命の動機」)、軍の起床ラッパ。そこにどこからともなく流れるのが革命歌(逮捕された囚人の歌)「聞いてくれ!」。最初はフルート2本で、そしていろいろな楽器に引き継がれていきます。(不穏なティンパニの連打は、この旋律を引き出す導入であることが分かります)

すでに、たくさんの革命を志す人々が投獄されていることを暗示します。

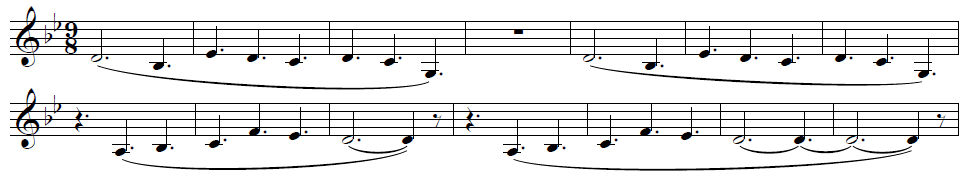

革命歌(囚人歌)「聞いてくれ!」"Слушай" の引用部分

オリジナルの囚人歌「聞いてくれ!」は、YouTube では見つかりませんでした。

しばらくして、低弦に革命歌(囚人歌)「夜は暗い」が現われ、木管が受け継ぎます。

革命歌(囚人歌)「夜は暗い」"Арестант"("Ночь темна лови минуты") の引用部分

オリジナルの囚人歌「夜は暗い」」

オリジナルの囚人歌「夜は暗い」

歌が聞こえなくなると、再び静寂と軍隊ラッパが戻ってきて、そのまま2楽章に続きます。

(交響曲全体を一つの「音詩」とすると、第1楽章は序章、「前ぶれ」に相当します)

第2楽章「1月9日」

いよいよ「血の日曜日事件」の光景。

ショスタコーヴィチ自身による「10の革命詩人による歌」作品88(1951)の第6曲「1月9日」が引用され、悲劇を予感させるように始まります。

ティンパニの連打を伴う弦楽器による「1月9日」のうちの「皇帝、われらが父よ」の引用が静かに民衆の行進を描き出します。行進に参加する人数は見る間に膨れ上がり大きく渦を巻くと、金管のコラールで同じ「1月9日」のうちの「帽子を脱ごう」も引用されます。敬愛する皇帝に懇願する非暴力の行進であることを示します。

「皇帝、われらが父よ」とティンパニによる「運命の動機」が流れ、盛り上がりますがやがて静まり、木管楽器による第1楽章冒頭の「宮殿前広場」の光景が広がります。

ショスタコーヴィチ作曲「10の革命詩人による歌」作品88の第6曲「1月9日」

冒頭が「帽子を脱ごう」、第2節目が「皇帝、われらが父よ」。

ショスタコーヴィチ作曲「10の革命詩人による歌」作品88の第6曲「1月9日」

ショスタコーヴィチ作曲「10の革命詩人による歌」作品88の第6曲「1月9日」

「皇帝、われらが父よ」"Гой ты, царь наш батюшка" の引用部分

「帽子を脱ごう」"Обнажите головы" の引用部分

突然、軍隊ラッパとスネアドラムに続いて、守備隊が続々と繰り出してくる恐怖の光景が始まります。

そして、整列すると一斉射撃が始まり、阿鼻叫喚の世界が繰り広げられます。クライマックスで断末魔の叫び声のように聞こえるのは「帽子を脱ごう」です。

一斉射撃が終わると、そこは死傷者が累々と横たわる冬宮前の広場で、第1楽章の冒頭のシーンがチェレスタを伴って再現します。哀しく「聞いてくれ!」が流れます。

第3楽章「永遠の記憶」

事件で犠牲になった民衆のためのレクイエムです。

最初に低弦のピツィカートに導かれてヴィオラにより革命歌「同志は倒れぬ」がほぼそのまま引用されます。(この「同志は倒れぬ」は、映画「偉大な市民」作品55(1939)にも使われています)

「同志は倒れぬ」"Вы жертвою пали..." の引用部分

(注)この「同志は倒れぬ」は、ベンジャミン・ブリテン(1913〜76)作曲の吹奏楽曲「ロシアの葬送」(Russian Funeral、1936年、作品番号なし)にも使われています。ブリテンは、どうやらソ連で繰り広げられていたスターリンによる粛清とショスタコーヴィチがその対象になりそうなことを聞いて、エールを送る意味でこの曲を作ったようです。(プラウダ紙に「音楽ではなく滅茶苦茶」記事が載ったのが1936年1月28日で、ショスタコーヴィチは4月に完成し12月に初演する予定だった交響曲第4番を撤回しました)

ブリテンとショスタコーヴィチの「音楽(楽譜)を通した目に見えない糸」については、こちらのブリテンの記事に書きましたので興味があればご覧ください。

ブリテン作曲「ロシアの葬送」(Russian Funeral、1936年)〜サイモン・ラトル指揮バーミンガム市響

ブリテン作曲「ロシアの葬送」(Russian Funeral、1936年)〜フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブル

中間部では革命歌「こんにちは、自由よ」が引用されます(ただし、かなり変形されています)。

革命歌「こんにちは、自由よ」の引用部分

オリジナルの革命歌「こんにちは、自由よ」"Здравствуй, свободы вольное слово

オリジナルの革命歌「こんにちは、自由よ」

オリジナルの革命歌「こんにちは、自由よ」

クライマックスでは、第2楽章の「帽子を脱ごう」が金管のコラールで、ティンパニのオスティナートを伴って繰り返されます。最後にはオスティナートだけが残ります。

それが徐々におさまり、再度「同志は倒れぬ」に戻って静かに犠牲者を送ります。

第4楽章「警鐘」

この「血の日曜日事件」がやがて大きな革命をもたらすであろうことを宣言するように、決然とした「圧政者よ、恐れおののけ」で始まります。

冒頭:「圧政者よ、恐れおののけ」"Беснуйтесь, тираны" の引用部分

それが高調すると、第2楽章の「帽子を脱ごう」が金管のコラールに現われます。

さらに弦楽器で労働歌「ワルシャワンカ(ワルシャワ労働歌)」が引用されます。

最後の方では、同じようなリズムを持つ革命歌「同志よ、勇敢に進もう」(日本では「憎しみのるつぼ」として知られている)も引用されます(これは交響曲第12番の第1楽章にも引用されている。さらには、交響曲第13番「バービイ・ヤール」の第2楽章にも。おそらく「レーニンが好んだ」ということでショスタコーヴィチ自身も好きだったのでしょうね)。

オリジナルの「ワルシャワ労働歌」"Варшавянка"

オリジナルの「ワルシャワ労働歌」

オリジナルの「ワルシャワ労働歌」

革命歌「同志よ、勇敢に進もう」(「憎しみのるつぼ」)の引用

「同志よ、勇敢に進もう」(「憎しみのるつぼ」)」"Смело, товарищи, в ногу"

さらに、ショスタコーヴィチの弟子であるゲオルギー・スヴィリードフ(1915〜1943)のオペレッタ「ともしび」から「雷鳴の夜はなぜつらい」も引用されています。何故これが使われているのかはよく分かりません。

「雷鳴の夜はなぜつらい」の引用部分

この曲のオリジナルは、YouTube では見つけることができませんでした。作曲者スヴィリードフは、ソ連ではかなり人気のある作曲家だったようですが、その Wikipedia にオペレッタ「ともしび」は全く出てきません。

ショスタコの5番の1楽章のクライマックスのようなティンパニを伴うカデンツの間に繰り返されるのは、第2楽章の「皇帝、われらが父よ」です。

クライマックスで断末魔の銅鑼が鳴ると、再び第1楽章冒頭の凍てついた宮殿前広場が目の前に広がります。

コールアングレが第2楽章の「帽子を脱ごう」のほぼ全体をエレジー風に歌います。犠牲者に対して帽子を脱いで哀悼するとともに、来るべき革命への決意表明に聞こえます。

最後は、雷鳴がとどろき、第2楽章の「皇帝、われらが父よ」に基づく暗雲のようなテーマに乗って「帽子を脱ごう」のテーマが流れ、やがて到来するであろう革命の嵐を予告し、「弔いの鐘」が鳴り響いて曲を閉じます。

6.参考資料

(1)千葉潤・著「ショスタコーヴィチ 〜作曲家 人と作品〜」(音楽の友社 2005年)

(2)ソロモン・ヴォルコフ編/水野忠夫訳「ショスタコーヴィチの証言」(中央公論社、中公文庫版、1986年 現在絶版)

この本は、現在では音楽学者たちの間では「偽書」とされているようですが、それは「ヴォルコフ自身が直接ショスタコーヴィチから聞き取ったものを口述筆記した」ものではなく、ショスタコーヴィチが過去の記事やインタビューで述べているものを流用したり、ひょっとするとヴォルコフが一部を脚色している(盛っている)かもしれないということであって(つまり「学術的な一次資料としては問題がある」ということ)書かれている内容は近しい人(ロストロポーヴィチやロジェストヴェンスキーなど)が言うとおり「ショスタコーヴィチの本音、本心」に近いものだと思います。

また、当初「偽書」と言いながらソ連崩壊後「支持」側に回った息子のマキシムなど、発表当時は「家族や近しい友人がソ連国内にいた」という事情も考慮しなけれなばなりません。

そういった意味で、「真作か偽作か」ということではなく、「ショスタコーヴィチが本心を語ったもの」ではないが「ショスタコーヴィチについて第三者が書いたもの」として、今日でも十分価値のある著作だと思います。(そもそも、「相手によって言うことを使い分ける」というソ連当時の処世術を理解して読まないといけません。「真実はただひとつ」ということではないのですから)

その意味で、出版社にはぜひ再刊行をお願いしたいものです。

(3)亀山 郁夫・著「ショスタコーヴィチ 引き裂かれた栄光」(岩波書店、 2018/3/28)

ロシア文学者の亀山郁夫氏がロシア語の文献や記事などを読み漁って書かれた力作で、なまじの音楽学者よりも内容が濃いです。

2025年8月に文庫版(岩波現代文庫、2025/8/16)が出ましたので、単行本の半額程度で手に入るようになりました。興味のある方は是非読んでみてください。