LANケーブルをスピーカーケーブルとして使う。

LANケーブルをスピーカーケーブルとして使う。

LANケーブル(カテゴリー5E)は余っていましたので早速試してみました。

UT−1Qを使うに当たってその説明を読んでいましたのでLANケーブルが使い物になりそうなのはすぐにわかりました。

使ってみましたらこれは驚き、実用になります。

というよりもこれで十分かもしれません。

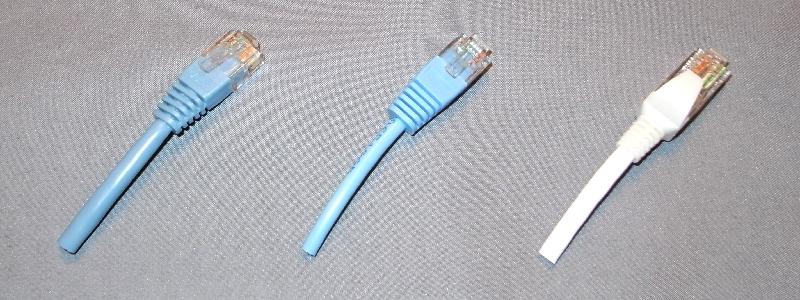

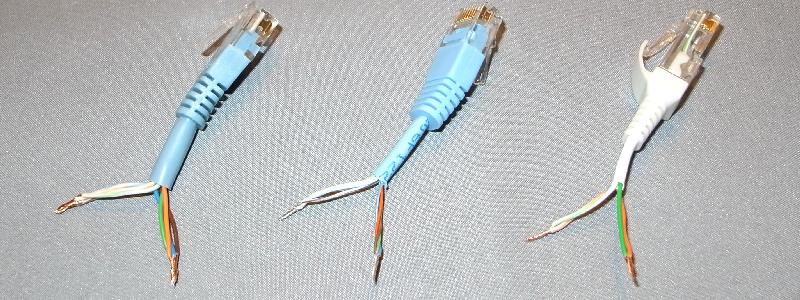

LANケーブルは3種類を別々の所で使用しました。

左から一般的な物、細いもの、スリムタイプです。

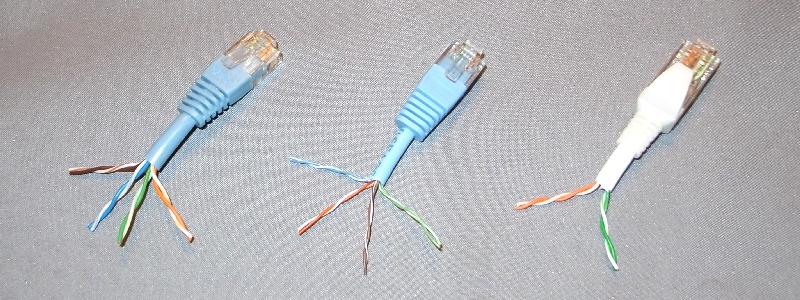

外被を剥きますと、

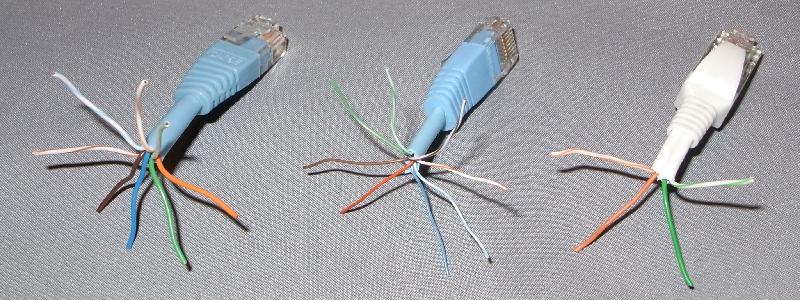

より線対をばらし、

内部線の被覆を剥ぎ、濃色の線同士、白っぽい線同士をよじります。

これでスピーカーケーブルの完成です。

各個別の線は、左からAWG24、AWG28、AWG24 です。

従って、よじった後は、AWG18、AWG22、AWG21相当になります。

さて、スピーカーにケーブルをつなぎ音を出してみました。

出てきた音は、すっきりした見通しの良い音です。(注1)

中高域は情報量が減ることなく余計な音が出ずくっきり聞こえます。

低域は思ったほど落ちず、低域の音程が良く聞き取れます。

基本的にはどのケーブルでも傾向は同じようです。

直接比較はしていませんので、3種のケーブルでどのように違うかはわかりません。

左の普通のLANケーブルの場合はBELDENの497日本向け旧タイプからの変更です。

これは、LP用のシステム(LOWTHER AUDIOVECTOR)に使ったのですが、ごちゃごちゃとうるさい音がしていたLPがあったのですが何とか聞けるようになりました。

細かいニュアンスが聞けるようになったので、今まではまあまあかと思っていたLPが、へたっぴだと感じるようになりました。

低域の音程が良く聞こえ、リズムがはっきりするので聞いていて気持ちが良いです。

ついつい長く聞いてしまいます。

中央の細いLANケーブルは、BELDENの8470からの変更です。

このスピーカーは、古い(といってもフェライトの)シーメンスのスピーカー(これ)です。

音は低域は出てないように聞こえ、高域も伸びている感じはしませんでした。

ですが、中央のLANケーブルに変えると、高域がすっきり伸びて聞こえ、低域も伸びて聞こえます。

まるでHi−Fiになったようです。

(注)後面解放スピーカーで実際には低域は出ていません、感覚的表現です。

細いケーブルでも良い結果が出ているのはこの低域の出ないシステムだからだと思います。

右の平行2線風のLANケーブルはバイケーブルとシングルケーブルで使いました。

右側のスリムタイプをバイケーブルで使った物(Klipsch RB-35)もやはり高域が伸びて聞こえ、低域のだぶつきが取れ聞きやすくなりました。

但し、後日聴きますと、低域は普通ですが高音が出ていません。

これは、バイケーブルを止め、ダブルケーブル(SP端子で2つのケーブルをパラ)にしたら元に戻りました。

さらに後日聴きますと、前ページの同じユニットのクリプシュと比べボーカルが変に強調されて聴こえます。

このシステムは元々低域をトーンコントロールで落としていたのでそれを止めてバイケーブルに戻しました。

低域は十分で高域も十分ですが、これは、エージングが進んだか、シングルケーブルの高域の荒れを高域が出ていると勘違いしたかどちらかです。

なお、線の太さはAWG21相当だと細すぎるようですが、逆にこれで低域のコントロールができるようです。

このケーブルをシングルで使ったミニスピーカー(これ)は、3パラ(内部線、LANケーブルとしては1.5本)としました。

そうすると、低域の量感アップ、高域も伸びたように聴こえます。

このケーブルは、すっきり感がやや味わえないような感じです。

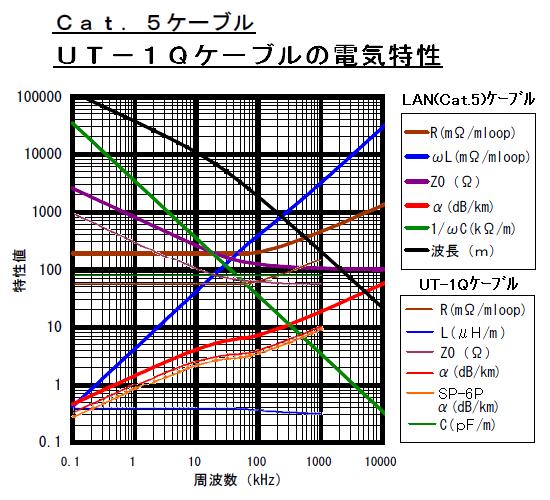

さて、このLANケーブルとUT−1Qの性能曲線はどう違うのでしょうか?

AVCT社のサイトにある両方の特性曲線を1つに重ね合わせてみました。

単位系が違い直接比較できないものもありますが、ロス(dB/km)の曲線は酷似しています。

LANケーブルの曲線は、1つのより線対のデータだと思いますが、今回はパラにしていますのでさらに近い曲線になっていると思われます。(注2)

特性曲線からもLANケーブルの良さがわかります。

LANケーブルは1本くらい余っていると思います。

であれば追試するのにそんなに損はありません。

騙されたと思って一度いかがでしょうか?

(2012.5.31 追記)

単線のLANケーブルを使うとよりはっきりくっきりした音になります。

メインのシステムのケーブルはこれに替え、スピーカーボックス内の配線もこれに変えました。

クリプシュ(RF−35)を使い外したより線のLANケーブルと現用中のUT−1Qを比較してみました。

すると、細かい音が良く出、雰囲気が良く出るのはUT−1Qで、より線LANケーブルですと音量が落ちたように感じられます。

中継しているコネクタが少し違うので正確な比較にはなっていませんが、すぐにケーブルを戻しました。

この比較は、片方のスピーカーだけで行いました。

信号はステレオのままですが、もう一方は音量を少し落として、かつ比較に使うほうを少し前に出しました。

こうするとモノラルのようになりより比較しやすくなりました。

システム構成は、CD:ケンブリッジオーディオ AZUR 740C AMP:REVOX A740(改) です。

(2012.6.2 さらに追記)

それでは、とUT−1Qと単線LANケーブルを比較してみました。

メインのオーディオベクターの線を単線LANケーブルからUT−1Qにしてみました。

結果はあまりよろしくありません。

単線LANケーブルのはっきりくっきりしていることによる力強さが無くなります。

ちょっとだけ高域の量が増えてバランスが崩れ、ピントの合わない音になります。

このシステムは、XSD−15に専用MCトランス、球アンプ(12AX7系プリ+直3シングル)です。

どうもこういう古いシステムには合わないようです。

次は、AVCT社のSP−6Pスピーカーケーブルを使ってみた感想です。

そのままの使い方ではありません、ご参考になりますかどうか?

このページの文章、写真、図面、データ等を他に流用しないで下さい。

内容のみお使い下さい。

以下の注は、AVCT社よりのご指摘で追加しました。

(注1)LANケーブルのロス曲線は可聴周波数帯でUT−1Q同様に1直線なので、広帯域で素直な音質が期待できるそうです。

Zoは4パラで1/4になり100kHz近くでは25Ω程度に低下します。

そうするとスピーカーシステムのインピーダンスとマッチするようになり高周波側の音、解像度も良くなる事が期待できるそうです。

(注2)4パラにするとLは1/4にCは4倍に成るので相殺されてロスは変わらないそうです。