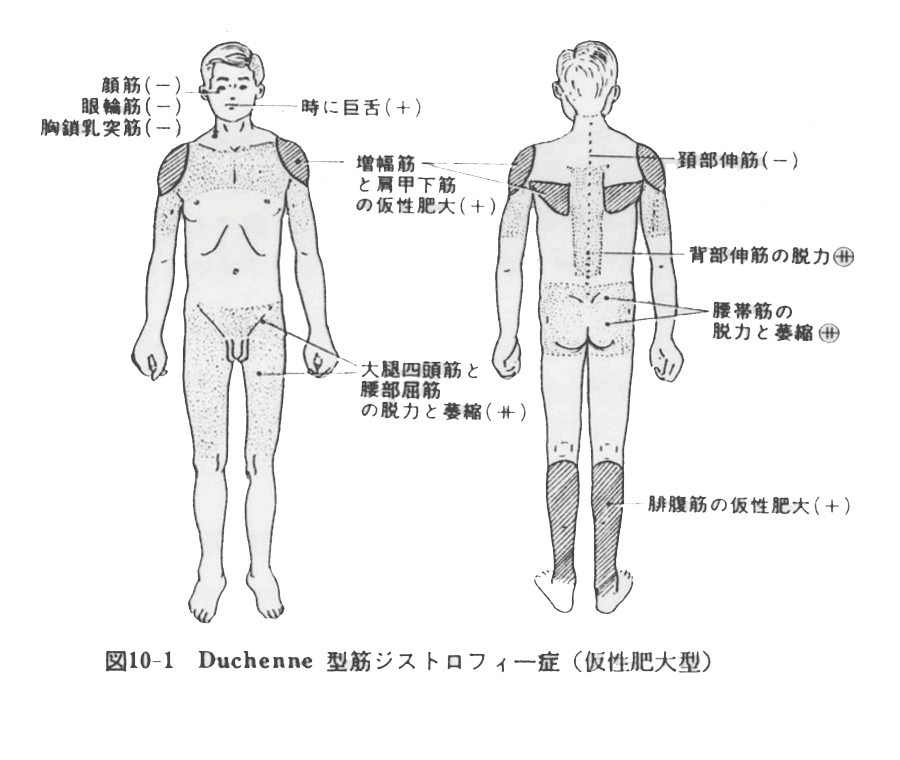

1.伴性劣性型筋ジストロフィー症(Duchenne型)

〔概念〕本症は、1868年Duchenneにより初めて記載されたもので、別名として仮性肥大型(pseudohypertrophic type)、伴性劣性悪性型(sex-linked recessive severe type)ともよばれている。本病型は、筋ジストロフィー症を一括したなかの大部分(約70%)を占めている。

〔症候〕

本症の臨床上の特徴は、次のとおりである。

1)遺伝様式は、伴性劣性遺伝で、突然変異率が高い。

2)男性にのみ発症する。

3)発病年齢は、多くは2~5歳である。

4)初発症状は、腰帯筋の筋力低下であり、ころびやすくなり、階段の上がり下がりができず、歩き方がぎこちなくなる。多くの例では、歩行開始の遅延(1歳半またはそれ以後のこと)がしばしみられる。4~5歳頃から歩行は両下肢を広く開き、腹を突き出し(lordosis)、上半身が左右にゆれるという動揺性歩行(waddling gait)を示す。

また趾先に力がはいり、鵞鳥歩行ともよばれる歩行を呈する。

床面からの起立動作も特有で、まず両下肢を左右に開き、膝に手をつき、その手を大腿上部にずらしながら上半身をおこし、直立姿勢をとる(これは登はん性起立、Gowers徴候とよばれている)。

腰帯筋の脱力についで、肩帯筋が左右対称性に侵されてくる。上肢の症状は通常5歳以後になって現われるもので、重い物を持ち上げることができない、ボールを投げることが困難といった具合である。

5)仮性肥大は、下腿後面の筋、すなわち腓腹筋以外およびヒラメ筋に初期から必発的に現れる。触診するとかたく感じられる。仮性肥大は、下腿筋以外では、ときに大腿四頭筋、殿筋、三角筋などにもみられることがある。

6)筋萎縮は、腰椎前彎が著明になるにつれて、まず、大胸筋の萎縮が進行する。次いで背部、肩の諸筋の萎縮も進行し、胸郭は薄くなり、肩は弛緩する。筋萎縮が高度になるにつれて、全身が著しくやせてくる(逆に肥満になる場合もある)。

深部反射は、アキレス腱反射を除き、4~5歳以後は減弱する。表在性の腹壁反射や挙睾筋反射は、最後まで保持されて消失しない。

7)病像に屯坐型あるいは不全型がない。

8)経過は常に進行増悪を示し、大部分の例は、12歳までの間に歩行不能となる。車椅子の生活や臥床してしまうと、股関節や足関節の拘縮が強くなり、傍脊椎筋が弱くなり脊椎側彎におちいる。次に拘縮、変形が進み坐位保持が困難になると臥床したままとなる。会話、嚥下、呼吸運動は可能であるが、顔の表情、手の把握、足指の屈曲がわずかにできる状態となる。その他の筋はほとんど働かないので動けなくなる。

9)合併症としては、心筋障害、骨格変形、関節拘縮がみられる。骨の変化は、長管骨端の希薄化がおこり、骨幹が細く、肩甲骨の発育障害、外反股などがみられる。その他、知能障害をときどき合併する。

10)死因は、心不全、呼吸器感染、栄養失調などにより、多くは20歳前に死亡する。

11)Duchenne型DMPの遺伝相談:遺伝相談とは、遺伝の問題に悩む人が結婚や出産について決定するに当たり、必要な専門的助言を与えることをいう。これには、まず患者の診断、病型および遺伝形式の決定が必要であり、次いで保因者の診断を行う。

女子保因者は発病した男子近親者との関係から、definite carrier,probable carrier,possible carrier に分ける。保因者の発見には、①血清CPK値の測定が有力である。軽度上昇する場合が多く、約70%に検出できるといわれる。次に②筋電図、筋組織像、体液K量、86Rbの半減期、下肢血液量などの検査があるが、いずれも血清CPK値の軽度上昇に比較すると検出力は弱い(筋電図の検出力は約50%)(新潟大、神経内科、近藤喜代太郎助教授による)。

患者の正常近親者の発病の確率は、①患者の母親の確率(後向き的診断)、②患者の姉妹の保因者としての確率(前向き的診断)に利用される。

選択的妊娠中絶については、保因女子の胎児の性別を調べる。経腹壁法で、妊娠第15~16週目(4ヶ月くらい)に、羊水穿刺法により実施する。男子胎児であれば、中絶すれば患児の発生を予防できる。中絶の判断は、家族の判断を優先しなければならない。

〔Side Memo〕

現在、筋ジストロフィー症の研究の焦点は、骨格筋の膜系の異常に向けられているようである。また、膜系の異常は、骨格筋以外のたとえば赤血球の膜においても認められ、骨格筋や赤血球の膜の異常を全身的な膜系の系統的異常ではないかという立場からの研究が進められている。著者の荒木と馬渡は、筋ジストロフィー患者の赤血球膜のNa-K-ATPaseのウアバニン感受性を調べ、その異常をわが国で初めて指摘した。(Arch Neurol. 24:::187..1971)