「レポート ザ・ケーススタディー」

■生活スタイルその2 乗車編(2)「第三段階」

「Ⅶ.マウス・ステイック3」車椅子にて

第4章 マウス・スティックの「環境作り」と「条件の設定」

マウス・スティック・アクティブは、高位頸損のADL(日常生活動作)として有効なものと思う。それは、結果として、随意性が高いとわかったからである。

しかし、マウス・スティックを生活に取り入れるには、まず第一に、本人の「気持ち」の問題がある。

意識を切り替え、使用する環境を整え、条件をそろえる事が必要なのである。

そして、もし、高位頸損者、本人自らが中心となり、かつ自発的にこれを行えれば、リハビリは更に進むことになる。

【①残存機能活用訓練】

私にも、マウス・スティックに、抵抗がなかったわけではない。担当のOTから、絵を描くこと、文字を書くことを薦められた時、拒否感があった。マウス・スティックを使うことによって、「手や足が利かない事を、身をもって、強く認識することが怖かった」からかもしれない。

入院期に、訓練カードを見ると、赤いゴム・スタンプで、「機能回復訓練」とあった。毎日、カードを受け取って、訓練棟に向かいながら、このお題目を見ると「完全治癒はない」と分かっていても、どこかに期待するものが残っていた。

この期待は、多くの場合、結果として良いものを産み出さないと思う。

米国リハビリテーション・リサーチに、興味深いレポートがある。「OTによる『試み』の実践報告」とのことだが、そのテーマは、一貫して「残存機能活用訓練」。

つまり、失われた機能を思い悩むのではなく、「残された機能、筋力を『駆使』して、それに代わる『代償行為』を身に付けさせよう」というのである。

マウス・スティック・アクティブは、そのうちの、一つなのである。

【②マウス・スティックの拒否と受入】

例えば、ペインティング。絵は、好きな方で、極くたまに、良い景色などを見ると、発作的に描きたくなって描くこともあった。けれど、未だに、マウス・スティックで絵を描こうとは思わない。

訓練末期に、OTに説得されて描いてはみたが、「やはり、スムーズではない。」というのが実感だった。

どうしても、ペインティングに必要な、セット・アップがイメージできないのである。また、「環境的に不備を感じているのに、敢て、描きたいとも思わない。」介助量の多いことはしたくないのである。

そして、それどころか、口にマウス・スティックをくわえて絵を描くという光景が、自分が障害前に、イメージしていた障害者感に、はまってしまう事が何よりも許されなく感じたのである。

【③マウス・スティックの使用イメージ】

しかし、本当に、本人に強いニーズがあれば、それは別であり、条件がそろう事により「ソウ」でもなくなっていった。

例えば、ページめくりとワープロのキーボード・アクセス。それぞれ、OTにより提供された基本的な条件(書見台をしようするとか、傾斜角を付けるなど)を元に、マウス・スティックの操作イメージが拡がっていく。

「どうすれば、最低限の介助で目的を果たすことができるか。どうすれば、スムーズに、スマートにできるか。」

更に、必要な条件が明確になり、トータルの操作環境を具体的にイメージする事ができるようになっていった。

こうして、本人の操作イメージに合う環境が整い、後は本人が意識を切り替える事だけが残った。

[ページめくり]

書見台にセットした本を読むには、マウス・スティック。これを有効に使うには、スティック・スタンドと、その最適な設置位置を経験的に見つければ良いと思えた。

そして、ペン・ホルダー。偶然だったが、これを使ってページを押さえられることもわかった。ラッキーである。

面白いことに、環境が整うと、抵抗のあったマウス・スティックも、「くわえて、ページをめくって、スタンドに戻すだけ」と思えてくる。

実際、「一人で、ユックリ読みたい。」という強いニーズが実ったわけだが、電動車椅子に乗って、漫画あるいは本を読む時間が増え、これに伴い起立性低血圧が起こりにくくなっていくのが、自分でも分かった。

そして、ページを戻したり、読み飛ばしたりできる「一人で読む気軽さ」を思い出したのである。

[キーボード・アクセス]

ワープロは、文字を書く、あるいはメモを取る意味で、魅力的な文房具と言える。

それまでは、訓練で、腕をアーム・スリングに吊って、電動タイプ・ライターをタイピング。あるいは、口にサイン・ペンをくわえて、文字を書いたりしたことはあった。

しかし、口で書くのは随意性が低く、その割には、決定的に疲労が大きい。手によるタイピングは、随意性や疲労との兼合が決定的ではないにしろ、セット・アップも複雑で、まして背部からのオーバー・ヘッド・タイプのアーム・スリングを使うという事は、任意、タイムリーに移動できる電動車椅子の目的にはなり得ない。

最低限の介助で、一人でできるADLを拡大するために、日中、家族がいなくとも「済む」ようにマウス・スティックを考えたのに、電動車椅子の動きを制限するような形はナンセンスなのである。

その点、マウス・スティックによるキーボード・アクセスなら、合理性がある。電動車椅子で、経験的に角度をつけたキーボードにアプローチして、マウス・スティックをくわえて、タイピング。これは、任意、タイムリーである。

しかし、ワープロの機能をフルに引き出すためには、様々な工夫が必要だった。それが、「フロッピー・ディスクの交換」の問題だったり、シフト・キーなど「同時押し下げ動作」の問題だったり、印刷の問題だったのである。

【④マウス・スティックの環境】

直面する問題を解決すると、確実に、ADLは拡大する。そして、このマウス・スティック(レギュラ・サイズ)の有効性を認め、長さの異なるマウス・スティック(特大)。あるいは、用途を主体に考えられたフロッピー・ディスク交換用のマウス・スティック(ダブル・サイズ)は使用するに至った。

これらは、ほとんどの場合、その問題は一つづつケースが異なる。しかし、定型化は難しいが、その基本となるべき考え方はある。

以下、マウス・スティック・アクティブに必要な、環境を整えるのに、考慮すべき点を、A)、B)、C)の3つに分けて、述べる。

A)マウス・スティックの長さ

目的となる対象物に求められる「随意性」から、選ぶ。

(キーボード・アクセスなどの、より高い随意性を求めると、マウス・スティックはより短い必要がある。<割り箸程度>)

B)対象物を備え付ける場所

ステップなど心配なく、電動車椅子で「アプローチ」できる事。

対象物の「高さ」は、マウス・スティックの「長さ」から割り出す。

(短いマウス・スティックの場合、電動車椅子でもアプローチできるように、高いテーブルなどに対象物をのせると、距離も接近できる。)

b)リモコンの備え付ける場所

リモコンのある物は、本体ではなく、これを対象物とすることができる。

C)マウス・スティックの置き場

電動車椅子で、「アプローチ」できて、

高さは、口許。

マウス・スティックを楽に「くわえ」られて、

楽に「操作」できて、

楽に「戻せ」ればいい。

(室温管理など、操作が頻繁でない場合、対象物から離れてもよい。)

注)目 的=書字、室温管理、読書など。

目的物=ワープロ、冷房室などの機器。

対象物=キーボード、リモコンなどのインターフェイス。

これらを元に、各ケースを分類して、マウス・スティックの使用環境を述べる。追、この分類は、マウス・スティックの長さ(A分類)で大別されるが、ケースによっては設置環境(B分類)、またはリモコン(b分類)を中心に、解説する。

【⑤レギュラ・ステックの場合~A分類】

A)「ページめくり」や「キーボード・アクセス」に求められる随意性は、比較的高く、レギュラ・スティックが最適である。

B)短いマウス・スティックのため、キーボードや書見台の対象物は、高く設定している。

また、レギュラ・スティックは、潜在的に、随意性が高いが、その動作行為の性格上、対象物にも、傾斜角を付けるなどの措置がひつようとなる。

例えば、ページめくり動作ならば、本をもたれかける傾斜板は、70度。ワープロ打ちに、最適なキーボードの傾斜角度は、30度である。

ワープロは、キーボードを、本体から分離して専用の台に載せ、書見台と並べて「作業台」に備え付けている。

[作業台/ワークス・ステーション]

作業台の高さは、車高の高い前輪駆動の電動車椅子でも、十分に、アプローチできる様になっていて、コントロール・レバーや、ディバイスで付けた手の甲も邪魔にならない。

この高さは、訓練期に、ページめくり動作から経験的に、オーバー・テーブルで割り出している。

ワープロは、本体とキーボードを別に考える。キーボードは、この作業台の高さを規準に、足りない(マウス・スティックの届かない)分を、「底上げ」して、専用台の高さを決める。更に、本体は、画面をほぼ目線に合わせる様に、やはり底上げとしてゲタを履かせる。

その加減は、キーボードを打ち込む時、顔は下向きになるが、画面が、やや「上目」使いに見えるように備え付ける。

本体のゲタがコレぐらいだと、デッキの高さも、フロッピー・ディスクを、考案のハンドリング・デバイスで交換しやすい。

C)スティック・スタンドは、半固定。書見台の本載せ「台」部の左右と、キーボードを載せる「傾斜」面の手前右から、脱着できる。

その高さはマズマズで、それぞれ楽にマウス・スティックをくわえ、戻すことができている。

【⑥特大マウス・スティック~A分類】

特大マウス・スティックを活用すると、ECSでは「できない」より複雑なビデオ・デッキの操作など、ECS以外のADLができる様になる。

「ウィーン。」電動車椅子で、テレビの方向へアプローチ。

テレビは、高さ約120cmの台に備え付けられ、その台とテレビの隙間が、特大マウス・スティックの置き場である。

その様は、先端を差し込み、噛む部分はこちらを向いて、飛び出している様に見える。

「ウィーン。」間違っても、咽や口の中を突かない様に、噛む部分が、アゴあたりの「横」にくる様に、アプローチする。

「トッ、トン。」

頭部スイッチで、電源OFF、ON。マイコン・セレクターは、BACKのみ点灯する。

特大マウス・スティックをくわえ、テレビの音量ツマミの凸面に付けた「細い棒」の端に、これを引っ掛けて、テレビのボリュームを調整する。

[対象物/可変抵抗タイプのツマミの細工]

ツマミ式のボリュームは、特大マウス・スティックでは、操作しにくいが、少し工夫をくわえると、操作しやすくなる。

ボリュームの細工/ボリュームの凸面に、長さ5cm程の細い棒を、紙テープなどで固定すると、その両端に特大マウス・スティックを引っ掛けて、調節しやすくなる。

ア)特大マウス・スティック/形状・材質

全長約70cmと長い物を使用している。材質は、歯やアゴに負担がかからない様に、軽いスギ材を採用している。但し、噛む部分はツブレないようにタケを継ぎ足し、また歯に優しいようにこの上にガーゼを捲いて使用している。

また、棒の半ばには、補強のため、両端から割り箸をビニール・テープでとめている。この補強は、必要以上の「しなり」を防ぎ、操作しにくい「かたい」3段スイッチの「真ん中」にも、スイッチ動作がやさしくなる。

先端には、目標を定めやすい様に、より細い割り箸の割った「片方」を8cm程飛び出させて、ビニール・テープで固定している。

設備環境の基本になる判断材料は、レギュラ・スティックと同じ。但し、優先順位は入れ替わり、より複雑となる。

イ)ニーズ

ビデオ・デッキの操作は、既に、環境制御装置(ECS)により行われているが、制御できる数には、限りがあるので、電動車椅子に乗っている時に、マウス・スティックなどを利用して、より多くの操作が出来れば良いと思った。

B1)部屋を見回すと、対象物となるビデオ・デッキを備え付けるスペースは、テレビとの位置関係から、出窓しかない。

A1)操作は、ダビングやタイマー予約、時刻合わせなど。求められる随意性は、ページめくりやキーボード・アクセス程でもなく、頻繁でもないことから、特大マウス・スティックでも期待できる程のものだった。

B2)ビデオ・デッキは、出窓のスペースに、設置。操作しやすい様に、ほぼ目線になる様に、台にのせている。

A2)出窓ゆえ、電動車椅子のステップなどが邪魔になる。作業台への様にはアプローチできず、距離を長く取るので、マウス・スティックは特大となる。

C)特大マウス・スティックの置き場は、テレビの下。ほぼ、口の高さである。

こうして、ビデオ・デッキ(1台)の操作やテレビの音量調整に、特大マウス・スティックを利用するに至った。

これにより、マウス・スティックの環境は、対象となる物にも、その高さ、形態などを考慮し、ちょっとした細工だけでも、十分にその機能を果たす事を知った。

そして、更に、この利用価値から、壁に備え付けたスイッチ・ボックスの操作、冷暖房器のリモコン操作など、目的物のバリエーションが拡がることになった。

以下、目的となる対象物ごとに設置環境を述べる。

ⅰ.VTR/TV操作

ビデオ・デッキの操作方法は、本体操作の他、リモコン操作や、ベッド日のESC操作など、条件が複雑なので、テレビとも合わせて、後述する。

ⅱ.ミニ・コンポ

ミニ・コンポに関しては、リモコン操作をメイン、後述する。

ⅲ.スイッチ・ボックス

ボックス内の3つのスイッチを[入・切]する事により、蛍光灯をつけたり、他の2つの100V電源コンセントの[入・切]ができる。

3つのスイッチは、アオ、アカ、シロに色分けして、ベッド日でも、介助者に指示しやすくしている。

| [アオ] [アカ] [シロ] [左コ] [右コ] |

左上の[アオ]が、蛍光灯の[入・切]、

右上の[アカ]を[入・切]すると、

真下の、右下のコンセントを制御でき、

右中の[シロ]を[入・切]すると、

真下の、左下のコンセントを制御できる。

従って、[アカ]と[シロ]のスイッチは、コンセントに差し込む目的物(家電製品)を変えれば、制御する家電製品も変わる。

目的物)

現在では、[シロ]に、換気扇。

冬場は、[アカ]に、加湿器をセットしている。

電動車椅子で、テレビ下の特大マウス・スティックをくわえるために、アプローチ。くわえたまま、マイコン・セレクターを操作、壁際のスイッチ・ボックスにアプローチ。

スイッチ・ボックスの高さは、約150cmと、目線よりかなり高めであるが、何とか届く。首を、一杯に伸ばして[アオ]のスイッチの右側に、特大マウス・スティックの先端をアテて、スイッチをONする。

「チカ、チカ、パッ。」蛍光灯がつく。

特大マウス・スティックの使用後は、所定の位置に、電動車椅子で移動して戻す。(OFFも同じ要領である。)

ⅳ.冷暖房有線リモコン(CとAは、共に、上に同じ)

B)リモコン位置は、自動扉の左横の柱。高さは、特大マウス・スティックをくわえて、真正面に冷暖房のメモリがくるように設置した。

リモコンは、有線。当初、ベッド際に位置していたのだが、冷暖房の加減ができなくて、電動車椅子に乗った時に難儀していた。

例えば、冬場などは設定以上に寒くなるので困るので、メモリを強めに設定しておき、熱くなったらESCで電源を切り、寒くなれば電源をいれる。これがパターンであった。

しかし、これは暖房効率が悪く、特大マウス・スティックで調整できる様に、リモコンの位置を変更することになった。

目 的)位置変更により、冷暖房のメモリ調整の他、冷暖房の切り替えなど、タイマーの設定以外のすべて操作ができるようになった。

またメモリの調整が任意にできるようになった事により、メモリを低めに設定することができ、暖房効率も改善され、過暖房による疲れが極端に減ることとなった。

ⅴ.モデム(AとC、共に、上に同じ)

B)位置は、ワープロの左斜め下。棚の上に置いている。基本を外れ、かなり下に位置しているが、電動車椅子でアプローチして、何とか特大マウス・スティックの先端が届く。

目的)ワープロ通信時に何らかの事情で、回線が切れなくなった場合、モデムの[START/ STOP]ボタンでキャリアを切るか、〔POWER〕ボタンを押して電源落とす。

【⑦ワイヤレス・リモコン/ミニ・コンポ~B分類】

ミニ・コンポの操作方法は、以下のように分かれる。

ア)レギュラ・スティックによる「リモコン操作」(b)

イ)特大マウス・スティックによる「本体操作」(B)

ⅰ.機種の操作環境

ミニ・コンポの基本操作はワイヤレス・リモコン(以下、リモコンと略す。)によるが、カセット・テープの交換などの介助を要するため、本体の設置環境(B)も同時に考える必要がある。

B1)本体位置は、ワープロの左横。高さは、介助者が操作しやすい胸元。

かつ、また、あるいは、指示しやすい様に本人の目線が良い。

また、この高さは、特大マウス・スティックが届く位置なので、仮に、リモコンで操作できない(特種)操作が必要であっても、対処できる。

用意したスペースは、横幅50㎝×高さ約30cm×奥域約30㎝。

その他、モデムetcとの位置関係

B2)程よい高さにするため、本機は、ゲタを履いている。ゲタは、幅43㎝、刃(足)の長さは18㎝で、下にあるカラー・ボックスとの空間を支えている。右側は、板がそのままワープロを載せた台にもたれかけ、高さが合う。

そして、カラー・ボックスとミニ・コンポとの空間に、イメージ・リーダを置き、その後、モデムも設置することとなった。

ⅱ.選択基準

ミニ・コンポは、上記スペースに収まること。基本(ほとんどの)操作が、リモコンで、できること。ダブル・デッキであること。価格が、5万程度であること。以上を条件に、友人に機種選択を委ねた。

ⅲ.機種選択

本機は、SHARP COMPACTDISC STEREO MUSIC SYSTEM CD-X10

価格は、定価、9万8千円を、バーゲンで、5万5千円。

寸法は、横幅68㎝(×高さ26㎝×奥域31㎝)

脱着式のスピーカーを、片方(横幅19.5cm)を外すと、用意したスペースに収まる。外した右スピーカーは、ワープロの右横に投げ置いてある。

ア)リモコン操作の環境

リモコンは、対象となるボタンが、細いので、

A) 随意性の高い、レギュラ・スティックが好ましく、

b1)これの届く範囲に、リモコンを置くことが有効であると創造できる。

b2)そこで、ワープロのキーボードの手前に、リモコンを置ける位置を準備した。

C) レギュラ・スティックは、キーボード・アクセスに活用している物を、転用する。故に、スティック・スタンドの新たな設置は要らない。

[スペースの確保]

ミニ・コンポのリモコンの幅は、5cm。レギュラ・スティックでの利用を考えると、ワープロ・キーボードの手前が無難。

キーボードと専用(の傾斜)台の関係を見ると、キーボードが落ちないように設けた「引っ掛かり」が、キーボードと同じ高さにある。幅、2cm。

このスペースをリモコンを置くのに活かすため、カセット・テープの内ケースの段差を「引っ掛かり」に合わせ、ガム・テープで手前から付け足すことにした。

これにより確保できたスペースは、縦幅6㎝である。

追)後にビデオ・デッキのリモコンも置くこととした。

[実際の操作]

|

リモコンを図で示す。 ミニ・コンポの機能は、CD、TUNER、TAPE、AUXの4つ。 CDは、再生等の基本操作の他、OPEN/CLOSE、リピート、曲順指定、 メモリ、呼出、表示、クリアなど、すべての操作が可能。 TUNERで可能な操作は、機能の選択のみ。本体(上部)で、バンド指定、 選曲した局のみ、聞ける。 TAPEは、機能選択ボタンが、そのままテープ1又はテープ2のモード切替に なっている。供に、再生、裏面再生、頭出しなど、基本操作が可能。 録音はテープ2のみ。 CD、TUNER、AUX(外部入力)より可能。 AUXも機能を選択できるのみ。 その他、POWERの[入・切]と、電子ボリュームによる「音量の調節」が可能。 |

||||||

注)ここで言う基本操作とは、再生[>]、停止[■]、一時停止[||]の他

CDの場合、[>>]は曲番順送り。

[<<]は曲番逆送り。

APSS 一時停止[||]の後に、[>>]ないし[<<]を押すと、

[||]+[>>]は、前方向の倍速再生。

[||]+[<<]は、後への倍速逆再生。

TAPEの場合、[>>]は、早送り。

[<<]は、巻戻し。

APSS 一時停止[||]の後に、[>>]ないし[<<]を押すと、

[||]+[>>]は、次曲頭出し。

[||]+[<<]は、前曲頭出し。

イ)本体操作の環境

本体操作は、リモコン(の基本操作など)で、できない(特種)操作のみ。

A)特大マウス・スティック。

B)本体位置は、これに届く「ワープロの左横」に設置。

ⅰ.特大マウス・スティックでしか、操作できない項目

テープのダビング[EDITING]ボタン。

バンド切替 リバース・モードの切り替え、

テープ・ポジション。

音質関係 グラフィック・エコライザの調整、

[SUPER・BASS]ボタン。

ⅱ.その他/まったく不可能な、操作項目

TIMER関係 ナ イ ト[REC]TIMERと、

モーニング[PLAY]TIMERの設定と、

[時計合せ]である。

これは、同時押し下げ動作が要求されるからだが、その対処はしていない。

〔参考〕 接続による機能拡大

設置時に、AUXの入力端子に、ビデオ・デッキの音声出力を接続。

→TV/VTRのSTEREO/音声多重放送が楽しめる。

CDの出力端子は、ビデオ・デッキの音声入力へ接続。

→ビデオ・テープにオーデイオ録音ができる。

【⑧テレビとビデオ・デッキ/多数の操作方法】

注)ビデオ・デッキは、その後、NV-F3とNV850の2台になった。

NV-F3は、NV850より、多機能なので、これをメインとした。

ベッド日において、ビデオ・デッキは、ESCを通して操作されているが、その制御数には、限りがある。

しかし、電動車椅子に乗っている日には、特大マウス・ステイックを使えば、番組予約など、ESCでは不十分な面をカバーすることができる。

ビデオ・デッキの操作方法を、以下の様に分けて解説する。

ア)特大マウス・ステイックによる「本体操作」(B)

イ)レギュラ・ステイックによる「リモコン操作」(b)

ウ)ESCによる操作~第1編「Ⅲ.環境制御装置」にて、記述。

ア)本体操作の環境

特大マウス・ステイックを使って、本体操作をする。

ⅰ.可能な本体操作

VTR操作 ダビング。基本動作の他、[巻戻し]や[取出]、

チャンネル[順送り]など、ESCではできない操作。

録画速度切替、タイマー予約、時刻合せ、

録音ボリュームの調節(F3のみ)。

TVの操作 ボリューム調整、ダイレクト選局など。

その他、不可能な本体操作

ツマミ式(可変抵抗タイプの)スイッチを、細工するスペースがない。

以上の事を、ESC以外にも、ビデオ・デッキやテレビを操作するには、設置環境を整備しなければならない。

ⅱ.設置環境

NV-F3とNV850(以下、F3、850と略す。)の上下の位置関係や高さ、テレビの高さの位置関係を述べる。

2台のビデオ・デッキは、出窓に、重ねて、ゲタを履かせて、備え付ける。

F3は、操作ボタンを内蔵したオープン・パネルが上を向いているので、特大マウス・ステイックで操作するには、パネルを目線よりも「下」に位置させる様に、デッキを備え付ける。

850は、操作ボタンが正面にあるので、F3の「上」に乗せる。

ゲタは、高さはホボ目線になる様に、履かせる。

テレビの位置は、ビデオ・デッキのソバ、右側。テレビ鑑賞は、電動車椅子のリクライニングをフル・ダウンして見たりするので、ビデオ・デッキなどよりも「上」になる。

その加減は、特大マウス・ステイックが一杯にアプローチして、テレビの操作ボタンにギリギリ届くぐらいでよい。

また、直座で見る時も、チョットのけぞって、上目使いに見る態勢の方が、座位は比較的、楽である。

イ)リモコン操作の環境

ⅰ.リモコンの設置スペースは、キーボードの手前。ミニ・コンポのリモコンの右側に設置することができた。

普段は、ESCによる操作や、本体操作で十分だが、更に、キーボード手前などに、リモコンが備え付けてあれば、ワープロ操作中に、急ぎ録画ボタン(要改造)を操作するとか、チャンネルを選局する時に、便利である。

ⅱ.NV-F3のリモコン

NV-F3は、リモコンのモードに、「VTR1」と「VTR2」がある。モードの意味は、以下の通り。

設定

VTR1 NV850も同時に操作される。

VTR2 NV-F3が単独に操作される。

従来のNV850のリモコンは、環境制御装置(ESC)に接続されている。

これをそのまま、活かすために、NV-F3のリモコン・モードも、VTR1とする。

F3のリモコンは、より多機能だが、ESCにつないでも、その制御数に限りがあるので、これに変えるメリットがない。

ⅲ.リモコンで可能な操作は、以下の通り。

[NV850に対して]

850は、本体と元々のリモコンにも、チャンネルは[順送り]しかないが、F3のリモコンを使って、ダイレクト選局が可能。

その他、基礎操作、VTR基本操作も可。

[NV-F3に対して]

基礎操作 電源の[入・切]と[ビデオ][テレビ]のモード選択など

付加操作 [音声切替][メモリー][リセット]

VTRの基本操作 [再生][停止][早送り][巻戻し]

及びビクチャー・サーチ、[録画]の他、

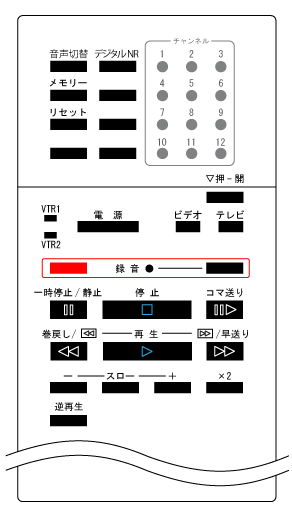

リモコン特有の操作を、F3(850互換)のリモコンの図で示す。

・F3のリモコン

[リモコン特有の操作1]

TVのチャンネル選局は、ダイレクト方式。

[特有操作2]

パネルを開くと、頭出し、デジタル機能を使えるが、スライド式スイッチは、切り替えにくい。どちらか一方に、固定して使う。

[リモコンの共用]

モードを、VTR1にしているので、850も、操作可能。

注)VTR2だと、F3のみ。

[リモコン改造]

録画ボタンは、同時押下式だが、「改造」して、[REC]1つを押すだけで、録画がされる。

[特有操作3]

スロー、倍速、逆再生。これらは、本体操作には、ない。

ウ)ESCによるリモコン操作~ベッド日

通常、ESCにより操作するビデオ・デッキはF3のみ。850は、ビデオ・テープを入れず、タイマー・ボタンを押して、リモコン受信しなくしてある。

但し、やり方によっては、リモコン1つで、ベッドの日に、両機を活用することもできる。

(以外と神経も費やすし、必要に迫られる事も少ないので、その機会は少ない。)

以下、参考までに記す。

参考1)F3は、[外部入力]バンドを、チャンネル[L]として、チューナー・バンドのチャンネル・ポジションに、登録することができる。

つまり、850からのチューナー及びビデオ出力を、F3のチャンネル[L]を通して、見ることができる。

当ケースにおいては、F3は設定チャンネル数が「11」(奇数)ポジション、850は設定チャンネル数は「16」(偶数)ポジションになっているので、共通のリモコンを使って、チャンネル順送りをすると、850に入ったすべてのチューナーの出力を、F3の[L]チャンネルを通して見ることができる。

但し、手間がかかる。

参考2)更に、850にビデオ・テープを装填し、F3を「空」にしておくと、例えば、ECSにより、85のチャンネルを任意に「選ん」で「録画」をし、その後F3のチャンネルを「順送り」すれば、ベッド日でも、裏番組として「録画」したものを、後に鑑賞(再生)することができる。

<おわりに>

以上の様に、環境を整えるなど、マウス・スティックを活用する条件をそろえると、ECS以外のADLが確実に増えていく。

条件の見極めがよければ、波及効果も高く、条件連鎖の起こる事もある。

そこには、障害者といえども本人の意思があり、この過程において、自立心が培われていく事になるだろ。